多梳基因-1在腸癌組織中的表達及其臨床意義

高 健 李相良 .吉林省永吉縣計劃生育服務站綜合門診,吉林永吉300;. 解放軍第四六五醫(yī)院普外科,吉林吉林300

目前大腸癌的預后仍不理想,約有50%的患者死于治療后的復發(fā)或遠處轉(zhuǎn)移,患者預后差與其不能早期診斷密切相關[1]。多梳基因-1(Bmi-1)為多梳基因家族(PcG)成員之一,研究顯示其在腫瘤的診斷和預后判斷中具有廣闊的前景[2-3]。因此,筆者采用免疫組化技術,檢測了大腸癌患者組織中Bmi-1蛋白的表達情況,以探討其與大腸癌的關系及相關的臨床意義。

1 材料與方法

1.1 一般資料

收集2007年1月~2009年1月來筆者所在醫(yī)院進行治療的大腸癌癌患者32例,所有病例均經(jīng)活檢病理診斷證實為大腸癌。其中,男19例,女13例。年齡25~79歲,平均(60.2±11.8)歲。按照大腸癌的Dukes分期分為A、B、C、D四期。其中,A期6例,B期8例,C期11例,D期7例。另取活檢的20例正常組織作為對照組。

1.2 主要試劑

Bmi-1蛋白抗體購自美國Santa Cruz公司,濃縮型SP免疫組化超敏試劑盒及DAB顯色試劑盒購自福州邁新生物公司。

1.3 Bmi-1蛋白的免疫組化染色

實驗所取標本置于4%多聚甲醛固定,4~6 μm石蠟切片常規(guī)脫蠟后,分別用于常規(guī)HE染色和免疫組化染色。免疫組化染色按照試劑盒的說明操作。

結果判斷:Bmi-1陽性表達定位于細胞核,呈黃色或棕黃色。陽性標準:高倍鏡下計數(shù)100個細胞,陽性細胞數(shù)<10%為陰性表達,>10%為陽性表達。

1.4 統(tǒng)計學處理

應用SPSS12.0統(tǒng)計軟件處理數(shù)據(jù),計數(shù)資料使用x2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 Bmi-1蛋白在大腸癌組織中的表達

Bmi-1蛋白陽性染色定位于細胞核,Bmi-1蛋白在大腸癌組織中的表達率為56.3%(18/32),而在正常對照組織中僅有15.0%(3/20)的表達,兩者差異有統(tǒng)計學意義(P<0.01)。見圖1。

圖1 Bmi-1蛋白在大腸癌組織中的表達

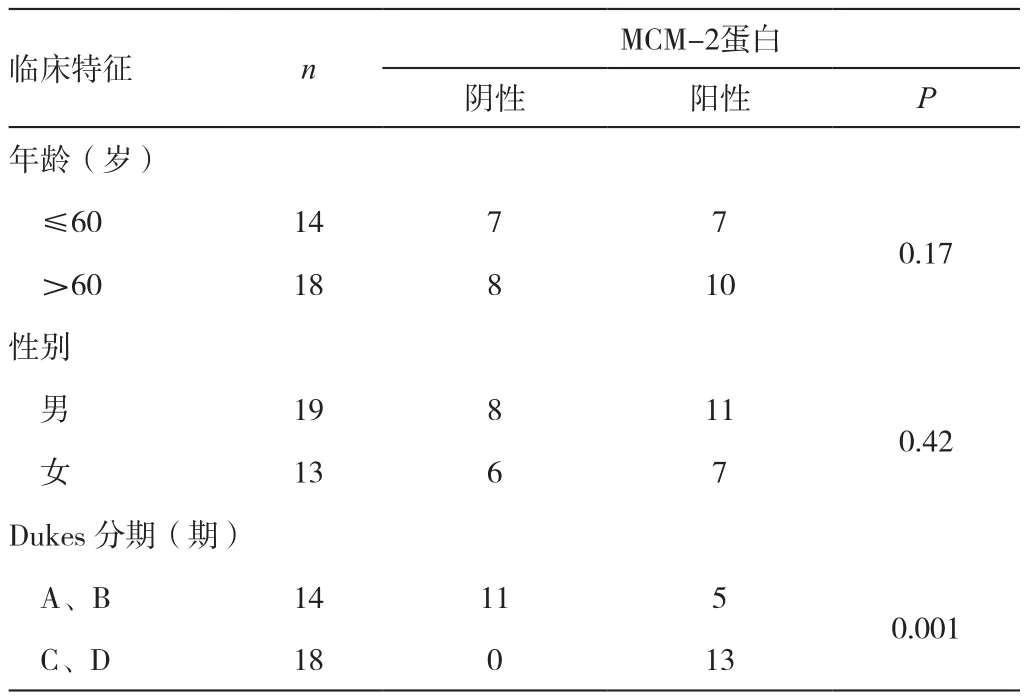

2.2 Bmi-1蛋白的表達與大腸癌臨床特征的關系 (表1)

表1 Bmi-1蛋白的表達與大腸癌臨床特征的關系

3 討論

近半個世紀以來世界各國腫瘤的發(fā)病率和死亡率逐漸上升,已超過心血管疾病成為新世紀人類的頭號殺手,其中由大腸癌所導致的死亡占整個腫瘤死亡的9%[1]。大腸癌的發(fā)生、發(fā)展伴有多種癌基因的激活和抑癌基因的失活,近年來的統(tǒng)計顯示大腸癌的發(fā)病率逐年增高,且有年輕化的趨勢,大多數(shù)患者死亡率高的原因主要是大部分患者明確診斷時已處于中晚期,錯過了治療的時機。有統(tǒng)計顯示處于Dukes A期的患者5年生存率可以高達90%以上,說明早期診斷在大腸癌預后中的重要作用[4]。因此,尋找一種能早診斷并監(jiān)測其復發(fā)和預后判斷的生物學指標是目前研究的熱點。Bmi-1基因是已被實驗證實的癌基因,主要是負性下調(diào)抑癌基因p16和p14,使p16和p14喪失抑制細胞G1-S期過度的功能,從而導致細胞惡性克隆性增生[5],大量研究顯示Bmi-1蛋白在肺癌、卵巢癌、鼻咽癌、乳腺癌等人類多種惡性腫瘤中表達升高,筆者的研究也顯示Bmi-1蛋白在大腸癌組織中的表達率為56.3%,顯著高于正常對照組織中的15.0%,說明Bmi-1蛋白可以作為大腸癌鑒別診斷的1個標志蛋白。

Dukes分期中A、B期無淋巴結轉(zhuǎn)移,C、D期有淋巴結轉(zhuǎn)移,筆者的結果顯示分期之間Bmi-1蛋白的表達也存在統(tǒng)計學差異,提示其與腫瘤的轉(zhuǎn)移有一定的相關性,可成為大腸癌患者預后不良的一個參考指標。

綜上所述,Bmi-1蛋白在大腸癌的發(fā)生發(fā)展中起到一定的作用,可以用于腫瘤的良惡性鑒別診斷、臨床分級以及判斷預后等方面,具有顯著的臨床意義。

[1] Jemal A,Siegel R,Xu J,et al.Cancer statistics,2010[J].CA Cancer J Clin, 2011, 60(5): 277-300.

[2] Haupt Y,Alexander WS,Barri G,et a1.Novel zinc finger gene implicated as myc collaborator by retrovirally accelerated lymphomagenesis in Emu-myc transgenic mice[J].Cell,1991,65(5):753-763.

[3] 闞方功,彭開桂.Bmi-1與實體瘤的關系研究進展[J].蚌埠醫(yī)學院學報,2010,35(11):1193-1196.

[4] 呂洋,劉博,吳靖芳.大腸癌相關生物標志物的病理學進展[J].河北北方學院學報 (醫(yī)學版 ),2007,24(1):80-82.

[5] 胡中華,胡義德.BMI-1基因與腫瘤關系研究進展[J].中華腫瘤防止雜志,2006,13(23):1824-1827.