不同治理效果小流域徑流量變化規(guī)律分析

呂蘭州,胡建朋 ,楊吉華

(1.山東省膠東調水局,山東 濟南 250100;2.山東農業(yè)大學林學院,山東 泰安 271018)

山東省山丘區(qū)面積大,山高坡陡,土壤瘠薄,蓄水保土性能差,水土流失嚴重;土地生產力低而不穩(wěn),災害頻繁發(fā)生,嚴重制約了區(qū)域經濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的改善,水土流失問題成為影響生態(tài)、生產和生活安全的重要問題之一。研究兩個不同治理效果的小流域所產生的徑流量差異,對小流域綜合治理具有重要意義。

1 試驗區(qū)概況

曲阜市紅山水土保持試驗站位于紅山小流域境內,屬典型魯中南低山丘陵區(qū),流域面積8.88 km2,海拔 548.1 m,溝壑密度 3.8 km/km2,地面坡度 3°~25°,巖石為花崗片麻巖,土壤為棕壤。多年平均氣溫13.7℃,年平均無霜期192 d,多年平均降水量671.6 mm,降水多集中在7、8、9月份,年平均徑流深246 mm。植被屬溫帶落葉闊葉林,流域內喬木樹種以刺槐、黑松、麻櫟、側柏、毛白楊為主。灌木主要有黃荊、酸棗等。經濟樹種有蘋果、棗、桃、梨和杏。自然生長的雜草以黃草為主,人工種植的草本植物有小麥、谷子、地瓜、花生、沙打旺、草木樨等。

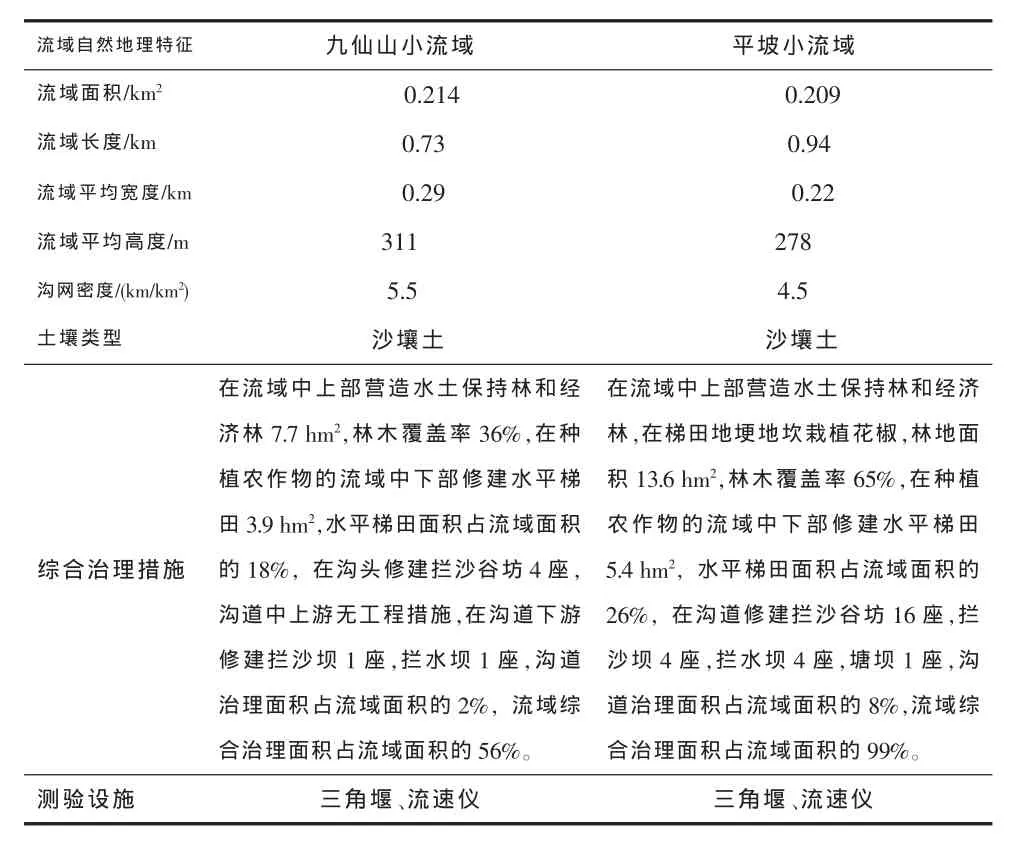

本試驗選擇紅山水保試驗站的九仙山、平坡小流域,這兩個流域除治理效果不同外,其他條件如地形、地質、土壤、氣候、流域面積等基本相同或相似,對比小流域選擇在地面分水線和地下分水線基本重合的閉合流域,溝長、比降比較接近。流域自然地理特征見表1。

2 試驗方法

2.1 降雨量

1)降雨量觀測:在流域內根據不同的方位和海拔高程布設雨量觀測點,采用人工雨量計、自記雨量記同步觀測、校準,據此計算日降雨量和降雨強度。

表1 小流域自然地理特征對比表

2)降雨量和降雨強度分級:根據日降雨量(P),共分 6 個雨量級,即 0~9.9 mm、10~29.9 mm、30~49.9 mm、50~79.9 mm、80~99.9 mm、>100 mm;根據計算的 30 min最大降雨強度(I30),共分 7 個雨強級,即 0~5 mm/h、5~10 mm/h、10~20 mm/h、20~30 mm/h、30~40 mm/h、40~50 mm/h、>50 mm/h。

2.2 小流域徑流觀測

在流域出口控制斷面處修建三角形量水堰,小流域流量測流采用流速儀法,使用旋漿流速儀,水位用自記水位計,觀測精度可讀0.01 m,根據自記水位計記錄的水位變化曲線,求出各時段和日徑流量。

2.3 數據處理

對所得的數據運用SPSS11.5軟件EXCEL2003軟件進行統(tǒng)計分析,建立不同條件下的徑流量模型。

3 結果分析

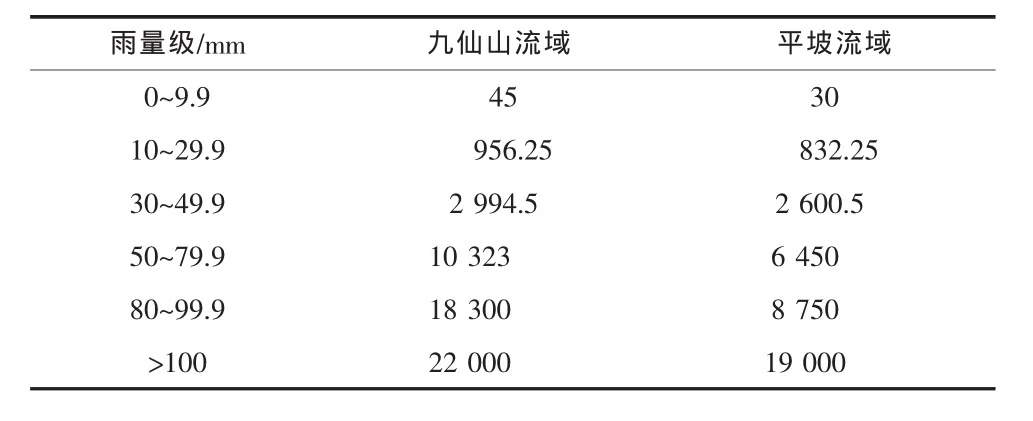

3.1 不同治理效果小流域徑流總量變化規(guī)律

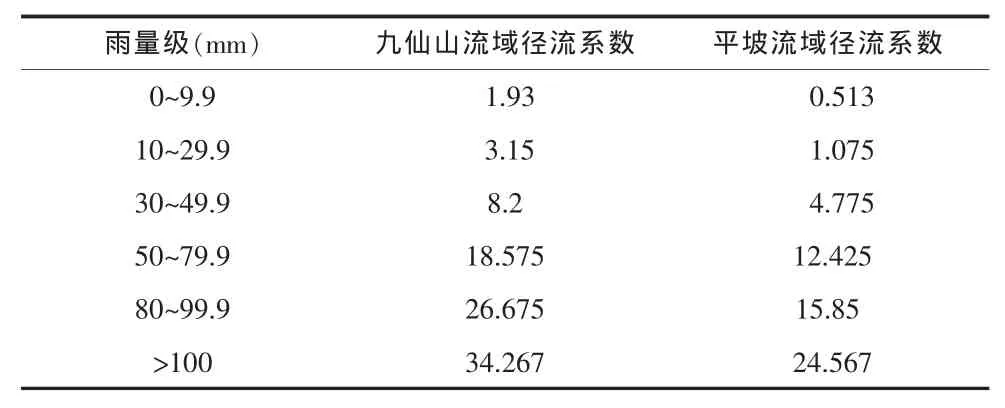

1)典型降雨條件下徑流量變化。采用4年的觀測資料(1982—1985年),從中選出22場典型降雨,在0~9.9、10~29.9、30~49.9、50~79.9、80~99.9、>100 mm各雨量級均勻分配,在每個雨量級下求出22場典型降雨所產生的平均徑流量見表2。從不同雨量級看出九仙山小流域的徑流量明顯高于平坡小流域,說明治理效果好的小流域產生的徑流量遠遠小于治理差的。從不同治理效果的小流域看出,九仙山小流域在50~79.9 mm雨量段徑流量增長迅速,但在80~99.9 mm雨量段增長幅度達到最大,增長了7 977 m3/km2,增長率為244.7%。平坡小流域隨著降雨量的增加,徑流量增幅較小,但是在>100 mm雨量段徑流量迅速增長,增長了10 250 m3/km2,增長率為117.1%。

表2 不同雨量級下的平均徑流量 m3/km2

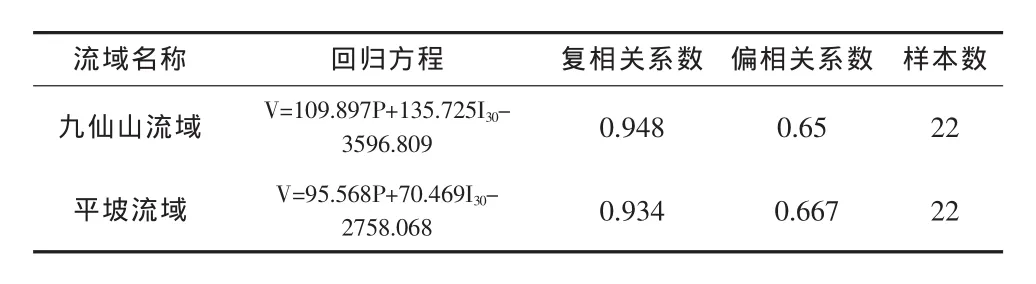

2)降雨因子與徑流量回歸方程。為建立在不同治理效果下的小流域降雨因子與徑流量的經驗模型,對降雨量和I30與徑流量進行逐步回歸分析,建立多元線性回歸方程,從表3可以看出降雨量和I30與徑流量有較好的線性關系,復相關系數隨著流域治理程度的提高而逐漸降低,表現(xiàn)出流域產流的復雜性和多變性。

表3 不同治理效果下降雨因子與徑流量的回歸方程

表3方程中:P為降雨量,I30為30 min最大雨強,V為徑流量,V=aP+bI30+c為多元回歸方程。

3.2 徑流系數變化規(guī)律

1)典型降雨條件下徑流系數變化。徑流系數的大小與降雨量、植被、前期土壤濕度、土壤理化性質、地形地貌等因素密切相關,在小流域地形地貌特征相似的前提下,對兩個小流域的比較見表4。從50~79.9 mm雨量段開始九仙山、平坡小流域徑流系數都有較大增長,在這一雨量段九仙山流域增長了10.375,而平坡小流域增長了7.65,從不同雨量級看九仙山小流域的徑流系數明顯高于平坡小流域,說明治理程度的提高可以明顯減少徑流量,使得徑流系數明顯降低。

表4 不同雨量級下的平均徑流系數

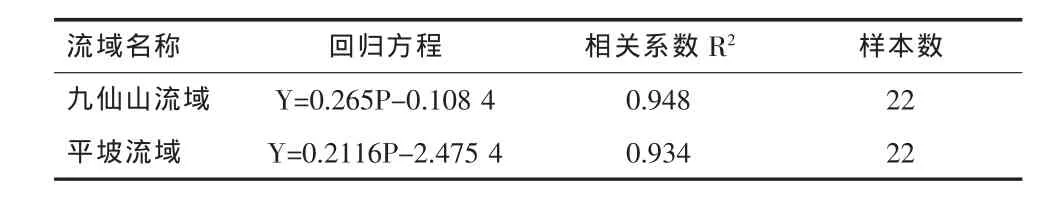

2)降雨量與徑流系數的回歸方程。

對降雨量和徑流系數進行回歸分析,發(fā)現(xiàn)徑流系數Y和降雨量P呈很好的線性關系,見表5。相關系數都在0.9以上,而且九仙山流域的相關系數大于平坡流域,對不同治理效果下的流域徑流系數在0.01水平上進行方差分析,看出兩個流域的徑流系數差異性呈顯著水平(F=8.379>F0.01=7.28;P=0.021),說明小流域治理效果的好壞導致了流域徑流系數的差異。

表5 不同治理效果下降雨量與徑流系數的回歸方程

表5方程中:P為降雨量,Y為徑流系數,Y=aP+b為直線回歸方程。

4 結語

1)九仙山、平坡流域不同雨量級下平均徑流量分析表明治理效果差流域的徑流量明顯大于治理效果好的流域的徑流量,對降雨量和I30與徑流量進行相關分析,其相關程度均達到極顯著水平,其相關程度的排序為降雨量>I30,降雨量和I30與徑流量的相關性排序為平坡流域<九仙山流域。對降雨量、I30與徑流量進行逐步回歸,發(fā)現(xiàn)降雨量、I30與徑流量呈多元線性關系,其中九仙山流域為V=109.897P+135.725I30-3596.809,復相關系數R=0.948;平坡流域為V=95.568P+70.469I30-2758.068,復相關系數R=0.934。

2)九仙山、平坡流域不同雨量級下平均徑流系數分析表明治理效果差的流域的徑流系數明顯大于治理效果好的流域的徑流系數,對降雨量和徑流系數進行回歸分析,發(fā)現(xiàn)降雨量和徑流系數呈線性關系,其中九仙山流域為Y=0.265P-0.1084,R2=0.815;平坡流域為Y=0.2116P-2.4754,R2=0.7969。