藝術(shù)在左,科學(xué)在右?

■季燕江

傳統(tǒng)上認(rèn)為科學(xué)是最有革命性(顛覆、顛倒)的力量,但自后現(xiàn)代主義興起以來,西方文科學(xué)者往往把對啟蒙后現(xiàn)代思想、現(xiàn)代制度的批評(píng)引向?qū)茖W(xué)本身的批評(píng)。科學(xué)在后現(xiàn)代話語中成了守舊的象征,科學(xué)家被描述為只會(huì)計(jì)算的,成為統(tǒng)治機(jī)器一部分的專家精英;相反藝術(shù)被普遍寄予厚望,成為當(dāng)今社會(huì)的批判性力量,提供給我們通向另一種生活的希望。

哲學(xué)的傳統(tǒng)形象是:一翼與科學(xué)相鄰,一翼與藝術(shù)相鄰。那么在后現(xiàn)代話語里就是:藝術(shù)在左,科學(xué)在右了。這句話很好地概括了今天人們對科學(xué)和藝術(shù)的一般觀點(diǎn),但不可否認(rèn)科學(xué)家中,特別是最優(yōu)秀科學(xué)家身上仍然閃爍著智慧的光芒,而不僅僅是計(jì)算,在他們身上仍有最深刻的思想和對人類命運(yùn)的洞見,他們?nèi)匀魂P(guān)心人類的未來,思索科學(xué)家在現(xiàn)代社會(huì)中的責(zé)任。這樣的例子并不少見,從反對核武器的泡林,貝特到爭取自由的薩哈羅夫。

就其起源,科學(xué)與藝術(shù)也是有關(guān)聯(lián)的。一方面科學(xué)來自古希臘的哲學(xué)傳統(tǒng),即思辯和數(shù)學(xué),另一方面科學(xué)也與工藝傳統(tǒng)有關(guān)。工藝就是art,最初在古希臘就是一項(xiàng)項(xiàng)實(shí)用的技藝,建筑神廟是技藝,雕刻也是技藝,唱詩也是技藝等等。工藝傳統(tǒng)在文藝復(fù)興時(shí)期的達(dá)芬奇身上有著集中的體現(xiàn),一方面達(dá)芬奇是最偉大的藝術(shù)家,同時(shí)他又被種種技術(shù)問題——很多是他在作畫時(shí)碰到的技術(shù)問題——所吸引,并自然地導(dǎo)致了很多科學(xué)和工程的發(fā)現(xiàn)。作為科學(xué)家的達(dá)芬奇在那個(gè)時(shí)代也是偉大的,他用他繪畫的技藝,精確地描畫了人和自然。

如此精細(xì)的對人類骨骼的描畫,暗示了一條本質(zhì)上不同于古希臘哲學(xué)的認(rèn)識(shí)論路線,即通過精確地描述事物本身(而非思辯)來達(dá)到對事物的認(rèn)識(shí)。

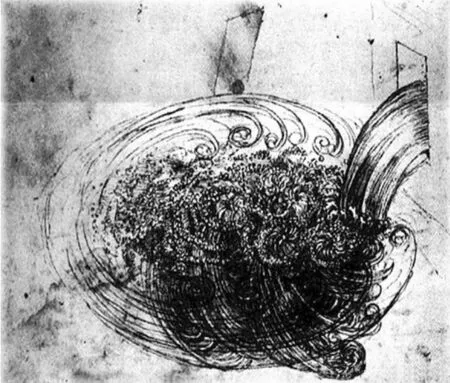

這是達(dá)芬奇畫的漩渦,在照相機(jī)出現(xiàn)前,如果沒有達(dá)芬奇的繪畫技藝,沒有他對精確描繪事物的熱忱,我們是無法想像有這樣令人驚嘆的關(guān)于漩渦運(yùn)動(dòng)某一瞬間的精細(xì)圖像的。

達(dá)芬奇提倡的這種從描繪事物本身出發(fā),而非從圣經(jīng)或亞里士多德的經(jīng)典出發(fā)來認(rèn)識(shí)事物的認(rèn)識(shí)論路線正是導(dǎo)向近代自然科學(xué)的關(guān)鍵。

今天從事藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)批評(píng)的人如果不了解科學(xué)精神,不理解最重要的科學(xué)概念,這不得不說是一種遺憾。事實(shí)上,許多出自科學(xué)的重要概念和結(jié)論正被藝術(shù)家和藝術(shù)批評(píng)家們頻繁地使用著,比如 “時(shí)間的起點(diǎn)”,“多世界”,“測不準(zhǔn)”,“互補(bǔ)性”等等。 對科學(xué)概念的不恰當(dāng)使用和推廣有時(shí)會(huì)出現(xiàn)災(zāi)難性后果,比如“進(jìn)化論”和“適者生存”這兩個(gè)出自生物學(xué)研究的概念被武斷地推廣到社會(huì)政治領(lǐng)域后帶給人類的巨大災(zāi)難(如兩次世界大戰(zhàn))是每個(gè)人都知道的。

看來需要批評(píng)的不僅僅是科學(xué)本身,也包括我們?nèi)绾慰创茖W(xué)的態(tài)度。而如何看待科學(xué)恰恰不是科學(xué)家強(qiáng)加給我們的。