中排座椅鎖止裝置失效分析及優化

羅建國,鄒 平,付愛軍

(柳州五菱汽車工業有限公司技術中心,廣西柳州545007)

座椅的安全性,是指汽車座椅能有效地在事故發生時,最大限度地減輕對駕駛員及成員造成傷害的能力。座椅結構的強度或功能失效,可能會嚴重危及汽車駕、乘人員的生命安全。因此,針對座椅的安全性能,國家實施了一系列汽車座椅品質強制檢測法規。

某型號標準中排座椅在進行安全帶安裝固定點試驗(GB14167-2006)時,出現了座椅鎖止裝置失效,導致座椅一側在拉力作用下產生了嚴重的扭曲變形,不能滿足國家法規規定的要求。

本文是基于該型號標準中排座椅改進項目而展開的。在對原座椅結構進行分析后,利用有限元方法,結合Hypermesh和Ls-dyna分析軟件,對整個座椅結構進行了有限元仿真分析,模擬了座椅安全帶固定點試驗全過程,仿真結果準確地顯示出座椅結構失效的部位。通過對仿真結果進行分析,確定了座椅結構失效的原因。經過優化后,仿真和試驗均表明,新的座椅結構能夠滿足國家法規的要求。

1 模型的建立

1.1 座椅模型的建立

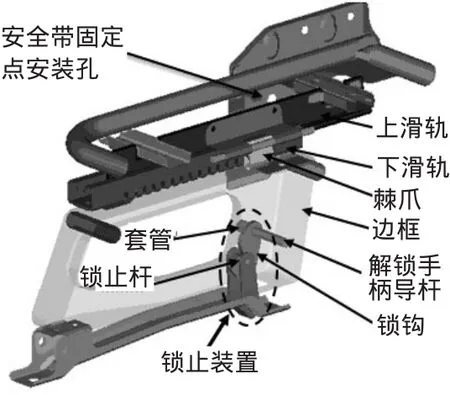

基于UG三維軟件構建的座椅骨架幾何模型如圖1所示。利用Hypermesh軟件建立了座椅有限元分析模型如圖2所示。

建模的基本原則是準確性,為了保證計算精度,模型必須能夠如實反映座椅的幾何特性和力學性能[1]。因此建模時考慮了座椅各個零件對強度特性的影響,并根據影響程度的不同對零件進行篩選和簡化[2]:保留了座椅骨架中主要的受力部件,而對外部載荷分配很少的蒙皮、軟墊、頭枕和鋼絲等部件,在有限元建模時不予考慮。

圖1 座椅主要部件

圖2 座椅CAE模型

單元類型的選取、網格尺寸的大小等因素,會直接影響有限元仿真的計算精度和效率,故在建模時需對座椅各部件進行了區分,根據不同的部件采用了不同的單元進行模擬:

對薄壁件和管狀結構件,采用了薄殼(shell)單元;

對上滑軌、下滑軌、解鎖手柄導桿和鎖鉤等部件,采用了體(solid)單元;

座椅骨架之間的焊接和螺栓連接,分別則采用了約束(weld)單元和剛性(rigid)單元;

而座椅中的鉸接,則采用了轉動鉸(revolute)單元。

1.2 接觸處理

標準中排座椅總成中,存在滑動和鎖止裝置,以方便乘員進入或使座椅中的一部分保持在某一使用位置上,這些因實際需要而咬合在一起的部件在載荷作用下,都會有力的傳遞作用,因此它們之間不能簡單地用約束單元進行連接,而是需要通過接觸來模擬它們之間的作用力關系。

座椅是多部件結構總成,當座椅受到外載荷作用時,各部件可能會因變形或扭曲而相互接觸,產生接觸力。故在仿真分析時必須要考慮這一因素,否則各部件變形時,可能會相互穿透,產生不真實的結構位移,導致分析結果出現較大的偏差。仿真分析時,需對座椅設置一個總體單面接觸,用于檢測座椅所有結構可能發生的接觸。

除此以外,系統總體接觸中有時可能會出現一些局部區域發生接觸失效,所以對這些區域需要單獨設置局部接觸類型[3]。由于座椅總成中的滑動和鎖止裝置在實現自身功能的情況下,還需傳遞載荷,是座椅系統中的主要傳載機構,也是座椅強度試驗時最易產生問題的結構區域,故本次仿真對座椅結構中的滑動和鎖止裝置,分別定義了局部雙面接觸。

2 仿真分析

2.1 邊界載荷處理

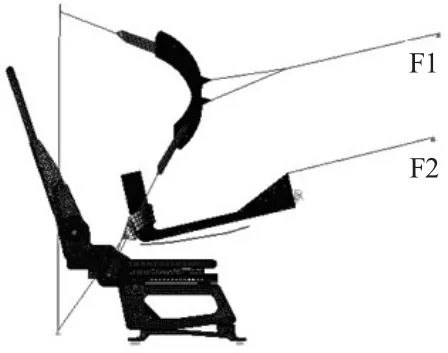

本次座椅有限元仿真分析,以汽車安全帶安裝固定點(GB14167-2006)試驗法規為依據,模擬座椅在載荷作用下的變化過程。為了盡可能模擬準確,加載時對座椅施加了法規規定的邊界載荷(如圖3所示)[4],即對上、下人體模型塊同時施加13500 N的載荷,載荷沿平行于車輛縱向中心平面并與水平線成向上5°~15°的方向施加;同時考慮座椅施加向前20倍自身凈質量的載荷的影響;載荷持續0.2 s;座椅下端安裝孔施加全約束并使座椅處于最不利位置。

圖3 座椅載荷邊界

考慮到試驗所用的上、下人體模塊幾乎不變形,故建模時定義人體模塊為剛性體;基于簡化原則,安全帶采用一維安全帶單元(seatbelt)和二維安全帶單元(shell)結合來模擬,并賦予實際安全帶單位長度質量,以及用曲線定義織帶在加載和卸載條件下的受力與工程應變的關系,真實地模擬安全帶的性能[5]。同時對安全帶與人體模塊建立了主從雙面接觸。

安全帶固定點試驗是緩慢加載,屬于準靜態試驗,仿真分析時可采用顯式方法和隱式方法進行求解。但是隱式求解對于靜態和準靜態問題,涉及到接觸不穩定和極其復雜的接觸問題時,很難保證迭代穩定收斂,而顯式方法則非常適用于求解各種復雜的接觸問題,比較容易收斂。只要積分時間步長小于所要求的臨界時間步長,就可以用于準靜態分析。故本次仿真采用LS-DYNA顯式求解器進行計算。

2.2 CAE分析和結構優化

根據文獻[6],當加載速度低于40 km/h時,顯式計算值跟準靜態試驗很接近。因此本文采用的分析時間是250 ms,前100 ms線性增加負荷,之后的150 ms保持規定負荷。

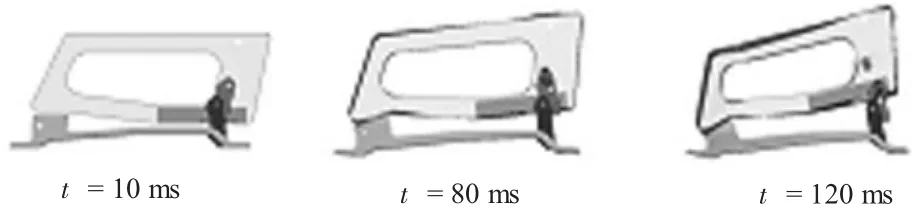

有限元仿真分析結果表明,原座椅總成中的鎖止裝置在加載至規定負荷后發生失效。從動態圖4所示可以看出,加載后,鎖鉤有向后逆時針轉動解鎖的趨勢;套管嚴重塑性變形;解鎖手柄導桿彎曲變形,并最終從套管內直接滑出,導致鎖止裝置功能失效。

圖4 鎖止裝置失效過程

故從仿真計算結果可以看出原座椅結構存在以下問題:

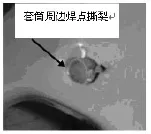

首先是解鎖手柄導桿約束端的結構強度不足,從圖5仿真結果塑性變形圖可以看出,套筒與鉸接孔焊接區塑性應變達到0.304,套筒焊接端會嚴重變形或出現裂縫,這也與原座椅試驗結果相吻合(如圖6所示);

圖5 原結構10%塑性變形圖

圖6 原結構試驗結果

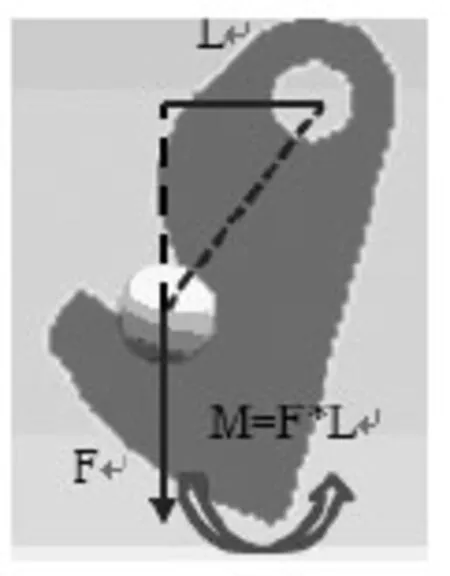

其次,座椅鎖止裝置的布局存在缺陷,即鎖鉤的旋轉中心與鎖止桿的相對位置布局不合理。由圖1座椅結構顯示可知,鎖鉤與解鎖手柄導桿固連,手柄導桿可在套筒內轉動、套筒與邊框孔焊接,鎖止桿鎖住鎖鉤,初始狀態如圖7所示。

圖7 原鎖鉤受力示意圖

當載荷通過鎖鉤與鎖止桿的咬合,向下端固定位置傳遞載荷時的同時,鎖鉤也會受到鎖止桿的反力F,從而使鎖鉤產生轉動力矩M,帶動鎖鉤和手柄導桿在套筒內逆時針轉動解鎖,因此當套筒與邊框鉸接孔的焊接剛度足夠時,鎖鉤解鎖也會導致鎖止裝置功能失效。

因此,對座椅的改進,主要集中在提高套筒焊接端的強度,優化鎖鉤受力狀態,保證座椅在受到載荷時,產生鎖鉤向前順時針轉動鎖緊的趨勢。

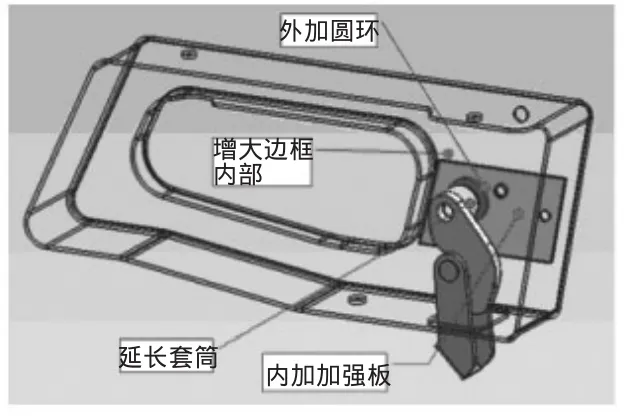

通過對結構失效部位進行仔細分析和一系列仿真計算,調整鎖止結構的布局,采用的優化措施如圖8所示,即在鉸接孔外端增加圓環,以防止解鎖手柄導桿脫出;在邊框內置加強板,提高鉸接孔周邊的剛度;通過延長套筒,增加手柄導桿回轉接觸,減少導桿彎曲變形;優化鎖鉤初始受力狀態和鎖鉤形式。

圖8 優化結構

2.3 結構優化仿真與試驗

對座椅鎖止裝置進行優化后,再經過有限元仿真計算,表明優化后的座椅結構在安全帶固定點試驗過程中不會失效。鎖止桿能有效地鎖住鎖鉤,鉸接孔周邊變形明顯改善,最大應變僅有0.091,解鎖手柄導桿彎曲變形減少如圖9所示。

圖9 10%塑性變形圖

圖10 改進結構試驗結果

圖10所示的試驗結果,同樣證明了優化后的座椅結構能夠滿足汽車安全帶安裝固定點(GB14167-2006)的試驗法規要求。

3 結束語

通過對座椅試驗的模擬仿真,明確了座椅結構失效的原因,實現了對結構的優化與改進,達到了座椅項目改進的目的。有限元仿真技術不僅可用于指導座椅后期的結構改進,也可以在座椅前期設計發揮更重要作用。在座椅概念設計階段,可以通過仿真手段有效地預測座椅結構的相關性能狀態,并快速地對各種方案進行評估,選擇最優結構,這樣可以縮短座椅開發的時間,降低開發試驗的次數和成本。

[1]王宏彥,張 丹.汽車座椅有限元建模與計算[J].同濟大學學報(自然科學版),2004,32(7):947-948.

[2]徐中明,郝煒雅,張志飛.汽車座椅強度及碰撞仿真分析[J].重慶大學學報,2009,32(5):513-514.

[3]趙海歐.LS-DYNA動力分析指南[M].北京:兵器工業出版社,2003.

[4]GB14167-2006,汽車安全帶安裝固定點試驗[S].

[5]HallquisTJO.LS-DYNA Keyword User’Manual[M].CA:Livermore Software Technology Corporaton,2007.

[6]王青春,范子杰.利用LS-DYNA計算結構準靜態壓潰的改進方法[J].力學與實踐,2003,25(3):20-23.