蒙藥材北紫堇的生藥研究

烏云蘇都 白文慶

內蒙古滿洲里市三道街水源路社區衛生服務站,內蒙古 滿洲里 0214000

歷代本草文獻所載露水七味藥之一東瑞希勒瓦為罌粟科植物北紫堇 Corydalis sibirica(L.f.)Pers.的全草[1,2]。蒙古藥名為西伯日—薩巴樂干。本品味苦,性涼,功能清熱,平協日,愈傷,消腫。主治隱伏熱,協日熱,血熱,瘟疫,燒傷等。鑒于未見有關北紫堇的生藥學方面的報道,本文對其植物形態、藥材性狀,顯微特征進行生藥學鑒別研究,為準確鑒別,進一步開發性研究提供科學的鑒定依據。

1 實驗材料

藥材來源 北紫堇采自內蒙古自治區興安盟阿爾山市五岔溝林業局豪森溝林場。經蒙醫藥學院布和巴特爾教授鑒定為罌粟科植物北紫堇Corydalis sibirica(L.f.)Pers。

2 儀器與試劑

顯微鏡XS—18(南京),LZ-4012-1型轉式切片機,ZMD-2自動磨刀機,SQKC-ⅢA生物制片快速處理儀,101-1型電熱鼓風干燥箱,所用試劑為分析純。

3 實驗內容

3.1 原植物鑒別 一年生活二年生草本,高35~65 cm,無毛。主根直長。莖直立有分枝。基生葉多數,柄長4~6 cm,基部成鞘,葉片輪廓三角形,長8~10 cm,二至三回羽狀全裂,一回全裂通常二對,末回裂片倒卵形,直倒披針形,寬2~5 mm;莖生葉2~4枚,互生,疏離,均具柄,柄基成鞘。總狀花序頂生,長2.5~8 cm,果時可達14 cm,花多,上密下疏,苞片長2~7 mm,花序下部者二回羽狀全裂,最上部者不裂,狹披針形;花梗較苞片略短,花冠黃色,長7~8 cm,雞冠狀突起低,距圓筒狀,占外輪上瓣長的1/3,略向上彎曲,蜜腺貫穿距的1/2;子座條形,柱頭2裂。蒴果條狀長圓形,長1~1.2 cm。種子一列,3~7枚。花期6~8月,果期7~9月。生于山地草坡上,疏林下。分布于內蒙古,甘肅,青海,四川及西藏等地[3]。

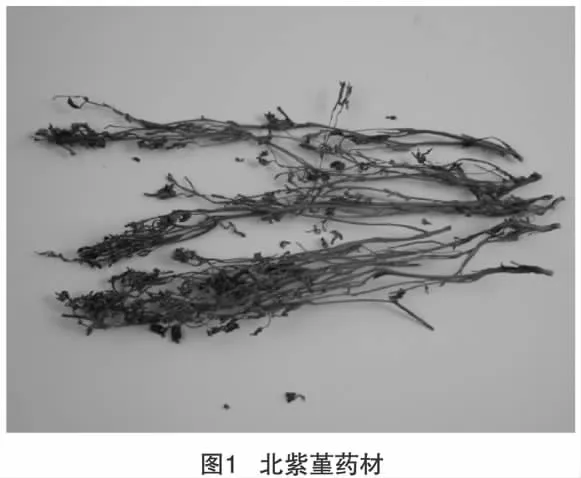

3.2 性狀鑒別 根莖較短,有節,可見葉痕;質硬,斷面黃白色,中心有白色髓或中空。主根類圓形,表面棕黃色或黃白色,較粗糙,有縱溝及皺紋,常呈扭曲狀,有支根和須根;質較硬,易折斷,斷面較平坦,黃白色,中心顏色較深。莖叢生,纖細,有5個棱脊及縱紋,灰綠色或黃綠色,質柔軟且脆,易壓扁,斷面中空,略成纖維性。葉多皺縮破碎,暗綠色或灰綠色,有長柄;葉片二至三回羽狀全裂,裂片纖細;柔軟且脆。花黃色;蒴果灰綠色或黃綠色,扁長 (橢圓)形;果皮質脆,種子扁心形,黑色,有光澤。具青草樣氣,味苦。

3.3 顯微鑒別

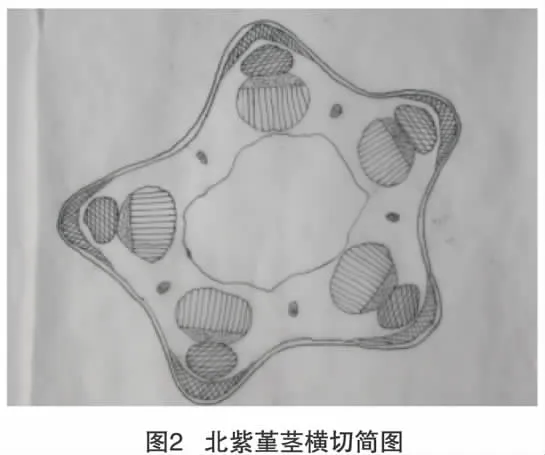

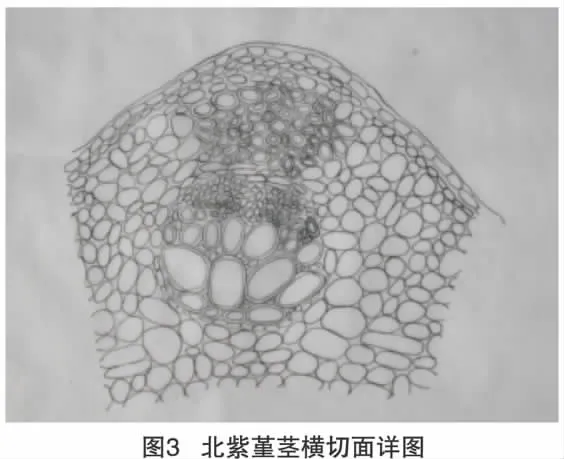

3.3.1 莖橫切面 略稱五角形,表皮細胞1列,外被角質層。皮層薄壁細胞性狀不規則,棱脊處有2~3列厚角組織細胞,厚角組織細胞下有纖維束存在,5~7列,呈橢圓形,纖維胞腔較大,壁非木化。主外韌性維管束位于棱脊處,不規則排列,韌皮部狹窄。倆個棱脊間有一個小型維管束。髓部中央有大空腔。見圖1~3。

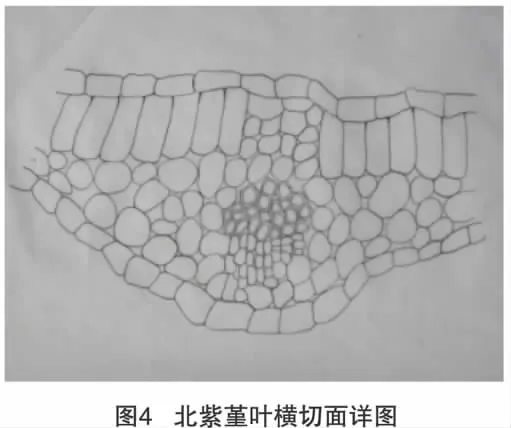

3.3.2 葉橫切面 葉肉上下表皮細胞均為1列,長方形。柵欄組織細胞1列,細胞圓柱形,排列于上表皮細胞下方,且不通過主脈。主脈維管束較細,韌皮部位于下方,木質部位于上方,為外韌性為管束。薄壁細胞呈類圓形。見圖4。

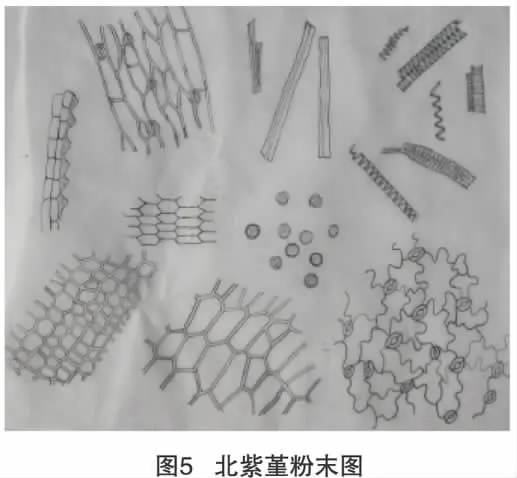

3.3.3 粉末特征 北紫堇粉末呈淺綠色。葉下表皮細胞壁氣孔為不定式,副衛細1.葉上表皮 (示氣孔)胞4~6個。花粉粒圓型,壁稍厚,內含顆粒狀物質,有三個萌發孔。莖表皮表面觀呈多角形,壁稍厚,氣孔為不定式,副衛細胞3~4個;斷面觀呈長方形,外層被有角質層。種皮表皮細胞多角型,壁較厚,內含棕紅色分泌物。果皮表皮細胞呈長方形或多角形,壁較厚,稱淺黃色。木纖維較少,多斷裂,壁略顯厚,胞腔明顯。導管較多,多為螺紋導管,少數有網紋導管。見圖5。

4 結論

實驗結果表明蒙藥材北紫堇的顯微特征較明顯:莖橫切面略呈五角形,表皮細胞1列,外被角質層。皮層薄壁細胞性狀不規則,棱脊處有2~3列厚角組織細胞主外韌性維管束位于棱脊處,不規則排列,韌皮部狹窄。葉橫切面:葉肉上下表皮細胞均為1列,長方形。柵欄組織細胞1列,細胞圓柱形,不通過主脈,主脈維管束為外韌性為管束。粉末特征:葉下表皮細胞壁氣孔為不定式,副衛細胞4~6個。花粉粒圓型,壁稍厚,內含顆粒狀物質,有三個萌發孔。以上特征可作為鑒別蒙藥材北紫堇的參考依據。

[1]羅布桑.蒙藥學[M].北京:中央民族出版社,1996:158.

[2]白清云.中國醫學百科全書——蒙醫學[M].上海:上海科技出版社,1986:352.