彩色多普勒超聲對急性酒精干預后嗜酒者左心室功能評價的研究

毛 騫

北華大學附屬醫院,吉林 吉林 132011

彩色多普勒超聲是綜合評價心臟收縮、舒張功能的指標,其測量方法簡單、可重復性強。本研究應用彩色多普勒超聲測量心功能參數,觀察嗜酒者在急性酒精干預后對左室功能的影響,以盡早發現嗜酒者左心室功能的變化。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 研究對象

嗜酒者 (實驗組)68例。均為男性,年齡39~58歲(平均46歲)。符合以下標準:平均日飲白酒折合純酒精≥125g,持續10年以上。排除高血壓病、冠心病、糖尿病、心瓣膜病及心肌病等心臟疾患。

對照組45例,均為健康男性,年齡38~59歲 (平均47歲)。符合以下標準:平素不飲酒或偶爾少量飲酒,平均周飲酒量折合純酒精≤60g。查體、ECG、UCG及胸片檢查均無異常。

同品牌同批號市售白酒 (北京二鍋頭),50﹪ (V/V),均經酒精度檢測。

1.1.2 儀器

采用德國SIEMENS OMNIA 2000彩超診斷儀,P4探頭,頻率2.5~5MHZ;同步標Ⅱ導聯心電圖儀 (內置),R波頂點為左室舒張末期。

1.2 方法

1.2.1 觀測指標

①M型超聲測量舒張末期室間隔厚度 (IVSTd)、左室后壁厚度 (LVPWTd)及左室內徑 (LVEDd),收縮末期左房內徑 (LAD)。

②M超測量左室射血分數 (EF)、左室短軸縮短率(FS)、每搏輸出量 (SV)、心率 (HR)及心輸出量(CO)。

③脈沖多普勒超聲測量二尖瓣口血流舒張早期峰值流速 (E)、舒張晚期峰值流速 (A)、舒張早期和舒張晚期峰值流速比值 (E/A)。

1.2.2 測量方式

受試者前一日晚開始禁酒,午后15時左右開始實驗。飲酒前測量左心結構及左室功能參數;按1.25g酒精/Kg體重攝入量折算成白酒量,于20分鐘內飲完。測量飲酒后1小時、2小時左室功能諸參數,各參數均測三個心動周期取平均值。超聲工作站及MO同步記錄、存儲。

1.3 統計學分析

采用SPSS 11.5統計軟件,計量數據用均數±標準差(±s)表示,統計方法包括方差分析、t檢驗及q檢驗,以P<0.05為有統計學意義。

2 結果

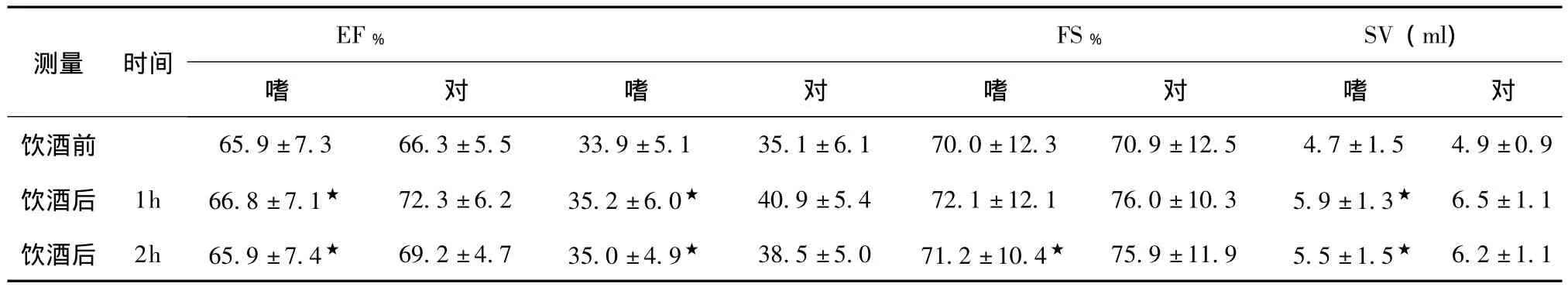

2.1 兩組間對照,飲酒后嗜酒組收縮功能參數低于對照組(P﹤0.05),飲酒前二者無顯著差異,見表1。

2.2 飲酒后嗜酒組與對照組心率 (HR)均加快,A峰隨HR加快呈增高趨勢,E/A比值隨HR加快不同程度降低,嗜酒組飲酒后E/A比值較對照組減低(P﹤0.05),見表2。

表1 飲酒前后嗜酒組與對照組左室收縮功能參數對照 (χ±S)

表2 飲酒前、后嗜酒組與對照組左室舒張功能參數對比 (χ±S)

3 討論

長期過量飲酒會致心肌細胞肥大甚至壞死、間質纖維化及脂肪堆積,引起心腔擴大、心功能減退[1]。本研究結果顯示正常對照組急性酒精干預后左室收縮功能參數EF、FS、SV及CO均有不同程度增高,是由于交感神經興奮,其末梢釋放去鉀腎上腺素,可致心率加快、房室傳導增快及心房與心室肌的收縮力加強[2]。嗜酒組急性酒精干預后僅CO增大,其余參數無明顯變化。CO=SV×HR,SV無明顯變化,HR增快,由此判斷嗜酒組CO的增大源于HR增快而并非收縮功能的增強所致。兩組間比較嗜酒組各參數值在急性酒精干預后低于對照組 (P﹤0.05)。以上變化提示嗜酒者急性酒精干預后左室收縮功能反應性增強能力減低,間接證明其心肌收縮能力減低,心功能受損,由于不能排除心率增快及長期飲酒交感神經對酒精耐受因素的影響,使其說服力受限。

嗜酒組與正常對照組急性酒精干預后左室舒張功能參數E/A均減低,兩組間比較嗜酒組較對照組E/A值降低明顯,提示嗜酒組左室舒張功能異常。但急性酒精干預后,嗜酒組與對照組HR均不同程度增快,E/A值不可避免受其干擾降低。據報道,在一定范圍內HR每增加10次即伴隨舒張功能有統計學意義的降低[4]。對于本研究心率干擾作用復雜,應用E/A比值判斷嗜酒組舒張功能異常具有局限性。

總之,應用彩色多普勒超聲對急性酒精干預后嗜酒者左心室功能評價具有很重要的臨床意義,值得推廣應用。

[1] Tei Misumi I,Harada E,Doi H,et al.Tei index evaluated by M - mode echocardiography in patients with dilated cardiomyopathy.J Cardiol,2002,39(2):85~91.

[2]華琦,張建,高敬,等.不同年齡和心率3460例健康人二尖瓣多脯勒血流頻譜分析[J].中國影像技術,2002,18(11):1109-1111.

[3] Bruch C,Herrmann B,Schmermund A et al.Impact of disease activity on left ventricular performance in patients with acromegaly.Am Heart J 2002;144(3):538-543.