海上名家吳子深

文/ 王鏗

海上名家吳子深

文/ 王鏗

民國初年上海畫壇濟濟多士,全中國書畫藝文精英或久或暫都曾流連于十里洋場,使“海上畫派”成為廣義的民初時期中國書畫的象征。能躋身上海藝壇者皆一時之選,“三吳一馮”更是其中佼佼,即吳湖帆、吳子深、吳待秋、馮超然也。

吳子深生在蘇州富家,除家有百畝田外,還積有萬卷藏書,并建有桃花書屋及翠玲瓏館,家藏金石書畫。六歲時,吳子深由表兄包天笑(著名小說家)啟蒙學問,負起教授表弟四書五經、唐宋詩詞及作詩之法。1910年,為習得一技之長,隨舅父曹滄州學醫。曹滄州本為江南名醫,后被征召入宮為御醫。吳子深隨侍四年,因而有機會跟隨入宮,見識大開,因刻苦力學,深得舅父贊賞,除傳授最拿手的“傷寒”療法,又將手批明刻本各類醫書讓子深鉆研。同時,吳子深在北京也有機會收購不少宮中婢仆太監自大內偷出來的書畫、紙張及古董,對藝事大有助益。

1923年,吳子深移居上海。后在上海哈同路(現名銅仁路)慈惠南里掛上“吳子深醫室”懸壺行醫,當時吳子深不但享譽藝壇,在醫界也是聲譽卓著。

1927年吳縣公益局指令“以滄浪亭為古跡名勝,亟宜保管修葺,令顏文樑負責保管”。因亭園滿目荒蕪,由吳子深斥資五萬四千銀圓,建造希臘式的校舍,使蘇州美術專科學校與上海美專、北平藝專和杭州藝專并列全國四大美專,以蘇州美專的校舍最為美輪美奐。

蘇州美專成立校董會,吳子深為主席校董,其他校董皆系掛名,并不出錢。聘請顏文樑擔任校長。這年,吳子深又創辦了蘇州農桑學校,1929年9月吳子深赴日本考察美術教育。歸來后,在美專校董會及校務聯席會議宣布,已通知賬房王伯良簽出支票3萬元,買下滄浪亭東側徐姓擁有的四畝土地擴建校舍。

吳子深與顏文樑結為知交,重建蘇州美專,主張中西并重,可知吳子深絕非盲目崇古的“衛道”者,而是廓然胸襟的實踐者。吳子深對西畫的陰陽向背也頗有心得,顏文樑每作油畫,吳子深得空在旁觀其用筆用色,并請顏文樑畫了四幅以四季為題的油畫,吳子深親寫畫題,春為“淺紅嫩綠遠山春”,夏為“綠樹蔭濃樹繞水”,秋為“赤霞光爛火燒天”,冬為“月黑燈昏殘雪夜”,這項中西并重的藝壇佳話,充分體現吳子深在繪事上的開放作風。

原蘇州美專校區現已為展覽館,展出的盡是顏文樑的作品,吳子深已默默無聞。蘇州美專校友會的校友們,只紀念顏氏,不念及吳子深,飲水忘思源,洵可慨也!

1930年,吳子深游歷關陜一帶,寓居西安四個月,與農業專家晏陽初、水利專家李儀祉等交游,又興慈善之心,計劃在西北創辦一處示范農場以開發大西北,但被楊虎城(與張學良一起發動西安事變者,時任國民黨陜西省政府主席)所拒,適值西北大旱,吳子深捐資40萬元國幣興辦一所救濟院,收容孤兒、救濟災民。

秋陰琴聲(立軸) 吳子深 1942年作

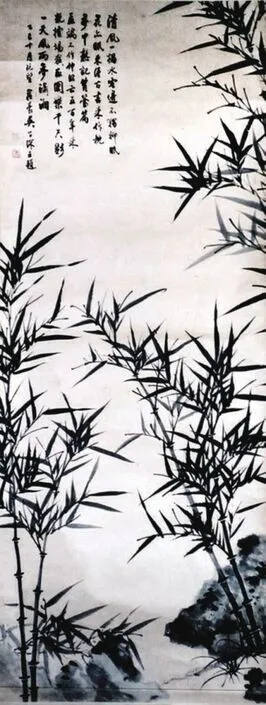

1942年,吳子深所作“竹石圖”,為大收藏家龐元濟譽為“逸品”;1943年又畫“梅竹雙清”,張大千見之贊為近世“難得杰作”。吳子深之“畫風古樸婉麗、意致高遠”(著名評論家王琪森先生的評語)。

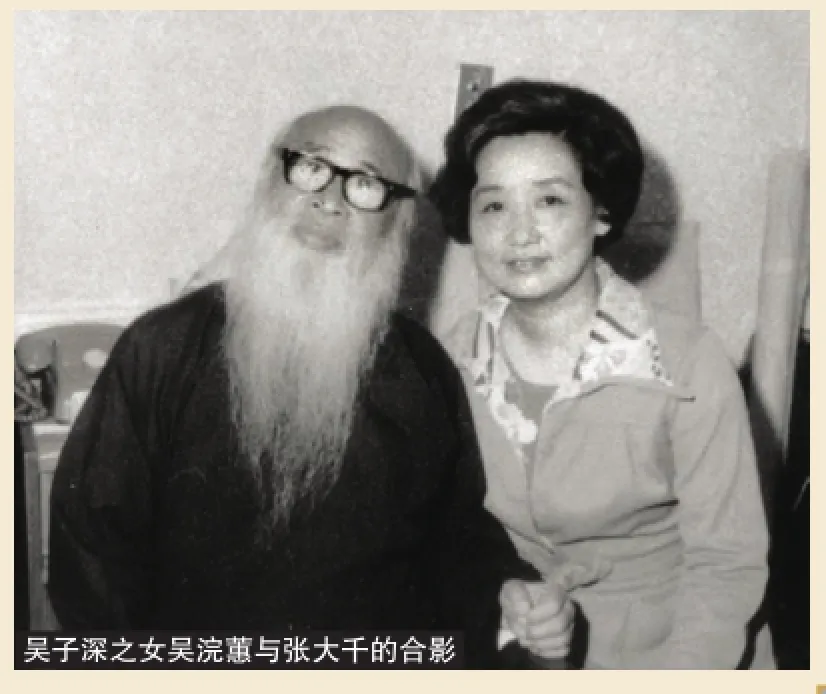

1946年張大千在北平以重金購得五代董源的“江堤晚景圖”及其他名家作品,12月間返回上海,收郁氏五姐妹(臺灣新黨主席郁慕明的姐妹)還有吳子深的掌上明珠浣蕙為大風堂弟子。吳浣蕙,麗質天生,聰慧穎悟,當時年僅15歲,已深得其父精髓,藝事頗有成就。從此,張大千與吳子深以“親家”相稱。

值得一書的,浣蕙在席間將元代黃溍《臨大癡道人富春山圖》呈與張大千,作為拜師之禮(其實是吳子深所贈,足見吳子深之出手大方),對于嗜古如命的張大千,當然如獲至寶,以至于以后數十年天南海北的旅居生涯,此畫卷都“相隨無別離”了。

吳子深以善董香光山水聞,所作山勢潤秀,皴染柔俏,以藏董其昌書畫頗多,故其山水、書法均學董。師從顧若波山水外,更擅山水、蘭竹。

此前,于1934年4月6日《申報》刊吳子深潤例為一幅三尺80元、四尺140元、五尺200元、六尺300元;條屏三尺60元、四尺80元、五尺120元、六尺180元;扇面折扇28元。

1950年吳子深赴香港,1951年吳子深在思濠畫廊展出山水松石蘭竹數十幅,其中與張大千合作者逾十幅,此時畫的標價遠低于上海時期,畫展中有用明代畫紙所繪之竹林,此紙為張大千所贈。

1957年,香港坊間有人求售一件《仿王叔明松竹澗泉圖》錦屏,其中吳湖帆畫松,吳子深寫竹,吳待秋綴靈芝,馮超然題字,并有沈尹默題七絕:“松芝奇石竹清妍,所好由來俱在山,恰似馮吳四君子,一丘一壑總相關”,此畫會聚群英手跡,后又得南張北溥(溥心如)潤色列名,極為難得,此屏為香港富商王劍偉珍藏。

1952年春,吳夫人偕女浣蕙來港與吳子深團聚,生活才上軌道,1957年后在東南亞各地開過五次畫展,并遍收各地門生。1958年香港刊行《吳子深蘭竹樹石畫譜》。

1964年,吳子深帶著一肩行李,兩袖清風,赴臺灣住臺北市和平東路老舊式建筑內,當時該地還是水田環繞,吳子深雖出身豪富,卻能安貧樂道,陋巷瓢飲,怡然自得。當家財萬貫時,樂善好施,興學賑災,慷慨大氣;當遷徙流離,家道薄弱,仍然寄情書畫,恬淡自適。吳子深的風范行誼,極像元四大家中的倪云林與吳仲圭。吳子深名士風度,不修邊幅,衣襟上的墨跡到處沾染。

后經張大千推薦在臺灣藝術學院國畫系擔任教授,有了固定的收入加上入室弟子漸眾,生活稍有改善,吳夫人及愛女浣蕙旋即來臺再次團聚。1971年8月,吳子深在臺北市中山堂舉行一生中最后一次畫展,12月所著《吳子深畫譜》出版,并附有畫法說明及英、德、日三國譯文,張大千寫成二尺跋四張以資推崇,同年并以五屏巨幅《云山無盡圖》,獲中山學術文化基金會美術獎,這一年張大千托人轉達希望與吳子深各畫冊頁十二幅,然后互相交換各半收藏,可惜吳子深作畫嚴謹,進度極慢,至過世時猶未完成半數,未能達成大千心愿,成為藝林憾事。

1972年5月24日以七九高齡溘然長逝,一代大師,富貧兩忘,筆墨相伴,無憾地駕鶴西去,6月6日設奠大殮,將這位清風道骨的書畫巨匠,安葬于陽明山公墓。

吳子深畢生服膺“文人畫”精神,他主張書畫境界筆墨的養成,就得多讀書、多臨摹、多觀賞、多鉆研古代名家墨跡,方能心領神會,落筆不凡。吳子深認為“文人畫法與繪事家,雖同是以筆墨敷物象形,而懷抱各殊,作品亦不相同,蓋自顧慮頭王摩詰,宋之董巨二米三趙,及元代之高趙黃王倪吳,明之文沈,清初之四王惲吳,皆胸羅卷軸,德學兼備,偶然涉筆,云峰煙樹,全是天真。所謂藉筆墨以攄發性情者,不可以跡象求也。……至于繪事家,則專心形象取勝,無游行自在之樂,實非吾輩所尚”。(吳子深著《客窗隨筆》,香港版)。

吳子深所作蘭竹意境高遠,飄逸雅致。

吳子深認為文人畫家之能,絕非僅于一科,學問識見之高卓,每每出筆不凡,氣韻天成,吳子深也將“文人畫家”的內涵身體力行,山水、人物、蘭竹、樹石莫不精到。吳子深寫蘭竹時,輒以墨筆含之口唇,吮后再作,此一絕招,唯愛女浣蕙獨得,門人弟子皆不傳授,蓋因口唇皆黑頗不雅觀也。

吳子深是一位畫家、良醫、美術教育家、慈善家,集數“家”于一身,自古以來,未之聞也。

臺灣著名收藏家吳坤淦曾言,張大千一再要他多買吳子深的畫,吳陸續只買到三張,吳子深去世后,想購藏吳子深的作品就更難了。大陸書畫市場近年景氣,有識的藏家買主,正開始留意吳子深書畫作品的流向。

編輯:陳暢鳴 charmingchin@163.com