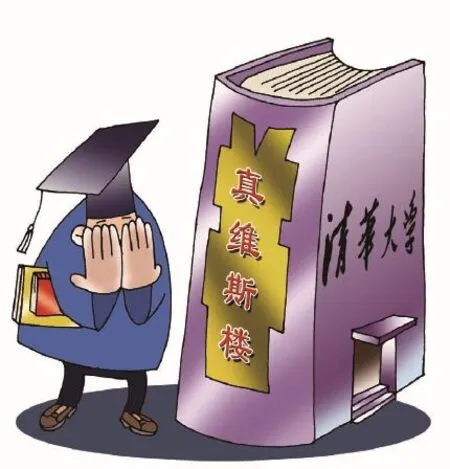

惹熱議的“真維斯樓”

文/李松林

惹熱議的“真維斯樓”

文/李松林

我們把大學,特別是像清華、北大這樣的大學,當成了最后的精神家園。整個社會都在尋找著這么一處后花園,能夠讓我們當做永久的希望之所。

新聞背景

清華大學第四教學樓掛牌改名為“真維斯樓”,立即引起廣泛關注。但僅過了幾天,大樓簡介銘牌就遭人破壞。清華大學則表示,以后將不再裝銘牌,但“真維斯樓”冠名大

字不會取消。

有清華學子批評大學冠名的商業化是“溫水煮清華”:“有兩個鍋,都加上水,分別煮兩個校園。第一個鍋里,立即把火調到“肯德基樓”,校園一下子炸開了鍋,實驗失敗;第二個鍋里,將火力依次從‘善齋’、‘逸夫樓’、‘松山金炯珠樓’、‘高田芳行館’、最后調到‘真維斯樓’,實驗成功。”

甚至在網絡上,用各種企業給清華的造句開始蔓延:“2021年清華大學迎來了110周年校慶,畢業校友們齊聚在To Be No.1鴻星爾克大禮堂前,匹克日晷歷盡百年風雨,依然巍然屹立,熠熠生輝,裝修一新的安踏清華堂又一次迎來了莘莘學子。校友們饒有興趣地參觀了裝飾一新的阿迪王一教、七匹狼二教和勁霸西階,并且紛紛在腦白金新水館前拍照留念……”

清華“真維斯樓”為何會引起輿論如此關注?首先是,這種改名行為并不符合1997年5月9日起實施的《國家教委關于學校校舍、教室命名的有關規定的通知》。該《通知》第二條規定:“校(園)內各類教室、各類建筑物不得以捐資者名字命名。如遇特殊情況,高等學校需報省、自治區、直轄市和中央部委的教育行政部門(國家教委直屬高校報國家教委)審批……”此外,其第五條中提到:“為鼓勵社會各界捐資助學,凡捐資者,可在校園內刻石記名,以資紀念。”從以上規定可以看出,國家對社會力量捐資助學是準許并歡迎的,但像清華大學這樣將教學樓直接更名為“真維斯樓”的做法明顯不妥。

其次,清華“真維斯樓”改名前后的公示程序并不完備。一位清華大學學生表示,“掛牌當天才知道第四教學樓已經改名,之前沒有公示。聽說以前食堂改名都是征集學生意見的,這次沒有事先聽說。”作為國內數一數二的大學,自由包容應該是清華大學的校園精神。可是,在“真維斯樓”改名掛牌的前前后后,我們并未看到學校方面對學生知情權和表達權的尊重。有的只是學校領導和真維斯方面的“哥倆好”。再次,清華和真維斯到底是什么關系,如此做法會不會影響清華的教學發展。清華大學表示,百年校慶期間,真維斯服飾(中國)有限公司提出希望捐贈學校的教育事業。經雙方友好協商,決定將清華大學第四教學樓命名為“真維斯樓”,“所捐款項用于教學樓的維修和設備更新”。雖然學校方面給出了清楚的說法,但還是有不少網友擔憂:一方面,這些捐款是否存在被侵蝕和“攔截”的可能;另一方面,大學是真理的散播地,不應該與商業機構走得如此“親密”,這樣下去,清華大學會不會在商業化中迷失自身的價值?

編輯:董曉菊 dxj502@163.com

張軍瑜

我們緣何揪住清華“真維斯樓”不放

我們已經很寬容。但是到了大學這里,我們突然變得有些吝嗇起來。比如說相當比例的人不能接受這個“真維斯樓”,不能接受“4000萬”教授,也不能接受“寶馬”教授。這是因為我們把大學,特別是像清華、北大這樣的大學,當成了我們最后的精神家園。作為社會的人,我們一方面主動或者被動著金錢化、急功近利化,但另一方面,很多人又不相信這種金錢化、急功近利化的東西,可以真正讓我們獲得進步,可以真正作為傳家寶留給后世子孫。我們,也包括整個社會都在尋找著這么一處后花園,能夠讓我們當做永久的希望之所。但就是北大清華這些“象牙塔”,也開始一步步地被世俗的標準侵蝕,甚至是吞噬的時候,我們就像是被剝奪了最后的精神棲息之所,表現出了數倍于社會的敏感和責任。

財政撥款和正常的經營,已經足以讓北大、清華“衣足飯飽”,甚至是“錦衣玉食”。實事求是地說,當這些擁有特殊優勢資源的中國標志性學府放低姿態也要去追求額外的金錢的時候,這比其他社會行當要更容易。

教授越來越像商人,商人越來越像文人……失去了這樣一種底線的堅守,不但是教學樓可以改成“真維斯樓”,甚至是“清華大學”也可以改叫“阿迪達斯大學”。

子在淵

清華“真維斯樓”有何不可

以募捐換冠名,在全國各高校早已不是什么奇聞逸事。就在上周,位于廣州的暨南大學教學樓更名為“富力教學大樓”;在復旦大學管理學院,更有“中國移動通信教室”、“飛利浦照明教室”,據說禮堂的椅子也可以掏錢冠名。而在國外,大學獲得社會捐贈越多,證明其獲社會認可度越高。

清華回應“真維斯樓”是通行做法,也是事實。其實,在公共財政投入不足的情況下,高校以募捐換冠名,拓寬融資渠道,不失為一個雙贏舉措。高校可以籌集辦學資金,企業可以擴大知名度,再以更大的力度回報教育。特別是眼下,許多大學缺錢,不是盯著政府,就是盯著銀行,在他們看來,政府或銀行就是他們的“衣食父母”。向企業要募捐,總比動輒伸手向政府要補貼強多了!再說了,教育部的規定只是說不能以捐贈者的名字命名,那么以企業冠名的“真維斯樓”、“富力教學大樓”也不算違規。但不是說什么企業都可以冠名高校的,必須在文化內涵上與高校的教育理念相近。這也許才是“真維斯樓”惹爭議的原因所在。

姜泓冰

“真維斯樓”,讓人驚詫

清華、暨大教學樓的新名,讓人驚詫。其中緣由,更多在于它們選擇的合作對象:一個是行業總體社會形象嚴重負面的房地產商,一個是具有很強的短暫流行和消費意味的大眾化服裝品牌。換種說法,如果清華四教變成了“奔馳樓”、“IBM樓”,不舒服的感覺或許會少很多。

有人提示,許多國外名校也接受捐助,可他們并沒有到處冠名。但我們不能脫離現階段的發展環境,一味要求捐贈者必須低調,就像我們需要寬容某些企業家從事慈善事業時過于張揚和急功近利一樣。我們也不必將“清華”二字神圣化,因為事實上,在高度商業化的社會環境和教育大眾化的時代里,高校早已不再是單純封閉的“象牙塔”,應更多看作是需要精心運營的超大型非營利性機構。

“真維斯樓”引起的這一陣嘩然,更多暴露的是國內大學對于如何籌集利用社會資本并給予適度回報,缺乏良好的商業經營能力。像清華這樣的百年名校,在校園內做商業化命名時,自當鄭重其事,應該認真研究自身文化與商業品牌形象的契合度,建立學校接受捐贈的法度標準,而不是“有奶便是娘”。否則,一不小心就會讓百年積淀的最寶貴的學府精神受到侵害,到那時,不管拿到多么可觀的有形小錢,都是得不償失。