東莞市醫療救助制度供給與實踐分析

柏 雪,張 瑩,蔡 濱,王俊華

(蘇州大學政治與公共管理學院,江蘇 蘇州 215123)

1 東莞市醫療救助制度背景

1.1 醫療救助制度的作用、重要性

1.1.1 實施醫療救助有助于提高醫療衛生服務的公平性、可及性

從羅爾斯到阿馬蒂亞·森都認為人是一定生活目的的追求者、計劃者,人類權利與自由理應得到尊重。阿馬蒂亞·森教授認為人的發展就是自由的擴展,每個人都應該享受實質意義上的自由,即享有生活的可行能力。森教授還特別強調促進發展的五種最重要的工具性自由:政治自由、經濟條件、社會機會、透明性擔保以及防護性保障。森教授認為貧困可以用可行能力的被剝奪來識別,貧困的實質不是收入的低下,而是可行能力的缺乏。而在目前的醫療保障體制下,困難群眾就醫方面依舊存在不公平現象,貧困以及保障措施的不完善弱化了困難群眾的可行能力,由于家庭經濟拮據,加上沒有享受任何醫療保障待遇,困難群眾無法平等地獲得優質的治療方案,甚至不得不放棄治療,其結果必然使其生活質量和生命質量都處于悲慘境地。因此實施醫療救助將有利于提高困難群眾的可行能力,使其有能力獲得醫療衛生服務,提高醫療衛生服務的公平性、可及性。

1.1.2 實施醫療救助是維護社會穩定、構建和諧社會的需要

構建社會主義和諧社會要求全體人民不僅要在社會主義市場經濟條件下能充分發揮個人潛能,還要共享改革開放成果。大部分城市困難群眾處于相對貧困甚至絕對貧困狀態,普遍表現為低收入、低消費、低營養和高恩格爾系數、高社會心理震蕩,他們是社會各個群體中弱經濟承受力和弱心理承受力的群體,抵御社會風險能力相當脆弱,這部分群體的矛盾是潛在的社會不穩定因素,如果爆發將發生“多米諾骨牌效應”,影響到社會的穩定。目前由于經濟結構調整和社會保險制度滯后,困難群體不能完全享受到應有的福利,“看病難、看病貴”問題在較長一段時間內依然存在。因此,為了消除困難群眾“看病難、看病貴”現象給經濟社會持續穩定發展帶來的消極影響,解決好這一部分脆弱群體基本醫療保障問題顯得尤為重要。

1.1.3 實施醫療救助是建立和完善多層次醫療保障制度的需要

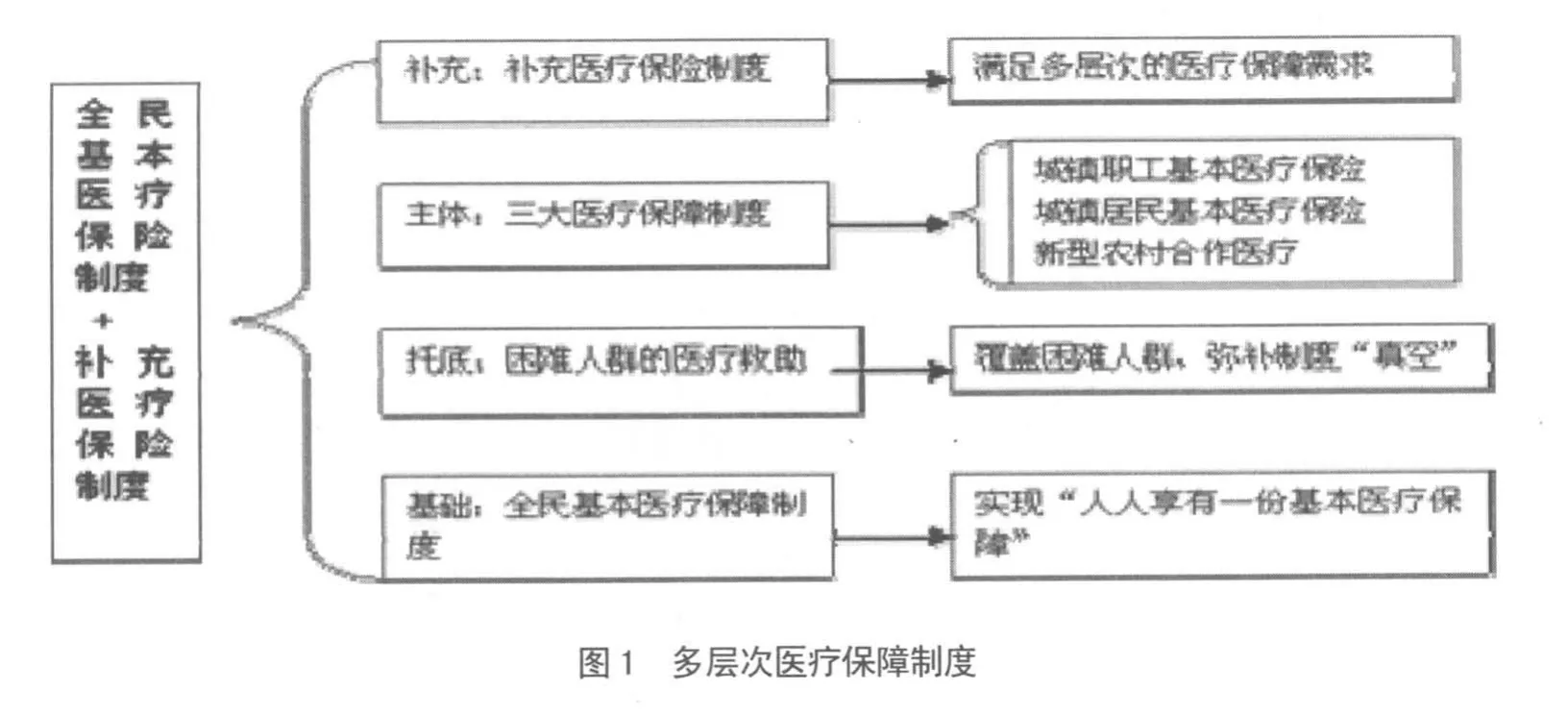

在貧困人群健康需求越來越迫切、現實醫療保障體系目前及未來一段時期內無法覆蓋整個貧困人群的情況下,醫療救助制度的構建就顯得格外重要。這一背景下,醫療救助制度將作為醫療保障制度乃至整個社會保障制度中的一個重要組成部分,發揮其獨特作用。構建與實施醫療救助制度, 滿足貧困與弱勢群體低水平的醫療保障需要,使他們能夠分享經濟體制改革和醫療制度改革的成果,能夠緩解其疾病所帶來的經濟風險, 在醫療保障體系中起到“兜底”作用, 彌補目前醫療保障制度的“真空”地帶,從而起到保證與維持社會穩定的作用(見圖1)。

1.2 東莞市醫療救助的制度環境

東莞市地處廣東珠三角地區,處于穗港經濟走廊中間,是一個不帶縣區的地級市,直轄28個鎮、4個街道辦事處、1個高新技術開發區,常住人口755萬人,其中本地戶籍人口170萬人,改革開放30年來生產總值以年均18%的速度快速增長。2010年東莞市生產總值(GDP)4246.25億元,按可比價格計算,比上年增長10.3%。全年來源于東莞的財政收入 785.10億元,比上年增長25.1%。其中市財政一般預算收入 277.84億元,增長20.2%。年地方一般財政支出308.61億元,比上年增長32.7%。全市32個鎮區街全部進入“全國綜合實力千強鎮”排行榜。東莞入選中國城市綜合創新能力50強,被列為中國改革開放18個典型地區之一。

東莞市從1992年實施基本醫療保險制度改革以來,東莞以建設同經濟發展水平相適應的城鄉一體的全市醫保體系為著力點,明確提出“人人享有醫療保障”,以落實資源籌集為關鍵,以強化為民服務為載體,銳意改革創新,突破既定體制機制,走出了一條醫保改革發展的新路,一是打破職工戶籍界限,在2000年便將非本市戶籍職工納入到基本醫療保障體系中,享有與本市戶籍的企業職工同等的醫療保障待遇;二是打破居民城鄉戶籍界限,在 2004年建立起統一的居民基本醫療保障制度,實現農村戶籍居民和城市戶籍居民在醫療保障上的無差異;三是打破就業人群和非就業人群體系分割,于2008年 7月成功實施了企業職工和居民醫保的全面并軌,建立社會基本醫療保險制度,形成全市統一的醫保社會統籌基金。至此,東莞最終實現醫保體系的城鄉一體化運行,全市醫保統一制度、統一基金調劑使用、統一管理服務。

東莞市社會基本醫療保險制度打破所有制界限,打破用工形式和戶籍界限,打破城鄉界限和身份障礙,醫療保險范圍覆蓋社會所有群體。截至2009年9月底,基本醫療保險的參保人數已達 529萬人,其中實現了戶籍人口100%參保,近70%外來常住人口“病有所醫”,真正實現了發展成果由人民共享。

2 東莞市醫療救助制度供給狀況與實施效果

2.1 東莞市醫療救助制度

東莞市從2010年1月開始實行《東莞市最低生活保障對象基本醫療救助暫行辦法》(以下簡稱《辦法》),該辦法適用于對東莞市戶籍最低生活保障對象的基本醫療救助。市民政局是東莞市醫療救助工作的主管部門,負責市級醫療救助金的審核,并負責檢查、指導和管理全市醫療救助工作。鎮人民政府(街道辦事處)負責轄區內醫療救助的審核和管理工作,市社會保障、衛生、財政等部門按照各自職責協同實施醫療救助辦法。

2.1.1 起付線和封頂線、報銷比例設置

低保對象的醫療救助起付標準按照東莞市社會基本醫療保險住院醫療費起付標準執行,即按市內、外醫院等級確定:市內一級醫院為300元,二級醫院為500元,三級醫院為800元;市外一級醫院為800元,二級醫院為1100元,三級以上醫院(含三級醫院)為1600元。低保對象就醫發生的住院醫療費用達到東莞市基本醫療保險住院醫療費起付標準的,其個人負擔的起付金的50%由醫療救助金支付。

低保對象就醫發生的住院和特定門診醫療費用中屬于個人負擔的部分扣除起付金、因違反醫保規定而下調報銷比例的部分和純自費項目后,由醫療救助金支付80%。低保對象每人每年累計享受醫療救助的最高限額為3萬元。

2.1.2 基本醫療救助基金的籌集和管理

基本醫療救助基金按低保標準的 14%和低保對象的人數安排,市、鎮(街道)財政按最低生活保障金的四檔比例分擔,列入財政預算,每年預算安排的醫療救助基金于年初劃入基本醫療救助金財政專戶,如當年未用完的結轉下年度繼續使用。基本醫療救助金實行專帳核算,確保專款專用。基本醫療救助基金接受社會捐贈,同時通過市慈善會引導社會資金投入基本醫療救助工作。

低保對象個人負擔的住院或特定門診醫療費用,扣除起付金、因違反醫保規定而下調報銷比例的部分和純自費項目后單筆不滿0.5萬元的,由鎮(街道)基本醫療救助金給予補助;單筆在0.5萬元以上(含0.5萬元)的,由市級基本醫療救助基金給予救助。

2.1.3 救助對象的核定

東莞市民政部門負責本行政區域內低保工作的組織和實施,東莞市低保對象是指具有本市戶籍,家庭人均月收入低于市低保標準的居(村)民,主要有以下四類人員:(1)無經濟來源、無勞動能力、無法定贍養人或撫養人的居(村)民;(2)領取失業救濟金期間或失業救濟期滿仍未能重新就業,家庭人均月收入低于市低保標準的居(村)民;(3)在職人員在領取工資或最低工資及退休人員領取養老金后,其家庭人均月收入仍低于低社保標準的居(村)民;(4)其他家庭人均月收入低于市低保標準的居(村)民(不包括五保對象)。

2.2 東莞市醫療救濟基金會

東莞市醫療救濟基金會于1996年10月25日成立,市醫療救濟基金會設“理事會”和“監事會”, 各鎮區設立醫療救濟基金會分會,由主要領導或分管民政工作的領導擔任分會負責人,日常具體工作由鎮區社會事務辦公室負責。

2.2.1 基金的籌集和使用

東莞市醫療救濟基金會基金(即本金)共計11123.48萬元。由市財政局設立專戶管理,由市信托投資公司負責投放增值。醫療救濟基金的使用遵循“安全、增值”的原則,設立專門的理財機構,主要通過購買國家債券及其他有效、安全增值的方式增值。市醫療救濟基金會將每年增值的利息(即救濟金)按《章程》和《兩個辦法》規定,提取8%作為辦公經費和專職工作人員的工資福利費,剩下的 60%撥給各鎮區分會作救濟金(按各鎮區捐款總額產生的利息計算)救濟本鎮區的傷病員。40%(含市直屬單位捐款和市財政撥款所產生利息計算)撥入基金會辦公室專設的救濟金專戶,作為東莞市救濟調劑使用。

本基金會的原始基金數額為人民幣1.11億(含東莞市政府注入的2000萬資金),本基金會為公募基金會,本基金會的收入來源于:(1)各級人民政府的撥款及所屬部門的資助收入;(2)社會團體、企業、事業單位、社會及海內外各界人士的資助和捐贈收入;(3)基金增值收入;(4)其他一切合法收入。

2.2.2 基金救濟對象

東莞市醫療救濟基金的救濟對象,是在東莞市范圍內確無支付能力而突發急、危、重病,或遭受重大傷害的群眾。具體包括:(1)處境貧困的東莞籍市民因經濟拮據而患急、重病者需及時醫治者;(2)在東莞區域范圍內,患有危及生命的急、重病需緊急治療或搶救者;(3)在東莞區域范圍內因交通意外或其他意外事故遭受重大傷害得不到賠償而需緊急搶救者。

2.2.3 醫療救濟申請

需要申請醫療救助的群眾,如屬于各鎮(街)區域的,由本人或家屬向鎮(街)辦事處提出申請,詳列申請理由,提供醫院醫生診斷證明和醫療費有效票證、身份證復印件;再由基層單位如居民委員會或村民委員會、主管部門加具意見后,報所在鎮(街)辦事處審批。如果申請人屬于市屬單位的,由本人或家屬向市醫療救濟基金會辦公室提出申請,主管部門加意見后,報市醫療救濟基金會辦公室審批。申請救助的人一年內救濟金額不得超過3萬元。

2.2.4 醫療救濟基金的監管

基金會監事會下設審查監督小組。審查監督小組由監事長作組長,市監察局、市審計局、市民政局、市財政局等單位派員組成。各鎮(區)醫療救濟基金分會,相應設立鎮(區)審查監督小組,由鎮(區)內審機構、人大代表、民政、財政部門派員組成。主要對基金財務收支、基金會。

2.3 東莞市醫療救助實施效果

2.3.1 醫療救助制度救助效果

2010年實施新的《東莞市最低生活保障對象基本醫療救助暫行辦法》以來,2010年實現了救助人數574人次,總報銷245.49萬元,人均4277元;2011年1月至2011年5月實現了救助人數347人次,總報銷136.35萬元,人均3929元。

2.3.2 醫療救濟基金會救助效果

自建立市醫療救濟基金成立至2009年,共救濟東莞戶籍人口10687人次,支付救濟金5421.98萬元;共救濟新莞人5277人次,支付救濟金1999.84萬元。

2008年,本會共收到增值利息933萬元,其中:辦公經費74.64萬元;市調劑救濟金475.25萬元;市直屬救濟金30.86萬元;撥給各鎮街辦事處救濟金共352.25萬元。共救濟了急、重、危傷病者2456人次,共發放醫療救濟金1056.39萬元。受救濟的傷病者當中,屬東莞籍的1395人次,救濟金額共627.79萬元,屬非東莞籍的1061人次,救濟金額共428.6萬元。

2010年全市醫療救濟基金增值利息641萬,按照規定分別劃入市調劑救濟金 341.48萬元;市直屬救濟金19.96萬元;撥給各鎮街辦事處救濟金共228.28萬元;辦公經費51.28萬元。另外,市醫療救濟基金會2009年結余98.65萬元(轉入2010年使用);市慈善會在2010年撥款300萬元到醫療救濟基金會賬戶用于醫療救濟專款。因此東莞市醫療救助基金會2010年可使用的醫療救濟金共988.37萬元。2010年全民共救濟急、危重傷病者2182人次,共發放醫療救濟金908.19萬元。其中:市醫療救濟基金會救濟1695人次,金額共613.26萬元;市慈善會資金救濟487人次,金額共292.76萬元。

3 東莞市醫療救助制度面臨的困難和問題

3.1 救助對象、救助水平和救助標準的有限性,難以滿足救助對象的基本醫療衛生需要

救助水平低體現在對救助標準(救助的封頂線)的限定以及低的救助比例方面。東莞市的醫療救助水平并不高,并未體現出東莞市發達的經濟水平,困難群眾得到的救助有限,醫療救濟基金會救助的額度和比例也很有限,每筆救濟金的數額很有限,有些病情嚴重的也只能得到幾千元的救濟。雖然一定程度上緩解了困難群眾困難就醫問題,但是相對于救助對象的醫療費用支出,救助標準還比較低。

《東莞市最低生活保障對象基本醫療救助暫行辦法》對象的設定上并未涵蓋低保邊緣戶以及非本地戶籍困難人員,另外,醫療救助中涉及的起付線無形當中影響了貧困家庭對醫療救助的利用。低水平的時候救助及救助起付線的設置太高了,限制了困難群眾獲得基本醫療衛生服務的可及性。

3.2 醫療救助資金籌集渠道有限,救助資金需要與供給矛盾突出

資金的籌集是開展醫療救助的基本前提,對貧困人群實施醫療救助不是一個短期行為而應該是一個長期的、持之以恒的過程。東莞市醫療救助資金籌集渠道有限,《東莞市最低生活保障對象基本醫療救助暫行辦法》中針對救助資金籌集僅局限于政府財政預算以及接受社會捐贈,卻缺乏明確的規定。除此之外,醫療救助基金會資金的籌集渠道也相當有限,并未向社會公開募捐,沒有長效可持續的籌資機制。隨著貧困患者增多,醫療價格上漲,而使用醫療救濟基金時不能動用本金,只能動用利息。基金規模無法擴大,可以支配使用的金額嚴重不足,造成醫療救濟基金已連續兩年出現超支,需救助者越來越多,已遠遠滿足不了社會需求。由此產生了救助資金需要與供給矛盾突出,造成“僧多粥少”的局面。

3.3 醫療救助基金會知曉率低,影響困難人群獲得醫療救濟的可及性

東莞市醫療救助基金會救濟對象不僅包括東莞籍居民,還包括外地的在東莞居住滿一年的患重大疾病、經濟無比困難的居民,還有不滿一年但是發生突發性事故確實經濟困難、危重急病的居民,但是在東莞 95%以上的非東莞籍務工人員還不知道東莞有這樣一個可以申請救助的機構,有的認為救濟金只有莞籍人士可以申請,實際上在東莞市范圍內工作的人員,即新莞人也可以申請醫療救濟金。有的即便知道也不清楚如何申請救助。據統計東莞外來打工人數多出本地人口至少六倍,而在接受救助的總人數中外地人還占不到本地人口的 1/2。由此可見,醫療救助基金會知曉率偏低,造成“會哭的孩子有奶喝”的局面,影響了困難人群獲得醫療救濟的可及性與公平性。

3.4 對流動人口是否低保戶難以核定

東莞市由于人口分布的特殊性,流動人口比例遠高于本地人口比例,由于流動人口的流動性、不穩定性,對于流動人口是否低保戶難以核定,對于部分新莞人家屬的醫療救濟申請,調查取證存在困難,如病者是在家鄉工作生活患病轉到東莞治療,還是在東莞工作生活期間患危急重病申請救濟等問題難以落實,因此,流動人口的醫療救助問題是難點。

3.5 救助效果缺乏績效評估

目前東莞市對于醫療救助制度的落實效果和落實程度缺乏科學、客觀的績效評價。實踐證明只有建立一套科學的績效評估機制才能有效地促進醫療救助工作全面、協調、可持續發展,才能保證醫療救助的公平性和可及性[1]。如果缺乏有效的績效評估,醫療救助制度容易出現制度設計缺位所導致的問題,如醫療救助資金使用上的隨意性或是醫療救助資金存在大量結余,這些都影響著醫療救助制度的公平性和醫療救助資金的配置效率。

4 完善東莞市醫療救助制度,實現全民醫保的對策與建議

4.1 積極發揮政府主導作用,促進醫療救助制度的改革與完善

從國外成功的經驗來看,無論是發達國家還是發展中國家都將醫療救助視為政府的職責;醫療救助又具有公共物品的特征,只能由國家承擔醫療救助的責任,無論是制度的制定還是制度的執行等,政府的作用都是不可替代的。因此政府應承擔起醫療救助的主要責任,尤其應該充分體現政府對貧困人口醫療救助的籌資責任,在原有基礎之上加大政府對醫療救助的投入力度,提高報銷比例和救助力度,擴大救助范圍,切實保障貧困人口的基本健康權,確保其基本衛生服務的可及性。

4.2 部門協同,擴充穩定可靠的可持續的籌資渠道

醫療救助的規模、水平等完全取決于醫療救助資金能否得到保障,政府加大投入和多方籌資的經費保證是推動醫療救助制度可持續發展的核心。各級財政部門應結合實際統籌兼顧,編制醫療救助的經費預算,保證醫療救助必要的資金。還可以通過稅收政策來支持醫療救助,如利用稅收來支持醫療救助事業;“還可以借鑒西方國家醫療救助采取的工薪稅形式,將社會保險工薪稅收入進入專門的信托基金賬戶,通過信托基金形式實行(專款專用),借助法律手段強制籌資, 使企業和個人(尤其是高收入者)應承擔的義務通過法律的形式固定下來[2]。”民政部門還應該大力抓好社會募捐工作,通過“慈善募捐”等多種形式,拓寬資金的來源和渠道,此外,積極探索多渠道籌集資金,如社會籌集、企業捐贈、福利金等。

同時由于我國歷史文化、政策法規等原因,慈善醫療救助發展受限,遠遠沒有發揮其補充社會保障體系的作用。如現在社會上各種不明身份的捐贈團體或個人較多,有的對愛心捐贈持懷疑態度,有的愿意捐款卻不知捐向何處等,因此還要建立規范化的捐贈制度,開拓企業、慈善機構的捐贈,加大慈善醫療救助的宣傳力度,強化慈善醫療救助組織建設能力,加強慈善醫療救助的法制化進程。以此來豐富醫療救助的資金來源,擴大醫療救助的社會影響,增強社會凝聚力。

4.3 加大對醫療救助制度的宣傳,促進醫療救助制度與其他醫療保障制度有效銜接

實現醫療救助制度的有效實施必須加大對醫療救助制度的宣傳力度,讓困難群眾了解政策,了解救助力度,否則將嚴重影響醫療救助制度的可及性和公平性。可以將宣傳工作分配給各鎮、各街道,提高困難群眾對醫療救助制度的知曉率。

同時,應促進醫療救助制度與社會基本醫療保障制度在保障對象、保障效果、管理模式、保障基金等方面的有效銜接,有效地保障困難群眾最基本的醫療衛生服務需求,使得醫療救助真正成為醫療保障體系的進一步補充,充分發揮醫療救助制度作為醫療保障安全網的“托底”作用,促進并保證醫療救助制度的可持續發展[3]。

4.4 明確醫療救助組織機構,提高醫療救助行為績效

為了保證醫療救助基金的合理規范有效使用,應設立醫療救助管理機構專門負責醫療救助的組織實施和日常管理工作,研究城鄉醫療救助政策,建立健全城鄉醫療救助管理的有關規章制度。同時有關部門還應加強對承擔醫療救助制度定點醫療機構的監管, 引導醫療機構合理檢查、合理用藥和因病施治, 控制和降低醫藥費用,保證醫療質量和安全, 使困難群眾切實獲得醫療救助的實惠。

同時,在我國醫療救助制度多部門共同管理的條件下,管理部門之間更應相互溝通,使各部門在資金籌集、分配和使用、救助對象的界定、管理等方面進行有效的溝通,建立有機協調和統一的管理機制,逐步實現信息化的管理平臺,做到管理資源的共享與整合,對醫療救助的質量和救助效果進行監督和評價,發揮醫療救助對困難人群的保障作用,使有限的醫療救助資源得到合理使用。還需針對醫療救助效果建立科學的績效評估體系,實現對醫療救助實施的有效監督,實現醫療救助資源的有效利用,保證醫療救助制度的公平性。

[1]劉智勇,趙 寧.我國城市貧困人口醫療救助現狀及政策建議[J].中國社會醫學雜志,2009,(2):9-11.

[2]姜魯明,曲江斌.淺談我國城市貧困人口醫療救助的現狀、問題及對策[J].衛生軟科學,2008,(4):138-140.

[3]任 苒,黃志強.中國醫療保障制度發展框架與策略[M].北京:經濟科學出版社,2009:364.