術前CT掃描對鼻內鏡下額竇開放術徑路選擇的作用

陳 澤,梁敏志,鐘兆棠,陳聲偉

廣東省高州市人民醫院耳鼻喉科,廣東 高州 525200

慢性額竇炎鼻內鏡下額竇開放術的徑路可分為鼻丘徑 路和以鉤突及篩泡基板為標志的篩泡基板前徑路。兩種徑路都可在把手術操作空間局限在篩泡前的上篩漏斗,手術的成功率高且并發癥低。由于額竇的解剖復雜,個體變異大,手術徑路應個體化。本研究根據慢性額竇炎患者的術前CT掃描,選擇不同的鼻內鏡下額竇開放術的徑路(上述兩種手術徑路),并進行對比,探討根據術前CT掃描對鼻內鏡下額竇開放術徑路的選擇。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧我科2009年3月~2010年3月接受內鏡鼻竇手術治療的慢性鼻-鼻竇炎患者52例(94側),所有患者依據慢性鼻-鼻竇炎分型標準進行分型[1],手術麻醉方式均為插管全麻,根據術前冠狀位CT的鼻丘氣房、鉤突附著點及額篩氣房變異情況采用不同的手術徑路:①鼻丘徑路組:選擇其中鼻丘氣房氣化良好、鉤突附著處在紙樣板或有變異額篩氣房的患者36例 (66側), 男20例 (38側), 女16例(28側);年齡(31.8±12.5)歲;慢性鼻-鼻竇炎 16 例(30 側), 慢性鼻-鼻竇炎并鼻息肉20例(36側)。②篩泡基板前徑路組:鼻丘氣房氣化不良并鉤突附著處在顱底或中鼻甲患者16例(28 側 ), 男 8 例 (15 側 ),女 8 例 (13 側);年齡 (33.5±10.5)歲;慢性鼻-鼻竇炎7例(10側),慢性鼻-鼻竇炎并鼻息肉9例(18側)。兩組患者臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 手術方法

①充分收縮鼻腔黏膜后,充分暴露中鼻道,切除鉤突中下部(保留鉤突的上部約1/3),開放上頜竇后,兩組手術有所不同。鼻丘徑路:在鼻丘表面切開黏膜,用咬骨鉗咬開鼻丘氣房的前壁,去除鼻丘氣房的內壁及后上壁,如鉤突附著處在眼眶,鉤突構成鼻丘氣房內壁及上壁,在內后方進入額隱窩;如鉤突附著處在中鼻甲或顱底,在鼻丘氣房內上方、內壁及鉤突殘端之間找到額隱窩,如有額篩氣房變異可用彎曲的探子向外及向前方操作開放之并切除,清理額隱窩的堵塞引流病變(囊腫或息肉),探查額竇口,并充分保護竇口及額隱窩后上方黏膜。篩泡基板前徑路:30°或70°鏡下操作,以篩泡基板(前壁)為后界(常有篩泡上終末氣房需充分開放),以鉤突殘端為內界尋找額隱窩后清理額隱窩的堵塞引流病變。②開放篩竇及蝶竇后鼻腔,并用布地奈德液噴注的膨脹海綿進行填塞。③術后24~48 h取出填塞的膨脹海綿,清理創面1周后,行鼻腔沖洗1~2個月。根據患者的主訴及內鏡下對術腔黏膜的觀察評價手術療效,并根據愈合情況進行隨訪。

1.3 鼻丘氣房與鉤突的關系

有三種關系:①當鉤突附著于眼眶時,鉤突形成了鼻丘氣房的內側壁(圖1 A);②當鼻丘氣房氣化明顯時(大鼻丘氣房),從而把鉤突上端融合部向內側推移,附著于中鼻甲,鼻丘氣房可阻塞額隱窩的引流通道(圖1 B);③鉤突附著于顱底時,鉤突與鼻丘沒有解剖關系(圖1 C)。此是以鉤突上端附著處及鼻丘為主要的解剖標志,方向由前而后的手術方式,即為鼻丘徑路的額竇開放術的解剖基礎。上述三種手術方式在變異繁多的額篩迷路有著確切的解剖標志及手術解剖層次。

圖1 鼻丘氣房與鉤突的關系

1.4 療效評價標準

主觀評價依據患者的自主感受,有效為患者前額、頭部及眼球深處疼痛消失,無鼻塞、流膿涕,嗅覺靈敏;無效為患者以上癥狀緩解不明顯或加重。鼻鏡下術腔愈合分級依據中華醫學會耳鼻咽喉科學會,中華耳鼻咽喉科雜志編輯委員會制定的標準進行評價[2]。

1.5 統計學方法

應用SPSS 13.0統計軟件進行分析,數據以百分數表示,組間比較應用χ2檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術情況及成功率

兩組患者術中皆順利開放額竇,鼻丘徑路組術中大多在0°鏡下可完全清理額隱窩病變、切除變異額篩氣房及保留額隱窩的后唇,并通暢額竇口;篩泡基板前徑路組大多在30°鏡下可清理額隱窩病變,并通暢額竇口。兩組患者術中均充分解剖出眶紙樣板并作為參考的解剖標志之一。兩組患者術中徑路和術前選擇后設計的徑路符合,不需要改變徑路,手術成功率均為100%。

2.2 手術并發癥

術后無顱底及眼眶并發癥患者。

2.3 手術療效

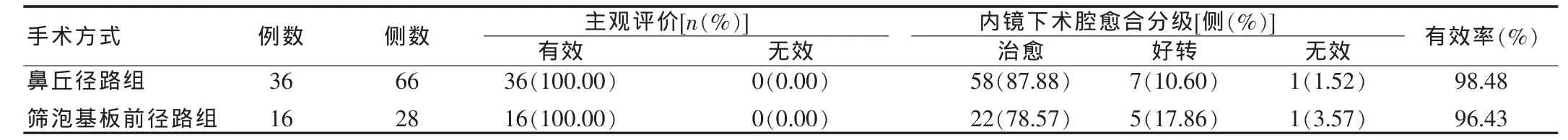

所有患者隨訪6~12個月(平均9個月),術后主觀癥狀均有不同程度的緩解,鼻內鏡下評價:鼻丘徑路組的患者36例(66側),58側治愈,7側好轉,1側無效:篩泡基板前徑路組的患者16例(28側),22側治愈,5側好轉,1側無效,兩組患者的有效分別為98.48%、96.43%,兩組比較,差異無統計學意義(χ2=1.372 4,P>0.05)。見表 1。

表1 鼻丘徑路組與篩泡基板前徑路組療效比較

3 討論

3.1 不同徑路的鼻內鏡下額竇開放術均有效的治療慢性額竇炎

不同徑路的鼻內鏡下額竇開放術手術目的都是清理額隱窩病變、切除變異額篩氣房及保留額隱窩的后唇,并通暢額竇口,從而使額竇引流暢通。兩組不同徑路的患者經手術治療后鼻內鏡隨訪:鼻丘徑路組的患者36例(66側),58側竇口通暢、上皮化良好,7側額隱窩黏膜水腫、上皮化欠佳、竇口通暢,1側竇口瘢痕化并狹窄:篩泡基板前徑路的患者16例(28側),22側竇口通暢、上皮化良好,5側額隱窩黏膜水腫、上皮化欠佳、竇口通暢,1側竇口瘢痕化并狹窄。從上述的結果可見,不同徑路的鼻內鏡下額竇開放術均有效的治療慢性額竇炎[3]。

3.2 CT掃描對鼻內鏡下額竇開放術的徑路選擇

額隱窩區域變異多,個體化明顯,其中鼻丘和鉤突的附著處最能影響額竇的引流。Friedman等[4]通過觀察鉤突上端與鼻腔外側壁的附著點位置建議開放額隱窩,Loury[5]報道由于篩泡前上為額隱窩的后界,且位于篩前動脈前方與顱底相接,故應保留篩泡的完整性。周兵等[6]也強調鉤突對探查額竇口的指示性作用。由此可見額竇開放是以鉤突上端附著處及篩泡基板為主要的解剖標志,方向由下而上的手術方式,即筆者闡述的篩泡基板前徑路組。

當CT掃描示鼻丘氣房氣化無明顯時,鼻丘無阻塞額隱窩,而鉤突附著不在眼眶時(可附著在顱底或中鼻甲),這就沒有必要開放鼻丘氣房,選用手術徑路為篩泡基板前徑路,可減少切除骨化的鼻丘繁瑣的步驟,尋找鉤突附著處后在其外側探查到額隱窩,之后可把殘留的鉤突向外骨折游離后取出,可避免顱底損傷。CT掃描示鼻丘氣房氣化明顯或鉤突附著處在紙樣板時,由于鼻丘氣房成為額竇病變的機制之一,或者鉤突與鼻丘氣房有了解剖關系,需把鼻丘氣房切除(氣化的鼻丘氣房的切除比骨化的氣房簡單,如鼻丘氣化不良,因鉤突與鼻丘氣房有解剖關系,也需切除鼻丘氣房),選用鼻丘徑路可達到良好的手術效果[7]。CT示有變異額篩氣房,由于額隱窩區域的操作空間狹窄,這時選用鼻丘徑路的手術,可以在0°鏡下由前而后地開放鼻丘氣房暴露額隱窩后切除額篩氣房,比篩泡基板前徑路的30°鏡下由下而上操作有明顯的優勢,并有0°鏡下的視覺優點,避免視覺上的解剖盲點。兩組患者術前經冠狀位CT掃描后個體化的設計手術徑路,手術成功率達到100%,沒有出現顱底及眼眶并發癥。

總之,根據術前CT掃描選擇不同手術徑路可能更好按術前設計地完成手術,并降低手術并發癥,可獲得滿意療效。

[1]中華醫學會耳鼻咽喉頭頸外科學分會鼻科組,中華耳鼻咽喉科雜志編輯委員會.慢性鼻-鼻竇炎診斷和治療指南(2008年,南昌)[J].中華耳鼻咽喉科雜志,2009,44(1):6-7.

[2]中華醫學會耳鼻咽喉科學會,中華耳鼻咽喉科雜志編輯委員會.慢性鼻竇炎鼻息肉臨床分型分期及內窺鏡鼻竇手術療效評定標準(1997年,海口)[J].中華耳鼻咽喉科雜志,1998,33:134.

[3]李羚,馮益進,徐永田.CT檢查在鼻內鏡下額竇開放術中的作用[J].安徽醫學,2005,30(6):536-537.

[4]Friedman M,Bliznikas D,Vidyasagar R,et al.Frongtal sinus surgery 2004:Update of clinical anatomy and surgical techniques[J].Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery,2004,15(5):23-31.

[5]Loury MC.Endoscopic frontal recess and frontal sinusostium dissection[J].Laryngoscope,1993,103(4 Pt 1):455-458.

[6]周兵,韓德民,劉華超,等.鼻內鏡下額隱窩解剖特征與額竇開放手術[J].中國耳鼻咽喉科雜志,2003,38(5):367-369.

[7]張羅,周兵,葛文彤,等.鼻丘在鼻內鏡下額竇開放術中的作用[J].中華耳鼻咽喉頭頸外科雜志,2005,40(7):493-497.