不同體位氣管內注入固爾蘇治療新生兒呼吸窘迫綜合征療效觀察

林楚蘭,熊 麗,范 星

廣東省汕尾市人民醫院兒科,廣東 汕尾 516600

早產兒常見的呼吸系統急癥之一為新生兒呼吸窘迫綜合征。固爾蘇經研究可以用于新生兒呼吸窘迫綜合征的治療,主要給藥途徑為氣管內注入給藥。傳統的給藥方式為多體位氣管內給藥法,效果良好。目前越來越多的研究表明仰臥位氣管內注入固爾蘇治療新生兒呼吸窘迫綜合征較為合理、簡便。現將傳統多體位氣管內給藥方法和仰臥位氣管內給藥方法進行對比,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

2009年7月~2011年1月我院收治的36例新生兒呼吸窘迫綜合征患兒,其中,男20例,女16例;胎齡29~33周;出生體重1.50~2.15 kg。將36例患兒隨機分為對照組(18例)和研究組(18例)。兩組體重、胎齡比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

患兒仰臥于紅外線輻射臺上,經皮血氧飽和度分析,清理口鼻腔分泌物,無菌操作下行氣管插管術,氣管插管固定后先用復蘇氣囊通氣1~2 min,使經皮血氧飽和度(SpO2)達95%。將預熱至37℃的藥液抽至5 ml注射器中,研究組嚴格消毒氣管導管外壁后,用4.5號頭皮針從氣管插管一側刺入氣管插管內,將固爾蘇少量緩慢注入導管內,同時用復蘇氣囊正壓通氣使藥物充分均勻壓入肺內。對照組分別采用左側臥位、右側臥位、仰臥位打開氣管導管接頭從氣管導管口分次直接注入1/3藥液后,再用復蘇氣囊正壓通氣。早期給予經鼻持續氣道正壓通氣治療,吸入氧濃度為0.21%~0.80%,氣體流量為 5~8 L/min,壓力為 4~6 cm H2O。

1.3 觀察項目

血氣分析:分別于用藥前及用藥后1、2、3、6 h進行;胸片:用藥前后進行胸部透射;病情轉歸:觀察用藥前后皮膚黏膜顏色、呼吸、體溫、心率等,其中,皮膚黏膜顏色紅潤、呼吸<20次/min、體溫 36.3~37.6℃、心率 80~100次/min為治愈;并發癥:顱內出血、肺出血等。

1.4 統計學處理

采用SPSS 13.0統計軟件進行統計學處理,計量資料數據以均數±標準差()表示,采用 t檢驗,計數資料采用 χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 血氣分析

對照組(18例)和研究組(18例)治療前及治療后1、2、3、6 h, 血 pH、PaCO2、PaO2組間比較, 差異均無統計學意義(均 P>0.05)。見表 1~3。

表1 兩組治療前后pH變化的比較()

表1 兩組治療前后pH變化的比較()

對照組(n=18)研究組(n=18)P值組別 治療前 治療后1 h 7.23±0.06 7.24±0.06>0.05 7.28±0.05 7.27±0.04>0.05治療后2 h 7.29±0.04 7.28±0.06>0.05治療后3 h 7.31±0.04 7.30±0.05>0.05治療后6 h 7.32±0.04 7.31±0.05>0.05

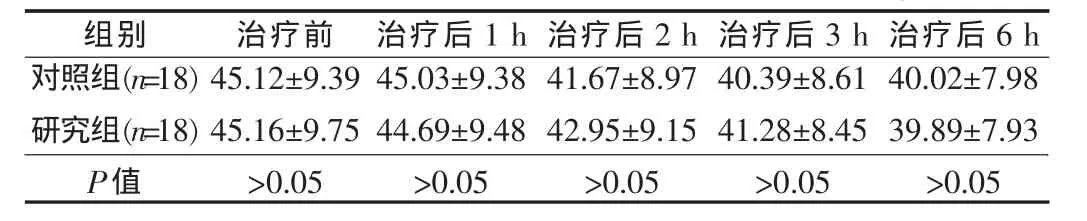

表2 兩組治療前后PaCO2變化的比較(,mm Hg)

表2 兩組治療前后PaCO2變化的比較(,mm Hg)

對照組(n=18)研究組(n=18)P值組別 治療前 治療后1 h 45.12±9.39 45.16±9.75>0.05 45.03±9.38 44.69±9.48>0.05治療后2 h 41.67±8.97 42.95±9.15>0.05治療后3 h 40.39±8.61 41.28±8.45>0.05治療后6 h 40.02±7.98 39.89±7.93>0.05

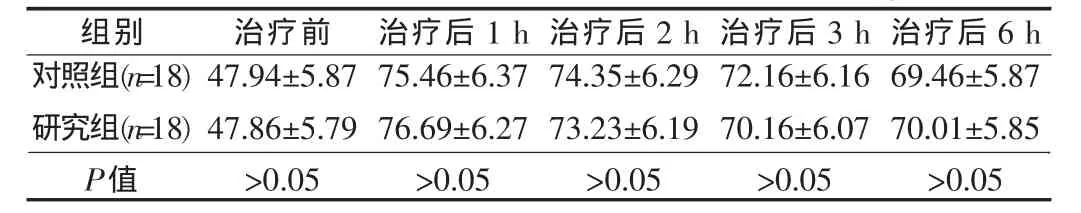

表3 兩組治療前后PaO2變化的比較(,mm Hg)

表3 兩組治療前后PaO2變化的比較(,mm Hg)

對照組(n=18)研究組(n=18)P值組別 治療前 治療后1 h 47.94±5.87 47.86±5.79>0.05 75.46±6.37 76.69±6.27>0.05治療后2 h 74.35±6.29 73.23±6.19>0.05治療后3 h 72.16±6.16 70.16±6.07>0.05治療后6 h 69.46±5.87 70.01±5.85>0.05

2.2 胸片

兩組用藥前后胸部透射情況比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

2.3 病情轉歸

結果顯示,對照組治愈9例,呼吸暫停6例,死亡3例;研究組治愈10例,呼吸暫停6例,死亡2例。兩組治愈率的比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

2.4 并發癥發生情況

對照組1例顱內出血,2例肺出血;研究組2例顱內出血,2例肺出血。兩組并發癥發生情況比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

新生兒呼吸窘迫綜合征表現為出生后4~6 h內呼吸困難,且進行性加重,皮膚青紫,呼氣性呻吟,吸氣性三凹征和呼吸衰竭。其機制可能是由于肺發育不成熟,肺透明物質缺乏或功能障礙而引起大部分肺泡萎縮,肺順應性下降[1];后血漿滲出,毛細血管通透性增加,纖維蛋白外滲,肺透明膜形成。最終臨床表現為低氧血癥、肺水腫、酸中毒等,多于3 d內死亡。早產兒因Ⅱ型肺泡細胞產生的肺表面活性物質生成較少而更易出現新生兒呼吸窘迫綜合征。

通常采用常頻機械通氣、高頻機械通氣和體外膜肺等治療新生兒呼吸窘迫綜合征。但自20世紀80年代,日本學者Fujiwara首次報道使用外源性肺表面活性物質(PS)治療新生兒呼吸窘迫綜合征取得成功以來,國際上也已通過10多年對數萬例患者的臨床研究證實了PS對新生兒呼吸窘迫綜合征的療效,因此使得外源性PS替代治療新生兒呼吸窘迫綜合征成為20世紀新生兒醫學最突出的成果之一[2]。近年來越來越多應用于新生兒呼吸窘迫綜合征治療的固爾蘇是一種天然的表面活性物質,由豬肺中提取,其中磷脂酰膽堿占80%左右,可直接作用于肺部,使肺泡表面產生生物效應,補償早產兒缺乏的內源性肺泡表面活性物質,降低肺泡表面張力,阻止肺泡在呼吸末塌陷,促進肺的膨脹,提高肺的順應性,起效快、峰效早、持續時間長[3],能有效緩解呼吸困難,且早期用藥可明顯降低各重要器官的損害,如晶狀體纖維組織增生等,故提倡越早用藥越好。隨著固爾蘇的廣泛使用,早產兒存活率明顯提高[4]。

本研究比較了兩種氣管內注入固爾蘇治療新生兒呼吸窘迫綜合征的方法,結果顯示兩種方法治療效果差異無統計學意義(P>0.05)。但是仰臥位法明顯比多體位法操作簡便,有利于患兒的配合。有學者認為多體位法給藥有利于固爾蘇的均勻分布,但仰臥位法經臨床觀察發現也可達到均勻分布的效果。兩種方法均須注意藥液的滴速要適當,過快會出現氧飽和度下降,增加肺有效循環血量,導致體循環血量和腦循環壓下降[5-6],過慢則使脫機時間過長而出現供氧不足。臨床上固爾蘇的應用應嚴格掌握用藥指征,切忌盲目治療。孕周<28周患兒可預防性使用;孕周為28~32周者,出生前未使用皮質激素預防或用量不足、出生時窒息、出生時需要插管、母親糖尿病、多胎、男性、家族易感性和剖宮產等可作為預防性使用固爾蘇指征;孕周>32周者一般不使用固爾蘇預防。

綜上所述,在正確掌握臨床用藥指征的情況下,兩種方式氣管內注入固爾蘇治療新生兒呼吸窘迫綜合征均有效,但仰臥位氣管內注入固爾蘇操作簡便,方法容易掌握,適于臨床推廣,可作為治療新生兒呼吸窘迫綜合征的首選。

[1]潘新年.允許性高碳酸血癥通氣策略在新生兒呼吸窘迫綜合癥中的應用[J].廣西醫學,2005,27(9):1403-1404.

[2]匡鳳梧,許峰.新生兒呼吸窘迫綜合癥的診斷和治療[J].中國使用婦科與產科雜志,2003,19(6):335-336.

[3]陳就好,李薇.肺表面活性物質固爾蘇對新生兒呼吸窘迫綜合癥呼吸功能的影響[J].中國當代兒科雜志,2004,6(5):422-424.

[4]陳霞靜.新生兒肺透明膜病57例臨床分析[J].中華現代臨床醫學雜志,2000,1(9):183-185.

[5]金玉,薛君莉.PS對新生兒肺透明膜病血液動力學的影響[J].新生兒科雜志,2000,15(1):38-40.

[6]朱曉云,黃俊輝.鼻塞持續氣道正壓聯合固爾蘇治療新生兒呼吸窘迫綜合征[J].中國現代醫生,2009(23):28-29.