腸型脂肪酸結合蛋白在成人危重癥胃腸功能衰竭早期診斷中的價值

柳 剛,江傳燊,李海濤

南京軍區福州總醫院消化內科,福建福州 350025

胃腸功能衰竭是指機體在受到創傷、感染、失血等嚴重損害時,胃腸道出現的嚴重的應激反應,表現為:①糖皮質激素分泌增加,使蛋白分解加速,胃腸道黏膜變薄;②釋放大量兒茶酚胺,使胃腸黏膜血管收縮,致胃腸黏膜缺血、缺氧、壞死,臨床表現為急性胃黏膜病變、應激性潰瘍、出血、穿孔等;③胃腸激素分泌紊亂,如胃動素、胃泌素、神經肽、血管活性腸肽等,使胃腸功能紊亂,出現腹脹、嘔吐,胃腸蠕動變緩甚至停止等臨床表現[1]。研究表明,腸型脂肪酸結合蛋白(intestinal fatty acid binding protein,I-FABP)在正常人的血清中雖不能被檢測出,但當有腸黏膜損傷時,I-FABP釋放入血,導致血漿I-FABP濃度上升。Sonnino等[2]用ELISA法證實,血清I-FABP是一種對于腸黏膜損傷敏感且特異的生化指標,并可用于同種同基因腸移植的移植物或全身炎癥反應綜合征(systemic inflammatory resporse syndrome,SIRS)的監測。 本研究試圖通過病例對照的研究方法來探討I-FABP與危重癥胃腸功能衰竭的關系。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2009年3月~2010年3月在我科重癥監護病房住院治療的危重癥患者37例,男19例,女18例,胃腸功能衰竭主要表現為腹脹、腸鳴音減弱或消失,嘔吐咖啡色樣物等。采用病例對照方法,按照年齡、性別條件匹配(匹配比例為1∶1),對患者進行分組,最終納入統計的衰竭組患者21例,非衰竭組患者16例,另選取與前兩組相匹配的同期在我院門診健康體檢的正常成人37例,其中,衰竭組年齡23~87歲,平均(45.2±10.1)歲;非衰竭組年齡 20~81 歲,平均(42.1±8.3)歲;對照組年齡 24~76 歲,平均(41.8±9.6)歲。 三組患者性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

按中華醫學會急救學組1995年5月通過的多器官功能衰竭診斷標準[2]:①應激性潰瘍出血需輸血者;②出現中毒性腸麻痹,有高度腹脹者;③壞死性小腸結腸炎(NEC)。

1.3 標本采集

所有危重患者在入院時(未發生胃腸功能衰竭時)采外周靜脈血 2 ml,離心(3000 r/min,8 min),分離上清液,于-20℃保存。統一檢測。

1.4 實驗方法

血清用PBS稀釋10倍,在酶標板中每孔加入100 μl血清樣品。37℃孵育1 h,用洗滌緩沖液洗3次;10%羊血清37℃封閉1 h,用洗滌緩沖液洗3次;加入抗I-FABP抗體,37℃孵育1 h,用洗滌緩沖液洗3次后,加入辣根過氧化物酶標記的羊抗兔抗體;37℃孵育1 h,用洗滌緩沖液洗5次。加入底物室溫避光顯色15 min,用2 mol/L硫酸終止反應。吸光度值使用Bio-TEK公司EL340型酶標儀在492 nm處測定,對照樣品換算成量值。活性單位為μg/L。

1.5 統計學方法

應用SPSS 12.0軟件進行統計學分析。計數資料采用多樣本比較的秩和檢驗(Kruskal-Wallis法),計量資料采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

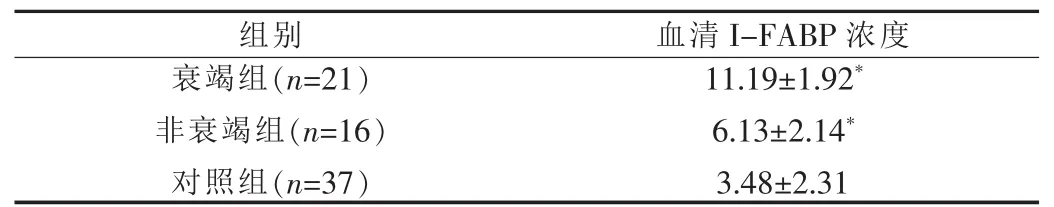

結果顯示,三組患者血清I-FABP濃度衰竭組最高,非衰竭組次之,對照組最低。經Kruskal-Wallis法檢驗,差異具有高度統計學意義(P<0.01),提示血清I-FABP濃度可作為成人危重癥胃腸道衰竭患者早期診斷的一個敏感指標。見表1。

表1 三組患者血清I-FABP濃度的比較(±s,μg/L)

表1 三組患者血清I-FABP濃度的比較(±s,μg/L)

注:與對照組比較,*P<0.01

?

3 討論

急性胃腸功能衰竭是一種臨床綜合征,患者往往無胃腸道原發病史,在感染、創傷、休克、化療等應激狀態或全胃腸外營養的過程中,常出現麻痹性腸梗阻、應激性潰瘍,胃腸出血或穿孔,甚或出現急性膽囊炎、急性胰腺炎等消化系統疾病。早期胃腸道癥狀有食欲不振、腹脹、腹隱痛、稀水樣便、腸鳴音弱、后腹脹加劇,腸鳴音消失并出現腸梗阻的癥狀(如嘔吐、肛門停止排氣排便)等。后期可出現應激性潰瘍出血或穿孔、黑便和(或)嘔血伴凝血功能障礙,此期出血量大、血紅蛋白進行性下降,消化道穿孔時伴有全腹劇痛、壓痛、反跳痛和肌緊張。有些患者可出現急性膽囊炎、急性胰腺炎,腹瀉、嘔吐嚴重者可出現脫水酸中毒、電解質紊亂。X線腹部平片的輔助檢查可見腸管脹氣和(或)氣液平面穿孔,隔下氣體游離。危重病患者一旦發生胃腸功能障礙及胃腸功能衰竭,預示其病情加重或預后不良。近年來隨著危重病研究的發展,早期診斷成人危重癥胃腸功能衰竭的研究也不斷增加,其在危重病發展過程中的重要性日益受到重視,但仍缺乏較敏感的指標[3-5],大多待診斷明確時已錯過最佳治療時間。I-FABP僅存在于胃腸道黏膜,具有較好的器官特異性[6-7],當腸缺血早期僅有黏膜受累時,即可因細胞的通透性升高而使IFABP過早釋放入血。I-FABP在成熟小腸黏膜細胞內的分布呈梯度,在近端和中1/3空回腸中明顯超過遠端1/3空回腸,且絨毛處的含量高于陷窩[8]。小腸缺血時,腸黏膜對缺血狀態比較敏感,黏膜絨毛最先受累,因此腸缺血時I-FABP較早釋放入血。本研究通過病例對照研究的方法分析了I-FABP在成人危重癥胃腸功能衰竭早期患者血清中的濃度變化,結果三組患者血清I-FABP濃度不同,其中衰竭組最高,非衰竭組次之,對照組最低,提示在危重癥胃腸功能非衰竭期該指標即有明顯升高,且隨著程度加重該指標逐漸增加,進一步提示血清I-FABP可作為危重癥胃腸功能衰竭的早期預警指標,但在臨床的應用尚需大量臨床實驗證實。

[1]張淑文,王超.多器官功能障礙綜合征診斷標準與病情嚴重度評分系統的多中心臨床研究[J].中國危重病急救醫學,2004,16(6):328-332.

[2]Sonnino R,Ereso G,Areuni J,et al.Human intestinal fatty acid binding protein in peritoneal fluid is a marker of intestinal ischemia [J].Transplantation Proceedings,2000,32(6):1280.

[3]趙海東,田曉峰,郭健.腸型脂肪酸結合蛋白對腸缺血早期診斷的意義[J].中國普通外科雜志,2004,13(7):513-516.

[4]王凡,朱保權,徐丁.腸型脂肪酸結合蛋白在小兒危重癥胃腸功能衰竭早期診斷中的價值[J].中華兒科雜志,2007,45(9):712-713.

[5]潘莉雅,王新穎,黎介壽.脂肪酸結合蛋白在腸道疾病中的應用[J].腸外與腸內營養,2008,15(6):369-370.

[6]Elsers MM,Hermens WT,Glatz JF.Fatty acid-binding proteins as plasma markers of tissue injury[J].Clin Chim Acta,2005,352(1-2):15-35.

[7]Yost CC.Neonatal necrotizing enteroeolitis:diagnosis,management,and pathogenesis[J].Infus Nura,2005,28(2):130-134.

[8]Nemecz G,Hubbell T,Jefferson JR,et al.Interaction of fatty acids with recombinant rat intestinal and liver fatty acid-binding proteins[J].Arch Biochem Biophys,1991,286(1):300-309.