收入分配的市場調節與政府作為

李松齡,李麗純,2

(1.湖南大學 經濟與貿易學院,湖南 長沙 410079; 2.中共長沙市委黨校,湖南 長沙 410004)*

一、問題的提出

改革開放以來,我國堅持按勞分配和按生產要素分配相結合,雖然大幅提高了經濟效率,但收入差距卻越拉越大,并日益成為阻礙經濟社會發展的一大問題。對此,黨的十七屆五中全會作了專門研究,提出了“合理調整收入分配關系,努力提高居民收入在國民收入分配中的比重、勞動報酬在初次分配中的比重”[1]的政策主張。在社會主義市場經濟條件下,勞動報酬是在初次分配中實現的,而初次分配又是一種市場分配,從而勞動報酬是在市場分配中實現的。因此,討論合理調整收入分配關系,就有一個收入分配的市場調節和政府作為的問題需要研究。理論界一般認為:市場分配追求效率[2],傾向于拉大收入差距,因此難以發揮合理調整收入分配關系的作用[3];而只有依靠政府作為,才能有效提高勞動報酬在初次分配中的比重[4]。但筆者以為:市場分配只是在市場機制不完善、法律法規不健全或市場非均衡的條件下,才會導致收入差距拉大;隨著市場機制的不斷完善、法律法規的日益健全以及市場的逐步均衡,市場分配將會顯示出縮小收入差距的功能,從而實現對收入分配的調節。因此,在貫徹落實黨的十七屆五中全會關于合理調整收入分配關系的精神時,不能忽視甚至否定市場的作用,而應該把市場調節和政府作為有機地結合起來。

上述認識分歧的存在,深刻反映了對作為分配制度基礎的價值理論的創新性研究仍有待進一步深化。毫無疑問,馬克思主義勞動價值論是我們必須堅持的、科學的政治經濟學基礎理論,江澤民同志曾提出,在新的歷史條件下,必須深化對勞動和勞動價值論的理解,要用發展了的勞動價值論認識社會主義市場經濟建設中出現的新情況和新問題[5],當然也包括收入分配的調節問題。本文將首先從方法論視角闡釋馬克思主義勞動價值論的基本涵義,然后據此分析當前我國收入分配的市場調節和政府作為問題。

二、比較動態分析:勞動價值論的新視野

馬克思在繼承亞當·斯密、大衛·李嘉圖等理論科學成分的基礎上,用辯證法和歷史唯物論從根本上改造了勞動價值論,創立了馬克思主義勞動價值論,并以此為基礎創立了剩余價值理論,從而揭示了資本主義生產方式的特殊運動規律。恩格斯指出:“由于剩余價值的發現,這里就豁然開朗了,而先前無論是資產階級經濟學家或者社會主義批評家所做的一切都只是在黑暗中摸索”[6]。但是,馬克思在研究中運用的是比較靜態分析方法,未能把稀少性和動態性引入到勞動價值論中。因為他認為使用價值屬于商品學的范疇,沒必要對它作出更多、更深入的分析。實際上,使用價值與價值是對立統一的,隨著比較動態分析方法的形成和發展,以及對使用價值理論重要性的深入認識,我們不僅應該把使用價值理論納入政治經濟學的研究范疇,更重要的是要在研究中引入稀少性和動態性概念,從而把勞動價值理論研究動態化。

基于比較靜態分析方法,馬克思關于勞動價值理論的認識是科學的。人們贊譽他“創立了以剩余價值理論學說為核心的嶄新的無產階級政治經濟學體系,深刻地揭示了資本主義剝削本質及其產生、發展和滅亡的規律,論證了無產階級的偉大歷史使命,從而完成了政治經濟學偉大的革命”[7],但是,這并不意味著馬克思已經窮盡了政治經濟學的發展空間。筆者以為,結合中國特色社會主義建設實踐,我們完全可以尋找到發展馬克思主義政治經濟學的另一個重要途徑:那就是在充分肯定和繼承馬克思主義勞動價值論的理論核心的基礎上,結合但又不拘泥于比較靜態分析方法,將稀少性和動態性概念引入到勞動價值論中運用比較動態分析方法,詮釋馬克思主義政治經濟學體系。顯然,深化對勞動和勞動價值理論的認識,可以但不應局限于擴大創造價值的勞動的內涵,即將非生產性勞動也視為創造價值的勞動[8],而應該對馬克思未曾深入研究的使用價值理論進行深化認識,即用比較動態分析方法詮釋馬克思主義勞動價值論。

勞動價值論比較動態分析的關鍵是理解使用價值的兩重性[9]。所謂使用價值的兩重性,是指商品使用價值的有用性和稀少性,它與效用價值的兩重性特征類似。使用價值的有用性是指物的有用性,這是馬克思對使用價值所下的定義。使用價值的稀少性則是傳統使用價值定義和計量標準所不能演繹出來的價值特征。傳統價值理論中把使用價值視為商品體,并且使用價值是隨著商品體量的增加而成正比例增加的,兩個商品體的使用價值就是一個商品體使用價值的兩倍。實際上,依據馬克思的定義,使用價值作為物的有用性,只是商品體的屬性,離開商品體就不存在,但它并不等同于商品體。就像食物具有充饑的使用價值,但充饑并不等同于食物一樣。所以,使用價值是物的有用性,而不是商品體。既然使用價值是物的有用性,那么物的有用性就會隨著物的量的增加而邊際遞減。我們雖然不能像證明數學定理那樣對它作出證明,但是可以用不斷實證的方式對它作出論證,或者可以把它作為一種假設前提或公理。如果物的有用性是隨著物的量的增加而邊際遞減,那么使用價值就具有稀少性特征了。因為物越豐裕,它的邊際使用價值就越低;反之,它的邊際使用價值就越高。馬克思把物的有用性作為使用價值的定義,效用價值論者將物的有用性作為效用價值的特征,這是一個問題的兩個方面。顯然,勞動價值論者不能因為效用價值具有稀少性特征,就把稀少性特征拒之于使用價值的門外而不予以引用。

以上我們便通過對使用價值兩重性的分析,將經典的馬克思主義勞動價值論從比較靜態分析引申到比較動態分析,從而開辟了繼承并發展馬克思主義勞動價值論的新視野。這一新的研究方法既堅持了馬克思關于勞動是價值創造的唯一源泉的本意,又借鑒了西方經濟學效用價值論的合理成分,在一定程度上實現了勞動價值論和效用價值論的融合。接下來我們將基于勞動價值論的比較動態分析具體研究我國當前收入分配的市場調節和政府作為問題。

三、收入分配的市場調節

假定市場中只存在占有生產資料但不參與勞動的企業主和一無所有只靠出賣勞動力為生的勞動者,社會收入差距主要體現在企業主的高收入和勞動者的低收入。就企業主而言,他將參與兩類市場活動:一是在勞動力市場購買并使用勞動力;二是將商品生產出來后在商品市場進行銷售。以下我們將基于對馬克思主義勞動價值論的比較動態分析,闡述在市場機制完善和法律法規健全的條件下,上述兩個市場中市場分配是如何在提高效率的同時縮小收入分配差距的。

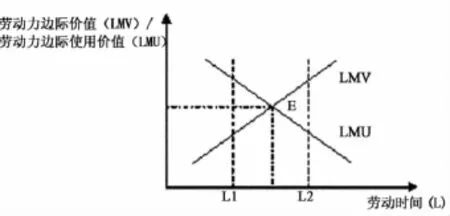

1.勞動力市場(見圖1)。在市場機制完善和法律法規健全的情況下,勞動者和企業主具有完全對等的市場談判權利。當勞動力供不應求時,由于勞動者占據談判主動權,所以對于一個確定的工資水平,勞動者傾向于提供更少的勞動時間(見圖1中的L1)。此時,勞動者將以勞動力邊際價值(LMV)為依據向企業主討價,確定勞動力市場的供給價格;企業主將以勞動力的使用所能創造的邊際價值,即勞動力邊際使用價值(LMU)為依據向勞動者還價,確定勞動力市場的需求價格。雙方討價還價的結果是:勞動力的實際交換價格高于供給價格,低于需求價格,勞動者能夠獲得生產者剩余,企業主也能夠獲得消費者剩余。于是,勞動者有積極性擴大勞動力的供給,企業主也有積極性擴大勞動力的需求。隨著勞動力供給和需求量的增加,勞動力價值邊際遞增,進而以勞動力邊際價值為依據的供給價格上升;同時,勞動力的使用價值邊際遞減,進而以勞動力邊際使用價值為依據的需求價格下降,最終使得勞動者和企業主討價還價的空間縮小。當勞動力市場供過于求時(見圖1中的L2),市場力量則會使得企業主和勞動者分別減少勞動力的需求和供給。當勞動力市場供求均衡時(見圖1中的E點),勞動力的實際交換價格等于供給價格和需求價格,生產者剩余和消費者剩余消失,沒有勞動剩余產品可供企業主占有(剝削也就不存在了)。總之,在勞動力市場由非均衡狀態向均衡狀態轉變的過程中,市場效率不斷得以提升,企業主獲得的消費者剩余(剝削)或勞動者損失的生產者剩余則不斷減少。這便是在市場機制完善、法律法規健全和勞動力市場均衡的條件下,市場分配提高效率同時又縮小收入差距的第一重意思。

圖1 勞動力市場均衡

2.商品市場。在市場機制完善和法律法規健全的情況下,企業主和消費者具有完全對等的市場談判權利。當商品市場供不應求時,依據馬克思主義政治經濟學基本原理,商品的價格高于價值,企業主獲得超額利潤[10]。正是由于這種超額利潤的存在,將驅使企業主進一步擴大生產,從而擴大對勞動力的需求。如果先前的勞動力市場是均衡的,那么此時企業主擴大生產將會導致新的勞動力市場供不應求,依據前面的分析,勞動者將再次獲得生產者剩余,企業主也將再次獲得消費者剩余,但在市場的作用下,最終將會實現生產者剩余和消費者剩余的同時消失。當商品市場供大于求時,則會引致出勞動力市場的供大于求,但同樣,在市場的作用下,最終將會實現生產者剩余和消費者剩余的同時消失。當商品市場供求均衡時,企業主則無法在商品市場獲得超額利潤。這便是在市場機制完善、法律法規健全和商品市場均衡的條件下,市場分配提高效率同時又縮小收入差距的第二重意思。

基于對勞動價值論的比較動態分析,我們發現,即使是在市場機制完善和法律法規健全的條件下,由于勞動力市場和商品市場的非均衡,也會使得企業主有機會占有勞動者的剩余價值和商品價格高出價值的超額利潤,從而導致企業主和勞動者的收入差距拉大。而現實情況是,我們的市場機制還不夠完善、法律法規還不夠健全、各類市場也經常處于非均衡狀態,因此,收入分配不公平的現象也就更有其必然性了。但是,造成這種收入分配不公平的真正根源并不在于市場經濟本身,而在于相關的制度缺陷和市場的非均衡。因為在優化的制度環境和均衡的市場狀態下,企業主不可能占有勞動者的剩余價值或商品價格高于價值的超額利潤,也就不會導致收入分配不公平的問題,也正是在這個意義上,我們決不能認為市場經濟促進效率是以犧牲公平為代價的。實際上,當市場由非均衡向均衡轉換的過程中,收入分配不公平的程度不是越來越大,而是越來越小。由此可見,收入分配的市場調節不僅可以提高效率,而且可以促進公平。

四、收入分配的政府作為

政府對收入分配的調節,一般通過遺產稅、所得稅等把高收入者的部分收入征收上來,再通過轉移支付補貼低收入者,也就是所謂的再分配。再分配被認為是調節收入差距、實現分配公平的工具。“再分配注重公平,加強政府對收入分配的調節職能,調節差距過大的收入”[11]這句話的意思:一是政府作為應該通過再分配的形式來實現,二是政府作為的目的是調節差距過大的收入,實現分配公平。不過在這里要特別強調的是:政府雖然可以在收入分配調節中有所作為,但切不可亂作為,只有切實針對初次分配中的不合法和不合理收入進行調節,再分配注重公平的作用才能真正發揮出來。

前面我們已經分析了市場對收入分配的調節作用,明確了企業主的收入來源有兩個:一是通過對勞動者的購買和使用,占有勞動者創造的部分剩余價值;二是通過對商品的生產和銷售,獲取價格高出價值的超額利潤。企業主正是通過這兩種收入渠道拉大了和勞動者的收入差距。但在本質上,導致兩者收入差距拉大的原因有三個:一是市場機制不完善,二是法律法規不健全,三是市場(包括勞動力和商品市場)非均衡。政府作為市場的補充對收入分配進行調節,必須針對拉大收入差距的三個本質原因對癥下藥,才有可能收到實效。

首先是針對市場機制不完善和法律法規不健全的問題,兩者實際上都屬于市場以外的因素,同時也是目前導致收入差距拉大的主要因素,政府必須發揮主導作用予以重點解決[12]。具體來講,一是要充分認識市場在調節收入分配中的重要作用和特殊地位,努力營造發展市場經濟的良好氛圍;二是要強化市場的統一性,運用政策和法律法規打破形成市場分割的行業壟斷和地區封鎖;三是要強化市場的競爭性,運用政策和法律法規促進商品和各種生產要素的自由流動和充分競爭,實現生產要素價格的市場化;四是要強化市場的有序性,完善行政執法、行業自律、輿論監督、群眾參與相結合的市場監管體系,維護和健全市場秩序;五是要完善宏觀調控體系,科學制定并實施宏觀經濟政策;六是要適應新的發展形勢,研究制定和完善各類經濟法律規章制度等。

其次是針對市場非均衡的問題,由于它屬于市場內部因素,所以政府在干預時務求謹慎,否則很容易導致政府的亂作為。實際上,基于對勞動價值理論的比較動態分析,勞動力市場非均衡所引起的收入差距較之商品市場非均衡所引起的收入差距是存在性質差異的,而這種性質上的差異也就決定了政府在這兩個市場的干預行為差異。以下我們分析勞動力市場和商品市場在非均衡狀態下政府應該分別采取的干預措施。

1.勞動力市場的非均衡。(1)勞動力供過于求時,由于勞動者處于不利的談判地位,所以對于一個確定的工資水平,勞動者傾向于提供更多的勞動時間(見圖1中的L2),勞資雙方討價還價的結果是:勞動力的實際交換價格高于需求價格,低于供給價格,勞動者未獲得生產者剩余,企業主也未獲得消費者剩余,因此也就不存在剝削,當然也就沒有調節過高收入的理由。此處的政策含義是:當勞動力市場供過于求時(經濟下行時),即使企業主付給工人的工資偏低,政府也不應該干預企業主的收入。因為此時的勞動力交換價格雖然沒有達到勞動者預期的邊際價值(即供給價格),但它同樣也沒有達到企業主預期的邊際使用價值(即需求價格),所以企業主的收入既合理又合法。對于此類市場非均衡狀況,只要給予一定的調整時間,即可由市場本身的力量實現均衡,如果政府冒然干預,則可能適得其反。(2)勞動力供不應求時,前面已經做過分析(見圖1中的L1),此時勞動者獲得生產者剩余,企業主獲得消費者剩余,由于此時企業主存在剝削,其收入雖合法但不合理,所以有必要對其過高收入進行調節。此處的政策含義是:當勞動力市場供不應求時(經濟上行時),即使企業主付給工人的工資偏高,政府仍然應該干預企業主的收入。政府應通過所得稅等手段將企業主在勞動力交換中獲得的部分消費者剩余征收上來,再通過轉移支付補貼勞動者。另外需要指出的是,如果企業主是通過延長勞動時間或增加勞動強度來占有勞動者的剩余價值,則屬于非法收入,政府應通過相關法律法規來予以約束。

2.商品市場的非均衡。(1)商品供不應求時,企業主獲得價格高出價值的超額利潤,是既合法又合理的收入,政府不該冒然調節。受超額利潤驅使,企業主追加資本投入,擴大生產規模,增加勞動力的購買數量,從而引起勞動力市場的供不應求(或緩解供大于求),那么依據前面對勞動力市場的非均衡分析,政府此時可視情況分別采取合適的手段進行收入分配調節。此處的政策含義是:當商品市場供不應求時(經濟上行時),企業主通過追加資本投入擴大生產規模,將獲得來自商品交換和勞動力交換兩個方面的收入,盡管其收入水平可能很高,政府也不宜過度調節,因為其中有一部分收入對企業主來說是既合理又合法的。如果調節過度,則有可能抑制企業主的擴大生產行為,造成商品的長期短缺,最終影響社會整體的福利水平。(2)商品供大于求時,企業主將承擔價格低于價值的利潤損失,對此政府雖然沒有義務進行“逆調節”(即補貼企業主),但考慮到企業主接下來很可能會壓縮生產規模,減少勞動力需求量,從而造成勞動力市場的供大于求(或緩解供不應求),企業主在勞動力市場所獲得的消費者剩余也將隨之降低,對此,政府則有必要適當減輕對企業主的收入調節。此處的政策含義是:當商品供過于求時(經濟下行時),政府為幫助企業盡快完成生產轉型走出困境,進而減輕勞動者的失業壓力,可考慮對企業主適當減稅,降低對企業主的收入調節力度,從長期來看,此舉實際上是有助于縮小社會收入差距的。

五、結 論

從我國的現實情況來看,勞動者收入之所以長期普遍偏低,固然有其自身素質不高、勞動力使用價值較低等多種原因,但長期以來勞動力市場機制的不完善、法律法規普遍不利于勞動者以及勞動力供過于求的非均衡狀態才是問題的根本所在。因此,只有不斷地完善市場機制、健全法律法規和促進市場均衡才是實現收入分配公平的根本出路。政府運用再分配手段雖然可在一定時期內一定程度上縮小收入差距,但終究只是治標之策,而非治本之道。因為只要市場機制仍然不夠完善、法律法規仍然不夠健全、市場非均衡仍然客觀存在,那么業已縮小的收入差距隨時都有可能被再次拉大。總之,要從根本上改變收入分配不公平現象,政府的著力點就不僅僅只是運用再分配手段調節收入分配,而應該更加致力從市場內、外兩個方面入手,不斷地優化市場經濟環境,促進各類市場均衡。

[1]中共中央.中國共產黨第十七屆中央委員會第五次全體會議公報[M].北京:人民出版社,2010:5.

[2]李雄,余向農.強化市場分配機制下的個人收入差距[J].經濟研究,1986,(11):57-61.

[3]彭志強.依靠初次分配難以解決中國市場經濟條件下收入差距過大問題[J].經濟研究導刊,2008,(13):9-11.

[4]曾國安.論市場經濟中政府調節居民收入差距的必要性[J].經濟評論,2000,(2):16-21.

[5]江澤民.江澤民文選(第3卷)[M].北京:人民出版社,2006:282-283.

[6]恩格斯.馬克思恩格斯選集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995:776.

[7]陳孟熙,郭建青.經濟學說史教程[M].北京:中國人民大學出版社,1992:357-358.

[8]譚華轍.有關生產勞動與非生產勞動的幾個問題[J].中國社會科學,1996,(3):15-27.

[9]李松齡,岳文煥.收入差距擴大的市場原因及理論注釋[J].財經理論與實踐,2010,(3):8-11.

[10]李松齡,李素文.市場、所有制與分配和諧[J].山東社會科學,2010,(8):80-85.

[11]程恩富.現代政治經濟學[M].上海:上海財經大學出版社,2006:112-113.

[12]江澤民.全面建設小康社會,開創中國特色社會主義事業新局面[M].北京:人民出版社,2002:28.

[13]程恩富,胡靖春,侯和宏.論政府在功能收入分配和規模收入分配中的作用[J].馬克思主義研究,2011,(6):51-61.