外資企業(yè)生產(chǎn)率與東道國經(jīng)濟增長可持續(xù)性研究

楊 勇

(重慶三峽學(xué)院 經(jīng)濟與管理學(xué)院,重慶 404100)

一、引 言

金融危機導(dǎo)致全國2010年2 500萬農(nóng)民工失業(yè),而緊接其后卻是“用工荒”,學(xué)者們對于短時間內(nèi)出現(xiàn)“失業(yè)”到“缺工”的逆轉(zhuǎn)見仁見智,莫衷一是[1]。眾所周知的是,1999年以來60%的世界貿(mào)易量和FDI總量的70%都是由小部分的工業(yè)國家所主導(dǎo)的[2],因此,本文試圖從FDI在東道國的組織方式如何決定中國可持續(xù)發(fā)展能力方面來解釋這一問題。從收集的文獻來看,研究結(jié)果還存有明顯分歧。例如,針對既有文獻僅關(guān)注FDI是惡化還是改善東道國“貿(mào)易價格條件”的片面性,楊勇曾試圖在古典經(jīng)濟學(xué)理論的基礎(chǔ)上整合新古典經(jīng)濟理論的分析框架來解釋FDI、發(fā)展模式與東道國TFP變化動態(tài)之間的聯(lián)系[3]。其實,“貿(mào)易條件”并不能全面反映一國貿(mào)易利益的實際變動[4],其原因是忽略了外資企業(yè)本身的生產(chǎn)率對外資企業(yè)組織形式(出口或FDI)的決定作用。例如,Helpman等提出,假如是為了節(jié)約貿(mào)易成本,較高生產(chǎn)率的外資企業(yè)就會以直接投資的形式進入海外市場[5],Head和Ries還發(fā)現(xiàn),假如是為了獲取生產(chǎn)成本優(yōu)勢,較高生產(chǎn)率的外資企業(yè)是否采用直接投資形式進入海外市場則是不確定的[6]。而劉渝林使用“福利條件”代替“貿(mào)易條件”作為東道國經(jīng)濟增長可持續(xù)性的衡量標準,在委托—代理框架中建立了一個防范“貧困化增長”的FDI甄別模型,后來她又將外商直接投資效應(yīng)分為數(shù)量效應(yīng)和質(zhì)量效應(yīng)[7]。就東道國引資動機、外資性質(zhì)與東道國技術(shù)創(chuàng)新關(guān)系進行研究的還有成力為和楊勇等[8][9]。總的看來,現(xiàn)有研究還沒有能夠很好地解釋引致的數(shù)量型FDI或質(zhì)量型FDI的本質(zhì)原因,從而對進一步研究FDI影響東道國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能力的機制留下了空間。

本文從外資進入海外市場的方式及FDI區(qū)位選擇動機出發(fā),采用“經(jīng)濟可持續(xù)能力”作為衡量東道國貿(mào)易利益的標準,在新古典框架中建立外資企業(yè)生產(chǎn)率、進入方式與東道國經(jīng)濟可持續(xù)性之間的關(guān)系模型;通過構(gòu)建我國東中西及東北部四大區(qū)域的綜合可持續(xù)性發(fā)展能力指數(shù)檢驗?zāi)P徒Y(jié)論。

本文假定,中國是一個非常開放的經(jīng)濟系統(tǒng),國際貿(mào)易活動不考慮關(guān)稅成本,將決定外資進入方式的主要變量區(qū)分為以運輸成本為主的貿(mào)易成本和以資源、勞動力價格為主的生產(chǎn)成本。在國內(nèi)勞動力自由流動的前提下,外資主要為降低生產(chǎn)成本進入東部沿海地區(qū),而隨著外資由數(shù)量型轉(zhuǎn)向質(zhì)量型時,東部沿海地區(qū)的吸引力將會降低,因此,該地區(qū)由于數(shù)量型外資的集聚而弱化其可持續(xù)發(fā)展能力;反之,進入內(nèi)陸地區(qū)的外資主要是為了獲取貿(mào)易成本優(yōu)勢,反而質(zhì)量型外資會在內(nèi)部地區(qū)集聚,進而提高其可持續(xù)發(fā)展能力。在工業(yè)化國家生產(chǎn)率不斷提高的情形下,內(nèi)陸地區(qū)會因為外資活動而大幅度促進生產(chǎn)率提升,沿海地區(qū)生產(chǎn)率的上升空間則會進一步放緩。本文與一些早期文獻的結(jié)論基本相同,即在不完全競爭市場中的自由貿(mào)易可能會降低東道國可持續(xù)發(fā)展能力[10-11],但本文不僅建立了更為完整的分析框架,而且得到了發(fā)生弱化作用的條件。

二、模型推導(dǎo)

事件假定:一個母國和一個東道國兩個國家,其中,位于母國的企業(yè)在出口和FDI兩種生產(chǎn)組織形式之間選擇,并以此與東道國發(fā)生經(jīng)濟聯(lián)系。前者在母國生產(chǎn)并將產(chǎn)品賣到東道國,后者在東道國生產(chǎn)并在東道國出售產(chǎn)品,但因此會耗費固定的沉沒成本F。并假定兩種生產(chǎn)組織均僅需唯一的、不可以在國際流動的生產(chǎn)要素L。最后,假定規(guī)模報酬不變。設(shè)λ為生產(chǎn)率指數(shù),生產(chǎn)單位產(chǎn)品需要1/λ個單位的L。兩個國家的勞動力市場假定為完全競爭,母國的工資率為w。最后,按照Head和Ries的做法,將東道國商品需求方程簡化為:

其中,q為需求量,p是價格。以上假設(shè)有一個自然的推論:縱然將我們研究的對象無限復(fù)制n倍也不會改變模型的結(jié)論。

1.情形Ⅰ:FDI為獲取貿(mào)易成本優(yōu)勢

隱含假定是,兩國的工資率都為w,出口單位產(chǎn)品要承擔(dān)t的貿(mào)易成本,F(xiàn)DI則不會有此成本支出。假如貿(mào)易成本主要是關(guān)稅,母國企業(yè)采取出口形式則會因為關(guān)稅收入而增加?xùn)|道國福利;但假如主要是運輸成本,母國企業(yè)采取何種方式生產(chǎn)也不會因為關(guān)稅收入方面影響到東道國福利。因此,我們將分別討論這兩種情況下的東道國福利的總效應(yīng)。

貿(mào)易成本主要由運輸成本構(gòu)成的時候,假如母國企業(yè)選擇出口,最大化條件為:

因此,該企業(yè)的最優(yōu)產(chǎn)出為qx=(a-w/λt)/2,相應(yīng)利潤為 πx=(a-w/λ-t)2/4。

假如母國企業(yè)選擇FDI,最大化條件則為:

其均衡的產(chǎn)出和利潤分別為 qf=(a-w/λ)/2 和 πf=(a-w/λ)2/4-F。因此,母國企業(yè)要實施FDI必須滿足以下條件:

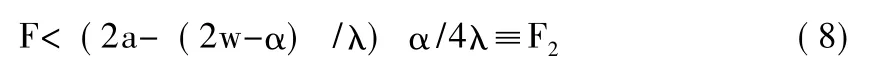

πf=(a-w/λ)2/4-F>πx=(a-w/λ-t)2/4,也就是

命題1:母國企業(yè)的生產(chǎn)率與FDI激勵正相關(guān) (證明略)。

顯然,假如貿(mào)易成本主要是運輸成本,更高生產(chǎn)率的外資企業(yè)由出口轉(zhuǎn)為FDI組織生產(chǎn),東道國消費者剩余會相應(yīng)的更高,從而提高東道國總體福利水平。但是,當(dāng)貿(mào)易成本主要由外生的關(guān)稅率所決定的時候,結(jié)果則會發(fā)生變化。因為當(dāng)更高生產(chǎn)率的母國企業(yè)轉(zhuǎn)為FDI企業(yè)之后,東道國得到的將會是更低的關(guān)稅收入,從而對東道國福利水平產(chǎn)生負面影響。例如,假定母國企業(yè)的生產(chǎn)率從λ1上升到λ2,并使該企業(yè)由出口轉(zhuǎn)向FDI組織生產(chǎn),東道國相應(yīng)的福利水平分別為(a-w/λ1-t)2/8+ (a - w/λ1- t)t/2 和(a-w/λ2)2/8。因此,只有(a-w/λ1-t)2/8+(aw/λ1-t)t/2<(a-w/λ2)2/8 時,母國企業(yè)的 FDI才會提高東道國的福利水平。即滿足式 (5)的條件:

命題2:假如母國企業(yè)FDI是為了獲取貿(mào)易成本優(yōu)勢,(1)假如貿(mào)易成本主要由運輸成本等組成,東道國福利與母國企業(yè)的生產(chǎn)率會同方向變動;(2)假如貿(mào)易成本主要是由關(guān)稅率構(gòu)成,東道國福利與母國企業(yè)生產(chǎn)率一般會反向變化,除非滿足 (5)式。

2.情形Ⅱ:FDI為獲取生產(chǎn)成本優(yōu)勢

生產(chǎn)成本優(yōu)勢主要是由較低的要素成本所構(gòu)成,包括工資率和資源價格等。假定貿(mào)易成本為t=0,但工資率卻有差別,母國的工資率為w,而東道國的工資率則為 (w-α),其中,α∈(0,w]。

母國企業(yè)采用出口形式時的最大化條件是:

因此,最優(yōu)產(chǎn)出水平和利潤分別是qx=(a-w/λ)/2,πx=(a-w/λ)2/4。相反,假如采用FDI,其相應(yīng)的最大化條件為:

其最優(yōu)化產(chǎn)出和利潤分別是qf=(a-(wα)/λ)/2,πf=(a- (w-α)/λ)2/4-F。顯然,母國企業(yè)要進行FDI,除非滿足πf>πx,即:

命題3:如果母國企業(yè)生產(chǎn)率滿足λ<λ*=(w-α/2)/a,母國企業(yè)的生產(chǎn)率與FDI激勵正相關(guān),否則,就呈負相關(guān) (證明略)。

從上面的討論中可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)外資企業(yè)出于獲取生產(chǎn)成本優(yōu)勢而進行FDI的話,只會在一個有限制的生產(chǎn)率水平之內(nèi)才會出現(xiàn)FDI激勵與其生產(chǎn)率正向變化的規(guī)律,當(dāng)生產(chǎn)率水平超過了這一閾值,外資企業(yè)FDI的激勵就會下降。這樣一種生產(chǎn)率與FDI激勵強度之間的規(guī)律必然帶來不同的東道國福利效應(yīng)。

假如母國企業(yè)的生產(chǎn)率由λ1上升到λ2,其間越過了生產(chǎn)率閾值 λ*,即有 λ1<λ*<λ2,因此,母國企業(yè)將會從FDI轉(zhuǎn)為出口來組織生產(chǎn)。顯然,F(xiàn)DI時和出口時東道國的整體福利分別為各自狀態(tài)下的生產(chǎn)者剩余,即 和2()。顯然,東道國在母國企業(yè)采用出口組織生產(chǎn)時所獲得的福利要明顯小于母國以FDI組織生產(chǎn)時的福利水平。

命題4:假設(shè)母國企業(yè)為獲取生產(chǎn)成本優(yōu)勢而實施FDI,當(dāng)生產(chǎn)率λ>λ*時,由于母國企業(yè)會更加傾向于以出口組織生產(chǎn),進而會降低東道國的整體福利,但是,當(dāng)λ<λ*時,由于母國企業(yè)更加傾向于以FDI組織生產(chǎn),因此會提高東道國的整體福利水平。

三、理論模型的實證檢驗

1.實證假設(shè)及依據(jù)

假設(shè)1:假定關(guān)稅負擔(dān)不是外資在選擇對中國出口或FDI時的決定因素之一。

依據(jù):依據(jù)UNCTAD Handbook of statistics(2009)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)[12],就HS系統(tǒng)六位數(shù)產(chǎn)業(yè)分類水平的簡單平均的實際進口稅率來看,從1992年我國全面開始引進外資以來,平均實際進口關(guān)稅率也一直處于快速下降的階段。特別是,中國的平均實際進口稅率與世界同期平均實際進口稅率相比,自2002年以來一直低于世界平均水平,特別是2003、2004和2005三年更是低達近20%①具體的產(chǎn)品類別不包括農(nóng)產(chǎn)品和燃料等,按照以下六類產(chǎn)品的平均實際進口關(guān)稅率再進行簡單平均得到最終的平均實際進口關(guān)稅率:SITC(Re 3):5+6+7+8+27+28;SITC(Rev.3):27+28+68:SITC(Rev.3):5+6+7+8 less 68;SITC(Rev.3):5;SITC(Rev.3):7;SITC(Rev.3):6+8 less 68。

假設(shè)2:開放條件下東部地區(qū)存在“產(chǎn)業(yè)鎖定”效應(yīng)。

依據(jù):命題3和命題4。

假設(shè)3:開放條件下西部地區(qū)“高技術(shù)聚集效應(yīng)”逐步顯現(xiàn)。

依據(jù):命題1和命題2。

2.經(jīng)濟增長的可持續(xù)能力及測算

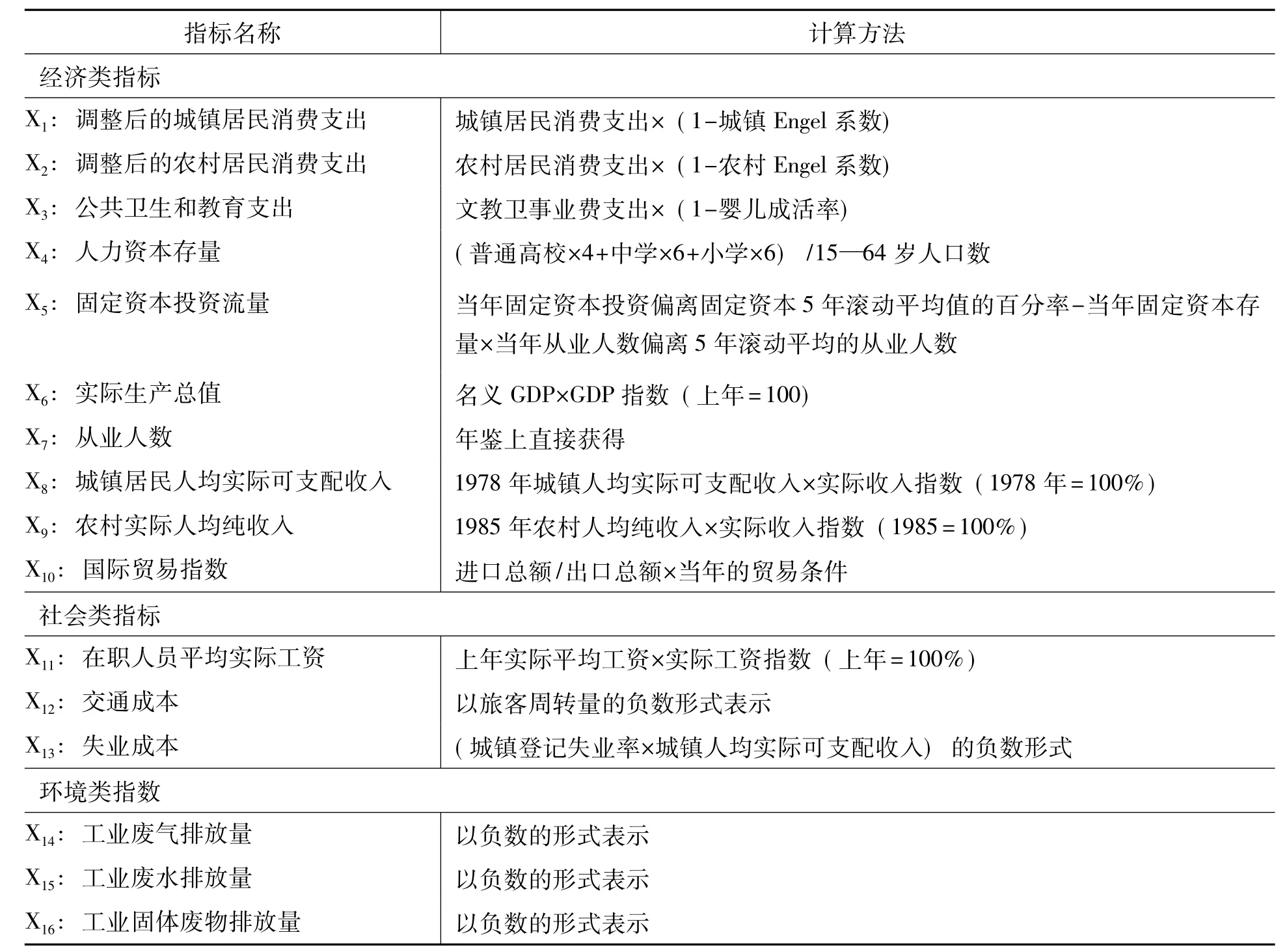

全面評價社會福利水平及經(jīng)濟增長的可持續(xù)發(fā)展能力及其變化這一抽象指標并沒有統(tǒng)一標準。FDI對東道國福利和可持續(xù)發(fā)展能力的影響主要是通過生產(chǎn)和消費兩個渠道。對于前者,主要表現(xiàn)為影響東道國產(chǎn)出水平的直接效應(yīng)和通過影響東道國生產(chǎn)要素配置方式及結(jié)構(gòu),從而對東道國經(jīng)濟所產(chǎn)生的間接效應(yīng)這兩個方面。而對后者,主要是通過改變東道國的居民收入水平、消費結(jié)構(gòu)、國際貿(mào)易條件和環(huán)境,間接影響東道國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展能力。將可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù) 記為w,具體測算指標見表1所示。

表1 可持續(xù)增長能力指數(shù)測算的成分及其方法描述

所有數(shù)據(jù)來源于《新中國六十年統(tǒng)計資料匯編》、相關(guān)年份的《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》及相關(guān)省市有關(guān)年份的《統(tǒng)計年鑒》。為避免指標之間信息重疊所產(chǎn)生的估計誤差,本文采用基于主成分分析的因子分析方法對可持續(xù)發(fā)展能力w進行評價。因子分析方法有兩個核心問題,即如何構(gòu)建因子變量和如何對因子變量進行命名解釋。因此,在具體測算的時候,筆者遵循以下三個步驟:

首先,對指標變量進行相關(guān)性分析,以確定是否適合進一步的因子分析過程。最簡單的方法就是計算變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣。如果相關(guān)系數(shù)矩陣在進行統(tǒng)計檢驗中,大部分相關(guān)系數(shù)都小于0.3,并且未通過統(tǒng)計檢驗,那么這些變量就不適合于進行因子分析。本文數(shù)據(jù)通過了KMO相關(guān)性檢驗。

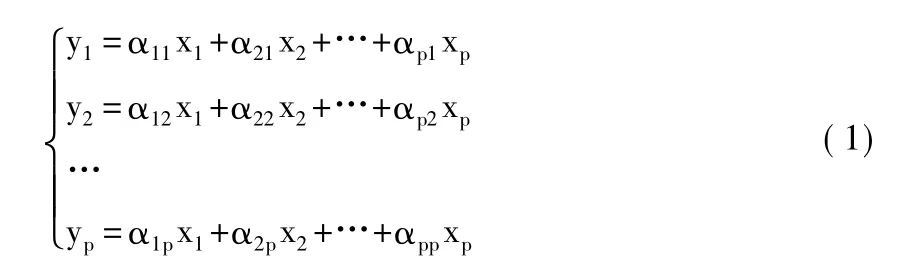

其次,構(gòu)建因子變量。本文采用基于主成分模型的主成分分析方法,即將原有p個相關(guān)變量xi做線性變換,轉(zhuǎn)換為另外一組不相關(guān)變量yi,即有:

其中,yi就是構(gòu)建的主成分,一般選取特征值大于1的主成分作為公因子變量。由于原始數(shù)據(jù)存有不同量綱,需要對之進行標準化,其計算公式為:

其中, 是第j個變量的均值,Sj則是其標準差。接下來利用SPSS16.0專業(yè)軟件對標準化后的指標計算其協(xié)方差矩陣R、矩陣R的特征值、各指標的方差貢獻率和累計方差貢獻率。

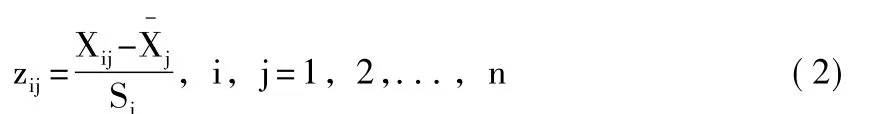

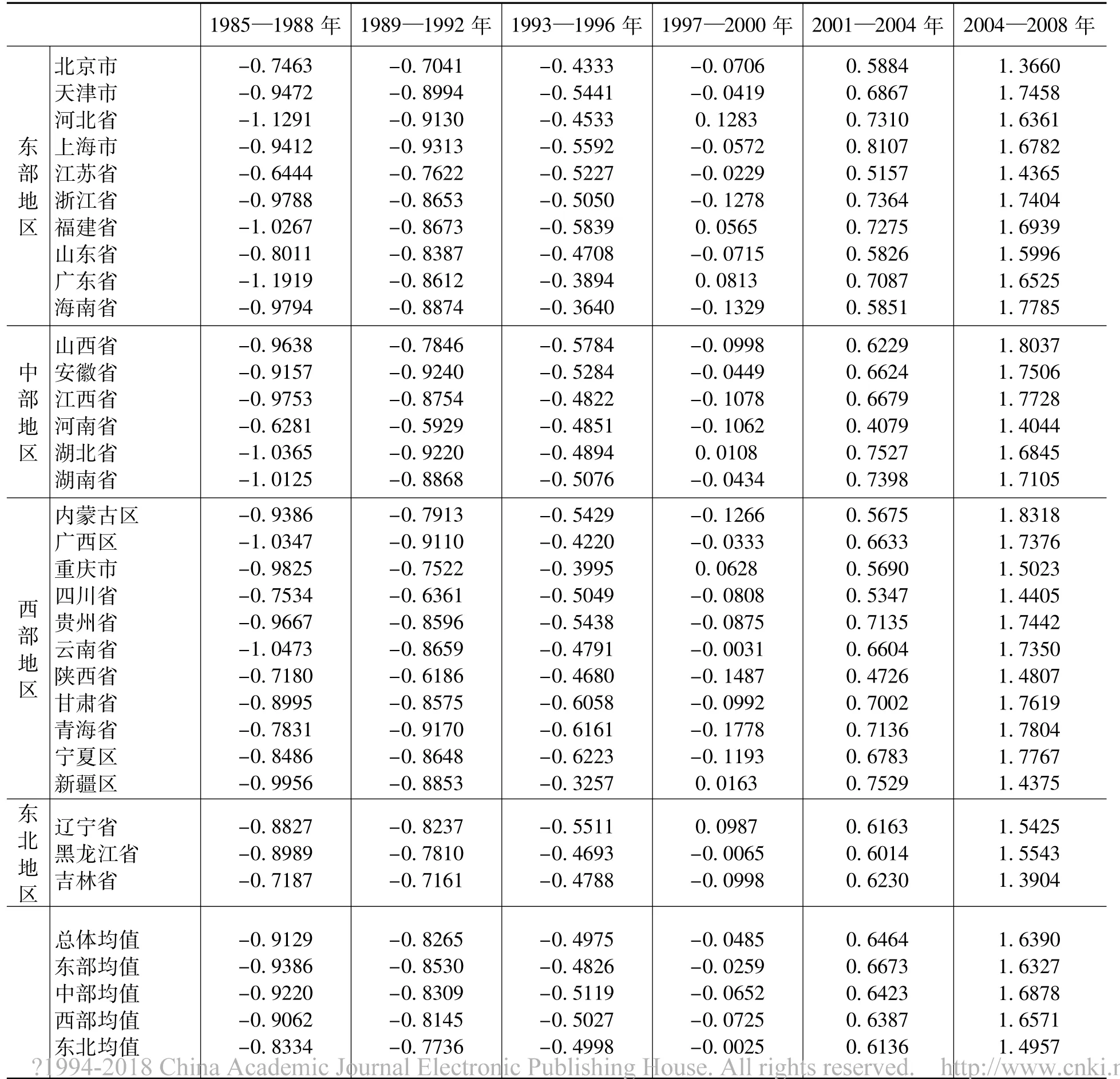

最后,計算利用回歸方法得出所選取的公因子得分。再利用各公因子的方差貢獻率占所有公因子總方差貢獻率真的比例作為權(quán)重進行加權(quán)求和,得到30個省市歷年的可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù)w(如表2所示)。

從總體均值來看,中國可持續(xù)發(fā)展能力從1985年以來呈現(xiàn)明顯上升趨勢,標準分布值顯示,從 1985—1988年的-0.9129上升到了2005—2008年的1.6390。但違背我們的常規(guī)思維所設(shè)定的是,最初1985—1988年的均值顯示,優(yōu)勢最強的順序為東北地區(qū)、西部地區(qū)、中部地區(qū)和東部地區(qū)。這種優(yōu)劣勢的區(qū)域分布直到2005—2008年也沒有發(fā)生根本變化,由強到弱分別為中部地區(qū)、西部地區(qū)、東部地區(qū)和東北地區(qū)。除了東北地區(qū)的三個省以外,這一變化態(tài)勢明顯呈現(xiàn)內(nèi)陸地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展能力不斷提高,而沿海地區(qū)的這一能力卻不斷弱化的趨勢。而這一此消彼長的變化過程無疑是與中國對外開放由沿海向內(nèi)陸地區(qū)迅速延伸的過程相伴隨的。而且,對外開放全方位和全區(qū)域迅速深化過程中,表現(xiàn)出的可持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域分化現(xiàn)象明顯自2000年開始。而從中國90年代大規(guī)模引進FDI以來,1998年達到一個拐點,而這之后,不同區(qū)域?qū)嶋H利用外資的結(jié)構(gòu)和數(shù)量也明顯表現(xiàn)出異質(zhì)性波動的規(guī)律。而這些我們觀察到的現(xiàn)象能否利用本文建立的理論模型來解釋呢?接下來,我們就來實證檢驗這種設(shè)定的理論聯(lián)系。

表2 各省市1985—2008年中六個時段的平均可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù)

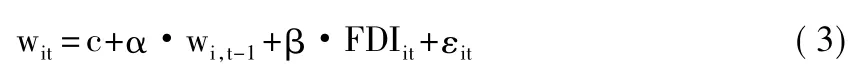

3.建立計量模型

本文基于省際面板數(shù)據(jù)對FDI占當(dāng)年實際GDP的比例與綜合可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù)之間的關(guān)系進行分析。假定可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù)是上期該指數(shù)、FDI占GDP比例與隨機因素共同影響的結(jié)果。因此,建立如下計量模型:

其中,w是可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù),下標i和t分別是省別及時間。FDI為當(dāng)年FDI占GDP的比率。ε是隨機誤差項。我們采用30個省份的1985—2008年的數(shù)據(jù)進行分析。所有數(shù)據(jù)均轉(zhuǎn)化為以1985年為基的可比數(shù)據(jù)序列。

(1)單位根檢驗

對于面板數(shù)據(jù)建立以下AR(1)過程:

其中,i=1,2,…,N,t=1,2,…,Ti。N表示總截面數(shù),Ti表示第i個截面的時期數(shù),X表示模型中外生變量向量,包括了固定效應(yīng)或時間趨勢,εit服從IID分布。如果 ρi<1,則說明序列是平穩(wěn)的,如果 ρi=1,則說明序列含有單位根過程[13]。

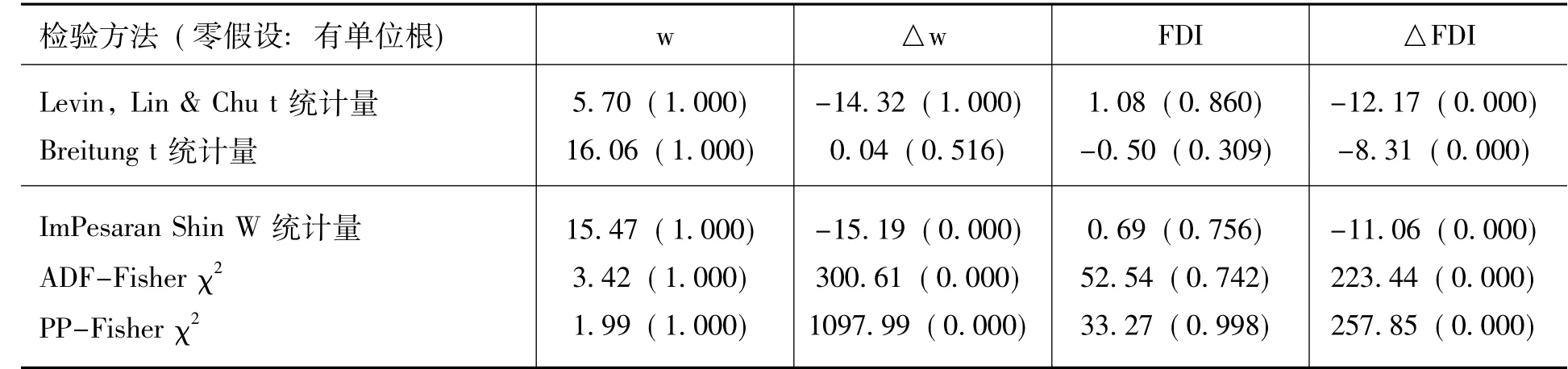

根據(jù)截面數(shù)據(jù)是否含有相同單位根過程,可以將單位根檢驗方法分為同質(zhì)單位根檢驗和異質(zhì)單位根檢驗兩類。前者又有LLC、Breitung和Hadri三種具體的方法;后者也有IPS、Fisher-ADF及Fisher-PP三種方法。雖然上述幾種方法各有利弊,為使檢驗更加可信,我們同時運用LLC、Breitung、IPS、Fisher-ADF 及 Fisher-PP四種方法對使用的面板數(shù)據(jù)進行單位根檢驗。具體檢驗結(jié)果報告在表3中。

表3 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗

檢驗結(jié)果可以知道,F(xiàn)DI序列無論在哪一種工具下都是一階單整的。但是對于W序列,卻在五種檢驗方法之間出現(xiàn)了差異。LLC和Breitung的檢驗結(jié)果沒有標明其一階單整的性質(zhì),而IPS、ADF和PP-Fisher則一致性的表明了W面板序列的一階單整性質(zhì)。有此,我們認為,W和FDI兩個面板數(shù)據(jù)序列均是一階單整的,它們之間的回歸關(guān)系要依賴于協(xié)整檢驗才能可信。

(2)協(xié)整檢驗

至于面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗,一種是基于回歸殘差的檢驗理論,有Pedroni、Kao兩種具體的方法,還有一類是基于最大似然比的理論,主要是Johansen-Fisher聯(lián)合檢驗方法。Pedroni(1999)在E-G兩步法回歸殘差的基礎(chǔ)上,針對異質(zhì)性面板數(shù)據(jù),提出了四個組內(nèi)和三個組間協(xié)整統(tǒng)計量。分別使用的是Philips和Perron兩種非參數(shù)修正檢驗技術(shù)及ADF參數(shù)檢驗技術(shù)。它們的原假設(shè)均是無協(xié)整關(guān)系。Kao檢驗則是針對同質(zhì)面板數(shù)據(jù)的,比較常用的是基于所有回歸元嚴格外生的假定,得到協(xié)整系數(shù)后構(gòu)建相應(yīng)的t統(tǒng)計量,該統(tǒng)計量在原假設(shè)下服從正態(tài)分布。而Fisher則進一步將截面時間序列單位根檢驗結(jié)果加總至面板數(shù)據(jù)層面,并將之應(yīng)用到異質(zhì)性面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗。及令pi是耽擱截面Johansen協(xié)整檢驗的p值,假如不存在協(xié)整關(guān)系時,統(tǒng)計量為p=-2(2N),其中,N是截面的個數(shù)。

為穩(wěn)妥起見,根據(jù)不同檢驗理論的適應(yīng)性特點,我們選取Johansen聯(lián)合檢驗和Kao檢驗兩種方法對本文涉及的面板數(shù)據(jù)進行協(xié)整檢驗。結(jié)果報告在表4中。通過表4發(fā)現(xiàn),兩種檢驗方法均得到了W和FDI這二者之間的協(xié)整關(guān)系,并且在1%的水平上顯著。因此,我們拒絕了無協(xié)整關(guān)系的零假設(shè)。并因此可以據(jù)此回歸此二者之間的協(xié)整關(guān)系。

表4 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗

(3)協(xié)整關(guān)系估計

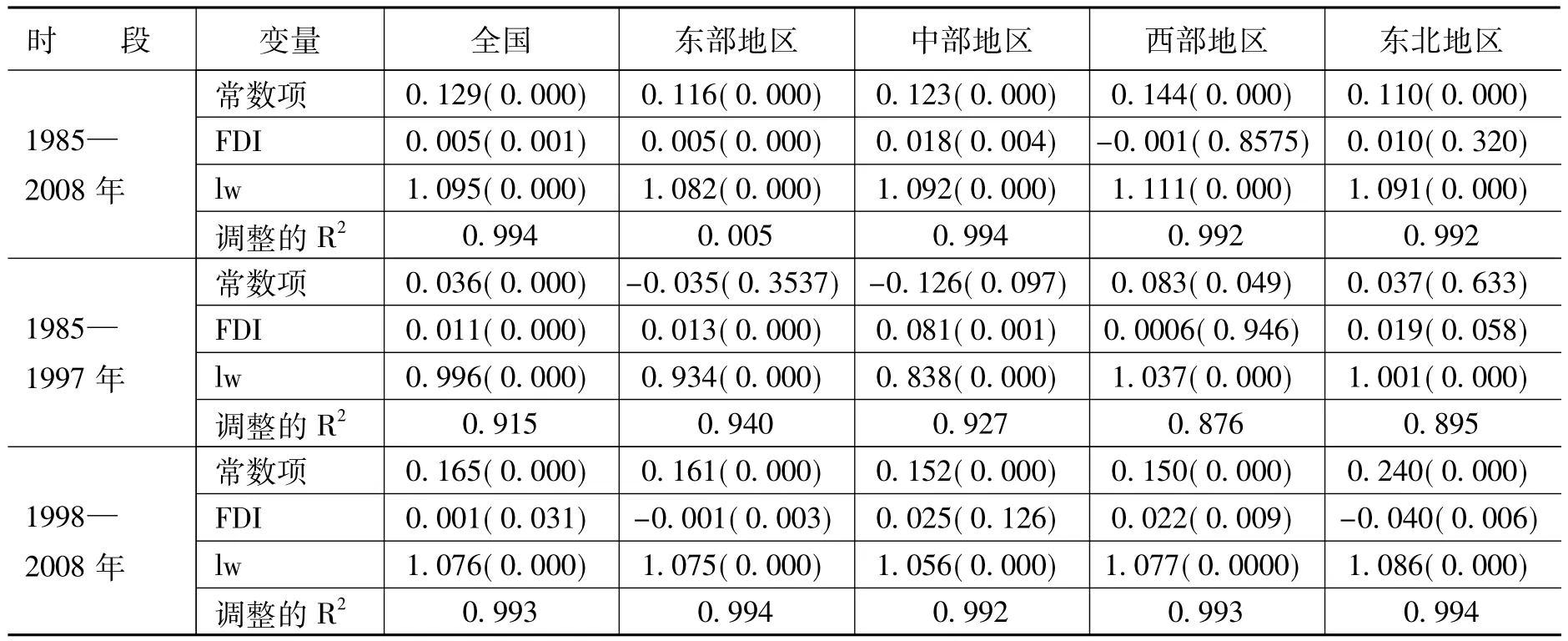

根據(jù)中國引進FDI的時間變化態(tài)勢,以1998作為研究時段的分界點,借以表現(xiàn)不同階段引進的FDI對中國經(jīng)濟增長的可持續(xù)能力的影響;同時,為印證本文理論模型的推導(dǎo)結(jié)論,同時又將中國區(qū)分為東部、中部、西部和東北三個區(qū)域,在不同時段上研究FDI對這三個區(qū)域經(jīng)濟增長可持續(xù)能力的影響。表5是針對這二者的分時段、分區(qū)域的完全修正的最小二乘法(FMOLS)協(xié)整關(guān)系的估計結(jié)果。

所有方程的擬合度都非常好,調(diào)整后的R2值一般都高于99%。從全國層面來看,所有系數(shù)都在1%的水平上顯著,但與劉渝林和曹華(2007)計算的結(jié)果略有差異。FDI對東道國經(jīng)濟增長的可持續(xù)能力的影響力度來看,雖然從1985—2008年全時段以及1985—1997年的引資前期與他們的計算得出的趨勢一致,即引資前期,F(xiàn)DI具有顯著正面的影響,而引資后期這種正面影響顯著弱化。不同的是,本文的系數(shù)比他們的要低得多,而且,1998—2008年引資后期的FDI對中國經(jīng)濟增長可持續(xù)能力的影響雖然極端小,但也顯著為正。因此,還沒有得到1998年以后得FDI屬于“福利惡化型”的結(jié)論,縱然這種惡化趨勢很明顯。

表5 面板數(shù)據(jù)的時空協(xié)整關(guān)系估計

另外,我們也證明了可持續(xù)發(fā)展能力指數(shù)滯后一期的影響也非常顯著。這不僅證明了模型設(shè)定的合理性,還說明了可持續(xù)發(fā)展能力的“棘輪效應(yīng)”。但我們的結(jié)果要比劉渝林等 (2007)的結(jié)果明顯大得多,這可能是數(shù)據(jù)采集的時間長短不一致所引起的。

實際上,東部沿海省市引進FDI所導(dǎo)致的可持續(xù)發(fā)展能力的變化趨勢完全與全國的趨勢一致,而且,影響力度也相差無幾。1998—2008年FDI的影響方面變?yōu)樨撝怠?磥恚現(xiàn)DI的方面影響完全來自于東部地區(qū)和東北地區(qū)FDI的負面貢獻。

中部地區(qū)FDI的正面效應(yīng)雖然也像東部省市一樣呈現(xiàn)不斷弱化的趨勢,如從顯著的0.081下降為不顯著的0.025,但效應(yīng)值卻要比相應(yīng)時期的東部省市大得多。而西部地區(qū)的FDI雖然在全時段內(nèi)依然呈現(xiàn)負面效應(yīng),但已經(jīng)從不顯著的引資前期的0.0006上升到了顯著的0.022,略比中部地區(qū)低。而東北沿邊地區(qū)也與東部沿海地區(qū)具有幾乎一致的變化規(guī)律,F(xiàn)DI效應(yīng)由前期的正效應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楹笃陲@著的負面效應(yīng)。

因此,分時空的協(xié)整檢驗結(jié)果給予我們的整體印象就是:隨著對外開放和引進外資的深化,沿海沿邊地區(qū)的FDI對其可持續(xù)發(fā)展能力的影響由強變?nèi)酰踔赁D(zhuǎn)化為負面效應(yīng);與之相反的是,內(nèi)陸地區(qū)省市卻由弱變強,越來越分享到了世界高生產(chǎn)率外資企業(yè)的技術(shù)、管理和產(chǎn)品的外溢好處,不斷增強著它們可持續(xù)發(fā)展能力。假如與中國發(fā)生著密切聯(lián)系的外資企業(yè)的技術(shù)水平在過去的25年內(nèi)得到了顯著提升的假定得到認可的話,那么,這種我們觀察到的現(xiàn)象就可以利用本文建立的理論模型得到很好的解釋。

四、結(jié)論和政策建議

外資企業(yè)作為逐利主體,其生產(chǎn)率的異質(zhì)性必然影響到它們的生產(chǎn)組織形式及FDI的區(qū)位選擇動機,并因此決定其在東道國的技術(shù)外溢效應(yīng)、東道國福利水平及可持續(xù)發(fā)展能力。假如外資是為了節(jié)約貿(mào)易成本,更高生產(chǎn)率會激勵其實施FDI;假如貿(mào)易成本主要是運輸成本,則國外企業(yè)的生產(chǎn)率、FDI與東道國可持續(xù)發(fā)展能力這三者有著一脈相承的正向聯(lián)動機制;假如貿(mào)易成本主要是關(guān)稅等,生產(chǎn)率提高反而會弱化東道國福利和可持續(xù)發(fā)展能力;假如外資是為節(jié)約生產(chǎn)成本并具有較高生產(chǎn)率,生產(chǎn)率是否正向激勵FDI存有閾值,生產(chǎn)率高于閾值,二者關(guān)系是反向的,反之則反;假如生產(chǎn)率提高到致使其將FDI轉(zhuǎn)為出口,外資生產(chǎn)率與東道國可持續(xù)發(fā)展能力則反向變化。實證表明:1985—2008年間,內(nèi)陸地區(qū)可持續(xù)發(fā)展能力不斷提高,而沿海沿邊卻不斷弱化的這一此消彼長的過程與中國90年代大規(guī)模引進FDI,1998年達到拐點后,不同區(qū)域利用外資的結(jié)構(gòu)和數(shù)量也明顯表現(xiàn)出異質(zhì)性波動的規(guī)律一致,而可持續(xù)發(fā)展能力的區(qū)域分化也明顯始自2000年。

因此,構(gòu)建內(nèi)陸開放型經(jīng)濟過程中外資政策的首要問題是端正思想,避免地區(qū)之間策略雷同性的引資競爭現(xiàn)象,以誘導(dǎo)外資合理布局。另外,還需著眼長遠和夯實可持續(xù)發(fā)展能力,做好以下幾個基礎(chǔ)性問題:第一,著重勞動者的知識積累和教育投資,提高其整體素質(zhì);第二,從制度上不斷提高勞動者在第一次分配中的份額,其實,古典的分工促進技術(shù)和社會進步的思想就可以導(dǎo)出勞動者報酬對于社會可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用[13];第三,改革官員政績考核指標體系,避免去輕發(fā)展過程、重短期結(jié)果的開放導(dǎo)向。

[1]鄭秉文.如何從經(jīng)濟學(xué)角度看待“用工荒”[J].經(jīng)濟學(xué)動態(tài),2010,(3):73-78.

[2]Caves,R.,F(xiàn)rankel,J.,Jones,R.World Trade and Payments:An Introduction[M].New Jersey:Addison Wesley,2002.

[3]楊勇.FDI技術(shù)外溢效應(yīng)不確定性的古典解釋與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型[J].國際貿(mào)易問題,2011,(9).

[4]劉渝林,曹華.防范“貧困化增長”的FDI甄別機制與評價指數(shù)的構(gòu)建[J].數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究,2007,(5):70-79.

[5]Helpmen,E.,Melitz,M.J.,Yeaple,S.R.Export Versus FDIwith HeterogeneousFirms[J].The American Economic Review,2004,94(1):300-316.

[6]Head,K.,Ries,J.Heterogeneity and The FDI Versus Export Decision of Japanese Manufacturers[J].Journal of the Japanese and International Economies,2003,17(4):448-467.

[7]劉渝林.防范“貧困化增長”:FDI甄別與區(qū)域差異性檢驗[J]. 國際貿(mào)易問題,2010,(1):101-109.

[8]成力為,孫瑋,王九云.引資動機、外資特征與我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新效率[J].中國軟科學(xué),2010,235(7):45-57.

[9]楊勇.技術(shù)差距、企業(yè)行為與FDI技術(shù)外溢:理論及經(jīng)驗研究[J].山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報,2010,(8).

[10]Brander,J.Intra-Industry Trade in Indentiacal Commodities[J].Journal of International Economics,1981,(11):1-14.

[11]Markusen,J.Trade and the Gains from Trade with Imperfect Competition[J].Journal of International Economics,1981,(11):531-551.

[12]聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會統(tǒng)計手冊[DB/OL].http://stats.unctad.org/Handbook/TableViewer/tableView.aspx.2010-8-20

[13]易丹輝.數(shù)據(jù)分析與EViews應(yīng)用[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2008.315-320.

[14]楊勇.從全要素生產(chǎn)率看經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型[N].光明日報理論版,2010-07-20.