胰腺癌的超聲診斷及其臨床意義

徐素音,江聲選,郭云輝

(1.九江市第一人民醫(yī)院功能檢查科;2.九江市第三人民醫(yī)院功能檢查科,江西 九江 332000)

胰腺癌是消化系統(tǒng)常見的惡性腫瘤之一,其發(fā)病率在全球范圍內(nèi)有上升趨勢。由于胰腺癌多起病隱匿,確診時(shí)僅10%的患者腫瘤局限于胰腺組織內(nèi),40%為局部晚期,50%以上患者已有遠(yuǎn)處轉(zhuǎn)移[1]。超聲作為影像學(xué)檢查方法之一,對(duì)胰腺癌的診斷有重要的價(jià)值。本文對(duì)九江市第三人民醫(yī)院1996年8月至2011年1月超聲診斷的胰腺癌65例病例資料進(jìn)行回顧性分析。報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本組胰腺癌患者65例,男39例,女26例,年齡36~88歲,平均63.61歲。28例經(jīng)手術(shù)病理證實(shí),37例經(jīng)臨床、超聲、CT、MRI及隨訪確診。剔除資料不全、僅作超聲檢查或雖加做CT、MRI但難以與壺腹癌等鑒別的病例。患者多無特異性癥狀,主要表現(xiàn)為上腹不適或隱痛、腹脹、腹瀉、食欲減退、體質(zhì)量減輕、乏力等。3例表現(xiàn)為惡心、嘔吐等上消化道梗阻的癥狀。有1例無任何不適,在健康體檢時(shí)發(fā)現(xiàn)。31例(47.69%)有不同程度的黃疸,小便多呈濃茶樣,20例皮膚瘙癢,15例大便色淺或呈陶土色。

1.2 儀器與方法

應(yīng)用天惠華TH500型、AlokaSSD1400型B超診斷儀及HP Sonos 1000型、Philips HDI 5000型彩色多普勒超聲診斷儀,凸陣探頭,頻率3.5MHz。患者前1d21:00開始禁食,次日早晨空腹檢查,取仰臥位,必要時(shí)轉(zhuǎn)為側(cè)臥位、半臥位或俯臥位。先用二維超聲多切面掃查肝、膽、胰腺、脾臟等臟器,確定胰腺有無腫塊,并記錄其大小、形態(tài)、回聲特點(diǎn),有無膽囊積液、肝內(nèi)外膽管及胰管擴(kuò)張,有無肝臟、腹膜后等處轉(zhuǎn)移、腹水等。對(duì)胰腺顯示不滿意者,用吸管飲水500~800mL后檢查。然后用CDFI觀察腫塊附近的門靜脈、脾靜脈、腸系膜上動(dòng)、靜脈、下腔靜脈等大血管管壁、管腔及內(nèi)部血流情況。

2 結(jié)果

65例胰腺癌均為單個(gè)結(jié)節(jié),其中64例(98.46%)呈低回聲,直徑17~78mm,較小者回聲均勻,較大者內(nèi)部回聲不均勻,且有偽足樣伸展;僅1例呈中等回聲,33mm×31mm。≥30mm者36例(55.38%)。腫塊位于胰頭內(nèi)50例,頭、體內(nèi)2例,共占80.00%,胰體內(nèi)3例,體、尾內(nèi)4例,胰尾內(nèi)5例,頭、體、尾內(nèi)(彌漫型胰腺癌)1例;合并膽囊積液、膽汁淤積或濃縮34例,肝內(nèi)膽管擴(kuò)張40例,膽總管擴(kuò)張42例(7~10mm 9例,11~41mm 33例),胰管擴(kuò)張39例(3~5mm 11例,6~17mm 28例);24例患者合并鄰近大血管改變,其中下腔靜脈前壁受壓,管腔變窄10例,下腔靜脈不顯示1例,脾靜脈移位、狹窄6例,腸系膜上動(dòng)脈移位7例,腹主動(dòng)脈移位2例,腸系膜上靜脈和門靜脈彎曲、狹窄6例;合并轉(zhuǎn)移灶28例(43.08%),其中肝內(nèi)轉(zhuǎn)移19例(多個(gè)結(jié)節(jié)17例,單個(gè)結(jié)節(jié)2例,多為低回聲、“靶環(huán)征”或“牛眼征”,個(gè)別同時(shí)存在低、等、高回聲結(jié)節(jié));腹膜后淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移16例,門靜脈癌栓3例,脾內(nèi)轉(zhuǎn)移、脾門淋巴結(jié)轉(zhuǎn)移、左腎轉(zhuǎn)移、骨轉(zhuǎn)移各1例。合并腹水15例。

3 討論

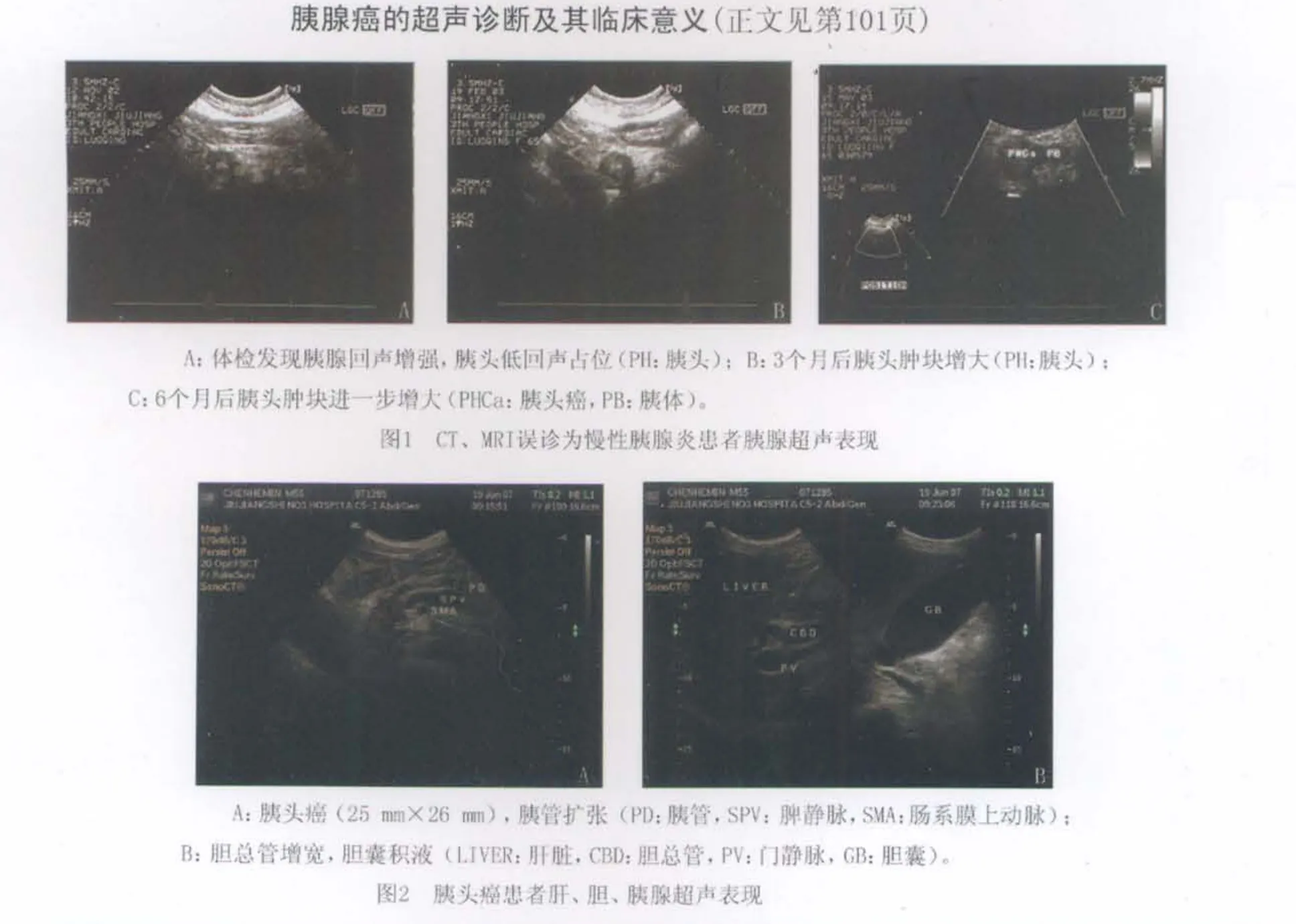

由于胰腺為腹膜后器官,胰腺癌的早期臨床癥狀往往不典型,體征也不明顯,加上其惡性程度又高,病情進(jìn)展快,一旦發(fā)現(xiàn)往往已是中晚期,有局部浸潤或轉(zhuǎn)移,難以作手術(shù)根治。因此,早期發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行早期有效的治療是影響胰腺癌預(yù)后的關(guān)鍵因素,也是醫(yī)務(wù)工作者特別是醫(yī)學(xué)影像學(xué)工作者的重大課題。超聲、CT、MRI是診斷胰腺癌的主要影像學(xué)手段,國內(nèi)外對(duì)此3種方法的顯示能力評(píng)價(jià)不一。筆者的體會(huì)是:CT、MRI不受腸腔氣體和肥胖等因素的影響,可直接顯示胰腺,診斷率較高,但它們的診斷依據(jù)是胰腺腫塊的存在、胰腺輪廓的改變、胰周脂肪間隙的消失及胰、膽管的擴(kuò)張,對(duì)于未引起胰腺輪廓改變等異常的小腫塊,由于與胰腺呈等密度,難以分辨,除非用高檔次CT作增強(qiáng)掃描才能較明顯地提高診斷率;超聲盡管容易受氣體和肥胖等因素的干擾,只要手法得當(dāng),對(duì)小胰腺癌的診斷還是有一定的優(yōu)勢。胰腺癌多見于中、老年人,其中60歲以上又是發(fā)病高峰。老年人由于胰腺組織萎縮而脂肪結(jié)締組織和纖維組織增加,胰腺回聲增強(qiáng)[2],超聲在增強(qiáng)的胰腺回聲中較容易發(fā)現(xiàn)多呈低、弱回聲的小胰腺癌腫塊,不受胰腺輪廓是否改變的限制。江聲選[3]曾報(bào)道超聲早期發(fā)現(xiàn)小胰腺癌CT、MRI延誤診斷1例,該例為65歲女性,在健康體檢時(shí)發(fā)現(xiàn)胰腺回聲增強(qiáng),大小正常,胰頭內(nèi)見25mm×20mm低回聲團(tuán)(封四圖1A),提示胰腺癌可能,CT未見異常。3個(gè)月后復(fù)查超聲,胰頭稍大,低回聲腫塊增大為28mm×24mm(封四圖1B)。腹部CT增強(qiáng)顯示胰腺稍大,MRI診斷為慢性胰腺炎。患者將CT及MRI片分別送往兩家上級(jí)醫(yī)院會(huì)診,均“不考慮胰腺占位”。距健康體檢近半年后,患者出現(xiàn)左上腹持續(xù)隱痛,體重減輕,復(fù)查超聲,胰腺增大,胰頭部腫塊達(dá)30mm×28mm,內(nèi)部回聲不均勻,侵及門靜脈起始部及腸系膜上靜脈(封四圖1C)。患者赴北京某大醫(yī)院作16層螺旋CT增強(qiáng)掃描診斷為胰頭癌,并經(jīng)手術(shù)病理證實(shí),僅作姑息性膽腸、胃腸吻合術(shù)及介入化療。此后患者出現(xiàn)黃疸、頻繁嘔吐、低熱等,經(jīng)保守治療無效,2個(gè)多月后出現(xiàn)上消化道出血、血壓下降、昏睡而死亡。

對(duì)于胰尾癌,CT、MRI比超聲有較明顯的優(yōu)勢,特別是對(duì)肥胖、腸氣較多的患者。本組1例56歲糖尿病患者,肝內(nèi)發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)多個(gè)低回聲團(tuán),有的呈“靶環(huán)征”和“牛眼征”。由于腸氣干擾,胰尾無法顯示。囑患者不吃產(chǎn)氣食物,前1d服緩瀉劑并空腹12h,飲水后檢查才發(fā)現(xiàn)胰尾部低回聲結(jié)節(jié)。做CT時(shí)明顯可見多個(gè)腫塊。

胰頭癌要與壺腹癌相鑒別。壺腹癌腫塊位于膽總管下段腔內(nèi),胰頭及下腔靜脈右側(cè),緊靠十二指腸,呈中等回聲或稍強(qiáng)回聲,亦可呈低回聲;早期即可致膽道梗阻引起黃疸,患者就診較早,故發(fā)現(xiàn)時(shí)腫塊往往較小,胰頭正常,胰管擴(kuò)張較輕。有文獻(xiàn)報(bào)道,胰頭癌>3cm者占82.05%,并認(rèn)為可以將此作為與壺腹癌的超聲鑒別診斷的主要指標(biāo)之一[4]。本組結(jié)果與之不太相符,胰頭癌≥30mm者僅占55.38%(36/65)。大概是因?yàn)榫沤械谌t(yī)院以肝病為特色,就診的患者中有大量疑似黃疸型或無黃疸型肝炎的上腹不適者和乙肝病毒攜帶者,發(fā)現(xiàn)胰頭腫瘤較早的緣故。另外,筆者還注意到,腫塊的大小與黃疸的程度、膽系及胰管的擴(kuò)張并不完全成平行關(guān)系。有的腫塊較大者無黃疸或黃疸不嚴(yán)重,膽系及胰管的擴(kuò)張也不明顯。有的腫塊較小者出現(xiàn)深度黃疸、膽囊積液、肝內(nèi)外膽管和胰管明顯擴(kuò)張(封四圖2)。這與腫塊生長的位置、方式及膽總管和胰管匯合呈“Y”型、“V”型、“U”型3種不同形態(tài)有關(guān)。

胰腺癌還要與慢性局限型胰腺炎,或稱腫瘤形成型胰腺炎[2]相鑒別,后者腫塊邊界欠清晰,較規(guī)整,有時(shí)可見胰管穿入腫塊內(nèi),非腫瘤區(qū)胰腺組織回聲增強(qiáng);患者黃疸、膽系和胰管擴(kuò)張反復(fù)發(fā)作,治療后可好轉(zhuǎn),遷延時(shí)間長;胰管常呈不均勻串珠狀擴(kuò)張,無肝臟及腹膜后淋巴結(jié)等處轉(zhuǎn)移。

近年來,隨著影像檢查技術(shù)和實(shí)驗(yàn)室診斷方法的發(fā)展,增強(qiáng)CT、增強(qiáng)MRI、ERCP、血管造影、超聲內(nèi)鏡、CA-199、細(xì)針穿刺胰腺活檢等大大提高了胰腺癌的早期診斷率。但上述設(shè)備尚難以普及應(yīng)用。超聲作為一種無創(chuàng)、簡便、經(jīng)濟(jì)、可重復(fù)的檢查方法,在胰腺癌的篩查診斷中仍具有重要的地位,CDFI觀察血管情況還可用于評(píng)價(jià)病變的可切除性。隨著人們保健意識(shí)的提高,從三甲醫(yī)院到基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,單位和個(gè)人健康體檢日益增多。近年來,國家公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定,65歲以上老年人進(jìn)行免費(fèi)健康體檢。江西省大多數(shù)地市2010年已經(jīng)開展了60歲以上老年人免費(fèi)體檢,在體檢中B超肝、膽、脾、胰是必檢項(xiàng)目,為胰腺癌的早期診斷提供了有利的條件。廣大超聲工作者要對(duì)胰腺癌保持高度的警惕和足夠的重視,盡力掌握正確的探查手法,利用變換體位、飲水等方法排除干擾,努力提高胰腺顯示率,為胰腺癌的早期診斷提供可靠的依據(jù)。

[1] 郝希山,王殿昌.腹部腫瘤學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2003:816.

[2] 陳敏華.消化系統(tǒng)超聲學(xué)[M].北京:北京出版社,2003:210-217.

[3] 江聲選.超聲早期發(fā)現(xiàn)胰腺癌CTMRI延誤診斷一例[J].中華醫(yī)學(xué)超聲雜志,2008,5(1):58.

[4] 高上達(dá),何以敉,林曉東,等.胰頭癌與壺腹癌的超聲鑒別診斷及其臨床評(píng)價(jià)[J].中國超聲醫(yī)學(xué)雜志,2003,19(5):380.