預防靜脈推注后輸液空氣進入的護理

陳玉蘭,吳潔華,胡 敏

(南昌大學第二附屬醫院急診科,南昌 330006)

輸液過程中靜脈注藥是護理人員在臨床上常執行的操作,在臨床實踐中,靜脈注藥后頭皮針連接輸液管時,常會出現頭皮針內進入空氣的現象。打開輸液開關后,空氣會隨液體進入體內,常常給患者帶來不安和恐懼,增加患者的心理負擔[1]。為預防此現象的發生,2010年9-11月南昌大學第二附屬醫院改進護理操作方法,有效地預防了靜脈注射后輸液空氣的進入。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇在本院進行輸液、并需靜脈注射藥物的患者80例,男48例,女42例,年齡18~66歲,平均(36±4)歲。將80例患者按隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組40例,2組患者姓別、年齡等方面比較差異均統計學意義,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 主要材料

使用7號一次性頭皮針和一次性輸液器(上海康儂醫療器械有限公司,批號:20100617)。

1.2.2 輸液方法

觀察組:采用改進方法,按常規進行靜脈輸液并在輸液過程中給予靜脈注射藥物,藥物完畢后,先觀察并確定輸液管內無氣體,然后將注射器與頭皮針分開,打開輸液器開關,滴2~3滴管內的藥液進入頭皮針接口,使頭皮針接口部位充滿液體,再將輸液器迅速連接頭皮針接口。

對照組:采用傳統方法,按常規進行靜脈輸液并在輸液過程中給予靜脈注射藥物,完畢后,先觀察并確定輸液管內無氣體,然后將注射器與頭皮針分開,直接將輸液管與頭皮針連接。

1.3 觀察指標

1)是否有空氣進入體內;2)排除空氣所用的時間;3)在排除空氣時,患者的不適感。

1.4 統計學方法

應用SPSS 13.0軟件進行統計學分析,計量資料用±s表示,采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

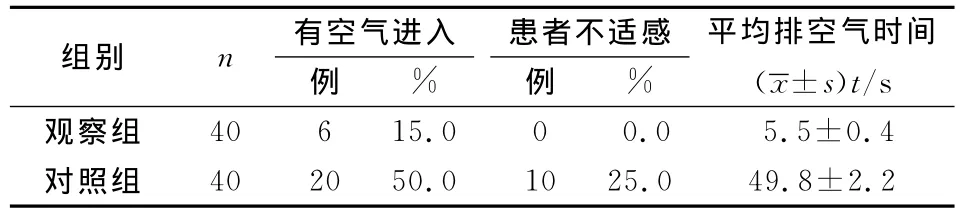

觀察組空氣進入體內、排除空氣所用的時間和患者的不適感均低于對照組(均P<0.05)。見表1。

表1 2組效果的比較

3 討論

在靜脈輸液與靜脈注射轉換過程中,當脫開連接時,因為液體表面張力,頭皮針軟管末端、輸液器末端及注射器乳頭出口處液體會發生內陷,留出小空隙[2]。傳統方法轉換連接,因沒有驅除上面空隙中的空氣就連接,當靜脈滴注或靜脈推注開始時,這些空氣(約有0.05~0.1mL)就會隨著液體進入靜脈。少量空氣進入靜脈,可以經過肺動脈到肺小動脈,到達肺毛細血管后被打散,吸收、損害較小。如果需要多次靜脈注射,則造成多次空氣進入,多個小氣泡可在靜脈內融合成大氣泡,從而阻塞動脈口,使血液不能進入肺內,導致空氣肺栓塞,引起嚴重缺氧,甚至造成死亡[3]。尤其在搶救危重心臟衰竭高齡患者時,空氣進入會加重心臟負荷、加重心衰,如果取左側臥位會增加患者的不適感,也不利于病情好轉[3]。雖然少量空氣進入人體,可通過護理措施和患者肺部自身排出,一般可避免發生不良后果。但在患者健康意識及自我保護意識日益增強的今天,即使是安全量空氣亦會引起患者及家屬恐慌,造成心理壓力,有的甚至要求拔出針頭,重新排氣穿刺,若當場解釋處理不當,有的還會引起護患矛盾、糾紛甚至被投訴,嚴重影響護士工作情緒,增加心理負擔和工作壓力。若遇患者病情變化時,家屬也會認為是空氣進入人體引發的,從而引起不必要的護患糾紛。

改進轉換連接的優點:將液體填滿頭皮針接口的小空隙后再連接輸液器,做到液體對液體,空氣不會進入靜脈,操作耗時僅需5~8s·次-1。盡管有0.2~0.3mL的藥液浪費,但能有效地防止空氣進入人體,使患者在輸液過程中有了安全感,有利于建立良好的護患關系,有效地杜絕了空氣栓塞的發生[4]。而傳統方法轉換連接,因頭皮針與注射器分離后頭皮針接口處無液體充滿而有少量空氣(約有0.05~0.1mL)存在,后空氣存在于頭皮針接口的頸部,盡管用手輕彈驅趕氣體上升至莫非氏滴管內,但不能有效地防止空氣進入人體,即使有效,也需耗時50~60s·次-1,并因驅趕氣體牽拉頭皮針針柄,引起穿刺部位不適或疼痛,并且易造成穿刺部位腫脹。本研究中觀察組改進輸液方法,有效地防止空氣進入人體,效果優于對照組(P<0.05)。

眾所周知,護理工作繁忙、工作量大,護理人員承受的心理壓力也越來越大。改進操作方法簡便易行,且排氣的時間明顯縮短,因此護士可將節省下來的時間為患者提供更好的服務。如:對老年患者進行用藥指導或進行各種健康宣教,提高患者滿意度。

綜上所述,對于輸液過程中需要靜脈推注藥液的患者,靜脈注射后采用改進方法連接頭皮針接口,可以有效地防止空氣進入體內,預防空氣栓塞的發生,既能減輕患者痛苦,又消除了患者的疑慮,大大地增加了患者的信任感和安全感,利于建立良好的護患關系。

[1] 周運紅,戴文風,孔麗.關于解決輸液器終端器內殘有空氣的探討[J].實用護理雜志,2000,6(16):39.

[2] 王美珍.靜脈滴注與推注轉換時防空氣進入的方法[J].護理學報,2009,4(16):74.

[3] 潘靜,邵英燕.靜脈注藥時防止空氣進入的方法探討[J].中國中醫藥雜志,2007,5(11):86.

[4] 廖熾蘭,潘麗芬,丘宇茹.預防輸液中進行靜脈推注后微量空氣進入血管的方法觀察[J].嶺南急診醫學雜志,2007,12(16):28.