妊娠合并脊髓動靜脈畸形1例報告及文獻復習

崔樂祥, 高吉國, 周春奎

脊髓動靜脈畸形(SAVM)是一種少見的先天性脊髓血管異常改變,發病率約為中樞神經系統動靜脈畸形的10%[1],中青年發病多見,發病年齡、起病形式、病程發展及臨床癥狀多樣。可表現為損傷平面以下急性或反復出現的運動、感覺及自主神經功能障礙。因其無明顯特異性臨床表現,故易造成誤診。現將我院收治的1例妊娠合并脊髓動靜脈畸形病例報告如下。

1 臨床資料

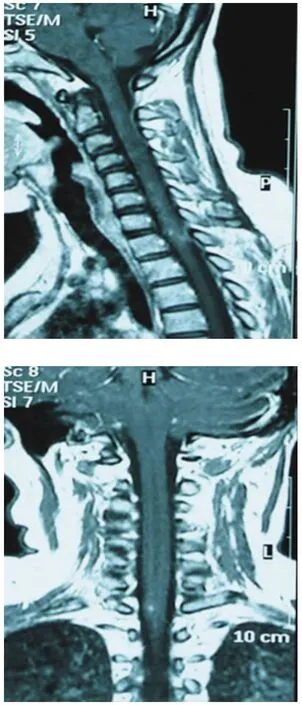

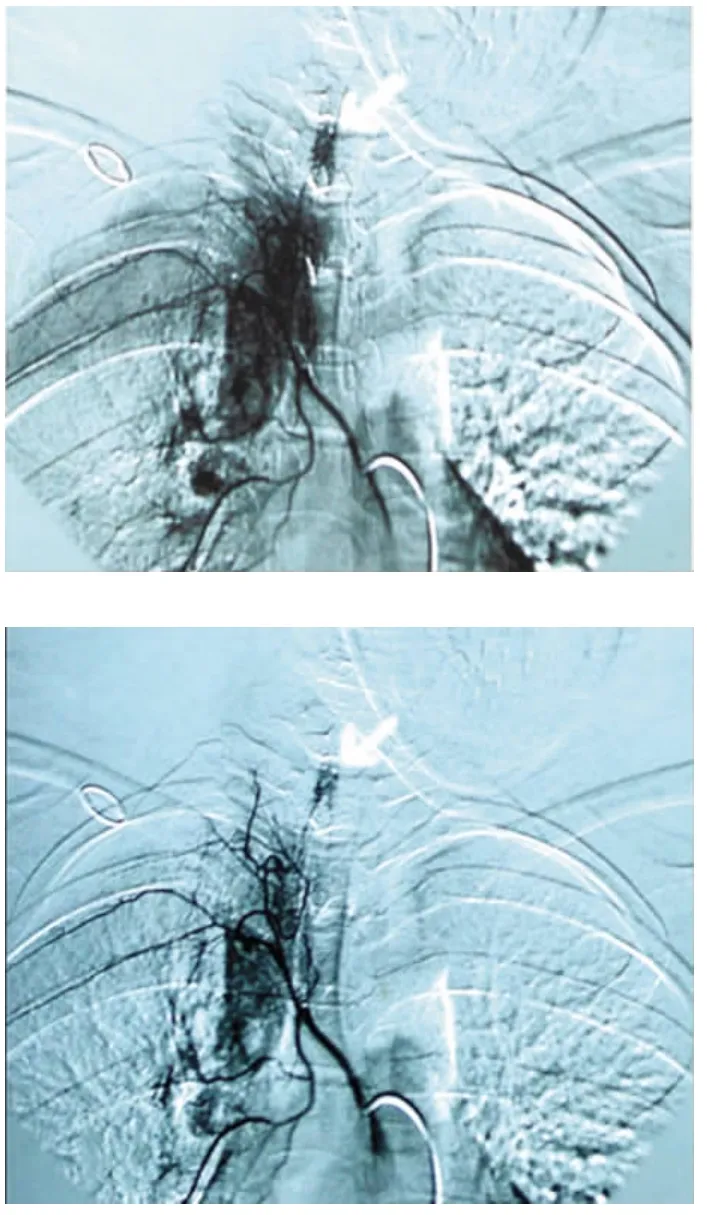

患者,女性,21歲。因右肩部疼痛2d,雙下肢麻木無力伴排尿困難1d入院。該患于入院前2d無明顯誘因出現右肩部及右胸部疼痛,呈針扎樣持續性劇痛,約2min后完全緩解。入院前1d于洗臉過程中再次出現右肩部及右胸部疼痛,并出現雙下肢無力、胸部以下麻木及排尿困難,疼痛癥狀約持續20min后完全緩解,雙下肢麻木無力及小便困難癥狀持續存在。既往:現妊娠18w。4年前“勞累”后出現類似疼痛癥狀,未予診治。否認病前感染史。查體:腹部微隆起,宮高17cm。神清語明,顱神經查體未見異常。雙上肢肌力5級,雙下肢肌力4級,四肢肌張力正常,雙側T1-5椎體水平痛覺過敏,雙側T5以下痛覺減退,深感覺正常,四肢腱反射正常引出,雙側Chaddock征陽性,尿潴留。輔助檢查:血常規、凝血常規、腎功、血糖、心電圖均正常。婦科彩超:宮內可見單體活胎,胎動良好,胎心率140次/min,羊水正常。頸+胸段1.5T MRI普通平掃+增強:C6-T4水平脊髓增粗,其內見片狀等及長T1長T2異常信號,壓脂像呈高信號,邊界模糊,T5椎體內圓形短T1長T2異常信號,壓脂像高信號。增強后T1水平髓內小結節樣異常信號,輕度強化,邊界不清(見圖1、圖2)。入院后考慮脊髓病變,性質待定,不除外脊髓血管畸形,給予激素、改善循環、營養神經、對癥治療,入院后2d小便費力癥狀消失,雙下肢無力及肢體麻木癥狀稍有好轉。為明確診治,后去往北京某醫院終止妊娠后行腰穿及脊髓血管DSA檢查(見圖3)。證實為脊髓血管畸形(胸1段動靜脈畸形)。腰穿(北京):壓力 150mmH2O,蛋白 0.38g/L,白細胞1×106/L,IgG 合成率:-14.18mg/dl(-9.9~3.3,考慮應用激素治療有關),CK-BB 3.07(正常),髓鞘堿性蛋白(MBP)1.33ng/ml(正常)。

圖1 頸+胸段MRI平掃影像

2 討論

SAVM好發于年輕男性,多于45歲前發病,臨床特征為突然發病,反復出現或慢性進行性的脊髓功能障礙。主要是由于脊髓動靜脈之間直接分流及異常血管網形成所致。髓內、髓外均可受累,可發生于脊髓的任何節段,其中胸腰段最為常見。有研究[2]認為其主要致病機制可能是:(1)動脈血直接進入靜脈導致椎管內靜脈壓升高,阻礙脊髓血液回流造成脊髓內淤血及水腫;(2)動靜脈之間存在分流產生“盜血”現象,引起脊髓缺血;(3)脊髓表面的畸形血管團破裂后出血形成血腫壓迫脊髓;(4)髓周變形引流靜脈曲張或靜脈瘤對脊髓直接產生壓迫作用;(5)血管內血栓形成,可導致脊髓軟化。其病理分型尚未統一,目前較為通用的分類方法是Rosemblum提出的四型分類法[3]:Ⅰ型為硬脊膜動靜脈瘺(AVF),Ⅱ型為球型動靜脈畸形(AVM),Ⅲ型為青少年動靜脈畸形(AVM)、Ⅳ型為髓周動靜脈瘺(AVF)。其中Ⅱ型、Ⅲ型統稱髓內動靜脈畸形。妊娠(內分泌因素影響)、損傷、運動、體位改變、發熱等因素均可促使疾病發作或惡化[4]。本病例為妊娠18w初產婦,因此考慮此次發病與妊娠關系密切。妊娠期子宮機械壓迫引起的胸腹腔壓力升高、妊娠期內分泌的影響及妊娠高血壓等誘發疾病發作。妊娠后母體代謝升高,內分泌改變,血容量、血液動力學改變均有變化。從妊娠6w開始總循環血量逐漸增加,血容量增加引起靜脈高壓,加重脊髓血液回流障礙,引起疾病發作甚至惡化。本例4年前勞累后出現類似疼痛癥狀亦為疾病發作所致,2次疾病發作均有誘因導致。故臨床上應重視對隱匿性SAVM及其誘因的認識。

圖2 頸+胸段MRI增強影像

圖3 脊髓血管DSA(箭頭所示為畸形血管位置)

SAVM臨床上發病率低,臨床表現又無特異性,故容易發生誤診而延誤治療。血管畸形的程度決定了臨床表現,可出現以下臨床表現:后背痛及神經根痛;進行性肢體功能障礙,比如截癱、感覺障礙;括約肌功能障礙和性功能障礙;還可出現脊髓出血、栓塞、蛛網膜下腔出血導致的突發性嚴重神經功能障礙。文獻報告這種畸形血管破裂所導致的出血占脊髓蛛網膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)的30%左右[5]。SAVM的診斷主要依賴影像學檢查,MRI對脊髓血管畸形具有較高的敏感性,MRA(magnetic resonance angiography)可以用來作為篩選檢查[6],而選擇性的DSA檢查為確診SAVM的金標準。MRI可無創性顯示病灶內部結構,清楚顯示擴張的蚯蚓狀畸形血管流空影,并可明確病變的部位、有無合并出血、水腫等改變,可以初步鑒別髓內外AVM,尤其對隱匿性AVM和海綿狀血管瘤的診斷優于DSA。但DSA在明確AVM的供血動脈、瘺口部位、引流靜脈、病變范圍等優于MRI。因此術前結合MRI和DSA檢查,明確脊髓AVM的類型及病變范圍,為選擇治療方案提供依據。

脊髓動靜脈畸形致殘率較高,自然病程恢復差,故診斷后應積極治療,具體治療原則是:不損傷正常脊髓的供血動脈和引流靜脈前提下,去除畸形血管團或徹底閉塞瘺口,盡可能保護脊髓組織,減少脊髓損傷。在其未對脊髓造成永久性損害前及時進行外科手術(顯微鏡下畸形血管結扎術或切除術)或介入栓塞治療。該患者為隱匿性髓內動靜脈畸形,血管內栓塞治療為最常用的治療方法。該患者未經介入治療,但病情好轉,癥狀消失,考慮以下原因:治療早期給予激素治療,減輕脊髓局部水腫;終止妊娠后,疾病誘因被解除。

[1] 王 武,李明華.MR血管成像診斷脊髓血管畸形的現狀和進展[J]. 國外醫學 臨床放射手冊,2006,29(3):167-169.

[2] Rodesch G,Hurth M,Alvarez H,et al.Angio-architecture of spinal cord arteriovenous shunts at presentation.Clinical correlations in adults and children.The Bicêtre experience on 155 consecutive patients seen between 1981-1999[J].Acta Neurochir(Wien),2004,146(3):217-226.

[3] 畢樹雄.腰腹肌鍛煉防治慢性腰背痛[J].中國康復雜志,2001,16(6):90.

[4] 牛瑞娜,盧 宏,李文戰,等.脊髓血管畸形1例報告[J].中風與神經疾病雜志,2011,28(6):561 -562.

[5] 高宗恩,支興龍,吳 浩.脊髓蛛網膜下腔出血的病因與診斷[J]. 中國腦血管病雜志,2006,3:419-424.

[6] Saraf-Lavi E,Bowen BC,Quencer RM,et al.Detection of spinal dural arteriovenous fistulae with MR imaging and contrast-enhanced MR angiography:sensitivity,specificity,and prediction of vertebral level[J].AJNR Am J Neuroradiol,2002,23(5):858 - 867.