空間索面懸索橋施工階段計算與施工監測分析

李偉芳

(邵陽市公路橋梁建設有限責任公司)

空間索面懸索橋施工階段計算與施工監測分析

李偉芳

(邵陽市公路橋梁建設有限責任公司)

摘 要:結合工程背景,從體系轉換計算方法施工階段仿真分析和施工階段劃分對施工階段的計算方法進行了論述,并對施工階段結果進行了分析,最后探討了施工監測設施布置情況。

關鍵詞:空間索面懸索橋;體系轉換;施工階段計算;施工監測

1 工程背景

(1)主梁:采用混凝土箱梁,梁高1.0 m,單箱3室,中腹板厚30 cm,邊腹板厚100 cm。一般橫梁厚30 cm,端橫梁厚120 cm。頂板厚20 cm,底板厚18 cm,至吊桿錨固點處加大至45 cm。

(2)索塔及墩樁基礎:索塔為“A”字型鋼筋混凝土框架結構,橋面以上高20.75 m,為矩形混凝土實心截面,尺寸為180 cm×110 cm,塔根橫向漸變到180 cm×168 cm,上橫梁為梯形截面,厚160 cm,高度525 cm,下橫梁為厚1.8 m,高1.5 m的矩形截面。

(3)主纜:主纜為空間對稱布置,塔頂理論交點橫向間距40 cm,跨中橫向間距811 cm。主纜通過索鞍后直接錨固在兩側山體上的錨旋里。

(4)吊桿:全橋吊桿共34根,采用55根中5鍍鋅高強鋼絲組成的成品索,標準強度為1 670 MPa,下端采用冷鑄錨具,上端采用熱鑄錨具,雙層PE保護層。

2 施工階段計算分析

2.1 體系轉換計算方法

體系轉換過程即為在主梁、主塔澆注完成后,通過張拉吊桿及背索,使得主梁自重由主纜承受,實現主梁脫模。體系轉換為施工監控的核心,也是施工監控中主要控制的階段。

(1)吊桿安裝階段。

(2)吊桿張拉(吊桿力的三輪調整)階段。

(3)主梁脫模,拆除支架,進行二期鋪裝階段。

2.2 施工階段仿真分析

利用橋梁有限元分析軟件RM進行施工階段的計算分析,在成橋優化所建立的模型的基礎上,添加支架單元,同時將主纜的初始坐標修正為空纜坐標,同時對背索單元進行細分。在體系轉換階段分析中,選用獨立模型分析選項,背索與吊桿張拉過程通過改變吊桿單元無應力長度實現。

2.3 施工階段劃分

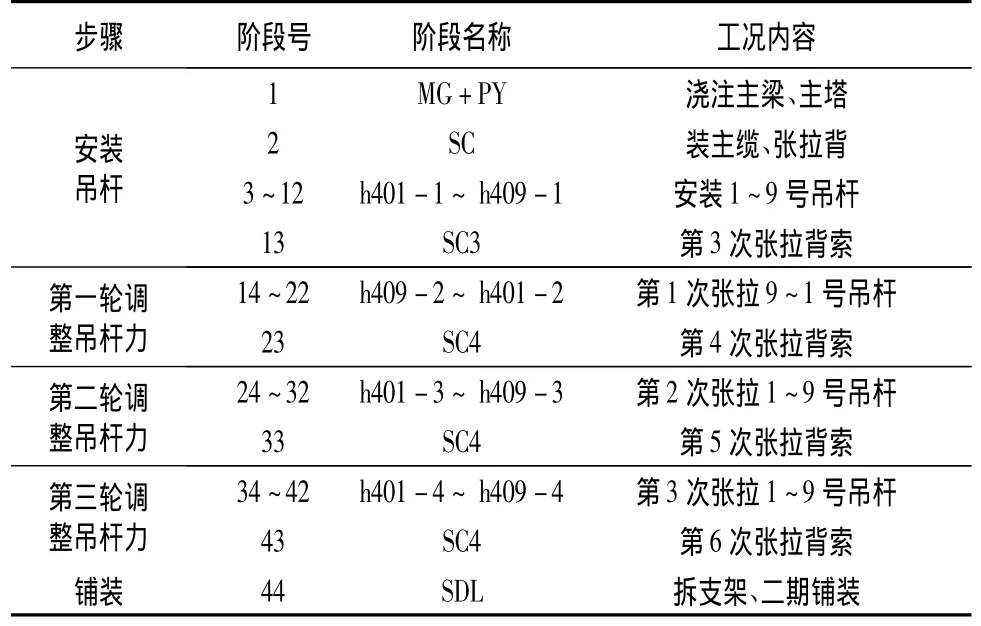

根據前面分析,進行計算,并得到具體張拉過程數據。對于無索鞍預偏施工方法。在計算過程中以主塔塔根應力控制體系轉換階段劃分。全部體系轉換階段的劃分如表1所示。

表1 施工階段表

表1中第一施工階段為體系轉換前主塔主梁澆注階段,此時主梁支撐于支架上,主梁自重由支架承擔。全橋共17對吊桿,在吊桿安裝階段,h409-1為安裝跨中處兩根9#吊桿,h408-1~h401-1工況為安裝相應的8~1#吊桿,每次安裝沿橋跨中心對稱的四根吊桿;張拉階段也是按此順序進行。

如表1中所示,吊桿安裝分五步完成:(1)張拉背索單元,使主塔偏向邊跨。(2)安裝9~5號吊桿。(3)第二次張拉背索。(4)安裝1~4號吊桿。(5)第三次張拉背索。可以看出,在吊桿安裝階段,背索的調整較為密集,以保證主塔受力安全。

所有吊桿力調整階段分三輪完成,每輪調整均從9#吊桿張拉至1#吊桿,兩邊對稱張拉,且在每輪張拉的最后一階段對背索力進行調整。最后進行二期鋪裝,達到成橋狀態,實現休系轉換。

3 施工階段結果分析

3.1 吊桿安裝階段

施工中,索鞍無預偏,在施工階段中,主塔會隨著中、邊跨內力的變化偏向其中一側,由于主塔軸力的存在,在施工監控中,可通過有效調整中邊跨的不平衡力大小,使得主塔塔根在任意施工階段中,均能處于全截面受壓狀態,保證結構的安全。吊桿安裝階段中,主塔軸力較小,所能承受的不平衡力有限,且塔頂容許位移較小(均小于10 mm),這使得對橋塔塔頂位移的監測精度要求較高,故本階段中依靠監測塔頂位移對結構狀態識別,難度較大。通過在主塔位置處埋置混凝土應變計,通過監測塔根應力值,實現對結構狀態的識別,較為方便。在施工中,通過應力值測量,對結構狀態進行識別預警,保證施工中結構的安全。

3.2 吊桿張拉階段

在吊桿力調整階段,隨著主塔承受的不平衡彎矩的增大,主塔塔頂容許的極限位移值也在逐漸加大。故在吊桿力調整階段,通過對主塔塔頂位移的監測,實現對主塔受力狀態的識別更為方便。

在第一輪張拉中,主塔塔頂位移較小,在第二輪張拉調整中,塔頂位移值變化明顯,且在此輪的背索張拉工況下塔頂相對位移最大。第三輪張拉完成后,主塔塔頂偏向邊跨約2 cm,這部分不平衡彎矩將在最后的二期鋪裝荷載中得到平衡。

3.3 二期鋪裝階段

調索的過程就是加勁梁線形控制的過程;加勁梁線形也是判斷成橋狀態是否合理的重要標準。調索目標線形為無二期橫載作用下的調索最終狀態下的線形。在吊桿力調整完成時,主梁產生的向上撓度,在鋪裝荷載加上之后,產生一定的下撓。二期鋪裝荷載使主梁跨中位置處產生約69 mm的豎向位移。在二期鋪裝完成后,主梁跨中有26 mm的預拱,此為主梁成橋線形。

4 施工監測設施布置

4.1 應力監測點布置

考慮實際施工控制中,測量的方便性,將混凝土應變計埋置于距主塔塔根2.5 m位置處截面,每個斷面上布置2個應變計,全橋共四根塔柱,共需應變計8個。用配套應變儀測量相應位置處應力。應變計在主塔斷面埋置的布置位置。應變計分別布置在距界面外邊緣15 cm位置處。

4.2 位移監測點布置

主塔在施工中,除對塔根應力進行監測之外,還需對塔頂位移進行控制。在體系轉換前期階段(吊桿安裝及吊桿第一輪張拉階段)中,應力變化較快;在體系轉換后期階段(吊桿后兩輪張拉階段),隨著主塔軸力的增加,主塔塔根應力變化會較為緩慢,而此時主塔塔頂位移值較為明顯。故在體系轉換前期階段,以監測塔根應力為主;而在后期階段以監測主塔塔頂位移為主。

對張拉過程中,需對主纜吊點位置進行監測,在中跨跨中及1/4位置處布置觀測棱鏡,監測主纜在張拉過程中的位移情況。本橋選在404#及409#索夾位置處安裝棱鏡,進行觀測。下表給出了在各個工況下,404,409點坐標值(409為跨中主纜處吊點,由于該橋為對稱結構;409#吊點的X軸值在任意施工階段均為0,本表沒有列出),供施工時進行監測。

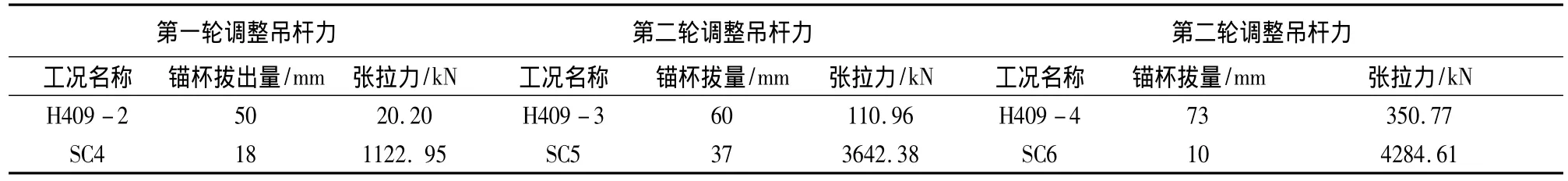

4.3 吊桿及背索力監測

由于施工階段中背索需六輪張拉,軸力變化幅度較大,故對背索軸力需緊跟施工階段進行。下表列出各個工況下背索軸力變化值,及背索無應力長度值。全部吊桿張拉共分為三步完成,每步中所有吊桿、背索均張拉一次。下表給出吊桿張拉工況下,所吊桿張拉力及錨杯拔出量值。

表2給出部分各工況下所張拉吊桿及背索的錨杯拔出量及其索力值。

5 結語

使用RM橋梁分析軟件建立施工階段模型,通過合理劃分施工步驟,得出了可行的體系轉換方案,并對施工方案進行闡述,詳細介紹了個施工階段的特定、控制要領及相關重要參數。同時根據施工控制特點,對全橋監測系統的施工中監測點進行布置,并給出相關數據供施工中參考。

表2 體系轉換階段吊桿參數表

:

[1]胡建華.現代自錨式懸索橋理論與應用[M].北京:人民交通出版社,2008.

[2]吳壽昌,王立新,彭德運.潤揚長江公路大橋總體設計[J].鐵道標準設計,2003(3).

[3]張哲.混凝土自錨式懸索橋[M].北京:人民交通出版社,2005.

中圖分類號:U442

C

1008-3383(2011)06-0140-01

收稿日期:2011-01-24