地域化綠色建筑創作——臥龍自然保護區都江堰大熊貓救護與疾病防控中心方案設計

茅 鋒,胡 佳

(中國建筑西南設計研究院有限公司,四川成都610041)

受“5·12”汶川大地震影響,地處震中的中國保護大熊貓研究中心損毀嚴重。為保證災后大熊貓人工種群的安全,滿足大熊貓野外救護和疾病研究的需求,四川臥龍國家級自然保護區管理局決定于都江堰青城山異地重建大熊貓救護與疾病防控中心——國內首家“大熊貓救護與疾病防控中心”。

項目建設地點位于四川省都江堰市青城山鎮石橋村區域,總用地面積約51 hm2。基地東臨青城山環山渠及106省道,西側群山環抱。基地內林木茂盛,種類繁多。項目建成后將兼具大熊貓疾病救治、療養、疾病研究、科普教育等功能。

1 設計方案探索

方案設計經歷了一個漫長的過程,對幾個核心問題的思考、咨詢、討論貫穿設計始終,并一直延續到后續的施工圖設計階段。

(1)題一,關鍵詞:功能。作為國內乃至世界第一個大熊貓救護與疾病防控中心,項目建設具有標桿意義。設計應積極應對大熊貓特殊生活習性以及救護與疾病防控研究的特殊功能,探索并構建適應大熊貓的生活習性、行為方式、生理特點的標準化的空間處理方法及工程構造做法。

(2)題二,關鍵詞:地域與現代。項目應該有著怎樣的表情,蘊含怎樣的神韻。設計伊始,設計團隊對此問題有著兩種不同的理解。觀點一、作為科研辦公性質的項目,干凈簡潔的現代建筑形象更符合項目的性質,所謂“新瓶裝新酒”。觀點二、建設區域位于青城山景區外圍保護地帶,建筑形象應與保護區整體風貌協調,充分表現地域建筑特色。設計在觀點的不斷碰撞中進行,幾易其稿,對方案的多種可能性進行研究對比。最終,在聽取崔凱為組長的專家評審組意見后,兩個從不同角度出發相對對立的觀點互相滲透融合,統一于對地域與現代的重新認識:建筑總是扎根于具體的環境中,受到當地的社會、經濟、人文等因素的影響,也受到所在地區的文化傳統、地理氣候條件和城市地段環境所制約。建筑設計應從地域中提取特色,挖掘有益基因,與現代科技相結合,使現代建筑地域化,地域建筑現代化。

(3)題三,關鍵詞:綠色與生態。排開物種因素,因人類活動而改變——更多的是惡化——的自然環境,是大熊貓數量日益稀少,亟需保護的重要原因。本案作為為大熊貓特設的項目,將采取更為謹慎的環境與建筑生態策略。高技與低技已不是取舍的重點,選擇服從于項目各屬性所決定的項目背景的規劃與技術是更為切實和慎重的方法。

2 設計方案的形成

2.1 規劃布局——林盤布局,對傳統民居聚落的傳承和再詮釋

2.1.1 原型分析

林盤,成都平原獨有的一種農村居住聚落形態。一個林盤往往以數個農村院落為聚落中心,形成直徑約50—200米的生活場所,圈層外是環繞聚落的高大樹木,聚落周圍則是耕田。一個林盤內,每家獨戶居住,鄰居多近親、宗族兄弟,既私密又互通有無。整體經營布局上街、巷、坊、院有機結合,房舍圍合成庭院,很好地順應地理氣候特征。院壩作為聚落的公共綠地和活動空間,則是社會性及文化性場所。

2.1.2 拓撲演繹

規劃布局按照林盤的構思理念,強調融入自然而非突出于自然的設計,注重傳統川西民居院落意向的表達。各建筑單體以聚落狀,由南向北呈線狀展開。各建筑單體均以自然山體為背景,在茂盛的綠化植被中若隱若現,充分契合林盤的理念。在空間組織上,自然山體為空間的主要構成背景,建筑聚落依托山體布置,形成開合有序,野趣盎然的院壩空間。各建筑聚落參差錯落,隨機自由,或圍合成三合院,或點、線結合。建筑單體多采取一層或二層的小體量,形態內斂,整體意象樸素自然。

2.1.3 功能分區

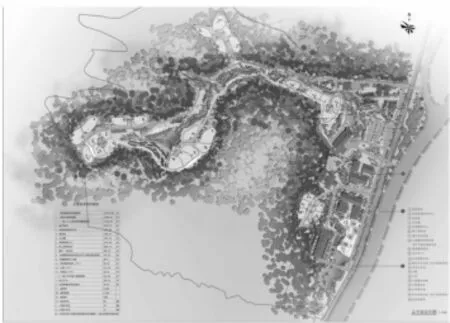

規劃設計中盡可能地使各功能區均具有較強的獨立性和完整性,簡化流線,方便管理。根據使用功能的需要,將園區劃分為公眾接待教育區、辦公區、大熊貓救護與檢疫區、大熊貓疾病防控與研究區、大熊貓康復與訓練區、自然植被區、后勤服務區、未來發展用地八個分區(圖1)。

圖1 總平面圖

2.2 建筑設計

建筑設計鳥瞰圖見圖2。

圖2 鳥瞰圖

2.2.1 現代建筑地域化,地域建筑現代化

川西林盤建筑的自然、生態、民居元素形態非常豐富,這些元素是在長期歷史發展進程中積淀形成的。設計通過對傳統川西民居的穿斗結構、青磚墻等經典元素的抽象提煉,以現代建筑材料和語言對傳統建筑進行詮釋和轉喻,內部空間充分反映了民居院落的特點,自然的表達了原生態和地域化的特質,既是對傳統形式的直接延續,也是在傳統意韻基礎上的現代表達,建筑形態富于空間層次感和時間厚重感而不失現代氣息(圖3)。

圖3 科研教育中心透視圖

在單體設計中,與動物學專家及一線飼養管理人員溝通合作,在監護獸舍、大熊貓圈舍、大熊貓活動場地、獸醫院等大熊貓生活區域,探索了一些適應大熊貓的生活習性、行為方式、生理特點的標準化的空間處理方法及工程構造做法(圖4)。

2.2.2 由整體到局部,全周期的綠色建筑理念

項目擬申請國家三星級綠色建筑設計標識,設計貫徹全壽命周期內資源消耗最小的綠色建筑理念,根據《綠色建筑評價標準》控制項與一般項的要求,各專業緊密配合開展集成性的工作。(方案設計已通過綠色建筑設計三星標識初步評審。)

(1)對場地內地形地貌進行最大限度的保護,避免進行大開挖、大填方。建筑、道路、大熊貓圈舍、大熊貓運動場的布置順應地形,隨山就勢。部分建筑利用場地原有農宅基地進行建設。對場地內現有自然水系、自然濕地和植物進行合理尊重地利用,根據地形和現有溝渠設置雨水蓄積方案并與景觀設計相結合。

圖4 獸醫院透視圖

(2)降低光污染和優化聲環境。窗戶設計和景觀照明布置均考慮避免出現光污染。

根據建筑對聲環境的要求進行總圖布置,通過總圖調整、圍墻以及綠化帶布置降低環境噪音影響。

(3)合理及優化使用環保建材。建筑方案造型簡約,無大量純裝飾構件。對實驗室和大會議室采取靈活隔斷,適應后期功能擴展調整需要,避免過多的建筑垃圾和后期資金投入。

(4)盡可能多的采用屋頂綠化及擴大綠化面積,采用可開啟吊頂及通風屋面,提高環境舒適度,降低空調能耗。采用雙層中空保溫墻體,滿足外維護結構熱工性能的同時減少不可降解保溫材料的使用。

(5)對場地內廢棄建筑材料進行有效利用,用無法直接利用的建筑廢棄物進行道路鋪地和砌筑圈舍矮墻等,預計回收利用原址廢舊建材不低于現有可利用材料的30%。

(6)采用透水混凝土及透水材料作為園區道路及硬質地面的鋪裝,最大程度地維持原場地地下水系統,以利植被生長及地熱資源的保持。

(7)綜合節能技術。通過對建筑各項性能的分析,合理配置資源,解決滿足使用要求前提下降低能耗問題。如對建筑方案的的窗戶布置進行采光效果分析,進行合理配置,在滿足室內采光和降低空調能耗方面尋求最佳結合點;采取地源熱泵技術解決大部分的空調能源問題,降低功能使用的運營成本;在空調系統的設計中采取分區、分單體設置的方式:辦公樓、疾病控制研究中心和獸醫院采取中央空調,職工周轉用房采取分體空調,監護獸舍采取局部空調、大部自然通風隔熱的方式。根據不同的功能需求設計不同的空調方式,既保證了建筑的使用舒適性,又有效的節約的能源。

2.2.3 景觀設計

(1)以盡量少擾動原生態環境為宗旨, 只做施法自然的融入式調整設計。

(2)疏密有致,步移景異——建筑布局的“隨機”對位關系及景物(濕地植物、小橋、棧道等)的精品設置。

(3)建筑與環境相輔相襯,互為景觀。——建筑之間互為關照,植物布置起到調節視覺層次的作用

(4)引入農耕田園意象,人工與自然進行對話——農田不同色彩農作物的種植與喬木林形成鮮明的對比。

(5)園林手法的運用,讓小環境(庭院)四季寫意。如在庭院中種植:銀杏、梅花、櫻花等,輔以大面積竹林,通過植被感知季節變化。

[1] 吳良鏞.基本理念·地域文化·時代模式——對中國建筑發展道路的探索[J].建筑學報,2002(2)

[2] 單軍.“根”與建筑的地區性──“根:亞洲當代建筑的傳統與創新”展覽的啟示[J].建筑學報,1996(10)

[3] 曾堅.地域性建筑創作[J].城市建筑,2008(6)

[4] 胡京.建筑的進化:原生到自覺的生態建筑——可持續發展的建筑及環境思考[J].建筑學報,1998(4)