對代謝綜合征患者進行社區個體化干預的效果評價

江 毅,唐 亮,李 桂,羅樹寧,熊甲賽,陳樟麗

(廣東省深圳市蛇口人民醫院海月社康中心,廣東深圳 518067)

代謝綜合征(metabolic syndrome,MS)聚集了一組最危險的心臟病危險因子:糖尿病(DM)和糖尿病前期、腹型肥胖、高血脂和高血壓。目前,越來越多的專家認為,面對代謝綜合征這一主要由不良生活方式引起的慢性疾病,早期預防較高科技醫療手段更為有效。通過社區衛生服務系統,對代謝綜合征患者進行指導和不良行為干預,配合藥物治療,使代謝綜合征得到有效控制,提高患者的生活質量。

1 對象與方法

1.1 對象

2008年10月對蛇口某社區的居民進行入戶調查,按照2004年中華醫學會糖尿病學分會制訂的代謝綜合征的診斷標準(CDS標準)[1]共篩查出代謝綜合征患者78例,其中,男42例,女36例;平均年齡39~67歲。納入對象還要求意識清楚、思維正常、能進行語言溝通、有一定的學習能力、具有小學以上文化程度,可獨立行走、自行復診、生活能自理并排除繼發性高血壓、心功能Ⅱ級以上、糖尿病視網膜病變、周圍神經血管病變、肝腎功能不全及血液系統疾病等。

1.2 調查方法

對納入管理的代謝綜合征患者講明參加此項目的意義,達成管理協議。然后進行第一次問卷調查,全面進行體格檢查(包括身高、血壓、體重、血糖、血脂)。填寫管理表,對其進行干預管理活動;填寫隨訪表,隨訪代謝綜合征患者1次/月,調查結束時間為2009年3月,隨訪紀錄要求及時、正確、詳細填寫,對沒有及時復診的患者要進行電話督促。干預結束后對納入管理的患者再進行一次全面體格檢查。

每個隨訪小組成員由1名社區醫生、1名護士、1名健康教育人員組成,每月隨訪患者1次,并為患者檢查各項指標(血糖、體重、血壓),同時用自制調查表收集患者情況,包括:①對代謝綜合征相關知識和實際操作進行測試和評分,不合格為<60分,合格為60~79分,優秀為≥80分。②飲食情況,考慮難于具體計量,采用模擬法,分為:較素(魚、肉、蛋、動物脂肪吃得較少);均衡(動、植物食物搭配較均衡);較葷(大魚大肉,飲食無節制)。③運動情況,同樣考慮運動量計算難于量化,也采用模擬法,分為:無運動(無體力勞動,又無體育活動者);少運動(無體力勞動,運動時間每天<1 h者);經常運動(從事體力勞動或每天運動時間達1 h以上者)。

1.3 干預措施

1.3.1 制作、印刷代謝綜合征保健知識和代謝綜合征防治知識宣傳資料,介紹代謝綜合征患者的病因、危險因素、癥狀、預防、綜合治療的方法,如科學的飲食、參加適當的體育鍛煉等。

1.3.2 邀請本區二、三級醫院內分泌科專家每2個月開展一次代謝綜合征知識講座,闡述代謝綜合征的危害、預防代謝綜合征發生的重要意義、代謝綜合征干預的重要性,回答干預對象提出的問題。

1.3.3 給予個體化的飲食指導:糖調節受損與糖尿病患者的飲食干預是控制飲食,改善飲食結構,進行低熱量、高纖維、低飽和脂肪酸飲食,限制脂肪占總熱量的20%以下;超重和肥胖患者的飲食指導主要是采用多種飲食方法減輕體重,即低脂、高多糖、高纖維,低血糖生成指數飲食;高血壓患者的飲食干預為減重、減少鈉鹽攝入、限制飲酒、增加體力活動等。同時要避免狼吞虎咽式進食,每日三餐,定時定量,早飯要吃,晚餐避免過飽,晚餐不要超過總食量的30%,早餐至少達到35%。

1.3.4 給予個體化的運動指導:堅持每天完成30 min的中強度的運動(根據性別、年齡、體型、體力、生活習慣、勞動、運動習慣、運動經驗、運動愛好等制訂相應的個體化運動。該運動應因人因時而異,個別對待,既要有相對穩定性,又要適應變化而有靈活性)。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 干預前后患者對代謝綜合征相關知識的知曉情況比較

患者干預后較干預前對疾病知曉程度有明顯改變,考查評分不合格比例下降,合格和優秀比例增加。見表1。

表1 干預前后患者對糖尿病相關知識的知曉情況比較[n(%)]Tab.1 Comparison of awareness of metabolic syndrome knowledge before and after intervention[n(%)]

2.2 干預前后不良行為的改變情況

2.2.1 干預前后飲食情況:患者干預前后飲食情況有所改變,飲食均衡比例增加,不均衡飲食比例下降。見表2。

表2 干預前后飲食情況比較[n(%)]Tab.2 Comparison of diet before and after intervention[n(%)]

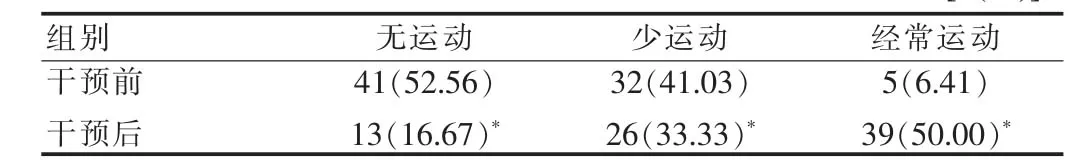

2.2.2 干預前后運動情況:患者干預前后運動情況有所改變,經常運動的人數比例增加,而無運動和少運動比例均減少。見表3。

表3 干預前后運動情況比較[n(%)]Tab.3 Comparison of exercise before and after intervention[n(%)]

2.2.3 干預前后的各項指標比較:患者干預后TG、TC、FPG、2 h FPG、BMI、收縮壓較干預前明顯減低,HDL在干預后顯著升高,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

3 討論

代謝綜合征是指一系列與胰島素抵抗有關的代謝紊亂綜合征,包括高胰島素血癥、高血壓、糖耐量減低、2型糖尿病、異常脂蛋白血癥、中心性肥胖、微量白蛋白尿、高尿酸血癥、纖維蛋白原和纖溶酶原活化物抑制因子增多、膽石癥和脂肪肝等[2]。上述多種代謝紊亂可同時或先后出現在同一個患者身上。大量研究表明,生活方式及飲食結構不合理(脂肪攝入過多、纖維素攝入過少)、活動少都能降低胰島素敏感性,增加代謝綜合征的發生。不良生活方式與糖尿病的發生和發展密切相關,單一藥物治療不能完全控制代謝綜合征,對代謝綜合征的治療應該是多角度的,藥物、運動、飲食、心理和教育的綜合治療方法已成為當前治療的重要發展趨勢,社區的干預項目也是圍繞這幾點進行的[3]。

表4 干預前后的各項指標比較(±s)Tab.4 Comparison of various indexes before and after intervention(±s)

表4 干預前后的各項指標比較(±s)Tab.4 Comparison of various indexes before and after intervention(±s)

與干預前比較,*P<0.05Compared with before intervention,*P<0.05

指標 干預前 干預后TG(mmol/L)TC(mmol/L)HDL(mmol/L)FPG(mmol/L)2 h FPG(mmol/L)BMI(kg/m2)收縮壓(mm Hg)2.67±0.38 5.63±1.24 1.32±0.43 7.62±3.21 11.37±3.32 26.47±2.56 142.4±17.9 1.54±0.71*5.09±1.01*1.47±0.48*6.14±2.89*9.59±2.84*23.78±1.96*128.7±14.3*

當前我國醫療體制改革的重要目標就是積極整合醫療資源,大病進醫院,小病在社區,作為一種慢性疾病,代謝綜合征的社區干預越發為廣大醫務工作者所重視,而早有研究表明社區干預的效果顯著[4],本課題研究社區的個體化干預,更加強調了患者的個體特異性,根據患者的文化水平、職業、年齡、經濟收入、生活習慣等具體情況提出相應的治療建議,使得干預措施更有針對性,效果更明顯;同時社區個體化干預通過問卷和訪談,充分調動個體的主觀能動性,提高患者的自我保健意識;并且在治療過程中,干預策略可以根據患者本月的調查結果重新制訂,使其更具有靈活性;在每月的隨訪中,還可以起到一定的監督和鼓勵作用,使患者保持健康心態堅持治療。

此次干預結果表明,社區個體化干預后,代謝綜合征患者的認知、飲食、運動情況得到了改善,生活更加健康,血糖、血壓、血脂、體重各項指標的控制收到了較好的效果。從對社區內糖尿病患者為期半年的系統管理和實施的社區個體化干預的效果來看,社區系統管理能摸清和掌握代謝綜合征的患病情況;社區個體化干預能夠幫助患者做到預防代謝綜合征,提高居民的生活質量,以上管理方法和實施過程是切實可行和行之有效的。

[1]中華醫學會糖尿病學分會.關于代謝綜合征的建議[J].中華糖尿病雜志,2004,12(3):156-161.

[2]梁琳瑯.代謝綜合征的診斷[J].中國實用內科雜志,2008,28(11):910-911.

[3]阮麗,曾耀星.代謝綜合征的新進展與綜合防治[J].中國健康教育,2008,24(5):403.

[4]周書明,尹秋生,曹少軍.老年人代謝綜合征患病率及綜合干預后的變化[J].中國老年學雜志,2010,30(3):392-393.

[5]Windler E,Zyriax BC.Lifestyle changes for prevention of coronary heart disease[J].Herz,2001,26(8):513-522.

[6]陸敏敏,馮正儀,朱莉珍,等.代謝綜合征患者的社區飲食和運動干預策略分析[J].中國全科醫學,2004,7(12):1844-1846.