不同體位對起搏器植入術后患者恢復的影響

趙士榮,何麗萍,孫 蕾

(遼寧省大連市中心醫院心內一科,遼寧大連 116033)

隨著人工心臟起搏技術的迅速發展,永久起搏器植入術已成為搶救和治療危及生命的緩慢性心律失常患者的重要措施[1]。為預防起搏器植入術后并發癥如電極移位、出血等的發生,目前,國內的傳統做法是:為植入起搏器的患者術后傷口部位放置沙袋,平臥位2~3 d,3 d后坐起或下床活動[2],但在臥床期間所出現的切口疼痛、腰背酸痛、腹脹等不適感覺,給患者增加了痛苦及心理壓力[3]。這使部分患者需要止痛劑、鎮靜劑或緩瀉劑等藥物來緩解這些不適。筆者自2009年1月起,為植入起搏器的患者術后采取平臥、床頭抬高的體位,并根據個人情況調整角度,以保證沙袋平放在囊袋上,取得了良好效果,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2006年1月~2010年6月在我科行起搏器植入術的73例患者。其中,男39例,女34例;年齡16~86歲,平均(66.73±13.05)歲;病竇 37例,房室傳導阻滯 33例,室速1例,房顫伴長間歇2例。納入患者均已除外高血壓、冠心病、心衰、糖尿病等并發癥。

1.2 方法

將2006~2008年行起搏器植入術的33例患者作為對照組,2009年1月~2010年6月行起搏器植入術的40例患者作為試驗組。對照組采取傳統的護理方法,即:術后患者平臥位,術區沙袋壓迫6 h,絕對臥床3 d。試驗組:術后患者即采取平臥,床頭抬高,并根據個人情況調整角度,術區沙袋壓迫6 h,48 h后下床活動。其他均按常規進行治療及護理。比較出血、電極移位,應用止痛劑、鎮靜劑、緩瀉劑的例數及平均住院日。

1.3 統計學處理

數據采用SPSS 11.5統計軟件進行處理分析,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

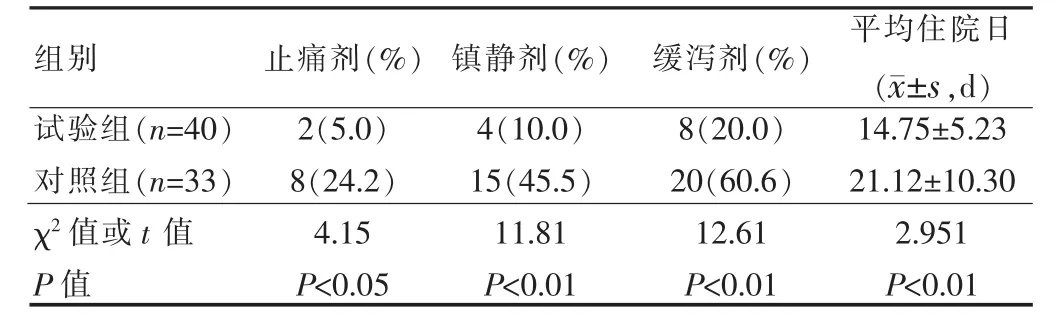

術后試驗組患者無出血或電極移位發生,對照組患者有1例發生皮下出血。兩組患者在止痛劑、鎮靜劑、緩瀉劑的使用方面比較,試驗組明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05 或 P<0.01)。 見表1。

表1 兩組應用止痛劑、鎮靜劑、緩瀉劑的例數及平均住院日的比較

3 討論

人工心臟起搏是通過人工心臟起搏器發放人造的脈沖電流刺激心臟,以帶動心搏的治療方法。主要用于治療緩慢的心律失常,也可用于治療快速的心律失常[4]。作為一種創傷性治療方法,為防止出血、電極移位等并發癥的發生,國內對于植入起搏器術后的傳統做法是:術后患者須平臥位,術區沙袋壓迫6 h。沙袋壓迫部位是在切口下方囊袋上,而不是皮膚切口縫合處,由于胸廓不是平的,還有患者的胖瘦、性別等因素的影響,因此很難做到沙袋準確無誤地壓迫在囊袋上而起到壓迫止血的目的。而為植入起搏器的患者術后即采取平臥,床頭抬高的體位,并根據個人情況調整抬高的角度,可以保證沙袋平放在囊袋上,這樣不僅能防止沙袋下滑,而且可以使力的重心剛好作用于囊袋,從而起到壓迫止血的目的,同時也避免了剪切力的產生所引起的局部血液循環障礙。此外,6 h后,患者可以通過調整床頭抬高的角度,選擇合適的體位,降低切口張力,減輕疼痛,以達到舒適的目的。同時,未增加術后出血、電極移位等并發癥發生的風險。因此,為起搏器植入術后患者即采取平臥,床頭抬高的體位,可以在一定程度上預防術后并發癥的發生,使患者感覺舒適,促進恢復,縮短了住院日,節約了住院費用,此方法簡單、適用,值得臨床推廣。

[1]金麗華.緩慢心律失常植入永久起搏器的護理體會 [J].吉林醫學,2010,31(1):133-134.

[2]孫鳳英.人工心臟起搏器植入后患者的護理方法及體會[J].臨床醫藥實踐,2010,(10):637-638.

[3]尹紅,姜晶晶,曲茹虹.舒適護理模式在永久起搏器安裝術后臥床期間的應用[J].實用心電學雜志,2005,14(4):281-282.

[4]葉任高,陸再英.內科學[M].北京:人民衛生出版社,2001:227.