定義(八章)

[日]谷川俊太郎 作 田原 譯

定義(八章)

[日]谷川俊太郎 作 田原 譯

關于女人的十四個問題

什么也不是之物的尊嚴

什么也不是的東西,什么也不是地一咕嚕倒下,在什么也不是的東西和什么也不是的東西之間,有著什么也不是的關系。什么也不是的東西為何出現在這個世界上?想問個究竟卻又不知道問法。什么也不是的東西,無論何時何地,都若無其事地躺倒著,雖然不會威脅到我們眼前的生存,可正因為什么也不是的東西的什么也不是的性質,我們才狼狽不堪。什么也不是的東西,有時會觸摸汗毛濃重的手,有時會閃著炫目的光對眼睛訴說,有時會吵鬧得震耳欲聾,有時會酸溜溜地刺激舌頭。然而,如果什么也不是的東西被其他什么也不是的東西區別開,那么它就絕對會失去它的什么也不是的性質。將什么也不是的東西作為一個無限的整體把握,與將其作為多樣而細微的部分來把握并不矛盾。

——筆者什么也不是地講述什么也不是的東西。筆者講述什么也不是的東西,常常感到它似乎就是什么。量它的尺寸,辨別有用無用,強調它的存在,表現它的質感,都不過是在增加對什么也不是的東西的迷惘。無法給什么也不是的東西下一個定義,是在于語言結構本身,還是在于文體,抑或在于筆者的智力低下?判定個中原因的自由,在讀者一側。

完美線條的一端

一枚樹葉,在完美線條的一端。盡管葉脈純屬一種功能,卻在實現著自我,仿佛期待著被我們讀懂(它幾乎可以說是被畫上去的)。也許,把它當作預言閱讀的人應該在僧院里死去,把它當作設計圖閱讀的人應該患上癌癥,而把它當作地圖閱讀的人要在森林中迷路,把它當作骨頭閱讀的人,最好歌唱著秋日的長晝過活。

即便抵擋住這般誘惑,不去從中閱讀什么,但是,很顯然,我們依舊無法擺脫人的尺度。完美的線條,已經被封在了任何視線都無法到達的彼岸。就算是一根瘦木,也不厭其煩地體現著這一點。不光是葉,就連伸向空中的樹梢、捉弄土壤的根須、甚至脆弱的枯枝,也都在體現著。

關于灰之我見

無論多么白的白,也不會有真正白的先例。在看似沒有一點兒陰翳的白中,隱匿著肉眼看不見的微黑。通常,這就是白的結構。我們不妨這樣理解,白非但不敵視黑,反而正因其白才生出黑、孕育黑。從它存在的那一瞬間起,白就已經開始向黑而生了。

然而,在走向黑的漫長過程中,不論經過怎樣的灰的協調,在抵達徹底變黑的瞬間之前,白都從未停止過堅守自己的白。即便被一些不被認為有著白的屬性的東西——比如說影子、比如說弱光、比如說被光吸收的侵犯等,白在灰的假面背后都會發出光輝。白的死去只是一瞬。那一瞬,白消失得無影無蹤,一種完整的黑頓現。然而——

無論多么黑的黑,也不會有真正黑的先例。在看似沒有一點兒光亮的黑中,隱匿著肉眼看不見的遺傳因子一樣的微白。通常,這就是黑的結構。從它存在的那一瞬起,黑就已經開始向白而生了……

世界末日的細節

沒有風,青蘋果卻從枝頭落下。被放出的羊們叫起來,直到入夜也咩咩不止。咯吱吱的門扉變得和羽毛一樣輕。書簽從書頁間滑落。剛剛竣工的歌劇院里,歌聲突然無法傳到觀眾席。彩玻璃上爬滿裂紋純屬無奈,可孩子們的不再哭鬧卻叫人難耐。螞蟻回不了家,在草間游移。音叉時鐘的音叉普遍高了半個音,它開始鳴響時,襪子提了多少次也還是一味地下滑。桌上的腿麻了,壁紙生了麻疹。

然而那種被稱為嫉妒的情感,卻非但沒有消失,反而越發強烈有加,因無一可以決定,家長們的腹部或硬結為板狀,或凹陷成船底狀。咖啡豆的庫存見了底。側視的水兵凝望正前方的時候,動物園的駱駝傻呆呆地走上街衢。星星像癱了雙腿蹭到一起,鐵質的雕刻被大錘鑄就。曼陀羅的佛們撩起衣衫下擺,溯流而去。孕婦們渾然不知地排成隊……

所有的事件都成為下一個事件的前兆,然而勛章照授,只是世界的細微之處開始喪失其凸凹和特有的臭氣。

螺旋伸直,直線忘記了緊張而彎曲,圓扭曲了,平行線向外互相背離。就算想笑它的滑稽,肌肉也已經不屬于皮膚。鍍錫的白鐵皮碎片一樣的東西不斷從空中飄落。白癡的臉上,終于駐留下人類無法實現的睿智的影子。大氣被真空吞噬。

地球上所有的語言,不論是有文字的還是沒有文字的,都收斂為“O”形的叫聲。沉默緩緩地將這叫聲卷入漩渦、緊緊擁抱的時候,一粒蒲公英的種子,想要到達地上卻又無奈地在臉頰一帶游蕩。

模擬解剖學式自畫像

我吃了草莓。我有一顆金屬填充的臼齒。我看到了一片不知名樹木的嫩葉。我有虹膜。我往膠合板上釘了釘子。我有肱二頭肌。我反復哼唱記憶模糊的一段歌曲。我有舌下小丘。我嗅到了在中杉路的空氣中擦肩而過的女人化妝品的香氣。我有龜頭。

我一邊查詞典一邊寫下幾個字。我有指間球。我因不知什么重要,所以我把我寫個沒完。我有側頭葉。

我被拒絕了解自己到底為何人。盡管如此,我還是含有苯基丙酮酸。我有仙腸關節。我發現自己對友人的不幸心中竊喜,而它正是支撐這種構造的物件之一。

我還有麥斯乃爾觸覺小體,可以在電車中感知向我靠來的醉漢汗涔涔的皮膚,但卻不想承認他的神經膠與自己的神經膠同出一轍。我難免在死掉之前是自己的俘虜,這讓我感到輕微的暈眩。我有蝸牛導管,它通過地球重力,與未知的星際物質接觸。

我總會在焚尸爐中被燒卻,只留下一個甲狀軟骨。

被隱藏起來的名字的命名

第一個名字與恐怖一同被喚。第二個名字因驚愕而無法出聲。第三個名字是野獸的呻吟。第四個名字不過是嘆息。第五個名字趁著黑暗無聲地私語。第六個名字已經成為禁忌。第七個名字與不幸的笑聲無法分辨。第八個名字是詛咒。第九個名字是喃語。第十個名字已經暗示出階級。第十一個名字和第十二個名字當然是閑言惡語。第十三個名字借用了其他的名字。第十四個名字是懶惰的擬聲詞,第十五個名字在被叫出口的瞬間變成死語。第十六個名字不被重復。第十七個名字將人趕向死亡。第十八個名字對其進行解釋。第十九個名字是一個只是名字的名字。第二十個名字是一個包羅萬象的名字。第二十一個名字,什么東西的名字都不是。第二十二個名字輕而易舉地掛在萬人的口上。第二十三個名字睡眠一般令人愉快。第二十四個名字在似夢非夢間被傳頌。第二十五個名字指示著彼岸。第二十六個名字終于無名……

于是,及至第二十七個,名字終于成了語言,名字生出名字,名字為名字命名,名字否定名字成為新的名字,名字像癌細胞一樣不斷繁殖,而且所有的名字都被記載到了詞典里。然后,幸免于此的上述二十六個名字,已經沒有了相應的音聲和表記,已經被埋到了人類的脛骨里。

na

十月二十六日午后十一時四十二分,我寫下“na”。“na”的意思有以下幾種:一、日語中的一個平假名文字;二、指可以用“na”這個音指代的事物的幻影及可以聯想到的一切,也就是說,“na”中包含著始于“na”、終于全世界的可能性;三、我寫下“na”的行為的記錄;四、與上述一切共通的內在的無意義。

十月二十六日午后十一時四十五分,我用橡皮將寫下的“na”擦掉。“na”后面的空白的意義,是對前述四項的否定,以及不可否定的事物。也就是說,如果不記述寫下“na”及擦掉“na”的事實,那么對他人來說這些就并不存在,因而其行為也就不復存在。然而,如果加以記述,那么無論我做出怎樣的行動,都將無法否認“na”。“na”就這樣存在了。

十月二十六日午后十一時四十七分,我無法背叛我生存的形式,無法超越語言,甚至只是因為一個“na”。

咽喉的黑暗

之所以將唯有憑依人的肉體和聲音才得以成立的“exercise”,以腳本或記錄乃至夢幻都無法捕捉的形式活字化,并不是因為別的什么,而是只限一時一地的人的肉體和聲音的鮮活,在我心中誘發了語言。

用語無倫次的信口開河、姿態作派和模仿學舌,我將它們的輪廓傳達給集體十四行詩的各位演員,他們雖然困惑,卻也用無常的手、腿、咽喉、嘴唇,一瞬之間在半空中現出幻影。它們將通常的語言所無法給予的戰栗給了我。

然而,以下文字群的活字,卻與此類事件相去甚遠。

鳥獸戲畫

那里站有幾個男女。站立的時間可為拂曉,亦可為白晝,站立的場所也是自由的。如果是自娛自樂,那么他們可以在荒野上;如果是想讓觀眾看到,那么他們就不妨是在舞臺上。他們沒有必要接受作為職業演員的專門訓練,也許,他們首先就不是他們,而是我們。

起初,他們似乎是沉默的。可是你側起耳朵,就會聽見他們身體發出的聲音、血液的循環和心臟的跳動、還有呼吸和消化器官的聲音。也許,你甚至還會從中聽到他們那現在正要說些什么的身體的彈性。

他們嘴唇微啟,從那里,露出幾近呼吸的私語。那是怯懦而又敏感的小鳥的低吟,它們覺察到厚厚的云層那邊,太陽正在升起;那還是幼獸們的鼻息,它們尚未睜開眼睛,就在找尋母親的乳房。

慢慢地,這些聲音增加了種類,也加大了音量,雖然豐富得足以覆蓋地球上動物群系的全部,但是并不要求你對每個鳥獸的鳴叫聲做忠實的模仿。

比如說雞、比如說牛羊、比如說貓狗等家畜,我們自然可以模仿乃至再現,然而,由于其他種類的鳥獸屬于我們的想象世界,所以我們會使用人語之外的、我們所能發出的所有聲音。但是,不管這些聲音有多么奇怪,當然都遠遠不及現實中鳥獸數百萬年來發出的鳴叫聲。

聲音持續了幾分鐘之后,漸次沉靜下去,雖然最后靜謐得幾乎什么都聽不見,但它還是不間斷地開始向下一輪過渡。

呻吟的賦格

一個男人和一個女人站在那里,他們中間隔著一定距離,也并不是相對而立。兩個人仿佛都沒有注意到彼此的存在。也許,他們都很自然地閉著眼睛。

可以看見二人的胸部因呼吸而緩緩起伏,肩部也在一上一下抖動。寂靜之中,我們的耳朵可以聽到一些細微的聲音。那聲音斷斷續續,給人一種好似在空中飄浮的印象,但是很快就會讓人明白過來,那是他們倆發出的呻吟聲。

極其緩慢、且有著不規則周期的兩個呻吟聲,時而孤立,時而互相糾纏著,一起前行。前方也許可以說是很音樂的。被慎重控制的漸弱、漸強,往往帶來音的強弱抑揚,從輕緩到中強。

呻吟聲仿佛傳達著肉體的苦痛,又仿佛無意識地表現著性的快樂。也許有時候,還可以理解為,在無計可施的情況下,極深的精神不安因了這呻吟聲而勉強得以釋放。

不管怎樣,如果呻吟聲只讓人聯想到一種情況,那就是很深。雖然它的確是從二人的喉嚨里發出的,但是聽起來,卻又像是一個肉眼看不見的東西,正以人體為笛,吹奏出超越人類的情感。

(似乎是為了防止呻吟的抒情,蹲在二人背后的幾個人影,有時會發出幾聲日常的咳嗽。)

點畫法

這里的每個人雖然都還沒有意義,卻又都可以說是顯然不同于鳥獸鳴叫的人類發聲的單位。其過程毫不圓滑,甚至笨拙、努力得有些荒誕。

這是因為,那些新的聲音并不是依各人的意志而發出的。至少,在最初很短的時間里,它是以打嗝一樣有些滑稽的形式,從內部涌上來的。

用尚未有意識地使用過的聲帶、舌頭、牙齒和上腭,發出有著某種秩序的聲音,哪怕僅此一聲,也是一種巨大的意外抵抗行為。有人盡管口吃也要吐出聲音,有人強行使用肌肉,想賦予聲音以聲音。

然而,在與涌上來的聲音的格斗中,人人都不知不覺將其調馴,還更進一步,自己創造了聲音。各人單槍匹馬各自到了這里,但是此間他們記住了,將他們馴化了的聲音投向自己以外的人。

這是一個純潔無邪的游戲。沒有任何意義,但那因尋求伙伴的人類的情感而帶電的聲音,在空間像球一樣飛舞。

那聲音幾乎只是由一個單純的音構成的,但是在一群人中間,它也會被聽為一種未知的語言體系。而今,每個人似乎都有充分的余裕,發一個有別于新聲那多元聲音的音,然后聽辯、欣賞它的千變萬化。

呼其名

音與物結合的時候,就產生了名。我并不是要說明性地追蹤語言的發生,只是,此前一直被認為是毫無意義的一個音——比如說“mu”這個音和手指真真切切所指向眼睛時所產生的某種沖擊,不知為什么,也會存在于這種不上不下的場合。

“眼”“牙”“耳”“手”等名稱,卻是絕不會同歡喜或者爽快的感覺一起出現的,而是與苦痛乃至嫌惡一同產生的。也許人人都要伴隨著嚴重的口吃癥狀,在這里再次成為無法駕馭之物的浮面,但是這不會很長久。

他們馬上就會因習慣名稱、命名名稱開始發現這個世界。孩子般的熱心、驚奇和敬畏支配著他們,人人都互相稱呼彼此的身體、衣裝、攜帶品的名稱。

各個名稱被一一鄭重地發音,甚至被抒情地反芻。于是,名稱便急劇膨脹開來。也就是說,他們開始將在周圍看到的所有的物和存在的所有的人的種種名稱,如饑似渴地叫個不停。

始于眼前具體物的具體名稱的一種祭祀般的狂熱,必然抽象化,然后又不得不轉移到想象力的世界。名稱喚起名稱,聯想招呼聯想,各人都變得對現實世界充耳不聞、有視無睹,執著于自己內部的語匯。

他們甚至沒有時間思考一下,與那些名稱相對應的實體究竟是否存在,便接連不斷地大呼其名。那些名稱已經不具備任何機能,也并未暢通。名稱像念佛誦經一樣,不可思議地成了咒語,最后甚至稱呼名稱的行為,都似乎被埋沒在了疲勞之中。

阿和依

阿和依,是日語五十音圖最前面的兩個音。這單純至極的音,是在名稱的洪水中被再次發現的。在把所有物、所有觀念、所有現實和非現實的混合名稱都教遍以后,人們在空虛難耐之時,便退化成了嬰孩,開始把阿和依當作玩具,就像這也是一種突然流行的習俗。

他們只說阿和依。仿佛是玩賞阿和依,憐惜阿和依,他們用各種方法發音,并試圖在這兩個音中注入所有的感情,像是自己的某一部分變啞了。

他們只將阿和依當作語言跟別人說話,并希望別人也只用阿和依這樣貧乏的語言來應答。在某種意義上,他們如同為阿和依請求布施的化緣僧一般禁欲;在某種意義上,他們又像一群接受集體治療的精神病人一樣病態。

他們周圍與其無關的村民們,或者過路的人們,或者,如果把那里看做是舞臺,那就是觀眾們,抑或是我們,是會侮辱過來搭話的他們呢?還是會用不到位的語言和他們搭訕呢?

不管怎樣,在持續某段時間之后,每個人都定會離散孤立,遭到遺忘。在失望的最后一瞬,阿和依的音終于與一個人的唇連接在了一起,明確地發出“愛”這個詞的音。然而,如此發聲的那個人,卻已經無論如何不能在自己心中把玩這個詞的實體了。盡管也許他或者她第一次領略所謂的意義。盡管他們也許是第一次要將一篇文章訴之口端。

然而,謊言的語言,只好混入真真切切寫在這里的、無止境的人類語言那不定型的宇宙中。瞬間匯集來的數名男女,也在不知不覺間散去。遠處不斷傳來人的聲音,仿佛是在證明世間沒有完美的沉默。

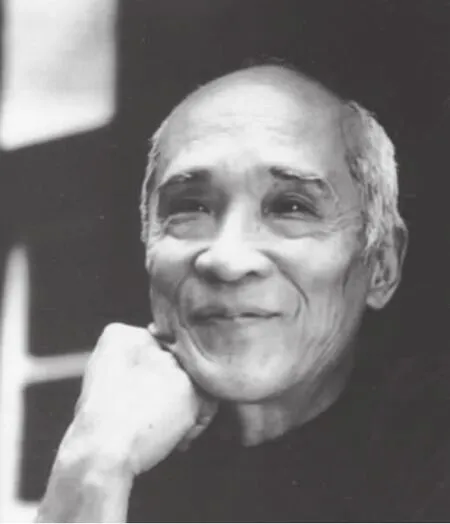

谷川俊太郎:日本當代著名詩人、劇作家、翻譯家。出版有《二十億光年的孤獨》《62首十四行詩》《谷川俊太郎詩選》等七十余部詩集。著有《以語言為中心》《在詩和世界之間》《愛的思考》等評論、散文及隨筆多部。

田原:1965年出生。詩人、文學博士。現任教于日本國立東北大學。出版有中文詩集《田原詩選》和日文詩集《岸的誕生》等。主編有日文版《谷川俊太郎詩選集》。現居日本仙臺。