論農田水利的社會與組織基礎

——豫南Y鎮農田水利調查

郭 亮

(華中科技大學 法學院,武漢430074)

論農田水利的社會與組織基礎

——豫南Y鎮農田水利調查

郭 亮

(華中科技大學 法學院,武漢430074)

在Y鎮,農田水利合作的大面積地解體既增加了農戶的生產成本,也導致了公共水利設施的年久失修。這種狀況的產生一方面在于農民的利益高度分化,以致相互之間合作的難度加大;另一方面則在于,基層組織逐漸喪失了解決農田水利合作問題的能力與動力,而日益地“懸浮”于鄉村社會。即,在農田水利所嵌入的社會基礎與組織基礎之間,二者互相不匹配的程度愈加提高,這正是當前水利合作難以為繼的困境之所在。

農田水利合作;社會基礎;組織基礎

從2010年西南五省大旱,到2011年初的華北大旱,幾十年乃至上百年不遇的旱災頻繁地侵襲中國的大部分地區。每次旱災的影響地區之廣,持續時間之長,造成損失之嚴重已經引起了中央的高度關注。為此,2011年的中央 1號文件專門將農田水利問題放在了更加突出的高度,決定用5-10年的時間從根本上扭轉水利建設明顯滯后的局面。根據我們的調查經驗,事實也的確如此。在每次的旱災中,天災的原因固然不可抗拒,但農田水利基礎設施的年久失修卻是災害嚴重程度的重要推手。在傳統的農業社會,圍繞著定期性地對大江大河的治理,中國孕育出了中央集權的官僚機構,即所謂“東方專制主義”①。因為只有此種權力形態才能最大限度地調動全國性的人力和物力,以保證基本的農業生產,進而維系這一文明的存在。而在地方社會的水利管理中,民間自治組織以及宗族組織則發揮著關鍵作用,由此也塑造了鄉村社會的社會結構②③。新中國成立之后,治水以及興修水利同樣是國家和地方治理的一項重要內容,當前大部分農村的農田基礎設施基本上都是在那一時期形成,以致“水利是農業生產的命脈”——這標語和口號早已為基層政權的決策者甚至普通老百姓所熟悉。如果說在治理水利上我們從來不缺少經驗和傳統的話,那么當前農田水利的癥結究竟在哪里?

2010年暑期,筆者及其所在的研究團隊曾對豫南Y鎮的四個村莊進行了為期20天的駐村調研,在此基礎上,筆者獲得了這一地區農田水利的諸多經驗材料。在樣本的代表性上,當地的農田水利無疑具有極強的地域性特征,以致無法代表全國范圍內的農田水利現狀。然而,作為一項質性研究和個案研究,筆者追求一種“片面的深刻”④。換句話說,個案可以是非常獨特的,甚至偏離正常狀態,但它體現出的某些特征卻具有重要的普適性。因此,研究者研究的是個案特征,而非個案⑤。在這個意義上,筆者希望通過對個案地區的經驗呈現和分析,揭示出水利現象背后更具有深層次和穩定性的內在機制,以加深對當前水利困境的認識和理解。

一、當地農田水利的現狀

Y鎮行政上隸屬河南省Z縣。該鎮地處丘陵地帶,境內湖泊眾多,水庫、堰塘等星羅棋布,主要農作物以水稻為主,輔以耐寒作物小麥、玉米等。全鎮共轄15個行政村,共有耕地5萬3千畝,有人口3萬3千余人,其中農業人口在3萬1千人左右。在當前的社會條件下,外出務工是當地農戶的一項重要的收入來源,全鎮每年穩定地在外務工人員在1.3萬人左右、年創收達到1.2億元。

當地的灌溉水源主要由兩部分組成,一是大型的水庫、河壩,二是堰塘。目前,Y鎮共有大型水庫、河壩24座,其中最大的設計灌溉面積達到6000畝左右,最小的設計灌溉面積也在200畝以上;堰塘面積一般在3、4畝左右,每個村民小組內一般都有幾座堰塘。堰塘的積水主要來自于降水,以備干旱時用水之需。

當地的居住格局以“灣子”為單位,一個村民小組由一個“灣子”或幾個“灣子”組成,人口規模大約在30戶、100人左右。由于居住鄰近,一個村民小組不僅是農戶主要的生活和社會交往單元,也是一個基本的水系和灌溉單位。農村稅費改革之前,Y鎮的農田水利的灌溉都是由村民組長負責,每家每戶出資、出力,以一個村民小組為整體從堰塘或者水庫放水中進行抽水灌溉。也就是說,無論是在架設抽水設備等體力活上的共同協作,還是由此而產生電費、工費的分攤,以及公共抽水設施的維修與管理,農戶之間的水利合作都是在一個村民小組范圍內進行。

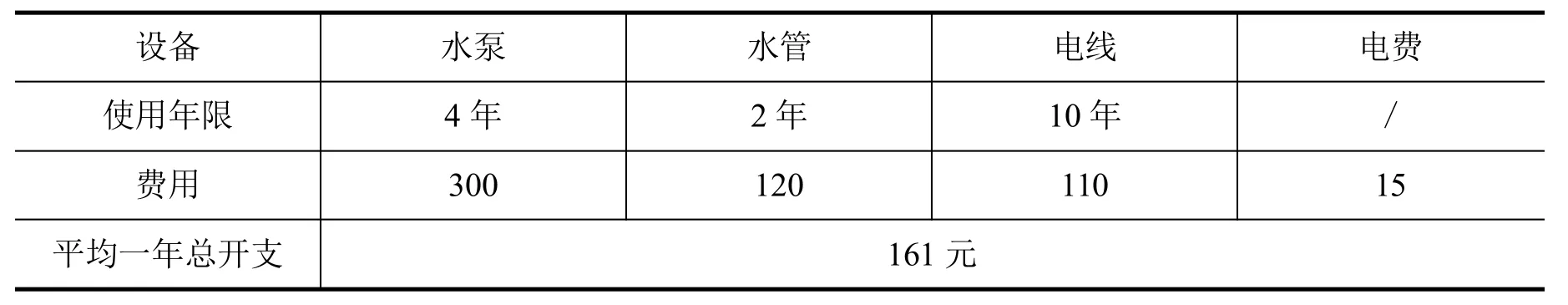

但最近幾年,Y鎮范圍內的集體抽水大面積地解體,大部分的農戶已經開始以家庭為單位進行抽水,水泵、水管、電線等抽水的設施在當地迅速地普及。與集體抽水相比,個體抽水使得農戶必須承擔更高的成本。一農戶以自家的4畝田耕種為例,在集體抽水時每年一共需要均攤110元的費用,而如今則達到了160元左右,他計算了個人抽水所需要的各種設備及費用開支。

不僅如此,個人抽水還浪費了農戶大量的精力、時間。為了放水,大量的外出人員不得不趕回家,由于減少了其在外務工的收入,這也同樣是一筆不小的損失。一個農戶這樣講到:

表1

個人抽水時,老頭在水管子這頭看,老媽子(地方俗語,老太太的意思)在管子那頭看,又害怕電機被人偷走了。還害怕有人中途把管子放到自己田里了。太費精力了。有集體的話,10天就能栽秧,沒有集體,半月也插不了秧。大家都愿意集體搞,但又搞不起來。

集體抽水的好處對于村民來說是明顯的,但他們個體的選擇最終導致了集體的非理性后果。在集體抽水的瓦解后,由于沒有組織的統一管理,力量分散的小農家庭無力對原有集體抽水的農田水利設施進行維護。在Y鎮,之前投資不菲的電泵站等水利設施大都已經癱瘓,超過半數的堰塘年久失修,或者淤塞嚴重,或者因為滲透而無法起到儲水的作用。農戶不再有集體的力量可以依靠,他們似乎又重新回到了以個體來解決農業公共品的時代。在這種條件下,如果出現一場嚴重旱災的話,Y鎮的農業生產無疑將遭受一場重大的損失。

二、水利的社會基礎:利益分化的農民

如果說集體抽水對每一個合作者來說都是一件利大于弊的事情的話,那么每一個合作者從中獲得利益的多少卻是不平均的,能否克服這種因利益分歧產生的不均衡心理就成為了能否合作的一個重要因素。從Y鎮的情況來看,原有水利合作體系的解體正是這一利益的分歧所直接導致。我們發現,在原有利益差別存在的情況下,新的利益差別又出現,農田水利合作的難度不斷加大。

(一)因自然地理條件不同產生的利益分歧

由于農田的用水量很難精確計量,集體抽水時的水、電費以及各種費用都是根據每戶的田畝數進行均攤。但是,由于一些農田處在水路的必經之地,不管這些農田的主人繳納水費與否,水都會從他們田塊附近經過,少數農戶就會利用這種有利的地形而故意不繳納水費。周村村張灣小組的集體抽水正是基于這種原因而解體,該組的農戶認為:

“在屋種田的人好多沒法說,掏錢時他不掏錢,你掏錢他又用水。自己用鐵鍬開個豁,水就留他田里去了。我買了設備之后,總共花了1000多元,就不愿意再(集體)抽水了。寧可自己多掏錢,也不能他們這些人揀這個便宜。80%的人掏錢,20%的人白用水。找他要錢,今天沒有,明天沒得,誰還去說,再說就會得罪他,最后干脆就各抽各的”。

在這部分不愿意合作的農戶中,一部分人完全是出于“搭便車”的心理,其他農戶暗地里將此類人稱為“賴疤頭”(當地俗語,意思是“釘子戶”、故意搗亂的人)。不過,總體而言,在一個熟人社會中,傳統的人情、面子還能發揮一定的作用,進而在一定程度上約束這種行為。正如農戶經常發出的憤慨,“他不要臉,我們難道也能不要臉嗎”。

其實,一部分不愿意分攤費用的農戶往往也有著自己的理由。由于當地農田為高低不平的梯田,灌溉用水需要從上往下沿著溝渠依次傳遞,那些較遠的地塊只能在上游的田都已經灌溉完成的情況下才能得到水,而這時的水量已經大為減少,甚至已經沒有。經常發生的情況是,自己和上游農戶繳納的費用相當,但自己得到的水量并不一樣。在這時,如果大家繼續繳納一樣的費用的話,下游農戶就會感到極大地不平衡。周村的李樓村民小組就發生了這種情況:

直至2000年,周村的李樓村民小組、楊東村民小組以及楊西村民小組都是共同從十聯水庫中抽水。在這三個村民小組中,楊東、楊西村民小組位于水路的上游,李樓小組處于水路的下游。每次插秧時,三個小組共同用水,但因為前兩個小組用水不加節制,導致李樓組田塊較遠的農戶常常無水插秧。在與這兩個小組協商未果的前提下,李樓村的這部分農戶就不愿意再參加集體抽水,李雙樓的集體抽水就此結束。

在家庭聯產承包責任制推行之初,包括Y鎮在內的許多地方都將土地進行了平均分配,這不僅意味著每戶人均得到的土地面積相等,也意味著地塊質量好壞的一致。于是,在人均只有“一畝三分地”的基本人地關系下,為了實現平均,農田被人為地切割,呈現出嚴重的細碎化格局。在Y鎮,一家有8畝土地面積的農戶,其土地卻分布在20多個地塊之中。在這種條件下,農田水利嵌入到了一個利益錯綜復雜的關系網之中,一家一戶水利灌溉的實現只能在與周邊農戶的協商、合作中完成。在分田單干后相當長的一個時期內,農業用水的費用是和稅費一起征收的,撇開價值上的判斷,這種略帶強制性的征收手段卻克服了不平衡心理所可能引發的不合作。在新的形勢下,由于不能有效地克服這種利益差別,因地理條件不同引發的合作困難反而更加被凸顯了出來。

(二)因農戶職業多元化所引發的利益分化

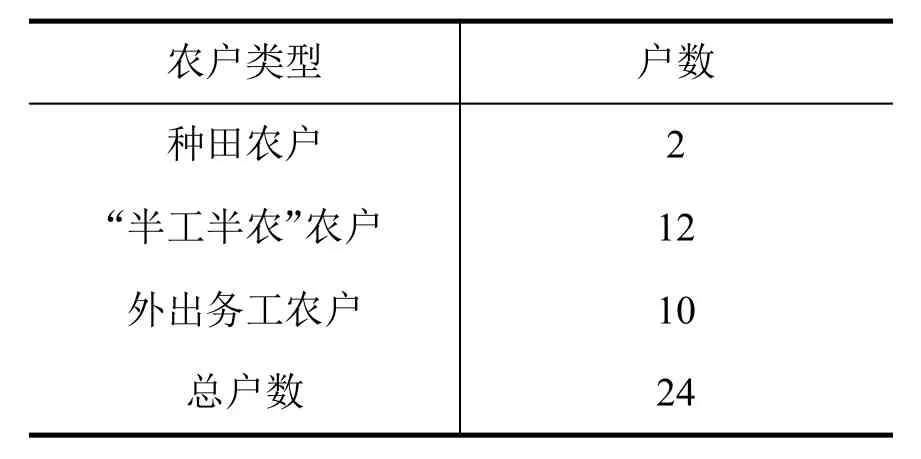

在Y鎮,外出務工是支撐當地經濟發展的一個重要手段。在當地,外出務工人員主要從事建筑行業,分布在北京、上海等全國各大城市。與此同時,由于缺少技術、年齡偏大等原因,村莊中仍然留守了一部分的村民。這也意味著,當前的農戶不再是鐵板一塊,其本身已經發生了高度的分化。依據其家庭的主要收入來源,Y鎮的農戶基本上可以分為三類:一、常年外出打工的農戶;二、“半工半農”的農戶,即種田與在本地打工相結合的模式;三、種田農戶。不同類型的農戶對土地的依賴性和態度已經不同,從而表現出對農田水利的不同利益訴求。以下是周村長北村民小組24戶農戶的基本分類情況:

表2

種田農戶和“半工半農”農戶是當前村莊中耕種土地的主力。種田農戶一般在50歲以上,由于不能滿足外出務工的要求,為了維持家庭的再生產,這部分農戶盡量地以流入土地的方式擴大土地耕種的面積。土地的收入是其家庭收入的主要甚至唯一的來源,農田水利的好壞和他們的利益緊密相關;“半工半農”農戶年齡一般在40——50歲之間,他們的家庭收入雖然由打工和務農兩部分構成,但這兩部分之間卻是互相依賴的。對于這部分農戶而言,一方面因耕種的土地面積有限,來自土地的收入不能維持其家庭的正常運轉,另一方面因打工是以在本地做零工為主而缺少穩定性,從而必須以耕種土地為生存的基本保障。而且,更關鍵的是,在當前貨幣化支出大量增加的社會背景下,耕種土地能夠大大減少其貨幣化支出。正如一些調查發現,“土地之于農民是一個矛盾的統一體,光依靠土地農民不能維持生活所需的貨幣性開支,但完全放棄對土地的直接經營,就會大大增加農民的貨幣性支出,這遠不是農民看似豐裕的打工收入所能補償的”⑥。

外出務工農戶則完全脫離了村莊生活,他們不再耕作土地,土地流轉給了留守在家的以上兩種農戶。一般情況下,這種流轉都是依據口頭協議進行,且大都轉給自己的鄰居、親戚、兄弟等。流轉的年限具有較大的隨意性,只要外出務工農戶重新回到村莊,他們隨時可以把土地收回。外出務工的農戶關心的只是土地的承包權,至于土地的耕種方便、水利灌溉條件等問題則是耕種人關心的問題。但是,由于只是臨時性的代耕、代種,土地的實際耕種者又不愿意對土地以及相應的水利設施進行長遠的投資,這就使得農田基礎設施的建設往往無法進行。

楊東、楊西村民小組是相鄰的兩個村民小組,共有農戶50戶左右。由于田塊的地勢較高,為了這兩個小組農戶的農業灌溉,上世紀50年代,地方政府在此建立了一座水泵站,專門用于該小組的提水灌溉。農村稅費改革以后,由于村組提留的取消,村組集體不再掌握集體資金,水泵站的維護變得不可能,并最終癱瘓。如果想要水泵站發揮作用,以實現集體抽水,就需要大約3萬元的資金以用于泵站主要零部件的更換。平攤下來,每戶農戶需要拿出六百元。但是,由于大量的農戶外出打工,土地已經發生了流轉。對實際耕種土地的農戶來說,土地并不是自己的,隨時可能被原來的主人收回,他們當然就不愿意拿出這筆對他們來說不少的資金。對原來的土地主人來說,由于自己已經不耕種土地,他也不愿意由自己全部承擔這筆費用。這樣,維修泵站的經費遲遲收不上來,因為不愿意接下這個燙手山芋,就沒有人愿意擔任村民組長。為了實現集體抽水,兩個小組農戶只好等著國家專項撥款的到來。

由于打工經濟的影響,農戶的職業類型已經多元化。在農田水利灌溉中,農戶的利益分化不僅是因自然地理位置不同所導致的利益分化,還疊加了從事的職業不同所導致的利益分化,當前農田水利的社會基礎本身正在產生嚴重的離散傾向。因此,考察當前農村水利的困境,我們不僅要加強水利灌溉的科學設計和布局,增強農田水利的基礎設施的科學性,還要關注農田水利所嵌入的社會基礎,以及這種社會基礎對農田水利的影響。在這個意義上,農民合作困難的原因絕不只是“善分不善合”⑦的小農意識作祟,而且是村莊社會中高度的利益差別和分化所導致。如果說這種情況是當前農村社會一個較普遍的現實的話,那么是否存在一個應對這種利益分化的機制就成為了水利合作能否實現的關鍵。

三、水利的組織基礎:“懸浮”于鄉村社會的基層組織

當農田水利的社會基礎呈現出離散化趨勢時,水利合作的實現更需要一個強有力的機制來克服這種利益分歧。在村莊社會,水利合作依靠的一個直接組織資源是鄉村組三級基層組織,但是在當下,基層組織尤其是與農戶生活緊密相關的村組兩級組織能否有效應對這種新的形勢呢?

(一)村莊異質力量的介入:基層組織的制度性退出

自1980年代中期以來,農村水利體制遵循的是一條市場化改革的基本路線,其中最主要的內容就是實現供水主體與用水者的市場化關系⑧。也就是說,農業用水從原來純粹的社會公益品逐漸具有了商品的性質。在Y鎮,所有的水庫以及一定規模的堰塘,基層組織大都以發包的形式承包給了本地或外地的老板,他們或者養魚、或者栽植蓮藕。按照協議,承包商負責水庫和堰塘的定期維護,且在農忙時首先要滿足農戶的灌溉用水。事實上,在水庫發包前,多數的水庫都滲水嚴重,而村委會又沒有資金整修,只有通過這種方式才能保證水庫繼續發揮作用。為了讓這些老板能夠放心地進行投資,水庫的承包期一般都至少在10年以上,最長的期限則達到了30年。

通過這種方式,基層組織轉讓了水庫的經營權,從而在正式的制度上不具備對水源管理的責任與權利。水利灌溉主要依靠農戶與承包水庫者之間的市場交易來完成,農田水利的利益主體開始多元化。因此,一旦農戶與水庫承包者之間發生利益的沖突,基層組織只能在兩者之間進行利益的平衡。

2001年,當地遭遇50年未遇的大旱,Y鎮多數的堰塘都已經枯竭,農戶都將希望寄托在水庫的放水上。承包周村水庫的老板是來自鎮上的陳有正。此時,水庫的水也所剩不多,如果讓農戶抽水的話,他放養的數萬元的魚苗就可能全部干死。而且,按照當初與村委會簽訂的合同,當前水庫的水位已經是協議的最低水位線。據說,陳的兒子拿著菜刀在水庫邊上大喊大叫,揚言誰再從自己水庫中抽水就砍誰。面對這種情形,領頭的農戶找到村委會,村委會卻遲遲拿不出好的解決方案,只好上報到鄉鎮政府。Y鎮政府的主要領導召集了陳有正、農戶代表以及村委會的成員進行協調,最終陳有正答應了農戶的放水要求,但必須遵守以下協議。一、不管是否達到灌溉目的,農戶抽水到半夜12點就必須停止;二、村干部專門用標桿測量,一旦放水到協商的基本水位(70厘米)就應該立即停止。

如果說遭遇嚴重的干旱天氣并不多見,那么在常態的天氣情況下,承包商所具有的權利更是要遠大于其所承擔的義務。在Y鎮,水庫的承包一般用于養魚,但因為湖面較大,水庫的管理很成問題,經常有人來暗地里偷魚。考慮到這一點,由于沒有能夠震懾別人的“名聲”,本分一點的農戶都不敢承包,承包水庫者大都是在當地做事講狠、家族勢力較大、頗有“名聲”的一類人,其中不乏相當的“混混”與“地痞”。這些人單純地依靠自己遠播在外的“名聲”,就能有效地降低水庫管理的成本。

對于他們而言,一方面具有法律上的承包地位,對水庫的管理和處置具有法律上的保護,另一面,依托鄉村社會中的名氣和勢力,他們的這種權利得到了更為有效的保障。常常是,在農田需要灌溉時水庫不能及時放水,而在雨季不需要水時,反而大量地放水。也就是說,承包商是基于自己養殖的需要來決定放水與否,本來用于農田灌溉為主的水庫、堰塘,其防旱功能反而放在了末位。而且,由于長期養殖,水面的“富營養化”情況嚴重。對于這些損害農田水利的舉動,基層組織無能為力,索性睜一只眼閉一只眼。于私,他們不愿意得罪這些人;于公,承包商的這種做法也很難在承包合同上予以明確地規范。顯然,由于利益主體的多元化,在水源管理的問題上,基層組織已經無法制度性地介入其中了。

(二)可做亦可不做:基層組織的選擇性退出

即使如此,農戶對基層組織在農田水利中的作為卻仍然有著較高的期待,因為在組織農戶的水利合作上,基層組織仍然有發揮作用的空間。但是在當前的Y鎮,村組兩級組織卻也在日益主動性地退出農田水利的管理,組織農戶的水利合作成為了一件“可做亦可不做”的事情。

首先,我們來看村民組長的行動邏輯。在當地,村民組長的主要工作就是組織本組農戶集體抽水,按照當地老百姓的話說就是“逞頭”。稅費改革后,由于不再向農戶收取稅費和提留,村組兩級就沒有可掌握的集體資金,組長的工資只能由本組的農戶平攤。為了減少農戶的負擔,村民組長一年的工資也就在1200元左右,但是在當前打工經濟的背景下,即使在本地做小工農戶一天也可以賺到至少80元。正是因為有了這種經濟上的比較,在很多農戶看來,將相當一部分時間耗費在收取水費、組織勞動力上是極不劃算的。因此,在Y鎮擔當村民組長的大都是留守在家的60歲以上的老人。

問題是,即使這部分農戶,在不影響其農業生產的前提下,他們也不愿意擔任組長。他們認為與拿到的有限工資相比,擔任組長需要付出的精力太大,而且經常會因為收取稅費而得罪人。

在周村長北小組,由于地勢較高,必須要集體合作抽水,他們迫切需要一個村民組長負責。年近70的王老漢是該小組的一名黨員,農戶就一致推選他擔任村民組長,但他并不愿意干。該組的農戶聚集在他的家中,揚言不答應就不走。迫于無奈,王老漢只好接受了這份工作。他說道:(為了收錢)和人吵架、打架,搞不下去,誰操這個心!叫誰當隊長,誰不當,考慮到自己是個黨員,群眾找到我,就逞個頭算了。

在實在找不到人擔任組長的情況下,一些村民小組要么采取的是“抓鬮”的方式;要么采取的是每家每戶輪流干組長的方法。由這種方式產生的村民組長缺少足夠的權威,且沒有一定的強制力為保障,他們更多的是依托自己人情、面子來組織農戶。一遇到合作和組織上的困難,村民組長就會推脫不干,村民組長這一職位的尷尬處境使得村民組長的擔任具有極大的隨意性。比如,在周村的25個村民小組中,目前保留村民小組長的只有8個小組。

其次,作為正式基層組織的村委會也不能有效地組織農戶的水利合作。在Y鎮,除了少數鎮郊村因為土地開發的原因,村委會掌握了一定集體資金,從而有效地維持村委會的正常運轉外,相當部分村委會都陷入了村莊治理的困境中。依靠上級財政的轉移支付,當地村干部一年的工資在4000元左右,而村委會的辦公經費只有5000元左右,這極為有限的資金使得任何村莊公共事業都很難開展。此外,由于歷史上墊繳稅費,義務教育達標以及修建村級公路時的貸款等一系列原因,多數村委會都有高達幾十萬的村級債務。為了完成工作任務,許多村干部不得不用自己的錢墊上,這使得村干部本身就是村委會的“債主”。在Y鎮,村級工作面臨著財政資金上的巨大制約。

村干部工作的難以開展還在于當前基層組織權威的流失。在中央的三令五申下,曾經運用在稅費收取、計劃生育等工作上的強制手段被杜絕。進而,隨著送法下鄉以及電視媒體的宣傳,農戶權利意識普遍覺醒。在自上而下強調社會穩定的政策壓力下,這種粗暴工作方法因極易引起農戶的不滿而不可能再被常規化地使用。然而,基層干部在喪失了“合法性”的暴力手段之后,新的治理手段卻沒有跟進,以致再次陷入了另一個極端,即,面對鄉村社會中的不合作者,村干部常常沒有辦法來應對。一個村的支部書記說到:

現在除非上面壓的行政任務,比如收取合作醫療,才不得不去做。村里自己的事,都是可辦可不辦。我也想搞點公益事業,一是作為村干部要造福一方,二是要為群眾干點實事,好打造個人威信。前段時間在六里(村民)組要推個大塘,但是就有幾戶因為自己受益少,就不愿意出勞動力,他們不愿意搞,故意搗蛋,就不搞,最后受害的還是他們組。

在當前的政治條件下,村民自治的推行并沒有改變村委會作為鄉鎮政府權力延伸的性質,村干部的工作動力仍然要來自鄉鎮一級的行政命令。在當前,鄉鎮政府的中心工作已經發生了重大轉移,稅費的不再收取使得農業生產的順利進行與否不再成為鄉鎮的中心工作。在原來,為了收取稅費,村干部必須要為農戶解決農業生產問題,否則農戶就以此為理由拒交任何提留。而如今,村干部沒有任何把柄落在農戶手中,原來必須要做的事成為了可做可不做的事情。

在Y鎮,無論是作為一個基本水系單位的村民小組,還是作為村民自治組織的村民委員會,它們介入水利合作中的能力與動力都在消失,進而逐漸遠離村莊社會本身的問題,原本鑲嵌在鄉村社會中的基層組織正在日益地“懸浮”于鄉村社會。

四、結論

本文的一個前提性判斷是,在農田灌溉這一公共品的供給上,農戶合作抽水的成本不僅低于個體抽水的成本,而且其所產生的收益要大于后者。農戶之間的合作也是應對有可能出現的自然災害,保證農田公共基礎設施發揮作用的重要組織資源。然而,在Y鎮,農田水利的合作卻呈現出日益瓦解的趨勢。通過調查和分析,我們發現,造成這種狀況原因在于:一是農戶本身利益的高度分化,以致自身的有效整合日益困難。二是基層組織退出了對農田水利等村莊事務的管理,進而無法應對分化的農戶。如果說利益分化的農戶更需要一個有效的組織機制來克服利益分歧的話,那么當前基層組織的應對能力卻在弱化。

最近10多年來,大部分與Y鎮類似的中西部地區農村日益卷入了巨大的打工浪潮之中,農村社會中以務農為主的單一生產方式被打破,利益的分化使得村莊水利的整合難度加大;與此同時,農村稅費改革后,在一系列政策的累積效應與約束下,基層組織的“作惡”的空間固然在縮小,但是“做事”的能力也在喪失。在農田水利所嵌入的社會基礎與政治基礎之間,由于二者在向相反的方向運動,二者互相不匹配的程度愈加提高,從而進一步導致了水利合作的困境。在這個意義上,雖然本文以解剖麻雀的方式分析了Y鎮農田水利的現狀及發生機制,但撇除具體經驗上的地域性,對水利合作困難機制的分析卻可能具有相當范圍的代表性。

在市場經濟的沖擊下,村莊社會的分化必將進一步嚴重,村莊社會的整合更需要一個權威組織的存在。這種權威組織不僅僅是一個權力受到制約,以防止其簡單使用強制性力量的組織,也是一個能夠將力量貫徹到村莊公共領域,進而具有為村莊提供基本服務能力的基層組織。日益復雜的村莊社會對基層組織自身的建設提出了更高的要求,后者尤其需要的是一種自主解決鄉村社會問題的動力與能力。以此觀之,如何來降低農田水利灌溉的成本,進而發揮其最大的效益就不單單是一個工程領域的技術問題,也不只是國家加大投資力度的資金問題,而且是一個在市場經濟背景下村莊社會有效整合的治理問題,亦是一個基層政權轉型與建設的政治問題。

注釋:

①卡爾·魏特夫:《東方專制主義》,北京:中國社會科學出版社,1989年版,第2頁。

②杜贊奇:《文化權力與國家——1900-1942年的華北農村》,南京:江蘇人民出版社,2008版,第11-20頁。

③黃宗智:《華北的小農經濟與社會變遷》,北京:中華書局,2000年版,第53-56頁。

④吳毅:《何以個案、為何敘述——對經典農村研究方法質疑的反思》,《探索與爭鳴》,2007年第4期。

⑤盧暉臨、李雪:《如何走出個案——從個案研究到擴展個案研究》,《中國社會科學》,2007年第1期。

⑥胡聰慧、彭春城:《中國中部農戶土地利用方式與其收益的關系——對湖北襄樊市典型農村的調查剖析》,《社科縱橫》,2008年第2期。

⑦曹錦清:《黃河邊的中國——一個學者對鄉村社會的觀察與思考》,上海:上海文藝出版社,2000年版。

⑧羅興佐:《治水國家介入與農民合作——荊門五村農田水利研究》,武漢:湖北人民出版社,2006年版,第84-89頁。

(責任編輯 劉華安)

C915

A

1008-4479(2011)02-0061-06

2010-12-23

2010年度復旦大學高等研究院跨學科學術工作坊——“制度轉型期的農村地權沖突”(項目編號IASFudanXSGZF10002)的階段性成果

郭 亮(1981-),江蘇沛縣人,華中科技大學法學院講師,中國鄉村治理研究中心研究員,社會學博士,主要研究方向為法律社會學、農村社會學。