從疑古到求真

——民國孟子生平研究述論

李 銳

從疑古到求真

——民國孟子生平研究述論

李 銳

關于孟子身世的敘述,最早要追溯到司馬遷《史記·孟子荀卿列傳》:“孟軻,鄒人也。受業子思之門人”。然而,這樣一段簡明扼要的孟子生平的記述卻引來后世學者無數的爭訟。盡管歷代學者對于孟子生平多有研究,卻仍是眾說紛紜,莫衷一是。進入民國之后,在疑古思潮的影響之下,民國學人在前人研究基礎之上,也對此問題提出了自己的觀點,成為民國孟學研究的一個重要組成部分。

孟子;生平;錢穆;疑古

作為亞圣的孟子,在中國歷史上具有崇高的地位。然而其身世卻成為一個難以說清的問題,歷代學者對此問題多有探考和解釋,然眾說紛紜,莫衷一是。關于孟子身世的敘述,最早要追溯到司馬遷《史記·孟子荀卿列傳》:“孟軻,鄒人也。受業子思之門人”。然而,這樣一段簡明扼要的孟子生平的記述卻引來后世學者無數的爭訟,直至民國時期也沒有理出頭緒,得到確切的定論。進入民國,在疑古思潮、以及“整理國故”的號召之下,學者對于古史以及經典發生了懷疑,“從康有為發表《新學偽經考》和《孔子改制考》到這第七冊《古史辨》的結集,在時間上已有了將近半世紀的年月。這幾十年中,學術隨著時勢而進展,‘疑古’的學風更是前進得飛快,由懷疑古文經學到懷疑群經諸子,由懷疑儒家傳說到懷疑夏以前的整個古史系統,這都是科學思想發展的自然趨勢,雖有有力的反動者,也是無法加以遏止的。”〔1〕正是在這樣的背景之下,民國學者對于孟子生平進行了不同于之前的研究,從各方面對孟子之生平進行了重新審定。

一、孟子生卒年月的考證

孟子生卒年月問題是大多數孟學研究者所面臨的第一個問題。這種技術性的問題之所以引起眾多學者的興趣,而不僅僅是將其作為簡單的學術性考證,是因為這一問題的解決是孟學研究的一個必需步驟。關于這一點,錢穆在《先秦諸子系年考辨》中有明確表述,他說:“夫孟子七篇,盡人所誦,歷兩千年,至精至熟也。其語亦非偽也。考孟子之年者,非之不及也。然而為孟子考年者,類以史記繩孟子,而不知史年之有誤。即有本孟子疑史年者,亦不能定史年之真是也。然后孟書之非逸者,無異于逸。孟書之不偽者,轉至于偽。人異其說,而皆無當于是焉。”〔2〕由此可見孟子生卒年月問題的重要性,孟子的生卒年的確定對于孟子生平研究具有連貫作用,很多問題的確定和厘清都是在這一問題確定的基礎上進行的,因此這一問題的確定對于進一步的研究具有十分重要的作用,而不僅僅是出于謀篇布局的考慮。

孟子作為一個已經被近乎神化的人物,其生卒年月向來存在很大的爭議。司馬遷在《史記》中關于孟子的生卒年月并沒有記述。古今學者卻樂此不疲,希望能將孟子生卒年確定,如元程復心的《孟子年譜》,明陳士元的《孟子雜記》,清宋翔鳳的《孟子事跡考辨》,周廣業的《孟子四考》,魏源的《孟子年表》等,所以這方面的研究已經非常深入,且形成許多言之有據的說法。時至民國時期,基于這一問題的重要性,很多學者仍然對其充滿興趣,但是民國時期的研究多是在整理前人舊說的基礎上推敲出合理者,較少創見。

盡管有關于孟子生卒年月之說眾多,據時人整理有八種之多①根據羅根澤整理主要有八種說法,分別為:生于周定王三十一年,卒于赧王二十六年;生于周烈王四年,卒于赧王二十六年;生于周定王三十七年,卒于赧王二十六年;生于周安王初年,卒于赧王初年;生于周安王十七年,卒于赧王十三年;生于安王二十六年,卒于赧王二十三年;生于安王二十一年,卒于赧王二十年后;生于安王十七年,卒于赧王二十六年。,而造成這一局面的原因一方面是由于《史記》記載過于簡略,而《孟子》本書又沒有提供更多的線索,反而使這一問題更加撲朔迷離,各家皆可根據《孟子》本文而堅持一說。更為重要的原因則是由于學者在這一問題上更為重視的是孟子生卒年的“文化意義”。所謂“文化意義”是指“一個歷史人物或一個事件在文化領域的象征意義”〔3〕,前代學者正是執著于孟子生卒年的這種 “文化意義”,從而爭訟不已,使得這一問題愈來愈復雜。

民國學者在整理前代學者研究成果基礎之上,大體形成兩種主要意見:一是“烈王說”;一是“安王說”。

(1)烈王說

民國學者對于孟子生卒年月大多持此說,胡毓寰、陳顧遠、王治心、溫晉城、羅根澤等學者都認為孟子生卒年“約略言之,蓋生于烈王初年卒于赧王二三十年,當西歷紀元前三百七十年左右,至二百九十年左右之間。”〔4〕其中以胡毓寰、陳顧遠對此說論述較為詳細。

胡毓寰在《孟子事跡考略》中將孟子生卒年前代研究成果,歸為七類,并且分別敘述了主要主張及其證據。胡氏認為七說之中“主生定王時者,其誤最顯。蓋由定王初年至赧王二十六年,凡三百余年,孟子雖老,豈容有此長壽?”〔5〕而主生于安王時者,則僅是臆測而已。“惟最后一說,謂生烈王四年,卒赧王二十六年,適得八十四齡之數,較為近理。”〔6〕有學者根據孟子至梁時被梁惠王稱為“叟”,認為如生于烈王四年的話,此時孟子年僅三十七歲,似不應該被稱為“叟”。胡氏認為這是因為誤信《史記》之說,他根據《竹書紀年》中記載,認為“孟子適梁,乃慎靚王元年”〔7〕,如此來算的話,此時孟子已經五十四歲,因此被稱為“叟”也就合理了。對于造成這一錯誤的原因,胡氏認為因為司馬遷不知惠王有后元,而誤認為惠王卒于顯王三十四年,從而造成了后世學者在對于孟子生卒年確定時多有謬誤。

陳顧遠在《孟子政治哲學》中則將孟子的生年整理為四說:闕里志說 (孟子生于安王十七年),陳士元說 (孟子生于安王之時,定字為安字之誤),元張題說 (孟子生于周定王三十七年),陳鳳石說 (孟子生于烈王四年)。陳氏在前三說后都列舉了其反對意見,并認為最后一種說法比較可信。然而與其他持此說學者不同的是,陳顧遠并未堅信此說,因其認為“烈王說”所依據的仍是《孟子譜》,而《孟子譜》“自身是否實錄,無人敢斷,又焉能將其作為考據之目標。”〔8〕確實為公允之說。至于孟子卒年考訂,則取眾家之說認為《孟子》書中 “能寫魯平公梁襄王的謚法,孟子縱不一定是死在赧王壬申年,卻也在這幾年里頭前后的。”〔9〕

(2)安王說

持此種說法之學者在民國時期屬于少數,僅有錢穆力主此說。

錢穆堅持國人必對國史具有溫情和敬意,以激發對本國歷史文化愛惜保護之熱情與摯意,闡揚民族文化史觀, 1935年出版的《先秦諸子系年考辯》,“超脫前人,功力尤深,解決了先前一些難以解決的問題,具有很高的學術價值”〔10〕。

錢穆關于孟子生卒年的考訂主要成果就是《先秦諸子系年考辨》和《孟子研究》中的《孟子年譜》。錢氏對于孟子生卒年的確定并未像其他的學者那樣專門專題的進行研究,而是將其視為他整個研究工作的一環,確如古人所說:“常山之蛇,擊其首則尾應,擊其尾則首應,擊其中則首尾具應。”他將孟子生卒年的考訂融入到他的全體研究之中,以此證彼,又以彼反證之,環環相扣,讓人贊嘆。

錢氏首先考訂《孟氏譜》之中孟子生于周定王三十七年四月二日,卒于赧王二十六年正月十五日,壽八十四的說法的不可信,并認為孟子生于孔子后三十五年的說法也不準確。至于流行甚廣的“烈王說”,錢氏認為因其依據年譜所記,逆推而成,因此這一說法也不可信。錢氏根據朱熹在《四書集注》中的說法認為。朱熹之時尚未有年譜,“故朱子所未見,否則以為不足憑,抑且不屑辨教也。以此推之,譜之不可信由此益顯。”〔11〕并且認為朱熹所推孟子去孔子未百年的說法也不準確。周廣業的《孟子四考》因其基于《孟氏譜》和朱熹的《四書集注》,說法也不可信。錢氏在將 “齊、梁、宋、滕諸國世系年代,一一重為厘定”〔12〕后,認為孟子游梁當在惠王后元十五年,“時惠王在位已五十年,計其年壽殆及七十,或已過。而稱孟子曰叟,叟是長老之稱,則孟子之年決不下六十,或亦竟及七十矣。不應至此時始出游。其前孟子游宋,在康王稱王初年,則孟子年亦已五十六十間。又其前孟子先游齊,與匡章交,則四十五十之年也。據此,孟子之生,最早在周安王十三四年,離子思之卒至少在十年外。”〔13〕

錢穆雖本身并不執著于孟子生卒年的準確性,主張重游歷,輕生卒。但錢穆對于孟子生卒年也提出了自己的看法,這就是“孟子之生,最早在周安王十三四年,離子思之卒至少在十年外。”這一說法,也存有較大的問題。如從此說,則存在兩個問題:

問題之一是孟子與匡章交游時的歲數。根據錢穆在《先秦諸子系年考辯》中推斷匡章的生卒年在公元前 360年至公元前 290年,匡章和孟子相游在公元前 335年,此時匡章在25歲上下,而孟子已經56歲,兩人相差30歲之多,孟子不僅與其相交,而且對其頗為尊重。今人楊澤波認為這是不合理的。而楊伯峻也認為匡章“其年歲大致和孟子相當,兩人當是朋友”〔14〕。

問題之二是孟子出游的時間。孟子游齊不久就與匡章交游,如其時為公元前 347年的話,那么孟子第一次游齊的歲數為 44歲左右,歲數比較合理,但距離公元前 324年離齊有 23年之久,“在此期間,除需為母服喪三年之外,并無別事,在齊滯留何以如此之久,缺乏一個合理的解釋。”〔15〕如果與匡章交游是在公元前 335年的話,則“孟子遲至 50多歲方始出游,而在之前除授徒講學、在鄒出仕外,并無其他重要事情,其不甚合理是顯而易見的。”〔16〕

民國時期對于孟子生卒年月的研究,前代學者研究已較為充分,且形成眾多言之有據的學說,給予民國學者的研究空間已經較為狹小,所以學者對于這一問題多是整理舊說,進而申明己意。很多的學者將孟子生卒年具體到年甚至月日,這種研究的精確性和治學態度的嚴謹本無可厚非,然而正像錢穆所說:“此不過孟子一人享壽之高下,與并世大局無關也。……無征不信,必欲穿鑿,則徒自陷于而且拙之譏,又何為者?”〔17〕過分的追求年代的精確,最終反而會流于穿鑿,影響研究的科學性。

二、孟子師承考證

關于孟子的師從問題,在《孟子》本書之中有過敘述:“予未得為孔子徒也,予私淑諸人也。” (《孟子·離婁篇下》)卻并沒有明確道出孟子的師承關系。《史記》中說:“孟軻,鄒人也,受業子思之門人”,這是比較準確的說法,而至《列女傳·母儀傳》中則說:“孟子旦夕勤學不息,師事子思,遂成天下之名儒。”后有《漢書·藝文志·儒家類》中說:“《孟子》十一篇,名軻,鄒人,子思弟子,有列傳。”《風俗通義·窮通卷》中:“孟子受業于子思。既通,游于諸侯。”以上著述都認為孟子乃是子思的弟子,隨著時間推移,持此說者日漸增多。然而后世學者對此說多存疑問,并多有論著對此進行論證,如明代焦竑在《焦氏筆乘》中便認為“子思生年雖不可知,然孔子之卒,子思既長矣。孟子以顯王二十三年至魏,赧王元年去齊,其書論儀、秦,當時五年后事,距孔子之卒百七十余年。孟子即已耆艾,何得及子思之門,相為授受乎哉!”〔18〕民國學者對于這一問題的研究主要是將前代學者的觀點進行整理和重新確定,并在前人學說的基礎之上進行一定的補充研究。

(1)駁孟子師從子思說

錢穆在《先秦諸子系年考辨》中根據孟子游齊時的年歲,向前倒推,得孟子生年之最前限,從而得出“孟子之生,最早在周安王十三四年,離子思之卒至少在十年外。”〔19〕且據錢氏的考證,子上當卒于周安王十九年,則孟子亦不可能師事于子上。羅根澤也認為孟子出生之時 “孔門弟子,固皆殂喪,子思之徒,亦已物故。”〔20〕前代學者也多是以此方法論證孟子師從子思說的不合理之處。

(2)論證孟子思想之來源

民國學者對于孟子師承問題的研究,除以生卒年來駁師從子思說的荒謬之處外,還從曾子、子思、孟子的學術風格角度論證了曾子、子思、孟子之間的思想傳承關系。

胡毓寰在《孟子事跡考略》中,除了對前代的成果進行梳理外,重點考察了孟子與子思之間的傳承關系,因“孟學傳受,則似與子思有密切關系。蓋七篇多記孔門曾思之事,而于游夏之徒,則語焉不詳,且所言多表揚曾思傾向,其尊崇之意,至為明顯。”〔21〕

“舊說以孔子之學,一派由曾子傳之子思,子思傳之孟子。又謂曾子著《大學》,子思著《中庸》。”〔22〕《史記·孔子世家》中也說:“子思年六十二,嘗困于宋,子思作《中庸》。”但胡氏認為今本《禮記》中的《中庸》一篇是否就是子思所作,也僅有《史記》一家之證言。至于《大學》為曾子之書,則 “本屬朱子推想之談,尤未可遽信。”〔23〕但胡氏仍認為《大學》、《中庸》的作者與孟子為儒家同系之學者,“蓋三書所言如脩身誠意等根本主張,似是一脈相承之說;異系儒者,其所言絕不如是之相同也”〔24〕,胡氏在文中將《中庸》、《大學》中與《孟子》中相近之處列出,與《孟子》本文進行比對,從而認為“孟子之學由曾子子思一派門徒傳授,是也;謂《大學》《中庸》之主要部分為孟子同系儒家即曾子子思輩門徒所錄,亦是也;惟謂曾子子思手著《大學》《中庸》以授孟子,則非事實矣。”〔25〕

李長之在承認前代學者尤其是清儒對于孟子與子思之間的關系的考證的基礎上,對孟子與曾子、子思與曾子之間的傳承關系進行了較為系統的論證。李氏在本文中征引《論語》中曾子的語錄與孟子之言進行比對,認為曾子的淳厚、氣魄、重友道等方面與孟子頗為相似,并認為“曾子之小心翼翼的方面雖不似孟子,而淳厚堅實遠大的方面,實□孟子。孟子所謂‘一鄉之善士斯友一鄉之善士,一國之善士斯友一國之善士。天下之善士斯友天下之善士。以友天下之善士為未足,又尚論古之人。’ (《孟子·萬章下》)更是曾子重友道的擴充。”〔26〕李氏又根據《孟子》本書中常常提到的如子襄、沈猶行、公明高、樂正子等人都是曾子的弟子,特別是公明高,即孟子時常稱道的公明儀,李氏認為此二人為一人,進而認為“孟子之接近曾學,就是由公明儀或公明儀的弟子入手的”〔27〕,而 “公明儀的弟子有長息。假若孟子不得學于公明儀,學于長息也是可能的”〔28〕,所以“所謂孟子受業子思之門或門人,我們看也還是說他如何游泳于曾學的空氣中罷了。”〔29〕

雖然,李長之的論證看似邏輯謹嚴,環環相扣,還是可看出其中不免有武斷和牽強之處。如論證公明高即公明儀時,因 “儀”可以借作 “義”,而 “義”又可借作“高”,從而推論出二人為同一人,過于牽強。其實根據前代注疏,公明高與公明儀同為曾子之弟子,因此將二人強合為一人完全是畫蛇添足之舉。李氏于行文最后得出“假若孟子不得學于公明儀,學于長息也是可能的”〔30〕,將此不可靠之結論,必欲坐實,也是不必要的。

楊大膺《孟子學說研究》中,關于孟子師承問題有“孟子的思想淵源”一節。其中重點論述了孟子與曾子、子思之間的關系,通過將三人的學說具體羅列出進行比對,確定了三人之間是一脈相承的。楊氏對梁啟超之孟子思想起于子游的說法進行了批駁,認為梁啟超所依據的《荀子·非十二子篇》中的那段話中的“游”字本身就是不可靠的,并引郭嵩燾的話加以證明。又大量的引用了《孟子》本文來證明,孟子思想更多的是來自曾子和子思一脈,“如子游諸人,他不特沒有稱贊過他們。或因他們的話來為自己辯護,甚至他們的名字也沒有提及。”〔31〕其后,他又將曾子及孟子的學說進行了比對,從而認為“孟子既是承襲曾子,提倡孝的思想,這足證明孟子和曾子是一貫的。”〔32〕至此,楊氏的論述都是較為嚴密和證據充分的。但是后文中,他在推測子思與孟子之間是否有直接的師承關系時,雖然對于子思年歲的考證,頗為有理有據,然而在其后,卻煞有介事的推測子思是否壽至百二十歲則顯得多余,何況既然其前文以《孟子》本文為主,為何此處卻忘記《孟子》本文中并沒有提及曾師事子思。

三、孟子游蹤考證

孟子的游蹤問題是孟子生平研究中最為復雜也是最為重要的一個問題,這一問題牽涉問題之廣、之深是其他問題無法相比的,其游蹤的確定不僅與其生卒年密切相關,還與孟子本人的學說踐行密切相關,很多問題只有在確定孟子的游蹤之后才可確定,因此自古各家對于此問題都論述詳細且爭訟不已。

至民國時期,這一問題仍是孟子研究中的重要問題。除對前代學者之成果進行集中整理之外①溫晉城在《孟子會箋》的緒言中大體將這個問題的脈絡敘述的比較清楚。“孟子游蹤所至,有宋、滕、齊、梁、鄒、魯諸國。其程序,清代學者多所考證,尤以入梁之年與至齊之先后,聚訟紛紜。”(溫晉城.《孟子會箋》〔M〕,南京:正中書局,1946:8.)并將這一問題之前的各家之說簡述于書中。王治心在其著作《孟子研究》中同樣也是主要進行了整理性的工作,且重心放在了游梁和至齊的先后順序上面。但是王氏在這一方面所做比較詳細,其將前人之說擇要整理,可以使后來學者對于這一問題有比較詳細的認識,省卻很多功夫。,民國學者還積極對這一問題發表自己的看法,力圖解決這一問題。民國時期對于這一問題的研究實際集中到了關于游齊、梁的先后問題上。對于這一問題,時至民國大體有三種成說:一是主張“先齊后梁”;一是主張 “先梁后齊”;一是主張“先齊后梁再齊”。民國學者對于這一問題多采后兩說。

(1)“先梁后齊”說

這一說法自古便支持者眾多,民國時期學者也大多持此說,究其原由則是因為當時學者大多認為三說之中“一派專信《史記》,不以《竹書》為可據,惟但迷信《史記》,無充足之證據理由,閻若璩可謂此派代表。一派以孟子在齊自稱‘我四十不動心’,至梁則被稱曰‘叟’,以為孟子必老而始之梁。因謂孟子先至齊,后至梁,《史記·列傳》及趙岐《章句》為此派始祖。一派以孟子先適梁,次至齊;適梁年既五十余,至齊年且六十矣。此派主者至伙,說亦較確,其根據書為《竹書紀年》及《孟子》本書。此外尚可區分為大同小異多派。”〔33〕

羅根澤博采前人成果后認為“史公不知惠王改元,以孟子游梁在惠王薨之前年,故次于三十五年;惠王又有后元十六年,則孟子游梁在其薨之前年,適為后元十五年。又有桓譚《新論》‘秦攻梁,惠王謂孟軻曰:先生不遠千里,幸辱敝邑,今秦攻梁,先生何以御乎?’察其語句,的為對初至者口吻。《竹書紀年》:‘慎靚王元年辛丑,秦取我曲沃平周,二年,魏惠成王薨。’慎靚王元年,即惠成王后十五年,指此,更足證孟子于惠王后十五年至梁也。”〔34〕

陳顧遠對于孟子游蹤的問題,也是將重點放在游梁與至齊的先后順序上面。雖然不免仍是整理多于創見,然而陳氏之研究還是顯示了強烈的個人風格。對于孟子何年游梁的問題,陳氏同意林春溥以及任啟運的意見,“林指定入梁在惠王后元十四年,任指定在十五年,這一年底相差倒沒什么關系,反正總在這幾年里頭。”〔35〕“關于 ‘惠王時未稱王。而孟子稱之曰王,不合二也。’一段,好像是許謙駁到底的話某,實不然,原來許謙誰道 (這一段引文語句不是很通順,原文即是如此——筆者注):‘孟子至梁,若從《通鑒》,則孟子至梁時,尚為侯,此章稱之為王,乃他日論集著書之時追書之耳。(讀孟子從說首章)’古人問答底言語,抄在書上,全是一種紀實底作用,和謚法追稱不同。許謙不明白這個道理,所以才會有這樣附會底話兒,和林說不生絲毫影響的”〔36〕。陳氏進而認為,在梁、齊先后問題上應是先梁后齊,“今據《竹書》,梁襄王三年當宣王五年,魯平公初立,即燕噲讓國子之歲;又二年而齊取燕;又二年而燕太子平立。證之《孟子》之書,先梁后齊,其事皆合,故《通鑒綱目》于慎靚王二年書孟軻去魏適齊,蓋得之矣。”〔37〕

盡管此說從者眾多,且能解決孟子生平研究中的一些問題,但也并非圓滿。假如按照這種說法的話,孟子初仕就是從梁開始,一至梁便被稱為“叟”,說明孟子此時至少在五六十歲之上,孟子出游為何如此之晚,這一說法就無法解釋了。

(2)“先齊后梁再齊”說

因為“先齊后梁”或“先梁后齊”兩種說法都存在著論證上的困難,且都有無法解決的問題,所以便有了第三種說法——“先齊后梁再齊”說。民國時期錢穆便在自己研究基礎之上力主此說。

此說并非由錢穆所創,前代便已有此說。如張宗泰便持此說,然而由于張宗泰本身拘泥于傳統舊說沒有能夠校正齊威王、齊宣王的年世,反而使得問題更加復雜。

錢穆則在詳考先秦諸子系年基礎之上解決了這一問題。他先根據《孟子》本書中“陳臻問曰:‘前日于齊,王饋兼金一百而不受。于宋,饋七十鎰而受。于薛,饋五十鎰而受。’”而錢氏已經考訂認為康王改元在周顯王四十一年,由此而認為“孟子游宋,正值康王新王之際則必是,必謂康王初王之歲,則未見其必是也。惟既在宋康新王之際,則其見梁惠王齊宣王定在至宋之后。而其去齊適宋,則比當在齊威王之時無疑矣”〔38〕,且認為崔述之考訂 “一以《孟子》原書為證,意誠是,而言則猶誤。其謂孟子至滕至魯及晚年事,皆非也。”并于其后分別列舉《公孫丑》、《離婁》、《盡心》三篇中的文字證明,從而得出結論:孟子“其初在齊,乃值威王世。去而至宋滕諸國。及至梁,見惠王襄王,又重返齊,乃值宣王也。”〔39〕

錢氏此處的論證極為精當,“特別是以與匡章游為證,前人幾乎從未正式講到過,足見作者作為著名歷史學家眼光的機敏和銳利。此說合情合理,言之確鑿,極難反駁。‘孟子游齊當始自威王之時’,即此基本已成定論。”〔40〕

四、結 語

進入民國,傳統學術的研究逐漸趨于衰落,尤其是經學研究,湯志均先生在《近代經學與政治》中將這一時期定義為“經學的終結”,這樣的說法雖然難免過于截然,然而不得不說的是經學的衰微已是大勢所趨,其在研究水平、研究者數量以及研究方法上都有了較大的變化。

作為經學研究的重鎮,孟學研究當然也不例外。前代學者聚訟不已的孟子生平研究,在進入民國之后已是今非昔比,成為孟學研究一個十分冷僻的領域。從發表論文來看,1912年至 1949年間,僅僅發表了 9篇有關孟子生平的論文,專著則僅有羅根澤的《孟子評傳》以及胡毓寰的《孟子事跡考略》,與孟學的其他領域相比,成果可謂稀少已極。

然而,進入民國,在疑古思潮的影響之下,民國學者視野中的孟子生平研究顯然不同于前代學者,胡適認為“對于舊有的學術思想,積極的只有一個主張,——就是‘整理國故’。”〔41〕所謂“整理國故”,在胡適看來,就是要存一個批判的態度,對于舊有學術不盲從、不盲信。在這樣的思想的指導之下,民國時期孟子生平研究必然會顯示出于前代不同的特色。

黃俊杰先生曾說,對于前代學者來說,儒家經典使他們安身立命之處。因此,對于儒家先賢以及經典,前代學者大都是由信而考。然而,對于民國的學者來說,孟子對他們來說更多的是一個研究客體,由于疑古思潮的涌動,孟子古代先賢的地位,更使得民國學者能夠冷靜的對其進行學術研究,因為先賢對于民國學者來說更多的是一種阻礙,“所以為要了解經書的真相和經師的功罪,使古史不掛絆于經學,我們就不得不起來做嚴正的批評,推倒這個偶像”〔42〕。而現代學科方法的傳入以及現代學科體系的建立也使得他們能更為冷靜,這也可以從對于民國孟子生平研究的作者群的研究看出。

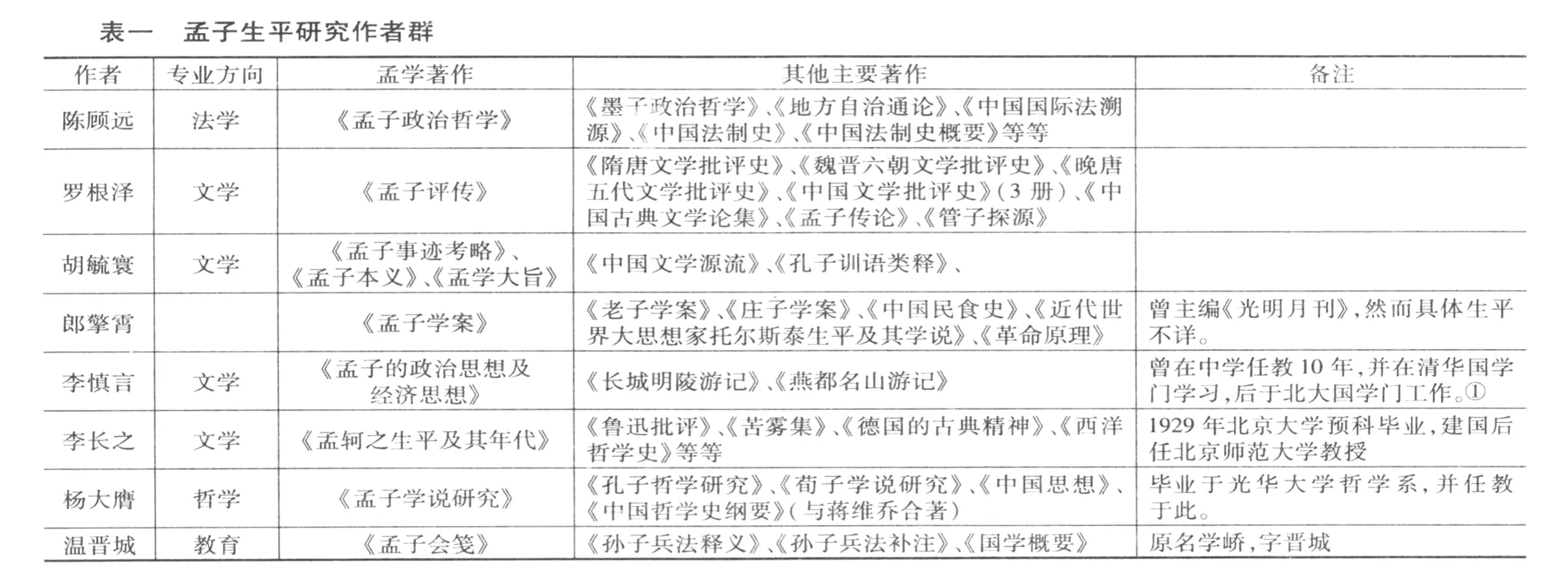

由表一可以看出,在民國從事孟子生平研究之學者,專業不一,既有文學,也有哲學,甚至還有從事教育行政的學者。且孟學也大多并非其主要研究方向,其中對孟子生平進行專門研究的僅有羅根澤以及胡毓寰,其他學者在多將這一問題至于其大的研究課題之下。這一方面說明現代分科體系對于民國學術的滲透,前代那種百科全書式的學者以及百科全書式的著作已經很少出現,取而代之的是分科學者以及學科專著。另一方面也說明在疑古思潮影響之下,孟學研究的客體化傾向。在疑古思潮的影響之下,學者更加客觀的對待往圣先賢,從而有利于學術研究的客觀性。

總體來看,民國時期孟子生平研究已較為衰落,民國學者對于這一問題的研究整理多于創見。然而,在疑古思潮影響之下的民國孟子生平研究,由于在研究目的上與前代的不同,使得其研究顯現出了不同于前代的獨特光彩,孟子生平中的神話色彩在民國學者的研究之下,被逐一剔除。無論是古史辨派之學者,如羅根澤,還是對于古史、國學抱著溫情敬意的錢穆,在孟子生平研究中都沒有止步于疑古,而走向了學術的求真。這顯然是在疑古思潮滌蕩之下,民國新鮮學風的必然結果。

〔1〕童書業.古史辨第七冊序言 〔A〕.童書業史籍考證論集:下冊 〔M〕.中華書局,2005.695.

〔2〕〔11〕〔12〕〔13〕〔17〕〔19〕〔38〕〔39〕錢穆.先秦諸子系年考辨 〔M〕.上海書店,1992.22,172,173,285, 173,285,282,282.

〔3〕〔10〕〔15〕〔16〕〔40〕楊澤波.孟子評傳 〔M〕.南京大學出版社,1998.107,60,104,104,67-68.

〔4〕〔20〕〔34〕羅根澤.孟子評傳 〔M〕.商務印書館,1932.23,24,56-57.

〔5〕〔6〕〔7〕〔21〕〔22〕〔23〕〔24〕〔25〕〔33〕胡毓寰.孟子事蹟考略 〔M〕.南京正中書局,1936.5,6,6,19,21, 21,21,24,38.

〔8〕〔9〕〔35〕〔36〕〔37〕陳顧遠.孟子政治哲學 〔M〕.上海泰東圖書局,1922.8,5,9,11,14-15.

〔14〕楊伯峻.孟子譯注 〔M〕.北京中華書局,2005.160.

〔18〕焦竑.孟子非受業子思 〔A〕.焦氏筆乘:卷三 〔M〕.上海古籍出版社,1986.92.

〔26〕〔27〕〔28〕〔29〕〔30〕李長之.孟軻之生平及其時代 〔J〕.理想與文化,1943,(3):15,17,17,18,17.

〔31〕〔32〕楊大膺.孟子學說研究 〔M〕.北京中華書局,1937.14,25.

〔41〕胡適.新思潮的意義——研究問題輸入學理整理國故再造文明 〔A〕.胡適學術文集哲學與文化 〔M〕.北京中華書局,2001.131.

〔42〕顧頡剛.古史辨第四冊序 〔A〕.顧頡剛集 〔M〕.中國社會科學出版社,2001.119.

(本文責任編輯 劉昌果)

K203

A

1004—0633(2011)02—125—06

2010—11—18

李銳,北京師范大學歷史學院博士研究生,主要研究方向為中國近現代思想文化。北京 100875