拉康美學的三個主題

張法

拉康美學的三個主題

張法

拉康思想標志著西方哲學和美學在多方面的演進:在精神分析上的演進,從結構主義向后結構主義的演進,從主體性到主體間性的演進,從文本向圖像的演進,從無意識美學向身體美學的演進。拉康對愛倫·坡的小說《被竊的信》的分析和對與視覺美學有重要影響的觀悟(gaze)理論的提出和分析,顯出了其在美學上的巨大影響。關鍵詞:拉康;美學位置;《被竊的信》;觀悟理論

拉康(Jacques Lacan)美學與三個主題相關:一是拉康基本思想鏡像階段和主體三維及其在哲學和美學上的位置,二是拉康對愛倫·坡作品的分析顯示了從結構主義到后結構主義的轉變,三是拉康關于gaze(觀悟)的理論對視覺文化,特別是對電影理論的影響。

一、拉康思想及其在哲學和美學上的位置

拉康在西方哲學和美學的發(fā)展史上都占據著轉折的位置。在哲學史大線上,拉康思想像一個四向爆開的火花,有著方方面面的關聯(lián)。首先,拉康思想是精神分析的繼續(xù),并將之作了時代的推進,即他將精神分析結構主義化了。在弗洛伊德的意識和無意識的結構中不能明晰地講清楚的無意識,拉康通過采用結構主義的方法講清楚了。在弗洛伊德那里撲朔迷離的夢的凝縮和置換,拉康運用雅各布森的思想,形成了語言學的隱喻與換喻。而這一語言學的原則,不但來自綜合了的多方面的思想資源,而且可以伸向美學的各個領域。其次,拉康思想是后結構主義的。語言學的規(guī)律不是按結構主義方式,而是按后結構主義的方式來運用的。還是以無意識為例說明。無意識不僅“有語言的結構”,而且“是它者的話語”,這樣,無意識不僅像在弗洛伊德理論那里那樣只是主體的意識結構,而且是一定與它者相關聯(lián)才能形成的結構。因此,無意識主要不是人心和意識結構的問題,而是主體的問題。主體的重思,成為拉康思想區(qū)別于其他后結構大家的主要特色。但在“后”的運思里,所謂“主體重思”,實為主體解構。拉康對主體的解構,內容豐富,關聯(lián)多方,要而言之,可講三點。第一,在主體的意識上講,從其精神分析的關聯(lián)來說,主體已經不再是由主體(意識結構)自身來決定的主體,而是一個由它者來決定的主體,也就是由主體間來決定的主體。從西方思想史的更大范圍來看,也可以說,拉康思想代表了西方思想從主體性到主體間性的轉折。第二,拉康的主體間性,還不是從胡塞爾以來就為人所知的現代性的主體間性,而是后現代的主體間性。胡塞爾的主體間性,是由諸主體所共有之性,是主體間的普遍性。而拉康的主體間性,是因主客互動而成之性,這一點使所謂“轉折”言之成理。第三,拉康的主體,不僅是一個心理的主體,如弗洛伊德那樣的由本我、自我、超我的意識結構形成的主體,如胡塞爾那樣的由意向性的本質直觀形成的主體,而且是具有兩方面全新內容的主體:一方面,是一個包括著身體的主體,從而走向一種心身一體的身體美學的主體。從這方面看,拉康成了西方的思想重心從我思走向身體的一個轉折。另一方面,是一個與想象界(意味著與他人的相聯(lián))、象征界(意味著與文化相聯(lián))、實在界(意味著與虛無相聯(lián))關聯(lián)的主體。從這一面看,拉康成為西方思想重思、從自足主體走向主客多維互動的主體。因此,拉康的主體重思是一種后結構的主體重構。

拉康的基本思想,從思想的角度以及與美學緊密相關的角度來說,主要有鏡象階段和主體三維兩個方面。鏡像階段(mirror stage),即嬰兒在6—18個月階段看見自己在鏡中的形象,從而形成的主體性。主體的形成對人的主體又具有本體論的意義。鏡像有三個特點:由鏡中之像形成,因而是一種鏡像;由主體經過想象而成,因而是一種幻像;這一想象是按照鏡外抱嬰兒的母親對嬰兒的期許態(tài)度以及決定母親有此態(tài)度的社會文化而成,因而具有理想化的形象。因此,由鏡像而來的主體具有三個層次:一是實在界(the real)。在拉康思想里,實在界與現實(reality)相對立,現實就是人面對的現象界,實在界就是現象后面的本質。拉康說,實在界,一方面,是新生兒的原初—自然—本質的混沌狀態(tài)(the nature state)。當人的主體性在鏡像階段形成之后,實在界仍是在具體主體后面的以“無”的方面存在著本質;另一方面,是象征界統(tǒng)制的具體現實后面的以“無”的方式存在的本質。這里,實在界作為本質不是自古希臘以來的西方思想的實體性東西,而是東方思想的虛性東西。從印度思想作為宇宙最后本質的“空”和中國思想作為宇宙最后本質的“無”,就可理解拉康的實在界。二是想象界(The Imaginary)。嬰兒看著鏡中的形象,同時看到鏡中抱著自己的母親對自己的態(tài)度,從而按照一種理想的方式去想象自己,讓自己的形象成為一種理想之我,因此,鏡像是由想象界的運作而形成的。三是象征界(the symbolic)。嬰兒看著鏡中的形象,通過主體語言對自己的鏡像進行組織,因此,鏡像是按以語言為主,包括法律、習俗等整個體制的象征界所組織起來的。如果說,在想象界里,主體是按照文化(與主體相對的它者)的形象要求形成自己的鏡象,那么,在象征界里,主體則按照文化的概念要求(語言、法律、習慣、思想)形成自己的本質。而主體進入象征界之后,象征界與想象界相互作用,通力合作,共同形成了主體的具體面貌。在主體的三維中,想象界和象征界構成了具體現世中的形象和思想的關系,二者的合一又與實在界構成了一個實虛合一的關系。當主體由實在界的原初混沌進入想象界和象征界的鏡像之后,實在界就成了被想象界和象征界壓抑到內部、深處的“無”。這“無”:從主體方面來說,類似東方思想中的“道心唯微”的那個難以體察之“微”,也若言不盡意中的那個“言有盡而意無窮”之“意”;從客體方面來說,成了被整個象征系統(tǒng)所排擠出現實之外的“無”,猶如東方思想中的“羚羊掛角,無跡可求”的“境外之境,象外之象,韻外之致”。用拉康的話來說,實在界就是被想象界和象征界對之矯形和填滿之后的“不可能性”。想象界、象征界、實在界三者處在一個主體與客體的既相互對立,又相互依賴,還相互轉換的復雜關系之中。拉康的作為鏡像的主體,不僅是一個心理分析問題,一個哲學思想問題,還是一個美學問題,按照拉康的理論,美學形象同樣是一個鏡像。鏡像理論適宜運用到任何美學形象的分析。

拉康在美學上的位置,從類型上講,可分為文字的和視覺的兩類,前者主要體現在文學理論上,后者主要體現在電影理論上。從思想上講,拉康美學與西方思想史和美學史上的多個方面相聯(lián)系,其中最主要的有三個方面:一是顯示了從結構主義美學向后結構美學的演化,這主要從對文學的結構分析中透出;二是顯示了由文字為主的美學向以圖像為主的美學的變化,這主要從凝視理論對各視覺領域的影響,特別是在電影理論上顯出;三是顯示了從審美對象論向主客互動論的轉變,這一轉變與現象學和解釋學關聯(lián)起來。后面兩個方面都體現在gaze(觀悟)理論上,因此,這三個方面又可以說是兩個方面。前一個方面的思想,主要體現在對愛倫·坡小說《被竊的信》的分析中,后一個方面的思想,主要體現在gaze(觀悟)理論之中。拉康在20世紀30年代提出鏡像理論之時,已經強調了“看”的作用,并認為從“看”導致主體的形成,而且形成的是一個看似統(tǒng)一實則分裂的主體。這里,拉康已經對“看”有了獨特的看法。以后的思考是順著鏡像進入主體的實在界、想象界、象征界三維結構,當其完成三維結構理論之后,以1964年“精神分析學的四個基本概念”為主題的第11期研討班的講演為標志,高調回到“看”的問題上來,提出了gaze(觀悟)這一概念,對自己的美學思想以及對整個西方美學產生了重要而廣泛的影響。拉康思想的一個重要特色是強調主客互動,或者正確些說,是強調主體間互動。從互動這一角度看,拉康思想主要由鏡像和觀悟這兩個關聯(lián)概念組成,鏡像是從客體(或曰被異化了客觀化了的主體)的角度來概括這一主客互動的,觀悟則是從主體的角度來概括這一主客互動。從鏡像理論講,主體是在鏡像中成形的;從觀悟理論講,主體是在觀悟中成形的。而從這兩個概念出現的時間順序看,主體是從鏡像到觀悟的。這一順序不禁讓人想起,整個西方美學的演進,是從文本到讀者的。把兩者加以關聯(lián),可以體悟拉康理論的演進與時代思想的演進之間的互動共進。

二、《被竊的信》:從結構思想到后結構思想

拉康《關于〈被竊的信〉的研究會》是對文學作拉康式分析的典范。這篇講稿顯示了三層意蘊:首先,從表面上看,好像與結構主義一樣,尋到了一個固定結構;其次,當這一結構被找出來了之后,卻被作了后結構思想的解理,因此,成了后結構美學;最后,這種后結構的理解是拉康型的。

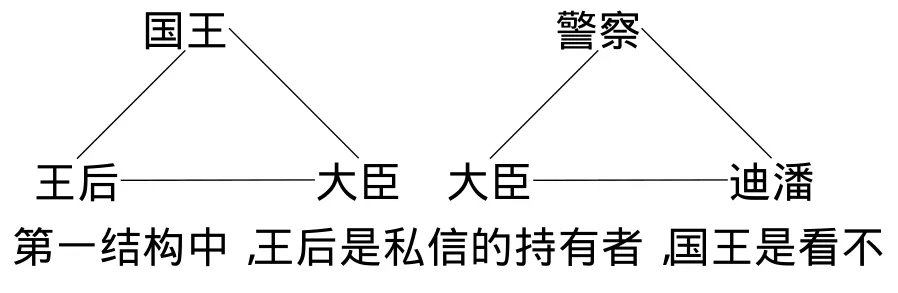

愛倫·坡的小說《被竊的信》顯出了一個深層結構的兩次重復。王室家內,王后收到一封私信,正逢國王駕到來不及收起,于是急中生智,信封面朝下放在桌上,國王未能覺察到。接著大臣來了,并洞見了此秘。于是,大臣在匯報工作的過程中,從口袋里掏出一封外表與王后之信相同的信走近桌邊讀,讀完之后把信放在王后的信旁邊,過一會兒,大臣把王后的信拿起裝進了自己的口袋里,匯報完畢,退了出去。這一切都被王后偷偷地看在眼里,但卻無可奈何。事后,王后找上警察總監(jiān),出重金使其將信找回。總監(jiān)派人花幾個夜晚暗搜大臣房內每一寸空間,結果都沒找到,總監(jiān)又求助于偵探迪潘。迪潘拜訪大臣,在閑談里,他察覺到壁爐架中間一個破舊紙板證件夾的空格上有一封舊信,外觀特征與王后的信正好相反。迪潘告辭時故意拉下了自己的鼻煙盒,第二天迪潘以找鼻煙盒為由再次拜訪大臣時,已準備好了與大臣壁爐上信封外觀一樣的信封,從容輕易地將信竊回。這里兩個情景由不同的人重復了一個共同的結構(如下圖)。見私信者,大臣是私信的竊取者。第二結構中,大臣是私信的持有者,警察是看不見私信者,迪潘是私信的竊取者。整個小說,是一個不變結構的不斷重復。這是一個典型的結構主義方式。然而,拉康卻沒有朝結構主義的方面挺進,而是轉向了后結構主義:這一不斷重復的結構并沒有固定的意義,相反,真要去尋找這一結構的意義,就會發(fā)現,它的意義被不斷地延宕,是找不出來的。在后結構主義的總基調中,拉康對這一結構推出了自己的讀解方式。拉康認為,這一重復結構里,顯示了三個主體和三次觀看。第一個主體什么也沒有看到,這就是第一場景中的國王和第二場景中的警察;第二個主體看到了第二個主體沒有看到的東西,而且看到了第一個主體因自己所隱藏之物而受了騙,這就是第一場景中的王后和第二場景中的大臣;第三個主體看到了第二主體以超常思維把隱藏之物放到一個公開的地方,從而成功地竊走了隱藏之物,這就是第一場景中的大臣和第二場景中的迪潘。在這一結構中,拉康看到了一系列自己精神分析理論的體現,這里只舉幾個重要之點。

其一,故事中,以及重復的固定結構中,私信是最重要的東西,它決定了固定結構以及這一結構所需要的主體角色的形成。但是,故事中卻沒有講信的內容是什么,①可以說,私信的內容(含義),在結構的重復中,在結構中主體角色的不斷變換中,被不斷地延宕。私信已經不再成為自身內容,而是成為結構的一部分,因而這一結構才重要起來。私信在故事中可以看成是無意識欲望的隱喻,而欲望由于在結構中被結構所呈現,在結構中變幻,被結構所延宕,因此,欲望轉變成了它者(象征秩序的整個結構)的欲望,無意識欲望是它者(象征秩序的整體結構)的話語。欲望(信)的內容是什么不重要,欲望(信)成為結構的一個組成部分,在結構中扮演一個被規(guī)定的角色,被整體結構所操控,才是重要的。

其二,作為第三主體的大臣和偵探的角色顯示了:主體即是它者。第一個場景中的大臣和第二場景中的迪潘,二人好像是駕馭全局的主體,不但知道第一主體(國王和警察)不知道信的實情,而且也知道第二主體(王后和大臣)持有私信并將之藏在何處,并成功地竊取了私信。然而實際上,二人卻并不是自足的主體,而是被象征秩序所駕馭。在故事的結構中,二人作為主體本就受不斷重復的結構所決定,被作為欲望隱喻的私信的重要性所決定。大臣的竊信是為了政治上的功用,迪潘的竊信是為了一大筆金錢,行動和動機已經進入現存的象征秩序體系之中,并為之所決定,是整個象征結構的一個組成部分,因而是以主體的方式按照它者的規(guī)律而行動的它者。

其三,私信作為故事和結構里最重要的內容,不斷的出現,不斷的被關注,透出實在界的裂縫。在拉康那里,實在界與原初的混沌相連,就人的方面而言,這原初的混沌在主體形成之時就轉化為無意識的欲望,雖然被想象界和象征界整合,成為由之運作的符號,但其內容又會作為言語以隱喻和換喻的方式呈現出來,在故事中,私信是欲望的隱喻,這一隱喻讓所有人都感受到了。比如,“當迪潘走進大臣的辦公室時,被竊的信就像一個女人的身體那樣布滿在整個辦公室的空間”②。只有國王對信不知情,而國王不知情正是突出了私信與象征秩序相左的欲望內容。在這里,欲望雖然被象征系統(tǒng)秩序化、符號化、結構化了,但又透出了與實在界暗連的欲望的存在。故事中王后和國王都不是直接被寫出稱謂,而是用一種讓人完全知道其身份的隱諱方式道出,加重了隱晦私密的色彩。私信的內容是什么,故事沒有講,欲望的內容是以“無”的方式存在,顯出了“無”與“有”之間、實在界與象征界之間的緊張關系。私信的出現象征秩序的裂口,曲折地閃現了實在界的存在,信的失竊讓這一裂口閃出光來。當大臣竊得王后之信,用一個新信封將之偽裝起來,在上面寫上自己的地址,“地址上的字跡顯得是娟秀的女性味兒”……“意味深長的是這封信歸根到底是大臣寄給自己的信又是一封女人的信”③,閃出的又是實在界的螢光。同時,王后的私信讓人去想那隱匿在后面而沒有被提到的寫信人,這里閃出的還是實在界的螢光。整個故事中信的出現及其迂回的移位,體現的正是象征界與實在界的緊張關系。最后,失竊的信被竊回,世界回到了象征界的秩序之中,但正是在竊走與竊回的兩次非秩序性的“竊”中,象征界的裂口被撕開,實在界如螢光一閃,被人感受到了。而在這一被撕開的時刻,主體(第一場景中的王后和第二場景中的大臣)感受到了創(chuàng)傷性的痛疼。意味深長的是,私信被竊回,私信的保密性得到了維護,這既是象征界秩序得到維護,同時又是密信對象征秩序的暗中破壞得到維護。

拉康在對《被竊的信》進行分析時,一個拉康式的特點得到了強調,這就是“看”的作用,結構中三個角色的不同,是“看”的方式的不同。正是這里,通向了拉康美學的總體特征。

三、觀悟(gaze)美學:拉康美學的全球化意蘊

Gaze這個詞被拉康用來闡述自己獨特的理論之后,已經不是gaze的西文的詞典原意“凝視”。目前中文學界把gaze翻譯成中文“凝視”,反映不出拉康的詞意。用英文“gaze”和中文“凝視”去因詞尋義,只能誤解拉康的思想。在gaze理論里,gaze從眼出發(fā),但又與眼分離,而且在眼與gaze的辯證法運動中,二者沒有配合共生關系,而是一種引誘關系,④最后是gaze對眼的勝利。⑤Gaze是一個過程,主體從這一過程中體悟到了自己的“本質”,或者說體悟到了自己的位置以及自己與對象和世界(包括象征界和實在界)的關系,因此,這里譯為“觀悟”。在中文里,觀,是從眼出發(fā),但不僅是眼睛的看和視,而且是要“看”有所“見”、“視”而有所“得”。在拉康的gaze概念里,在看而見之、視而識之的同時,超越了主體之看,而達到一種主客的互看以及一種在主客互看之上的包括象征界整體和實在界整體在內的全視者之看,這多重互織的看又引向了主體的自看。這里,由看產生了多重非由看的主體和被看客體所能道盡的東西,對這一由之引出效果,加上一個具有形而上意義的“悟”,用“觀悟”這一雙音詞去對譯gaze,以期符合拉康的原意。拉康拈出gaze而得到西方美學的廣泛應和,從對之進行應和的整個大語境可以體會出拉康gaze理論的重要意義。第一,在整個西方美學從以文本話語為中心到以讀者話語為中心的轉移中,gaze理論的出現是西方美學重心轉移的一個組成部分。第二,拉康的gaze理論將讀者中心進行了深化。在gaze中,讀者是一個受控的主體,因而成為一個沒有主體性的主體,正確些說,是處在復雜關系網中既受其控制又在其中掙扎的主體。因此,拉康的觀悟者(gazer)與加達默爾解釋學中的解釋者具有根本性的不同。正是這一不同,顯出了新興的讀者中心話語的多樣性。第三,拉康的gaze不是一個以文字為對象的讀者,而是一個以圖像為對象的觀者。觀悟是對視覺形象的觀悟,主體與對象的關系是一種主體對圖像的關系。整個后現代全球化時代是一個圖像時代,文字主體正在讓位于圖像主體。由文字主體向圖像主體的轉移,是后現代全球化的時代特征,而拉康的觀悟理論成為了后現代全球化時代的一種具體普遍性的美學理論。

拉康的觀悟理論,由精神分析走出來,帶著自己獨特的相關概念和獨特的邏輯理路,因此,要按照拉康的原樣講,只有把每一個概念都細細解釋一遍,才能與中文話語對接;整個理路也要走一圈精神分析正步,再將之扳上美學之道,才能搞清楚。這樣做太費力而且可能不討好。因此,筆者在這里直接把拉康的gaze理論接在美學之上,按美學的方式講。

其一,gaze(觀悟)是一種互看。觀悟不是一般的看,也不僅僅是仔細的凝視,而是在看對象的同時被對象回看。在拉康那里,對象從本質上說是一種鏡像,雖然不是觀者看著鏡中的自我,而是看著一個本身就是不同于自我的對象,在美學上是看著一個審美對象(繪畫、雕塑、電影或電視劇),但審美對象在本質上是一種鏡像,這一鏡像型的審美對象怎么回看觀者呢?這就要由拉康的想象界和象征界來予以說明了。主體看審美對象與自己看鏡中之我在心理功能上是一樣的。因此,觀悟是一種互看。這與美學史上各種理論講的“目既往還,心亦吐納,情往似贈,興來如答”(劉勰《文心雕龍》)相似。這也說明了拉康的觀悟理論能夠迅速獲得美學上的應和的原因。

其二,觀悟意味著對象回看。觀之看是主體的主動,而對象的回看,主體則成為客體,⑥而主體之所以成為客觀,在于客體本身的強大,這里,與想象界要求主體按照理想的方式去塑造自己(成為理想我)相關,也與象征界按照語言規(guī)則和文化法則把包括主體在內的整個觀看過程都納入自己的體系之內有關。正是想象界和象征界的巨大的體制的和心理的力量讓主體成為它者,讓主體的欲望成為它者的欲望,讓主體的話語成為它者的話語,而這一主體之所以被它者化,都是對象回看的結果。然而,拉康又說,在對象之中有一個看不到的東西,拉康稱之為“objet petit a”。“petit”是次要的,無價值的,“a”對應法語中的“autre”意為“它者”,這個詞全譯為“無價值的它者對象”,簡稱為“對象a”,可以說是“小它者對象”,無價值是因其在象征界里沒有位置,小謂其不可見。它既區(qū)別于作為象征界整體的大它者,也區(qū)別于被象征界所控制的作為具體對象的小它者。是在對象之中但又不可見的它者,最主要的是,它屬于實在界。這樣,回看就包括兩種性質的回看:一種是具體對象的可見性的回看,功能是將人納入象征體系,形成理想我;另一種是具體對象中對象a的不可見性回看,這一回看存在著但往往被主體視而不見。從理路上講,可以把對象a理解為埋藏在具體對象深處的“無”(深層意蘊),這個對象深處的“無”與主體深處的、為主體意識所意識不到的無意識之“驅力”有一種對應關系,二者都屬于實在界。對象a的回看是重要的但被視而不見,因為其存在著,所以它就會被帶出來。怎么被帶出來的呢?這就關聯(lián)到下面的問題。

其三,觀悟意味著“無”的環(huán)視。對象(藝術作品)之所以能回看,主體之所以能感受到對象的回看,在于對象后面是想象界和象征界的整體。這個整體在具體對象(藝術作品)后面或之外,以“無”的方式呈現出來。這樣,回看就由對象的回看升華為整個想象界整體和象征界整體的回看,這一整體在“無”中,雖然“無”之回看由具體對象所引出,但卻由“無”發(fā)出。由于是“無”,不像具體對象那樣有一個確定視點,從而變成了無處不在的全視,因此,在“無”中的看者成了一個全視者(the seer),這時,藏在具體對象中的對象a的回看也在“無”的混沌中加入到全視者的看之中。主體感受到的被看,用拉康引用梅洛—龐蒂的話說,變成了“被全方位地看”。不妨將此稱為“環(huán)視”(all-seeing)。由具體對象的“回看”到全視者的“環(huán)視”,主體被置入到一種更復雜的關聯(lián)之中,拉康說,當全視者以“無”的方式出現的時候,這環(huán)視之眼也成為了一個“隱喻”。⑦在主客的多重互看中,既有具體主體深處之“無”(欲望),也有具體對象(藝術作品)后面之“無”(想象界和象征界整體),而在這多種“無”的匯聚中,在“有”與“無”的多種互動中,一直被想象界和象征界所占據、所填滿的實在界往往會從一些裂縫閃出光來,這時,在全視者的環(huán)視中,也包含著實在界眼光的閃耀。由于發(fā)出環(huán)視的“無”有著兩個方面,象征界整體和實在界整體,象征界整體是讓觀悟互看中矛盾各方達到調節(jié)與縫合的力量,實在界整體是把這調和扯亂、縫合、撕開的力量,因此,由這兩種“無”構成的環(huán)視,或者說,由于環(huán)視中有兩種不同的光源,“無”的環(huán)視既可以是觀悟互動達到縫合和調和成為可能的因素,也可以是使這一縫合和調和發(fā)生崩潰的因素。主體在看回看環(huán)視之間的互動,在可見的具體對象與不可見的象征界整體和實在界整體之間穿行,充滿了機關與暗流。拉康把觀悟過程所構成的這四要素的組合稱之為“觀悟的前存在”(the preexistence of a gaze)。觀悟過程就是這四個方面發(fā)生關系的互動的過程(可以把拉康“觀悟的前存在”與加達默爾“閱讀的前理解”比較,看二者在后現代思想中的同異)。

其四,觀悟更在于主體的自看。主體被回看和環(huán)視,從實際上說,并不是對象之有在回看和全視者的環(huán)視,而是主體感受到了對象在回看和全視者的環(huán)視,這一感受是在主體心理進行的,因此,回看和環(huán)視已經意味著主體的分裂,分裂為一個原有之我和一個不同于(也可說高于)原有之我的此時此景中的觀看之我。這個新我的出現,不但感受到了對象的回看和全視者的環(huán)視,而且自己的目光也循著回看和環(huán)視的目光而產生了自看,或者因回看和環(huán)視而激發(fā)了主體的自看。更為主要的,是因環(huán)視而產生的自看。但這自看不是一個純粹的自看,而是以回看和環(huán)視為中介而產生的自看。實質上是把自我放進一個由多重它者形成的語境中,在美學上,就是放進由藝術作品所形成的多重語境中重新定義自我。這里,我并不是原初的我,而首先是一個由象征界的語詞“我”來定義的我,本就是滑動的。德里達的理論已經講了,一個詞在與不同的參考系(它者)互動不斷地定位和重新定位,在拉康這里,觀悟作為主體不是面對鏡中的我的鏡像,而是面對與我不同的具體對象(藝術作品)時,我就進入到了不同參考系(它者)之中,并在與這一新的參考系(它者)的互動中,通過看回看環(huán)視,不斷地定位和重新定位。因此,被回看和被環(huán)視是可見對象(藝術作品)和不可見的全視者促成主體自看,是可見對象(藝術作品)以及所關聯(lián)著的不可見的象征界(用其思想體系和審美體系)和實在界(用其象外之象和韻外之致)讓主體重新定位自己。

其五,在觀悟的看被看自看的張力和互動中,產生一種新的境界,在美學理論里,就是在“觀”中產生出來的“悟”。在加達默爾的解釋學里,這一新境界被描述為“視界融合”(讀者的主體視界與文本的對象世界在閱讀的對話中,達到一種既高于文本原意又高于讀者前理解的更高程度上的視界),在拉康的體系里,這一新境界的性質較為復雜。主體的生理之需和匱乏之愿在看被看自看的互動中,既有想象界和象征界的作用,要成為一種延宕的欲望、被社會所規(guī)范的欲望;也有實在界的作用,要對欲望被社會規(guī)范這一現象進行反思,而且對象(藝術作品)本身的性質(對象征界的表現,對欲望的包裝,對實在界的透漏)在看被看自看中也會發(fā)揮作用。因此,具體對象的性質(藝術作品的類型),在觀看互動中以無的形式出現的全視者是怎樣的(由語言、法律、習慣等社會體系,父法、父名、菲洛斯等意識形態(tài)體系的象征界占主導地位,還是對由語言、法律、習慣等社會體系,父法、父名、菲洛斯等意識形態(tài)體系進行質疑的實在界占主導地位),決定著觀悟中最后達到的悟是怎樣的。一方面,達到觀悟中之“悟”意味著達到境外之境,象外之象,韻外之致;另一方面,每一具體的觀悟中所達到的悟又是有所不同的,借中國美學的話說:“悟有淺深、有分限、有透徹之悟,有但得一知半解之悟。”(嚴羽《滄浪詩話》)然而不管達到怎樣的悟,都讓主體在自看中得到了重思。當然,從拉康的理論和立場來說,這一重思一旦進入到重新定位,一定又陷落進了象征界的語言體系之中。我仍被重嵌在它者的體系之中,只是由一種舊義的“我是他人”變成一種新義的“我是他人”,由生理之需和匱乏之愿而來之欲望仍被延宕在語言體系之中,只是由一種舊的語義關聯(lián)進入到一種新的語義關聯(lián)。然而,主體在具體的觀悟中達到了悟之后,在落回到現實之中時,對人注定在世于象征界體系中的“我是他人”、“欲之延宕”的境況,也許會有一種新的自省和體會,正如莊子夢蝶之后對主體自我、對人生本質有了一種體悟一樣。⑧

注釋

①②③[法]拉康:《拉康選集》,褚孝泉譯,上海三聯(lián)書店,2001年,第19、28、27頁。④⑤⑥⑦⑧See Jacques Lacan,The Seminar of Jacques Lacan,BookⅪ:The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis,ed.Jacques-Alain Miller,trans.Alan Sheridan,London:W W Norton&Company Ltd,1977,p102、103、83、72、78.

責任編輯:思齊

B83

A

1003—0751(2011)02—0132—06

2010—12—18

張法,男,浙江師范大學人文學院教授,長江學者,國務院學位委員會哲學學科評議組成員(金華321004)。