模型分析法評價假劣藥舉報制度

中國藥科大學(211198)張翀 常峰 邵蓉

不管藥品監(jiān)管部門如何努力地打擊假劣藥品,假劣藥品仍然會在一定范圍內(nèi)存在,也就是政府打假失靈是客觀存在的[1]。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生,有兩方面的原因:一方面,作為公權(quán)機關(guān)的藥品監(jiān)管部門與藥品產(chǎn)銷商之間存在著信息不對稱,藥品監(jiān)管部門很難全面、準確地掌握藥品產(chǎn)銷商的經(jīng)營信息;另一方面,公權(quán)機關(guān)追求的是公眾社會福利的最大化,這就使得他們希望藥品產(chǎn)銷商能夠為公眾提供物美價廉的藥品,而藥品產(chǎn)銷商則是追求經(jīng)濟利益最大化的“經(jīng)濟人”,他們希望用最少的付出獲得最大的回報,因此他們不惜違背法律和道德的原則來生產(chǎn)和銷售假劣藥品。藥品監(jiān)管部門和藥品產(chǎn)銷商之間存在著信息不對稱和利益沖突,使得兩者之間處于一種相互博弈的狀態(tài),舉報者的引入,可以對監(jiān)管部門掌握的信息加以補充。而信息的使用價值在于人們可以利用它來消除某種不確定性,進而獲得正確的知識以指導實踐[2],監(jiān)管部門對于制售假劣藥品行為的確認具有不確定性,無法全面地行使自己的權(quán)力,舉報人提供的信息則提供了行使權(quán)力的能力[3]。通過舉報者的舉報與監(jiān)督來制約藥品產(chǎn)銷商的行為,可以激勵藥品產(chǎn)銷商做出正確的選擇,推行假劣藥舉報制度的意義也正是在此。

1 假劣藥舉報制度的模型分析

1.1 基本假設(shè)

1.1.1 藥品監(jiān)管部門 藥品監(jiān)管部門監(jiān)管藥品產(chǎn)銷商的經(jīng)營行為,并采取措施促進藥品產(chǎn)銷商合法經(jīng)營,其目的是促進社會福利最大化。現(xiàn)作出如下假設(shè):正品藥品為消費者提供的服務(wù)所取得社會效益為Q,假設(shè)Q為藥品監(jiān)管部門的效益。對于檢查到的制售假劣藥品的行為,監(jiān)管部門將對其處以的處罰為M。當藥品產(chǎn)銷商制售假劣藥,而藥品監(jiān)管部門沒有發(fā)現(xiàn)時,社會損益為S(包括公眾的財產(chǎn)、健康和人身安全等損失),假設(shè)S為藥品監(jiān)管部門的損失。而藥品監(jiān)管部門進行正常的執(zhí)法檢查(抽樣執(zhí)法檢查、專項執(zhí)法檢查等多種執(zhí)法檢查方式),查處假劣藥行為的執(zhí)法成本為X。

附圖1

附圖2

附圖3

1.1.2 藥品產(chǎn)銷商 產(chǎn)銷商生產(chǎn)和銷售藥品,為社會提供醫(yī)藥服務(wù)。然而,由于利益的驅(qū)動,藥品產(chǎn)銷商有可能選擇生產(chǎn)或銷售假劣藥品。現(xiàn)假設(shè)藥品產(chǎn)銷商會以ρ的概率選擇產(chǎn)銷假劣藥品以牟求暴利,而市場上藥品(合格藥品與假劣藥品混淆)的價格為P,合格藥品的成本為Ch,假劣藥品的成本為Cl,假劣藥品偽裝為合格藥品所需的偽裝成本為C。

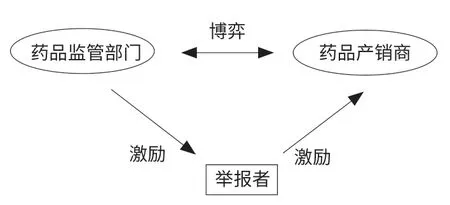

1.2 博弈模型的結(jié)構(gòu) 藥品監(jiān)管部門與藥品產(chǎn)銷商之間形成的是相互博弈的關(guān)系,而舉報者的作用在于:藥品監(jiān)管部門可以通過激勵其去舉報,從而間接地激勵藥品產(chǎn)銷商遵紀守法,生產(chǎn)和銷售合格的藥品。三者之間的關(guān)系如下附圖1所示:

1.3 模型的構(gòu)建與計算

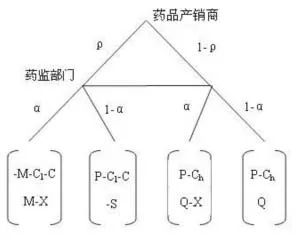

1.3.1 不存在舉報人的模型 根據(jù)以上分析,在沒有舉報者的情況下,藥品監(jiān)管部門是通過抽樣執(zhí)法檢查、專項執(zhí)法檢查等多種執(zhí)法檢查方式來維護藥品生產(chǎn)、銷售市場的安全的,可以將整個模型分為兩個部分:

第一部分:藥品產(chǎn)銷商以ρ的概率選擇產(chǎn)銷假劣藥品,藥品監(jiān)管部門在此種情況下選擇是否進行執(zhí)法檢查,進行執(zhí)法檢查的概率為α,不進行執(zhí)法檢查的概率為1-α,分為兩種情況:第一,監(jiān)管部門對其進行執(zhí)法檢查,則此時藥品產(chǎn)銷商的損失為M+Cl+C,監(jiān)管部門的收益為M-X;第二,監(jiān)管部門沒有對其進行執(zhí)法檢查,藥品產(chǎn)銷商則獲得收益為P-Cl-C,監(jiān)管部門的損失為S。

第二部分:藥品產(chǎn)銷商以1-ρ的概率選擇生產(chǎn)合格藥品,藥品監(jiān)管部門在此種情況下選擇是否進行執(zhí)法檢查,進行執(zhí)法檢查的概率為α,不進行執(zhí)法檢查的概率為1-α,也分為兩種情況:第一,監(jiān)管部門對其進行執(zhí)法檢查,則藥品產(chǎn)銷商的收益為P-Ch,監(jiān)管部門的損益為Q-X;第二,監(jiān)管部門沒有對其進行檢查,則雙方都獲得收益,藥品產(chǎn)銷商的收益為P-Ch,監(jiān)管部門的收益為Q,這是一種最理想的狀態(tài)。

據(jù)此,可得附圖2所示的模型。

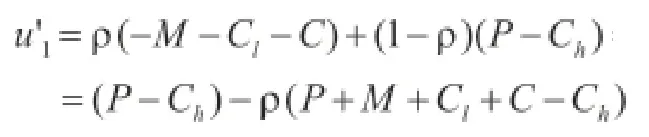

按照貝葉斯法則,設(shè)藥品產(chǎn)銷商的期望收益為u1,則,藥品產(chǎn)銷商期望收益最大化的一階條件是:即時,藥品產(chǎn)銷商的期望收益最大;設(shè)藥品監(jiān)管部門(規(guī)制者)的期望收益為u2,則

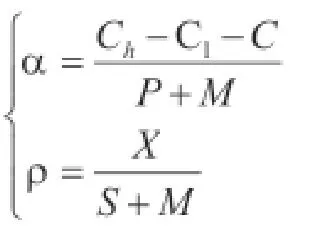

規(guī)制者的期望收益最大。即均衡解為:

可以看出,均衡情況下,①藥品產(chǎn)銷商的造假概率與監(jiān)管部門的執(zhí)法檢查成本X成正比,也就是說,如果監(jiān)管部門能夠降低執(zhí)法檢查的成本,也將迫使部門藥品產(chǎn)銷商降低制售假劣藥行為的概率。另外,藥品產(chǎn)銷商制售假劣藥的概率也與處罰的罰沒總額M及監(jiān)管部門的社會損失S之和成反比,社會損失是無法預(yù)見的,但是對造假行為進行處罰是可以控制的,如果上調(diào)罰沒款比例,加大罰沒款的處罰力度也可以降低造假行為發(fā)生的概率。②政府應(yīng)該選擇的執(zhí)法檢查概率,與Ch-Cl-C成正比,而Ch-Cl-C是通過造假可以獲得的額外利潤,當Ch-Cl-C≤0時,藥品商造假無收益,不管政府是否執(zhí)法,藥品產(chǎn)銷商都不會造假。這就意味著,在Ch和Cl恒定的情況下,通過提高偽裝成本C,可以降低政府必須主動執(zhí)法的概率。

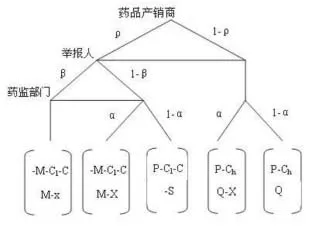

1.3.2 引入舉報人的模型 引入舉報人后,假設(shè)只有在產(chǎn)銷假劣藥品行為確實存在的情況下,舉報人才會選擇是否舉報,當藥品產(chǎn)銷商沒有產(chǎn)銷假劣藥時,舉報人不會去舉報。模型將變化為三個部分:

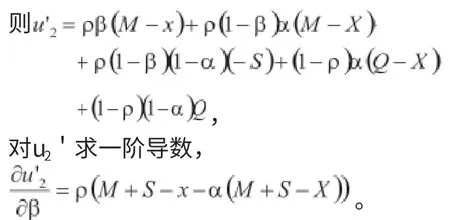

第一部分:藥品產(chǎn)銷商以ρ的概率選擇產(chǎn)銷假劣藥品,假設(shè)舉報人以β的概率選擇舉報,監(jiān)管部門接到舉報后必然進行檢查,并且必然能夠發(fā)現(xiàn)并查處制售假劣藥品的行為,監(jiān)管部門通過舉報來進行有針對性地執(zhí)法檢查的成本為x(x包括收到舉報信息而出動人員和車輛對其進行檢查的相關(guān)成本,這種成本一般比較低,遠遠小于X,x 第二部分:藥品產(chǎn)銷商以ρ的概率選擇產(chǎn)銷假劣藥品,以1-β的概率無舉報人舉報,則可以分為兩種情況:第一,監(jiān)管部門對其進行執(zhí)法檢查,則此時藥品產(chǎn)銷商的損失為M+Cl+C,監(jiān)管部門的收益為M-X;第二,監(jiān)管部門沒有對其進行執(zhí)法檢查,藥品產(chǎn)銷商則獲得收益為P-Cl-C,監(jiān)管部門的損失為S。 第三部分:藥品產(chǎn)銷商以1-ρ的概率生產(chǎn)合格藥品,則不存在舉報人。可以分為兩種情況:第一,監(jiān)管部門對其進行執(zhí)法檢查,則藥品產(chǎn)銷商的收益為P-Ch,監(jiān)管部門的損益為Q-X;第二,監(jiān)管部門沒有對其進行檢查,則雙方都獲得收益,藥品產(chǎn)銷商的收益為P-Ch,監(jiān)管部門的收益為Q。 據(jù)此,可得附圖3所示的模型。 按照貝葉斯法則,設(shè)藥品產(chǎn)銷商的期望收益為u1',則, 藥品監(jiān)管部門的期望收益為u2', 顯見,M和S的和必然大于X(X>x),而0<α<1,所以恒大于0,u2'對于β為單調(diào)增函數(shù),由此可得藥品監(jiān)管部門的期望收益隨舉報率β的增加而增加。也就是說,舉報越多,藥品監(jiān)管部門的期望收益越大。故采取措施提高假劣藥品的舉報率,是可以增加藥品監(jiān)管部門的期望收益的,這體現(xiàn)了假劣藥舉報制度的意義。 2.1 藥品產(chǎn)銷商的角度 舉報概率β不斷增加并趨近于1的時候,藥品產(chǎn)銷商的期望收益為: 由于P+M+Cl+C-Ch>0,所以此時隨著造假概率ρ的增加,藥品產(chǎn)銷商的期望收益反而會減少,也就是在產(chǎn)銷假劣藥品會被舉報的情況下,藥品產(chǎn)銷商越是選擇制售假劣藥品,那么他將獲得的收益將越小,最后的趨勢必然是沒有藥品產(chǎn)銷商選擇去制售假劣藥品,從而將徹底驅(qū)逐假劣藥品,這是與“檸檬市場”截然相反的結(jié)果,是理想狀態(tài)。 市場上藥品的價格P、合格藥品的成本為Ch和假劣藥品的成本為Cl都是相對比較穩(wěn)定的,此時,偽裝成本C和藥品產(chǎn)銷商選擇造假的概率ρ的增加都是藥品產(chǎn)銷商期望收益降低的因素。從狹義角度看,如果對假冒偽劣產(chǎn)品不采取任何的措施,那么,偽裝成本僅僅是簡單的偽裝費用,例如整理、包裝費[4]。從廣義角度看,如果采取鼓勵舉報產(chǎn)銷假冒偽劣產(chǎn)品行為的措施,例如推行的假劣藥舉報獎勵制度,那么偽裝成本就不僅包括單純的偽裝費用,還包括欺騙公眾的其他費用成本和更加容易被發(fā)現(xiàn)的風險成本。假劣藥舉報制度還在一定程度上增加了假劣藥品的偽裝成本,降低了藥品產(chǎn)銷商的期望收益。 2.2 藥品監(jiān)管部門的角度 將舉報人引入后藥品監(jiān)管部門的期望收益與引入前的進行比較,可得:U= 顯見,M-x>α(M-X),而(1-α)S>0,因此U≥0,由此可知,引入舉報人后監(jiān)管部門的期望收益會增加,并且期望收益的增加值會隨著舉報概率β的增加而增加,帶來整個社會收益的增加。 假劣藥舉報制度推行的目的在于通過相關(guān)知情者對制售假劣藥品行為的舉報,更加有效地對藥品行業(yè)進行監(jiān)管。假劣藥舉報制度的積極意義是顯而易見的,但是,這項制度真正產(chǎn)生作用還要依靠舉報概率β的提高。如果相關(guān)知情者能夠被有效激勵,選擇舉報,藥品監(jiān)管部門能夠根據(jù)舉報信息依法查處制售假劣藥品的行為,那么,這項制度必然能夠督促藥品市場各主體合法經(jīng)營,從而改善整個藥品市場環(huán)境,在維護人民群眾的用藥安全上發(fā)揮重大作用。提高舉報人的舉報概率β,主要是通過物質(zhì)獎勵和對舉報人的保護等措施來實現(xiàn)的,這些都值得監(jiān)管部門進一步探討。

2 假劣藥舉報制度的意義分析

3 小結(jié)