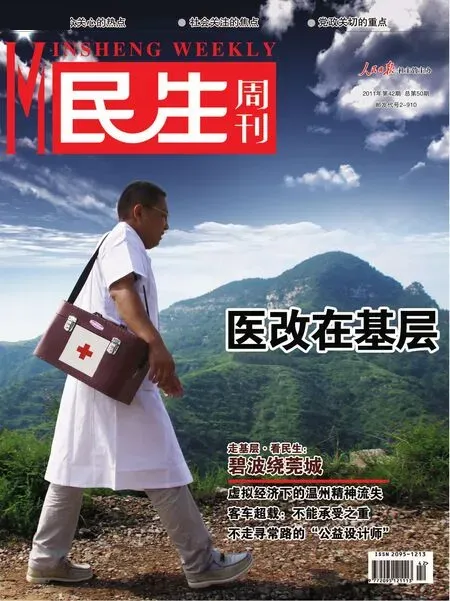

全科醫生的喜與憂

□ 本刊記者 周 旭

全科醫生的喜與憂

□ 本刊記者 周 旭

到今年十月,王剛工作就滿兩年了。2009年,從首都醫科大學臨床醫學專業畢業后,王剛進入家鄉一所社區衛生服務中心,成為了一名社區醫生。兩年全科門診的工作經驗,讓王剛對于全科醫生這份職業有了深刻的認識。

“發展全科醫生制度是未來社區醫療的方向。做好這方面的服務,不但有利于普通百姓的健康,更能有效地緩解醫患矛盾,也讓醫療資源得到更充分的利用。”王剛說道。

居民健康的“守門人”

“從早晨八點到下午五點,都不得閑。”王剛所在的全科診室在一層大廳左手邊,十余平米的屋子有包括王剛在內的三名醫生,這里每天都擠滿了患者。

65歲的趙大爺走進社區衛生服務中心的時候已經是晚上八點了,“小王,國慶節還值夜班呢?給我量量血壓吧,最近總感覺頭暈。”

“您看您走得氣喘吁吁的,先坐一會兒喘喘氣吧,要不然血壓量不準。”趙大爺坐近了,王剛聽到他呼吸得很急促,便讓他先歇一歇。他開始問起趙大爺最近是不是停了降壓藥,有沒有感冒、上火。“就國慶節那天,我孫女發燒了,我熬了兩夜沒合眼……”趙大爺打開了話匣子,還向王剛咨詢起孫女吃的退燒藥。

“您看,高血壓就怕上火。來,您撩起袖子,我給您量血壓。”王剛一邊給血壓計充氣,一邊囑咐道:“現在換季,心腦血管病人都要注意。通俗點講就是血管也會熱脹冷縮,天氣涼了,您血管也就窄了。這時,本來心腦血管壓力就增大了,您還上火,要注意自己調節!”

提高全科醫生的水平,充分發揮社區醫療預防、分診的作用,有助于提高醫療資源的利用率,更能為化解緊張的醫患矛盾、重建醫患信任搭建良好的平臺。

剛送走趙大爺,一位阿姨走了進來,說自己低壓不太正常。王剛笑著說道:“阿姨,您前幾天來過是嗎?咱們都查了,沒別的問題,只要減減肥就能調節低壓。”“我平時干活也挺多的呀!”“阿姨,我說的減肥、鍛煉是說要跑跑步、游游泳、跳跳健身操。只要減掉四斤,您的血壓就能降下來。”“好,小伙子,我聽你的再試試!”

“醫生您給看看,我家閨女總是流鼻涕。”看著眼前這個小女孩只穿著一件襯衫,王剛拉著她的小手問道:“感冒了吧,還穿這么少!”

每天,總有許多居民,晚飯過后出來遛彎,路過社區衛生服務中心的時候順便進去量量血壓,和社區醫生聊聊,看看頭疼腦熱的小毛病。而這里的24小時全科門診,還為趙大爺、李大媽們亮著一盞燈。

從前,提起全科醫生,浮現在人們眼前的還是美國電影中的家庭醫生。事實上,上世紀90年代,我國一些省市便開始試行培養全科醫生。

全科醫生是綜合程度較高的醫學人才,主要在基層承擔預防保健、常見病多發病診療和轉診、病人康復和慢性病管理、健康管理等一體化服務,被稱為居民健康的“守門人”。

今年6月22日,溫家寶總理主持召開國務院常務會議,決定建立全科醫生制度。自此,在中國存在了20多年的全科醫生,正式走進了百姓生活。7月,國務院發布《關于建立全科醫生制度的指導意見》,再次明確全科醫生的職責,并計劃在2020年,實現城鄉每萬名居民擁有2-3名合格的全科醫生。

沒病講知識、小病及時治、大病不耽誤,這也是王剛在全科門診兩年給自己的職業下的定義。作為居民健康“守門人”,社區里的全科醫生不但要承擔預防、診治的責任,還是首診、分診的把關人。診治常見病、慢性病,建立居民健康檔案,開展慢性病預防系統工作,指導社區護理、康復、健康教育,配合專科醫生開展社區精神衛生服務……全科醫生是社區醫療的多面手。

溫暖的社區門診

“百姓非常需要身邊的全科醫生,我能感受到居民對我們的信任和依賴。”兩年的工作讓王剛看好社區全科醫生的未來。

無論多忙,對每一位來到社區衛生服務中心的患者,王剛總會多問幾句、多囑咐幾句。有些慢性病患者一周來幾次,王剛和他們見面就像朋友一樣。“畢竟社區衛生服務中心和大醫院不一樣,我們和居民交流的時間多一些。溝通、交流多了,關系自然就融洽了。”

按照國際經驗,以全科醫生為主的基層醫療體系可以解決95%以上的疾病。提高全科醫生的水平,充分發揮社區醫療預防、分診的作用,有助于提高醫療資源的利用率,更能為化解緊張的醫患矛盾、重建醫患信任搭建良好的平臺。

社區承擔的服務是“六位一體”的,即綜合預防、醫療、保健、康復、健康教育、計劃生育技術服務為一體;而社區全科醫生的服務又具有綜合性、持續性、人性化的特點并且提供以預防為導向的照顧,這些都是未來社區醫療衛生服務發展的方向。

全科醫生在與社區、家庭建立緊密的衛生服務關系方面有得天獨厚的優勢,通過建立家庭健康檔案、跟蹤健康狀況,全科醫生制度不但能有效預防疾病,更有助于樹立預防為主的觀念,改變居民的生活、就醫方式。

因為在全科門診工作,內、外、婦、兒全負責,王剛幾乎給社區里的所有居民看過病、開過藥。“小王不錯,工作認真,對我們還耐心、周到。”提起王剛,趙大爺豎起了大拇指。

王剛就住在服務的社區,每天上下班,總有許多居民和他打招呼。“小王,下班買菜啊。”“王醫生,辦公室冷,別凈顧著忙,多喝點熱水!”

“人家都說中國醫患關系緊張,我在社區卻沒這種感覺,我和患者的關系都特好,他們也總是讓我覺得特別溫暖。” 王剛笑得很滿足。

制度尚待完善

成為全科醫生以來,王剛的生活便格外充實。每周工作五天,不算無需問診直接開藥的,平均每天要為50位患者看病。每隔七天,王剛還要值一次夜班,前半夜來量血壓、看感冒等急癥的患者持續不斷。

“我們人手太少了!”王剛的狀態是社區全科醫生真實的寫照。衛生部數據顯示,目前,我國僅有7.8萬名注冊的全科醫生。如果按照《國務院關于建立全科醫生制度的指導意見》中,到2020年要基本實現城鄉每萬名居民有2-3名合格的全科醫生的目標來計算,全科醫生的人才缺口高達30余萬。

全科醫生主要在基層承擔預防保健、常見病多發病的診療、病人康復等服務。

為讓城鄉居民擁有自己的全科醫生,國家發展改革委等6部門印發《以全科醫生為重點的基層醫療衛生隊伍建設規劃》。《規劃》提出,到2012年,安排基層醫療衛生機構全科醫生轉崗培訓5萬名。然而,培訓也遭冷遇。以上海為例,2010年上海計劃招收、培訓300名全科醫師,結果僅有144人報名。

薪資水平低是最直接的原因。王剛認為,長久以來,全科醫生的收入屬于財政撥款,收支兩條線。在社區工作繁瑣而辛苦,薪酬卻不是很高。雖然現在增加了績效方案,但仍然和工作量不成正比。

為解決全科醫生薪資水平低的問題,《國務院關于建立全科醫生制度的指導意見》鼓勵引導全科醫生以多種方式執業。《意見》明確,全科醫生不僅可以多點注冊,也可以獨立或者與他人聯合開辦合伙制診所,增加收入渠道。然而,在王剛看來,每天高負荷的勞動讓他沒有時間和精力再去做一份工作,而這種壓力又源于社區衛生服務人才的緊缺。

有數據顯示,2007年至2009年,北京市社區衛生服務機構共引進2000人,但三年里流失率非常高。另一份基于全國的研究數據也表明,2003—2007年,基層醫療衛生機構流失的正高、副高和中級專業技術資格人員分別占在崗相應職稱人員總數的35.7%、10.1%、9.5%。

事實上,與薪酬相比,個人職業發展的隱憂才是王剛這樣的年輕人最大的顧慮。“雖然我工作得很快樂,但真正從臨床經驗、醫療水平上,還和大醫院的醫生有很大差距。常來社區看病的還是常見病、慢性病患者,有些人久病成醫,直接來拿藥就行了。”王剛說道:“我們也希望大家都不生病,健健康康的。但做醫生的,如果不能與時俱進地接觸一些疑難問題,我們的許多能力也會退化。”

王剛說,他最拿手的還是內科診治。處理一些比較嚴重的外傷時,他也會害怕,生怕自己不夠熟練。而同一家社區衛生服務站的胡醫生,做了五六年的全科醫生,但她覺得“考了全科醫生的證和以前也沒什么不同。”現在,胡醫生仍然做著為居民打預防針的工作,其他科室很少接觸。

與此同時,大醫院的晉升空間比較大,職稱評定的名額較多也是讓社區全科醫生羨慕卻無奈的事實。“服務基層、講奉獻固然值得提倡,可現有的條件無法吸引更多有學歷又有能力的醫生到社區服務。”王剛說道。中國科學院院士、中國醫學科學院副院長曾益新也曾指出,目前我國全科醫生不僅是數量不足,具有醫學本科學歷并經過嚴格全科訓練的全科醫生更是少之又少。

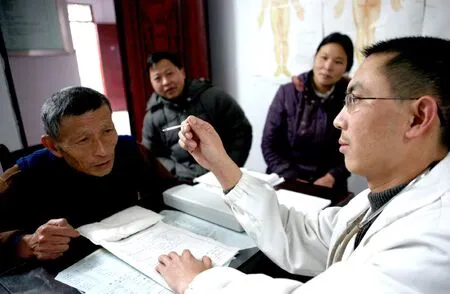

全科醫生正在為患者就診。圖/CFP

這樣的服務團隊會直接影響社區衛生服務水平,也會強化百姓已有的顧慮“社區醫院的醫生不如大醫院的醫生有本事”,“沒出息、沒水平的醫生才來社區呢”。

“物質上的還好提高,但要改變百姓的觀念就難了。如果社會對于社區全科醫生的認識不能改變,我們感覺工作沒有‘尊嚴’,得不到認可,那誰還愿意當全科醫生呢?”從這一層面來看,王剛認為,全科醫生制度還有待完善。

□ 編輯 張 寧 □ 美編 閻 瑾