一所民辦學校的生活德育

□ 本刊記者 史波濤

一所民辦學校的生活德育

□ 本刊記者 史波濤

9月13日下午,是今年剛剛上小學一年級的小羽放假返校的日子,他著急地催促父親,“爸爸,快出發吧,我宿舍的哥哥答應給我帶好多好吃的呢。”兒子的神情讓父親張軍很欣慰,因為選擇一個合適的學校曾經是一件讓人頭痛的事情。

“小羽是獨生子,這么快適應寄宿生活,源于學校的 ‘家族管理’。”張軍笑著對記者說。

位于山西太原許坦西路的山西通寶育杰學校就是小羽所在的學校。學校創辦于1993年,集幼兒、小學、初中、高中為一體,是一所全日制寄宿學校。

在周邊居民樓的掩映下,這所學校環境幽靜。它占地100多畝,擁有一個標準的大操場,外加一個供低年級學生使用的小操場,幾棟外墻已然有了歲月痕跡的大樓,錯落有致地分布在校園的一側。

德育“就像食物中的鹽一樣”

“做有中國靈魂、有世界眼光的人”,這條標語鐫刻在小學部的宿舍樓上,以及各個教室的黑板上方。該校副校長周海平介紹,這是校長詹文齡特別強調的一點,也是學校正在努力實踐的一點。

在小學部二樓的校長室里記者見到了校長詹文齡。辦公室的茶幾上放著茶具,伴著裊裊的茶香,她把自己對德育的理解娓娓道來。

“德育,就像食物中的鹽一樣。”詹文齡認為,“在學校里,很少把思想品德教育當作一門課程來講授,更多的是把它融入學生的校園生活中。做德育工作跟煮菜放鹽一樣。鹽是日常必需的,但不能拿著一盆鹽給學生吃,欲速則不達。我們要把鹽放入日常的食物中,讓他們慢慢消化、吸收。德育工作也一樣。德育工作如果做得太直接、太急于求成、太簡單粗暴,就會適得其反。”

值得一提的是,在通寶育杰,每月一次的“一塊錢捐贈日”讓孩子們興奮。詹文齡介紹說,“引用葉圣陶先生的話‘德育就是養成學生求善的習慣’,一塊錢的捐贈是為了讓孩子們培養幫助別人的習慣,在長達12年的學校生活中,每月一次的捐贈讓孩子們慢慢養成習慣,這種習慣在未來一生中都會持續。”

不可缺失的家庭教育

詹文齡動情地表示,只要在路上看到母親帶著孩子在散步,她就不由自主地對那位母親產生崇敬之情。她一直強調,母親對孩子的成長教育十分重要。也即由此,學校的德育教育與家庭教育密不可分。

父母對子女的教育是天性使然。可為什么在現代社會中有的父母卻不知該如何教育孩子?這是因為他們的育兒智慧被太多的欲望和功利掩蓋。詹文齡認為,很多家長在教育孩子上太緊張、太急躁,總是低估了孩子的能力,對孩子進行密不透風的成才教育,剝奪了孩子的成長舞臺,把孩子管成了事事依賴父母的精神殘疾。

詹文齡以為,家庭教育就在日常生活中,比如讓孩子從小做家務。沒有任何教育痕跡的、平平實實每一天的日常生活,是孩子的愛心、責任心、自信心和獨立、合作、敢于冒險等能力和品質形成的最好載體。

詹文齡以自己為例向記者介紹道,她的大兒子上大學時,擔任了學生會主席,第一批入了黨。孩子認為自己其實不比同學們強到哪里去,只是愛管事,愛幫助別人。這和他從小做家務、承擔家庭責任是分不開的。

現在的一些父母常常對孩子說 “你什么也別管,學習好就行了”,這是殺傷力很大的一句話。它徹底割斷了孩子和父母、家庭的血肉聯系。這樣的孩子不再有牽掛、擔當和責任,更沒有家庭觀念,孤獨和自私吞噬著孩子們健康的心靈。

詹文齡介紹,為了改變這一現象,學校定期召開家長會,和家長們進行教育座談,一同探討關于孩子們的成長問題。

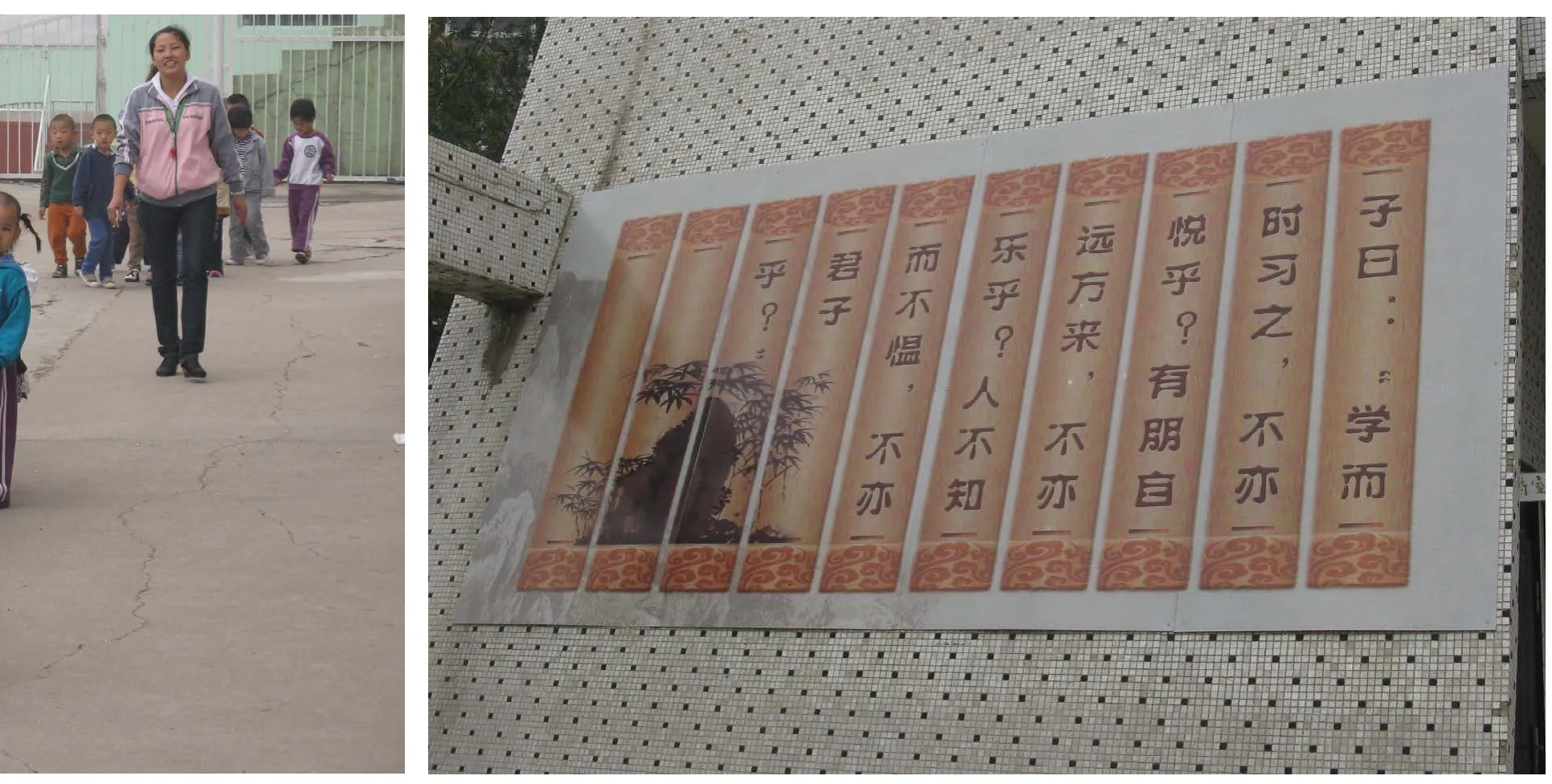

左圖:臨近中午,幼兒園的小朋友列隊去食堂吃午飯。右圖:校門一側的墻壁上刻印著《論語?學而篇》,這段古訓連學生家長都要學習。圖/史波濤

創新校本課程教學

采訪中,詹文齡常常引用《論語》、《莊子》等著作,她很推崇國學教育,并將國學納入到小學的常規課程中。學校的國學課程獨具特色,這個特色不單單是指教授的內容,更多的是指教授課程的方法。

據周海平介紹,該學校的國學課程每周一次。他們完全打破了傳統教育中的老師講授、學生接受模式,采取了新的三步學習模式:先由老師展示國學原文,在老師的引導下,孩子們粗略推測原文大義;接下來就是求證這段話真正的意義;弄明白含義之后大家要會背誦,然后討論這段話的含義。這種模式中,老師不再是無所不知的主宰,而是孩子們的伙伴,他們被稱為“首席學習者”。

采訪中,周海平坦言,采取這種授課模式,雖然在一定意義上有了創新探索,實際上還隱含著國學課程師資不足的問題。中國傳統國學是有深刻思想底蘊的,沒有很豐富的人生閱歷,很難將國學深入淺出地講給孩子們。

指著校園里大樓的墻面,周海平對記者說,把《論語》中的經典篇章刻在這里就是讓孩子們經常去接觸,在不知不覺中接受國學的熏陶,理解那些飽含深意的人生哲理。

家族式宿舍管理

周海平介紹,學校在德育教育中的想法很多,宿舍的家族式管理就是其中之一。小學部每個宿舍大約住20個學生,四五個不同年級的學生組成一個家族,由年級最高的學生做族長。高年級的學生要承擔照顧弟弟妹妹的責任,而弟弟妹妹則需要接受學長的領導。

高年級的學長會不會欺負學弟學妹呢?站在一邊的小羽爸爸表示,他之前也有這樣的擔憂。周海平說,一般不會發生這樣的事情。學長一旦承擔了責任,就會維護自己的榮譽。在社會上有領導者、中層領導和一般職員。每個人都要學會尋找解決矛盾的辦法,接受別人的領導。而低年級的學生有一天也會成為族長的,所以實際上他們是在提前接受社會教育。

更有意思的是,這個家族的族長還要組織自己的家族成員設計族徽、撰寫族歌,而一旦確定下來,將永遠保留下去,成為所有加入這個家族同學的共同記憶。他們的“家族觀察員”又稱“家族史官”,對于家族中所發生的無論大事小情好事壞事都會記錄下來,若干年后就成為這個家族的歷史。只要想到有一天后輩會看到“家族歷史”,所有的人都會珍惜自己現在的一言一行。

周海平接著介紹,他們在每個宿舍還安排了“家族觀察員”——老師。從側面觀察這些學生,暗中引導他們解決各種問題,從而向著良性循環發展。有時候這些觀察員還要故意制造一些“意外狀況”來考驗家族族長的領導力,以及家族的團結。

比如有一次,他們外出進行實踐活動,每個家族給了一定的活動經費。“家族觀察員”一會兒說走不動了,然后整個家族就要一起做觀察員的思想工作,以免影響整個家族的前進。不一會兒又說口渴了,族長又要核算經費夠不夠每人一瓶水。如果不夠,家族就要一起決策,只買一瓶讓觀察員喝。

正如陶行知所說的,生活即教育。“尊重生命,為孩子的一生發展負責任!”看著小羽和伙伴們興高采烈地相約著去食堂吃飯,父親張軍感慨:“這樣的生活德育,是最容易讓孩子們接受的。”

(實習生郭璇對此文編輯有貢獻)

□ 編輯 鄧凌原 □ 美編 閻 瑾