走近讀者的國家圖書館

□ 本刊記者 高波濤

走近讀者的國家圖書館

□ 本刊記者 高波濤

走進國家圖書館的大院,雨后的清新透過這塊翰墨書香的綠地撲鼻而來。屏氣呼吸中,一縷陽光不經意地刺中了眼睛,一面環繞著錯落無序的灰色石條墻壁出現在記者眼前。

“那是為了館內采光設計的。”隨同記者采訪的國家圖書館業務管理處副處長孫伯陽笑著告訴記者。

在國家圖書館二期館(以下簡稱“國圖”),孫伯陽直接將記者帶到了四層。剛一出樓梯,記者被震撼了:一個“回”字形呈現在面前,開放式的閱讀空間,逐層擴大的中庭,讓記者將所有讀者盡收眼中。各層擺放的書架也因為統一有序而流露出富有節奏感的建筑之美。

大門不斷敞開

向前追溯,國圖曾經也不是任何人都能輕易“接近”的。

在國圖那些老讀者的記憶中,一張“借書證”就隔開了普通讀者與國圖的距離。那時候辦理借書證是有身份限制的,中級以上職稱或處級以上職務的人,才可以辦理中文借書證;有高級職稱或局級以上職務的人,才能辦理外文借書證。

“當然,那些都是1998年之前的事情了。隨著國圖的改革,1998年之后就沒有了這些限制。”孫伯陽給記者講述道。

“但是取消了這些限制,辦了證,人們還是不愿意進來。”一位當年還是大學生的讀者告訴記者。“國圖進門是要存包的,原來都是人工存包,人多的時候就要排隊,還得交存包費。好不容易進來了,借閱書籍還得填寫表格,一等又得半個多小時。”

進國圖成了一種耐心的考驗,這位老讀者告訴記者,這一等又是幾年,才等來了國圖的大門敞開。

2008年,在國家財政的支持下,除文獻復印費外,讀者卡工本費、讀者卡年度驗證費、館域網上網費、自習室使用費、講座門票費、讀者存包費等費用全部取消。

盡管免費大餐菜單中的項目越來越多,但讀者們還是挑出了這道“大餐”中的不足。

2008年以前,國家圖書館只有100多臺“數字資源用機”,供讀者上網使用。“那時每小時2元錢的上機費,感覺不便宜。”一位讀者給記者講述道。

據記者了解,隨著2008年新館投入使用,每位讀者都可以享受每天一小時的免費上網機時,超時收取互聯網接入費每小時2元,國圖也已經開始提供無線局域網服務。

“力度還是太小了,無線局域網僅可以訪問館內提供的數據資源,無法接入互聯網。”這位讀者仍有抱怨。

而到今年3月份,不僅國圖的數字資源用機全部免費,無線網絡也全部免費,讀者在國圖的海洋里終于如魚得水。

國圖卻一時有點應接不暇。據孫伯陽介紹,國圖現在有520臺數字資源用機,目前數字資源用機的全部飽和時間每天已經超過4.5小時,日均排隊候機人數為160人次。無線網同時在線用戶最大值為202人/時,月使用無線網絡的總用戶數近8萬人次。

“所以,讀者在使用兩個小時后需要重新排隊使用。無線局域網也由于帶寬等原因屏蔽了一些視頻網站,在這里還希望得到讀者諒解。”孫伯陽坦言:“目前存在的困難就是管理軟件還在進一步開發,以便更好的緩解讀者排隊和內容引導等問題。無線網絡也正在籌劃升級,增加帶寬和網速。”

“國圖的這些做法我是理解的。”一位讀者給記者講述道。

“免費政策讓我們讀者看到了國家對文化事業的支持,也滿足了我們這些‘窮書生’對知識的渴望。”另一位老讀者臉上洋溢著喜悅。

為了小讀者

國圖的決策者們沒有沉湎在夸贊聲中,他們在醞釀著更重要的事情。

“直到去年上半年,我們都還沒有專門的少兒館。僅有的只是90年代末在文津街館區設置的少年兒童閱覽室,應該叫多媒體閱覽室,也就是讓小讀者在電腦上看些科教節目。那里不到200平米的空間,只有十幾臺電腦。”孫伯陽給記者講述道。

就是這樣的閱覽室,由于地理位置、交通等問題,讀者相對較少,服務效果不顯著。隨著業務的調整,文津街館區的少年兒童閱覽室也被擱淺。

“國圖作為公益性單位,開展的是公益服務,在少兒讀者達到3.5億的背景下,為少兒讀者提供特殊服務就顯得異常重要。”孫伯陽向記者表示。

隨著國家和社會的重視,國圖的決策者們也意識到建立少兒館到了刻不容緩的地步。

2010年5月31日,國家圖書館建立少年兒童館并同期推出國家少兒數字圖書館,6—15歲的兒童都可以進入。“國圖硬是在建設過程中克服面積等困難,為少兒讀者建立了獨立的館區。”

少兒館推出后,不少家長還是有意見。走進國家圖書館少年兒童圖書館,看著厚厚的隔音玻璃墻,智能化的電子設備,以及館內諸多人性化的設計,記者著實猜不透家長還有哪里不滿意。

“書是挺豐富的,但是孩子大多看的還是些動漫之類的。”一位陪同兒子過來看書的媽媽流露出不滿。

“一些國外的或者效仿國外的動漫讀物總感覺充斥著暴力,那些打打殺殺的場景總會對孩子有些不好的影響。我們小時候那些國產動畫不是挺好的嗎,為什么對現代的孩子就沒有吸引力了呢?我對圖書館沒有意見,我就希望你們能呼吁關注下這方面的情況。”這位媽媽的擔憂也正是孫伯陽一直在思考的問題。

“少兒圖書館受社會文化氛圍的影響較大,伴隨著網絡快餐文化的興起,‘日流’、‘韓潮’等外來文化的沖擊,電子游戲、‘動漫書’的盛行,都使得少年兒童難以培養起良好的閱讀習慣。”孫伯陽給記者分析道。

“這是一種社會責任,我希望全社會加強對少兒閱讀事業的重視。”

采訪這天正是工作日,記者在國家圖書館少年兒童圖書館也只遇到了這一對母子。面對這一景象,孫伯陽也略顯尷尬。

“在國外,少兒圖書館是很受歡迎的,老師留了作業后,孩子一般都是到圖書館查閱資料的。中國的教育現狀與制度難以讓孩子走進圖書館,嚴重制約了青少年的學習能力和創造能力。”孫伯陽分析道。

“希望讓更多的少年兒童從常規教育中走進圖書館,讓少年兒童進行自主學習,充分發揮圖書館啟迪民智的作用。”孫伯陽表達了自己的期盼。

閱讀無障礙

孫伯陽和國圖的工作人員更期盼著那些身殘志堅的讀者到來。

“我國有8300萬殘疾人,涉及2.6億家庭人口。”孫伯陽告訴記者,受社會經濟發展平均水平和殘疾人身體障礙的制約,廣大殘疾人讀書學習的愿望與需求無法得到滿足,殘疾人的精神文化生活急需得到社會的關注與幫助,一些數字圖書館便應運而生。

2008年,“中國盲人數字圖書館”網站成立。“它可以使盲人朋友足不出戶就能享受到國家圖書館的服務,與正常人一樣共享信息社會的便利。”孫伯陽邊說邊帶領記者來到體驗區。

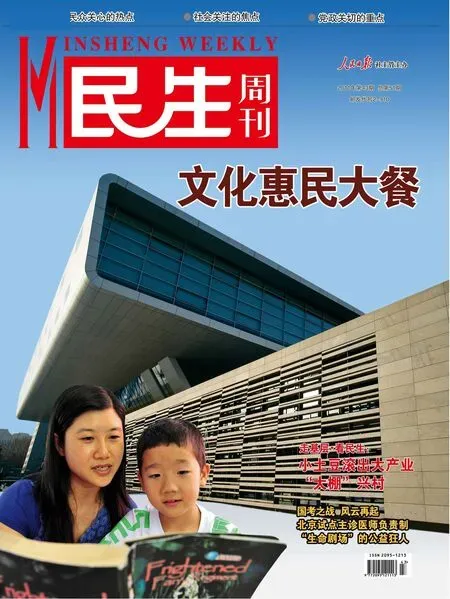

去年5月國圖建立少兒館。圖/許蘭武

在中國盲人數字圖書館體驗電腦上,工作人員告訴記者:“這個網站主要滿足‘聽的功能’。”記者戴上耳機,閉上眼,伴隨著鼠標的移動,整個網站就成了一本“有聲讀物”。

“為了加強服務,不要忘了還有更多的殘疾讀者。”孫伯陽告訴記者,2011年“中國殘疾人數字圖書館”網站也正式開通。

記者看到“電子圖書、報刊、音樂欣賞、有聲讀物”等在該網站上分門別類一應俱全。

“‘中國殘疾人數字圖書館’在‘中國盲人數字圖書館’建設基礎上,特別增選了‘閱讀中國、方正電子書’等中文圖書數據庫和中外文期刊數據庫等內容。”孫伯陽談道,這一切都是為了最大限度地滿足殘疾讀者的閱讀需求,保障他們能夠均等地享受到公共文化服務。

這些數字圖書館的成立,讓國圖不再“怠慢”殘疾讀者。相反,他們虛位以待。

中文閱覽區內設有盲人閱覽區,并購置了點顯器、擴視器等專用設備,加強為特殊人群的服務。然而,這些設備的利用率卻不高。

“僅一臺點顯器就需要2萬多元,我們倒不是心疼它的貴重,我們期盼殘疾讀者能夠用起它們來。”中文閱覽區組長樊樺無奈地告訴記者。“為了不讓這些座位空置,只能讓普通讀者就座了。”

樊樺告訴記者,來這里的殘疾讀者大多是附近區域的。“所以,我們希望省、市、社區等各級圖書館都能夠參與進來,互相帶動發展,在圖書館為殘疾人留出一片天地。”樊樺表達著自己的見解。

“國圖能做的只是一種引導、示范,更多的還需要各級圖書館去做起來,消除區域障礙。”孫伯陽補充道。

記者采訪中看到,在能夠容納240多人上網的區域,一位弱視讀者在電腦前認真地敲打著鍵盤,他是那么的“顯眼”。他的認真讓人肅然起敬,記者沒有上前打擾他,慢慢地從他身邊走過。

“免費政策讓我們讀者看到了國家對文化事業的支持,也滿足了我們這些‘窮書生’對知識的渴望。”

自“中國殘疾人數字圖書館”開通至今,訪問人數超過1.3萬人,頁面瀏覽量超過13.5萬次。

國圖對待殘疾讀者還要開展多種形式的讀書活動。據孫伯陽介紹,中國殘疾人聯合會、國家圖書館聯合成立了“全國殘疾人閱讀指導委員會”,旨在通過指導、組織殘疾人開展多種形式的讀書活動,使他們在閱讀中獲取信息、學習知識、增長技能、陶冶情操,提高自身素質和生活技能,平等共享公共文化服務,從而更好地融入社會;同時,在殘疾人群體中樹立愛知識、講文明、樹新風的良好風尚,激發殘疾人參與社會建設的熱情和潛能。

采訪結束的時候,雨后初晴的太陽已經完全綻放,照射在臉上。回望國家圖書館,建筑顯得宏偉而又典雅,讓人心生向往。“我們也期盼著更多讀者的到來。”孫伯陽誠懇地表示。

□ 編輯 周 旭 □ 美編 王 迪