伊斯蘭文化:走進中東必修課

■文/陳衛東

伊斯蘭文化:走進中東必修課

■文/陳衛東

中東北非動亂是傳統的穆斯林社會向現代社會艱難轉型的啟動。對于中國而言,這是一次機遇。對伊斯蘭文化的深刻認知,以及適當且明確的頂層戰略設計是擴大我們在該地區影響力的前提。

猶如一副多米諾骨牌,突尼斯“茉莉花革命”的成功、埃及政治強人穆巴拉克的黯然下臺,激發了中東北非阿拉伯地區持續的反政府示威浪潮。除了沙特阿拉伯、科威特及阿曼的示威相對和平外,利比亞、巴林、也門、吉布提等國相繼發生軍警向民眾開槍的血腥事件,其中尤以利比亞的死傷最為慘重。

石油是現代社會的動力,中東北非探明石油儲量占當今世界總儲量約60%,占世界總石油產能約40%。這一地區還擁有霍爾木茲海峽,蘇伊士運河等重要的石油通道。中東北非阿拉伯地區的不穩定,必將導致石油供應的不穩定,從而給世界經濟帶來巨大的沖擊。

中國石油進口量的40%左右來自于中東北非,中國油企對外投資的一半也在這個地區,所以我們對本地區所發生的所有重大事件都應給予特別的關注。

宗教:深刻的影響

上世紀30年代發現石油以來,中東地區就一直是國際地緣政治的熱點地區,也是重大政治與經濟事件頻繁發生的地區。宗教文化的原因(三大宗教的發源地)、殖民反殖民的斗爭、石油資源國有化運動、石油利益的爭奪等,使得這個地區成為十足的世界火藥桶。歷史的基本原因我以為只有三個:宗教、以色列與石油。

本·阿里,穆巴拉克和卡扎菲等強人政治的現象在中東北非阿拉伯地區很常見,與這個地區的宗教文化有深刻的歷史淵源。先知穆罕默德創建的伊斯蘭教起源于這個地區。信仰一神的伊斯蘭教超越了原始的阿拉伯部落的界限,呼喚阿拉伯人聯合成崇拜同一真主、遵守同一法律、進行同一圣戰的單一的共同體。穆罕默德還向阿拉伯人提供了政治組織和共同的目標。“直至今日,伊斯蘭文化仍然保留著阿拉伯認同上的意義”。

理解這一點對我們理解伊斯蘭文明與阿拉伯文化很有幫助。一千多年來,《古蘭經》和《穆罕默德言行錄》一直是穆斯林社會、宗教生活和日常生活的基本準則。為了保持教義的純潔性,這兩本經典千年不改。

有學者研究指出,穆罕默德創教時沒有解決兩個基本問題:接班人的選擇與繼承的問題以及政教分離的問題。現實的阿拉伯國家政治體制,不論是世俗的共和體制還是傳統的君主體制,這兩個問題在大多數阿拉伯國家沒有得到解決。加上28年的經濟危機提供了強力的催化劑,這個地區在精神、政治和經濟上都具備了動亂的條件。突尼斯小販自焚一把火轟然地就把整個地區點燃了。

歷史地看,中東北非這一次區域范圍的動亂是傳統的穆斯林社會向現代社會艱難轉型的啟動。我以為,這個轉型過程會是一個漫長且痛苦的過程,有時候還會相當激烈。因為現代社會的兩個基本政治特征——領導人接替程序法定和政教分離,是伊斯蘭社會完全不存在的。首先,這一地區社會轉型的目標很不清晰。其次,除伊斯蘭外沒有任何一種意識形態能在這一地區占據主導地位,而宗教改革是漫長的。再次,盡管專制獨裁不再受歡迎,但民主政治的制衡和妥協在這里還沒有足夠的土壤。所以,這一地區在很長一段時間會比較動蕩混亂。

美國:繼續強力影響中東

石油天然氣和經濟的全球化,還有極端敏感的地緣政治,把中東北非地區和世界緊密地聯系在了一起。世界大國,各種政治經濟利益都糾纏在這里。阿拉伯世界對于美國來說,有兩大戰略意義。一是資源豐富,特別是石油資源。二是涉及美國最重要的盟友以色列的安全。

二戰以來,美國是西方陣營的老大。冷戰后,美國一霸獨強,成為世界老大。從這幾十年美國的言行中可以看到,美國一直在價值觀和國家利益之間搖擺。“自由民主人權”在歷屆美國總統的言論中是至高無上的,但一旦國家實際利益與核心價值觀發生沖突時,美國的優先選擇總是前者。美國這種國家實際利益與核心價值觀明顯分離與矛盾的現象,近幾十年屢見不鮮,在中東的表現尤為明顯。美國最終選擇拋棄穆巴拉克的行為與四十年前在伊斯蘭革命中拋棄伊朗巴列維國王如出一轍。為對抗前蘇聯,美國在阿富汗戰場上支持和扶植了本·拉登,導致了后來的“9.11”。上世紀80年代在8年的兩伊戰爭中,美國支持了伊拉克,“9.11”后又以莫須有的罪名發動戰爭打倒了薩達姆,從而讓伊朗大大增強了在該地區的影響力。

美國這種實際利益與核心價值觀相互矛盾的行為方式,常常表現為“搬起石頭砸自己的腳”的可笑鬧劇。美國不會離開中東,仍然是在本地區最有影響力的大國。美國對國際事務的行為方式不會改變,本地區長時間存在的各種基本矛盾不會有根本的改變。

中國:加強頂層設計機遇期

過去二十年,中國已經深深融入了全球化的進程,世界上所有重大的政治經濟事件都會對中國造成不同程度的沖擊。這次從利比亞緊急撤出3.6萬多中國公民是中國前所未有的國際行動,從一個側面反映了當下的中國與世界的關系。

如何評估這次事件對中國的影響是復雜和困難的,一是整個事件還在發展中,二是整個國際社會對事件的評估還在調整中,對策還不明朗,三是中國在該地區的核心利益和長期戰略也還在明確的過程中。對中國而言,短時期內會有相當的經濟損失,長期來看,不論在政治或經濟的領域都可能會增加發揮更大作用的機會,對該地區適當且明確頂層戰略設計是擴大我們在該地區影響力的前提。

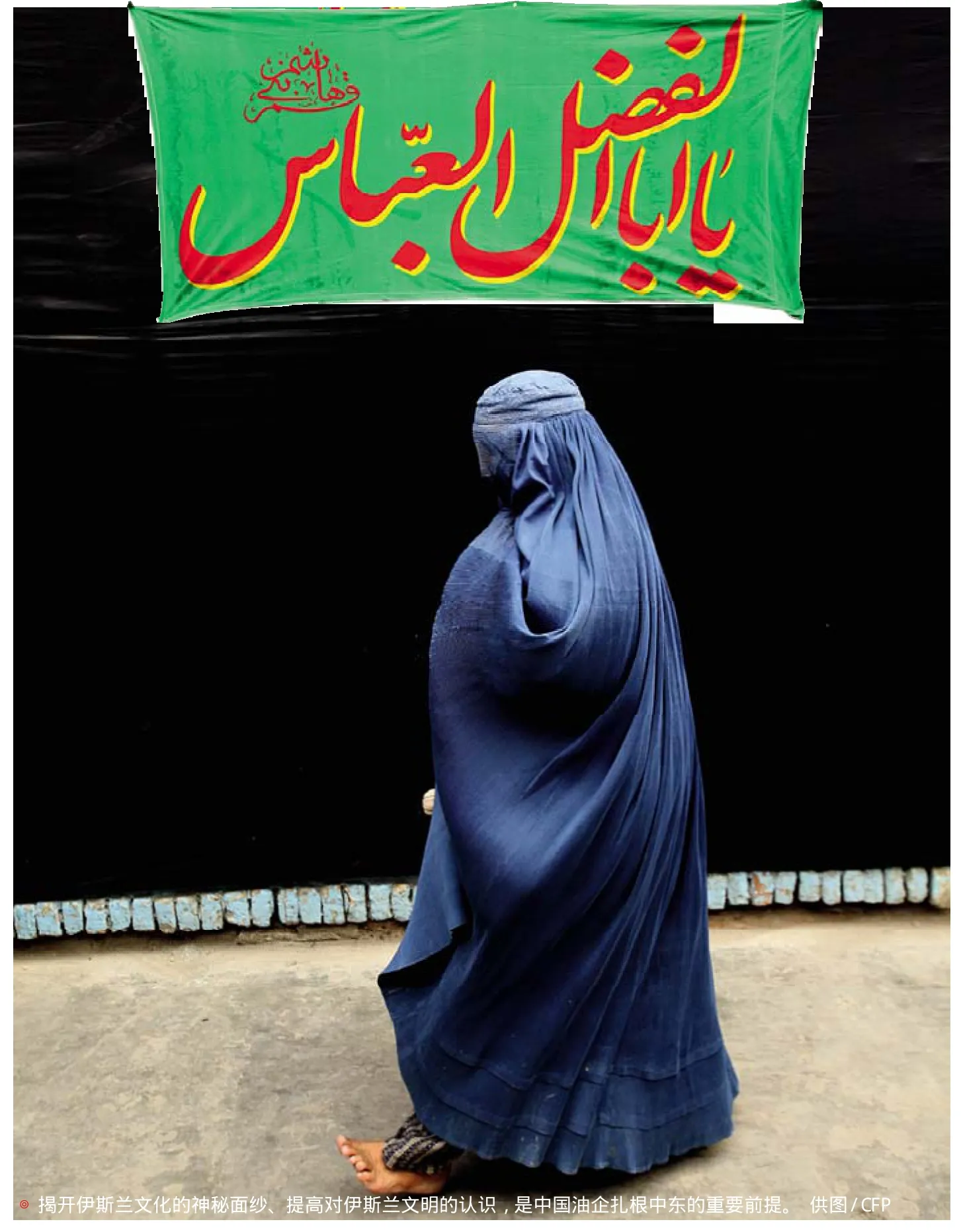

該地區對世界經濟的重大影響力源于日益稀缺的石油。現代社會對石油天然氣的依賴,以及快速全球化的進程也提升了其他文明對伊斯蘭文明認知與和諧相處的緊迫性。過去六十多年,由于意識形態的原因,我們對宗教的認識過于簡單。要實現“走出去”、“走進去”、“走上去”,中國政府和石油公司都很有必要提高對宗教的認識。

去年,中國已取代美國成為沙特阿拉伯最大石油進口國。中國對中東北非石油的依賴已經超過了美國,這種依賴性還在不斷增加。中國石油公司很有“硬實力,“不差錢”,有規模也有強勁的需求,但“軟實力”仍然很不足。俗話講,“入鄉隨俗”,就是告訴我們要入當地的“俗”,這就是伊斯蘭文明。中國石油公司凡參與中東石油事務的人都有必要學一點伊斯蘭教的歷史和知識。

中東的動蕩給世界造成巨大沖擊,這不是第一次,也不會是最后一次。我們依賴那里的石油,無法完全回避進入中東的風險,但是我們可以尋找多種渠道分散和降低風險。唯有多渠道才能減低石油貿易的風險。

當今世界是相互依存的世界,不論你是發達國家還是發展中國家。追求獨立自主是值得贊賞的,但積極參與現有石油生產貿易體系是更現實的選擇。中文的“危機”很有辯證的意義,有危險也有機會。中東北非動蕩提供了新的機會,關鍵要看我們自己如何應對了。