“珍珠鏈戰(zhàn)略”的虛妄與真實(shí)

□劉慶

“珍珠鏈戰(zhàn)略”的虛妄與真實(shí)

□劉慶

尋找敵人

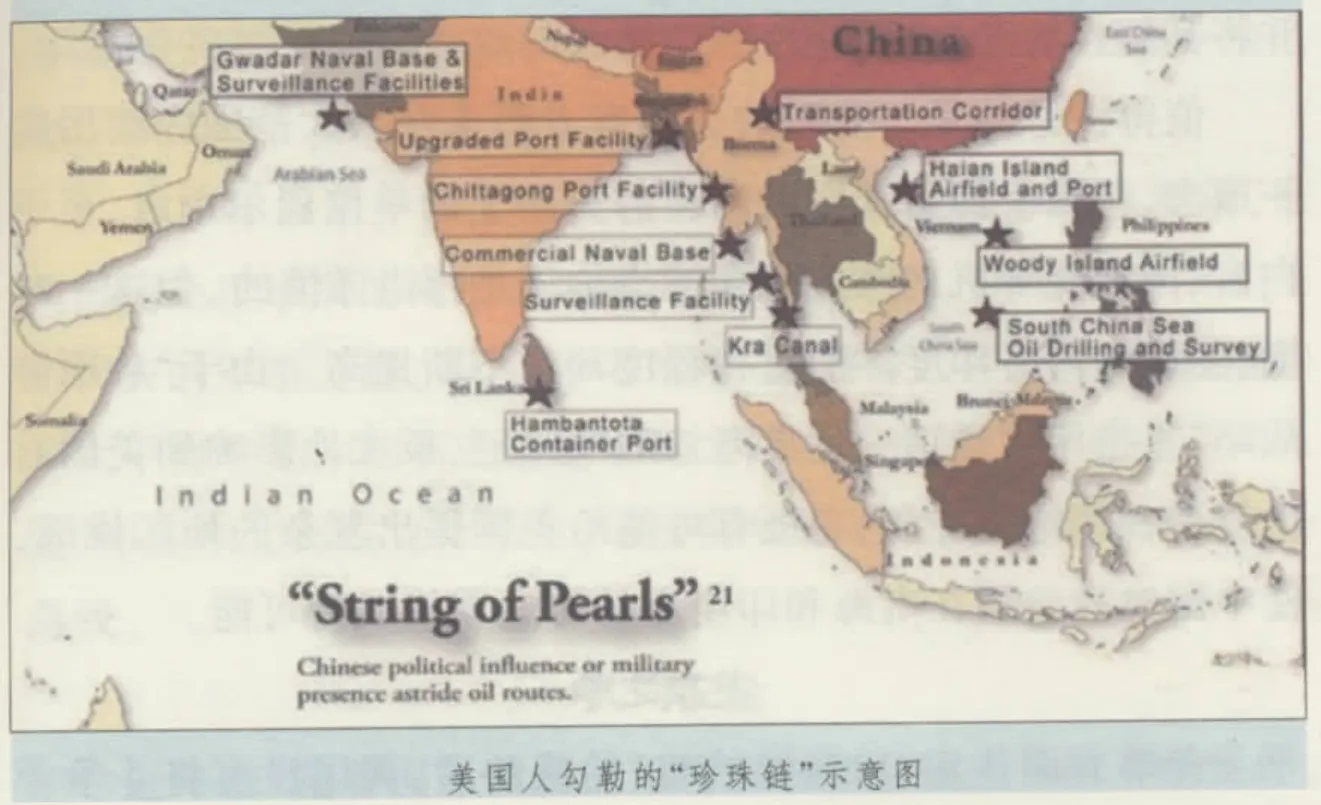

“珍珠鏈戰(zhàn)略”概念最早出爐于2004年。當(dāng)時(shí),美國(guó)布茲-艾倫-漢密爾頓咨詢公司,受美國(guó)防部?jī)粼u(píng)估辦公室委托,向時(shí)任國(guó)防部長(zhǎng)的拉姆斯菲爾德提交了一份名為《亞洲能源未來(lái)》的決策咨詢報(bào)告。這份報(bào)告認(rèn)為:中國(guó)正在與從中東到南海的航道沿線各國(guó)建立戰(zhàn)略關(guān)系,巴基斯坦的瓜德?tīng)柛邸⒚霞永瓏?guó)的吉大港、緬甸境內(nèi)的海軍基地、籌建中的柬埔寨南部連通中國(guó)西南腹地的鐵路線、中國(guó)在南海不斷增強(qiáng)的軍事力量,以及中方投資泰國(guó)克拉地峽運(yùn)河的可能性,這些海上布局就像一粒粒“珍珠”,在印度洋版圖上勾勒出一條弧線優(yōu)美的“珍珠鏈”。

報(bào)告中不僅描繪出“珍珠鏈”的詳圖,還臆想性地宣稱“中國(guó)的海上通道戰(zhàn)略,無(wú)疑體現(xiàn)了一種更高層面上的安全考慮,是其進(jìn)攻姿態(tài)的具體表現(xiàn)”。2005年1月,《華盛頓時(shí)報(bào)》搶先對(duì)提交的報(bào)告進(jìn)行了報(bào)道,使“珍珠鏈戰(zhàn)略”首次公之于眾。

世紀(jì)舞臺(tái)

2006年2月,美國(guó)防部一改先前審慎態(tài)度,在其發(fā)布的新版《四年防務(wù)評(píng)估報(bào)告》中,明確指稱“中國(guó)繼續(xù)加大軍事投入的力度,尤其是在發(fā)展戰(zhàn)略武器以及向領(lǐng)土之外投送力量的各種能力”。同年5月,美國(guó)防部發(fā)布《中國(guó)軍力年度報(bào)告》,稱“中國(guó)海軍似乎有興趣將其海上存在擴(kuò)展至馬六甲海峽和印度洋”。

在這一背景下,美國(guó)官方正式采用“珍珠鏈戰(zhàn)略”概念。2006年11月,美聯(lián)合部隊(duì)司令部在一份報(bào)告中概述了“珍珠鏈戰(zhàn)略”。2008年12月,該司令部公開(kāi)發(fā)布《2008聯(lián)合作戰(zhàn)環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告》,主要引用“皮爾遜論文”內(nèi)容,新繪了一幅“珍珠鏈”地圖,并將其解釋為是“中國(guó)橫跨石油路線的政治影響或軍事存在”。

值得注意的是,此時(shí)的美國(guó)官方仍未在太大范圍內(nèi)使用這一概念,僅限于國(guó)防部以及國(guó)會(huì)的一些下屬單位偶爾用之,至于白宮、國(guó)務(wù)院等機(jī)構(gòu)對(duì)此概念的指稱還是相當(dāng)謹(jǐn)慎的。但這一時(shí)期,美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)印度洋的重視程度卻在不斷提高。由于“珍珠鏈戰(zhàn)略”直指印度洋這一世界海權(quán)的“心臟”,極大地影響到美國(guó)對(duì)世界海權(quán)的絕對(duì)控制,它極有可能給美國(guó)提出復(fù)雜的地區(qū)挑戰(zhàn),使中國(guó)挑戰(zhàn)美國(guó)在南海和印度洋的海上霸權(quán)成為可能。

龍象之爭(zhēng)

在單方面認(rèn)定“珍珠鏈戰(zhàn)略”的威脅后,美國(guó)沒(méi)有將斗爭(zhēng)矛頭直指中國(guó),而是精心設(shè)計(jì)了一個(gè)聯(lián)合打擊方案——“鎖喉”戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略聲稱,必要時(shí)美國(guó)可以使用陸基空中武力控制印度洋沿海地區(qū),還可以借手他人,以他國(guó)力量遏制中國(guó)勢(shì)力的擴(kuò)張。在2006年版的《四年防務(wù)評(píng)估報(bào)告中》,不假掩飾地宣稱,“成功的防范戰(zhàn)略需要增強(qiáng)伙伴國(guó)的能力,并降低其脆弱性。在這方面,美國(guó)將努力實(shí)現(xiàn)國(guó)際伙伴防御系統(tǒng)更高水平的一體化,使任何對(duì)手突破防御系統(tǒng)的行動(dòng)復(fù)雜化”。而這個(gè)被美國(guó)相中的主要遏制伙伴就是——印度。

為了應(yīng)對(duì)所謂的“中國(guó)威脅”,印度很快推出了“東方海洋戰(zhàn)略”。1998年,印度當(dāng)局在安達(dá)曼-尼科巴群島組建遠(yuǎn)東海軍司令部,2001年又將其升級(jí)為第一個(gè)三軍聯(lián)合司令部,同時(shí)加速建造或購(gòu)買航母、核潛艇等遠(yuǎn)洋兵器;2000年后,印海軍多次與美、日、韓和東盟國(guó)家在馬六甲海峽和中國(guó)南海舉行聯(lián)合軍事演習(xí);2002年、2005年,又分別與印度尼西亞和泰國(guó)海軍在格雷特海峽和安達(dá)曼海開(kāi)始進(jìn)行聯(lián)合巡邏,力圖限制中國(guó)在這一地區(qū)的軍事活動(dòng)。

2007年以來(lái),印度不僅在馬達(dá)加斯加北部修建監(jiān)測(cè)站,準(zhǔn)備租賃毛里求斯的阿加萊加群島設(shè)立潛聽(tīng)哨,并計(jì)劃擴(kuò)大在馬爾代夫的軍事力量。印度學(xué)者哈里·桑德等人還公開(kāi)叫囂:既然馬六甲海峽是中國(guó)石油運(yùn)輸必經(jīng)之路,那么為了防止中國(guó)“入侵”印度東北部或克什米爾,印度需要做的就是封鎖馬六甲這條路線。

共同安全

近年來(lái),隨著國(guó)際貿(mào)易的迅速發(fā)展和運(yùn)輸服務(wù)的不斷延伸,中國(guó)確實(shí)與亞洲一些國(guó)家在包括拓展港口等方面展開(kāi)了經(jīng)貿(mào)合作。不過(guò),這些海外工程或援建項(xiàng)目,無(wú)一例外都是正常的商業(yè)行為。但似乎中國(guó)在印度洋的任何行動(dòng),都會(huì)被印媒和西方媒體迅速緊盯,并抹上軍事擴(kuò)張的色彩。面對(duì)國(guó)外媒體關(guān)于“珍珠鏈戰(zhàn)略”連篇累牘的報(bào)道,中國(guó)政府不得不多次予以澄清。

2008年6月,中國(guó)駐印度大使張炎公開(kāi)表示:“中國(guó)沒(méi)有試圖控制印度洋的航線,對(duì)中國(guó)包圍圈政策的推斷是站不住腳的。”為了充分增信釋疑,2005年以來(lái),中國(guó)政府先后發(fā)布了《中國(guó)的和平發(fā)展道路》、《2006年中國(guó)的國(guó)防》、《2008年中國(guó)的國(guó)防》等白皮書,對(duì)中國(guó)的和平發(fā)展政策進(jìn)行公開(kāi)說(shuō)明。

從軍事力量的配置來(lái)看,目前印度洋海域?qū)嵙ψ顝?qiáng)的海上力量,其實(shí)還是美國(guó)。只不過(guò)隨著美軍遠(yuǎn)程投放和機(jī)動(dòng)能力的增強(qiáng),美國(guó)在印度洋的軍事存在已逐漸進(jìn)入到淡化“常駐力量”、強(qiáng)化“隨時(shí)進(jìn)入”能力的新階段。加之印度洋上還有迪戈加西亞島這枚美國(guó)一早就插入其中的強(qiáng)有力釘子,美軍目前已完全具備保障航母戰(zhàn)斗群、兩棲登陸編隊(duì)和戰(zhàn)略轟炸機(jī)等在印度洋自由活動(dòng)的能力。

面對(duì)印度洋上如此復(fù)雜的軍事力量構(gòu)成,要徹底消解“珍珠鏈戰(zhàn)略”的神話,中國(guó)必須在表明對(duì)印度洋極度關(guān)切的同時(shí),進(jìn)一步說(shuō)明我們關(guān)切的理由、目標(biāo)以及手段,通過(guò)建立區(qū)域安全機(jī)制和推進(jìn)地區(qū)共同繁榮,來(lái)努力化解一些國(guó)家心中的疑竇。

(摘自《世界軍事》)