淺談大學生體育鍛煉習慣形成的動機

楊雋 李曉武 郭曉軍 南京郵電大學體育部 ,江蘇 南京 210003

淺談大學生體育鍛煉習慣形成的動機

楊雋 李曉武 郭曉軍 南京郵電大學體育部 ,江蘇 南京 210003

本文采用問卷調查法、文獻法、數理統計法等,就大學生體育鍛煉習慣形成的動機,對南京市三所高等院校大學生進行了調查與分析。研究結果表明;獲得樂趣,增強自身吸引力,與同伴交流是影響大學生體育鍛煉習慣形成的主要動機因素。

大學生;體育鍛煉;習慣

隨著全民健身計劃的開展,終身體育意識的提高,體育鍛煉的重要性越來越得到人們的重視。眾所周知,體育鍛煉有益于人們的身心健康。有利于建立科學文明的生活方式。然而獲得這些益處的前提是體育鍛煉必須成為習慣,無論體育運動知識及技術有多么豐富和完善,離開了對鍛煉的長期堅持,其帶來的健身價值都可以忽略不計。

然而大量數據表明,大學生群體在接受了長達十幾年學校體育教育之后,能夠養成體育鍛煉習慣、并堅持終身體育鍛煉的人寥寥無幾。有研究顯示我國有規律性鍛煉的大學生僅占13.2%,這個數字遠遠低于我國的香港、亞洲的韓國,以及與歐美發達國家間的差距則更大。高校體育教育是高等教育中的一個重要組成部分,是學生在學校系統體育學習的最后階段,也是形成良好的終身健身意識和鍛煉習慣的關鍵時期。大學生走上社會之后能否繼續堅持體育鍛煉,與他們在校期間是否養成了良好的體育鍛煉習慣有密切聯系。培養學生良好的體育鍛煉意識,使他們養成終身鍛煉身體的習慣,是使學生將來能夠成為健康的社會公民的重要保證。體育鍛煉習慣的培養是體育教育的重要目標。也是貫徹落實“全民健身計劃綱要”引導廣大群眾參與經常性的體育活動所迫切需要解決的問題

習慣是指由于重復練習而鞏固下來成為需要的自動化的行為方式。 而動機是行為習慣形成的心理動因或內部動力。也是習慣得以延續的保證。體育鍛煉習慣作為一種個體行為,它的產生和形成必然要受到動機的影響。筆者研究試圖通過對不同鍛煉習慣群體的研究,探討影響大學生體育鍛煉習慣形成的動機,為高校培養學生具有良好的體育鍛煉習慣提供建議和參考意見。

1.研究方法

1.1 文獻資料法

參閱大量國內外關于行為動機理論、需要模式理論的研究文獻以及大學生體育鍛煉習慣的研究材料,了解了國內外對大學生體育鍛煉習慣研究的最新動態和具體方法,為本文的選題、問卷設計和理論分析等奠定了基礎。

1.2 問卷調查法

本研究通過發放問卷方式,對南京市三所高校共950名大學生進行了調查,問卷回收901份,問卷回收率為94.8%,最后確認有效問卷為886份,有效問卷回收率為93.3%。有效問卷中,男458人(51.7%),女428人(48.3%)。問卷調查采用再測法進行信度檢驗,抽取了10%的學生進行再測,兩次相隔30天,兩次問卷調查結果的相關系數為0.941,說明問卷調查結果有較高的可信度。根據上述體育鍛煉習慣概念的界定,有224名大學生為有體育鍛煉習慣人,占比25.3%,組成有鍛煉習慣組;有662名大學生為沒有體育鍛煉習慣人,占比74.7%,組成非鍛煉習慣組。

1.3 數理統計法

運用兩個順序變量的秩方法對各鍛煉動機變量與鍛煉習慣變量之間的相關性進行分析。

2.結果與分析

體育鍛煉習慣是指個體在身體練習的基礎上逐漸形成的較為穩定的自動化行為模式。

本研究中對體育鍛煉習慣的界定為:體育鍛煉習慣是在體育鍛煉過程中經過反復練習形成,并發展成為個體的一種需要的自動化的行為方式。其具體判別指標為,每個人每周參加體育鍛煉3次或3次以上,每次30 min(或以上) 中等強度程度以上身體活動為有體育鍛煉習慣,反之則為無體育鍛煉習慣。

心理學告訴我們,人的各種活動都與其動機等心理因素有關,而人的動機趣是建立在人是否有其需要的基礎上的,需要是產生動機的基礎,動機演化為行動。并幫助行動成為習慣。動機產生有兩個條件:一是內部需要,二是外部誘因。內部需要是支配個體的原始動力, 是指行為的激發是為了快樂和行為本身,例如:“我這樣做是因為我開心”。外部誘因是與內部需要相聯系的外部刺激物,并通過內部需要的滿足而成為動機因素。兩者是緊密相連缺一不可的。

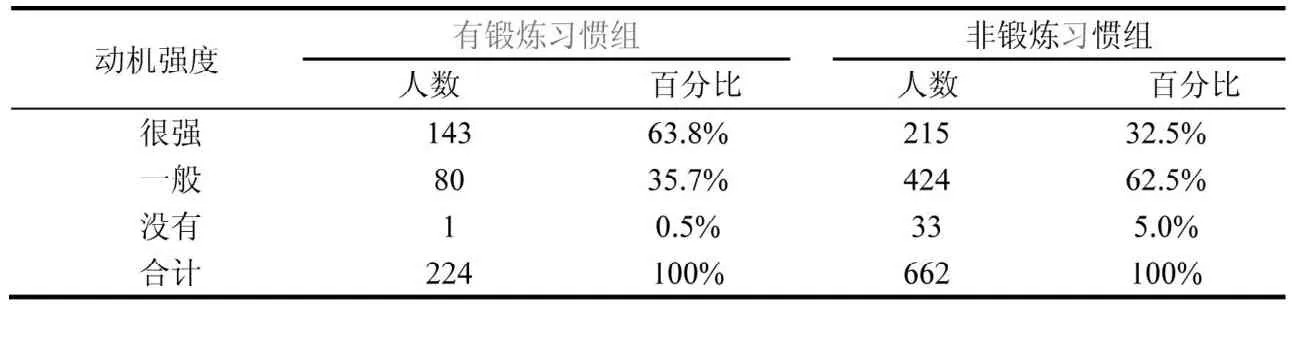

2.1 有鍛煉習慣組中如表1所示“我運動是為了享受其中的樂趣”動機很強的比例為63.8%,明顯高于非鍛煉組的32.5%,鍛煉習慣與享受運動樂趣動機的相關系數r=0.66,P<0.01,因此,享受運動樂趣動機與鍛煉習慣呈顯著性相關,有鍛煉習慣組的享受運動樂趣動機強度高于非鍛煉習慣組,享受運動樂趣動機是大學生保持鍛煉習慣的原因。鍛煉者在體育運動中、運動后得到的積極心理感受,會對其鍛煉行為產生持續的強化作用,包含著很強的自我投入和主動參與的情感成分,從而出現積極參與體育運動的良性循環,這可能也是鍛煉能夠形成習慣最重要的因素。

表1 鍛煉中享受運動樂趣動機的統計

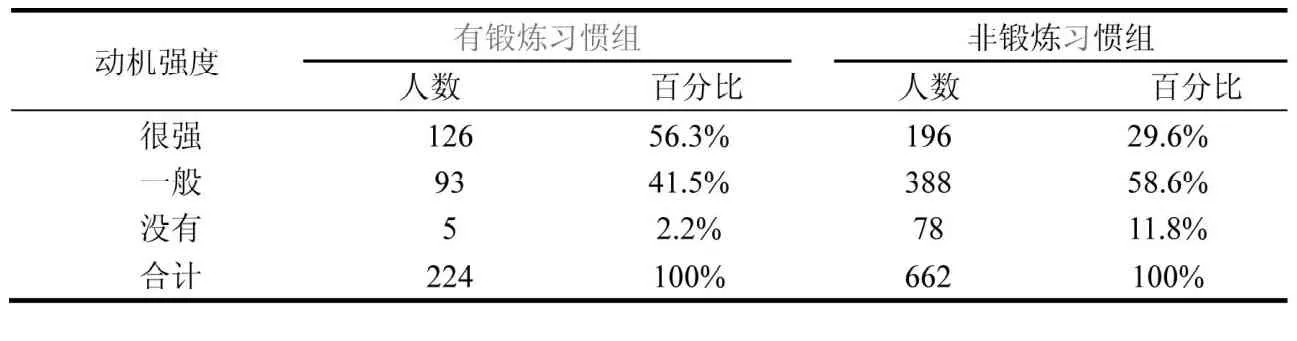

表2 鍛煉增強自身吸引力動機的統計

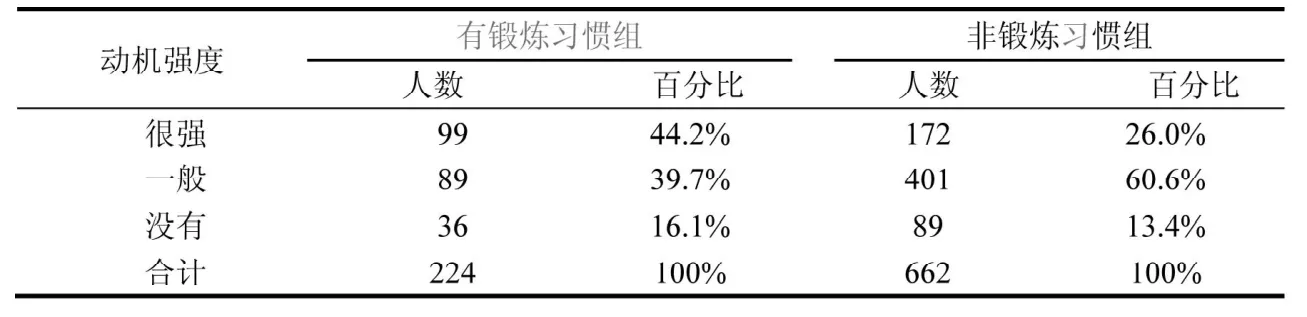

表3 社交動機的統計

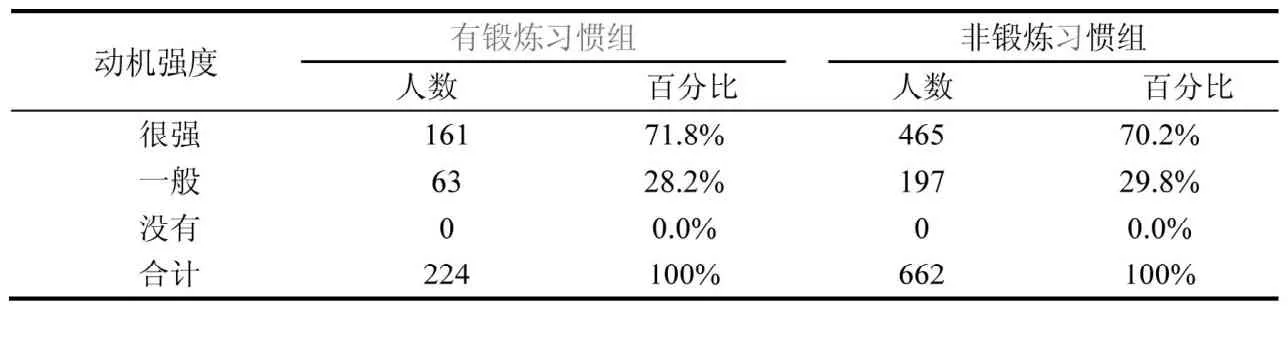

表4 健康促進動機的統計

2.2 有鍛煉習慣組中如表2所示“我運動是為了增強自身吸引力”動機很強的比例為56.3%,明顯高于非鍛煉組的29.6%,鍛煉習慣與增強自身吸引力動機的相關系數r=0.57,P<0.01,因此,增強自身吸引力動機與鍛煉習慣呈顯著性相關,有鍛煉習慣組的增強自身吸引力動機強度高于非鍛煉習慣組,增強自身吸引力動機是大學生形成鍛煉習慣的重要因素。青年期較關注自我形象,且自我價值一定程度上建立在外貌及吸引力的基礎上。還要包括在運動中得到同伴的肯定和認同。鍛煉可以帶來健康強健的體格,可以獲得熟練的運動技能,可以得到大家的認可和支持。為大學生創造了自身吸引力的提升空間。

2.3 有鍛煉習慣組中如表3所示“我運動是為了社會交往”動機一般以上強度的比例為83.9%,低于非鍛煉組的86.6%,但在有鍛煉習慣組中表示 “我運動是為了社交”動機很強的比例為44.2%,較大幅度高于非鍛煉組的26.0%,鍛煉習慣與社交動機的相關系數r=0.32,P<0.01,因此,社交動機動機與鍛煉習慣呈顯著性相關,有鍛煉習慣組的社交動機動機強度高于非鍛煉習慣組,社交動機動機是大學生形成鍛煉習慣的不可忽視的因素。在有鍛煉習慣組內,結伴鍛煉比例要高于單獨鍛煉的同學。結伴鍛煉能夠讓鍛煉者擴大自身社交圈,滿足交往的愿望。感受到競爭和合作的心理體驗。同伴還能對鍛煉者起到監督提醒的作用,以幫助鍛煉成為習慣。

2.4 由表4可知,大學生中,無論其是否有鍛煉習慣,促進健康作為其鍛煉動機的比例都較高。有鍛煉習慣組中健康促進動機比例為71.8%,健康促進動機與健康習慣的相關系數r=0.06,P>0.01,因此,健康促進動機與能否養成鍛煉習慣無顯著性相關,即健康促進動機不能很好地預測是否能夠養成鍛煉習慣。在非鍛煉組中,一方面大多數人都能認識到鍛煉對自身的良好健康促進作用,另一方面,他們不做到堅持鍛煉而形成好的鍛煉習慣。也就是說,鍛煉有利于健康在這里只能是常識而非鍛煉的內在動機。這可能是因為大學生所處的年齡段是人一生中最為健康的時候,受健康問題困擾的大學生只是極少數。如果所激發的動機不能與他們的內在需要結合起來,不但起不到推動的作用,反而會干擾參加體育活動的積極性。所以絕大多數大學生即便認識到了鍛煉對健康的促進作用,也不足以產生強烈的動機來使其保持鍛煉的習慣。

3. 建議

3.1、體育活動中不斷獲得新的經驗及感受和不確定性是使其富有樂趣的一個因素。教師可以通過變換教法、組織形式,以滿足學生對新體驗的需要。在體育教學中可通過加強對學生體育知識、技術、技能的傳授,幫助學生真正得到體育運動的樂趣,激發他們鍛煉的內在動力。幫助更多的同學全面認識到運動的價值。以激發同學找到與自身需求相吻合的鍛煉動機。

3.2、高校環境內多宣傳和組織集體鍛煉項目能讓更多的同學參與,即使是個人項目也可以以集體鍛煉的形式出現。充分發揮校內體育社團、體育俱樂部的作用,培養體育骨干,使他們能夠起到組織、帶動的作用。營造良好的校園體育氛圍。

3.3、鍛煉促進健康已為絕大多數大學生所認識,過度強調鍛煉對健康的益處可能會失去學生的回應。在引導學生進行體育鍛煉,并逐漸養成鍛煉習慣時,應該從激發學生的體育鍛煉的內部需求入手,使學生的需求逐漸外化為行為。并最終養成鍛煉習慣。因此建議高校體育教育的組織和宣傳應符合大學生身心發展的特點。

[1]邱梅婷,賈紹華,陳瓊霞,蔡瑞廣,王留東.體育鍛煉習慣的形成機制和影響因素研究[J].首都體育學院學報,2005,17

[2]程小虎.影響青少年學生體育鍛煉習慣形成的調查研究[J].中國學校體育,1998,5

[3]江寧,吳翟暉.江蘇省婦女體育鍛煉動機、堅持性和參與程度的研究[J].北京體育大學學報,2004,27

[4]尹博.影響人學生體育鍛煉習慣形成的因素[J].體育學刊,2005,12

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.23.149