英語核心詞“flesh”語義研究

黎金娥

(1.華中科技大學 中文系,湖北 武漢 430074;2.湖北中醫藥大學 外語系,湖北 武漢 430065)

英語核心詞“flesh”語義研究

黎金娥

(1.華中科技大學 中文系,湖北 武漢 430074;2.湖北中醫藥大學 外語系,湖北 武漢 430065)

在英語“肉”語義場中,雖有外來詞不斷加入指稱“肉”,但源自古英語時期的本土詞至始至終占主導地位。這些外來詞不僅壯大了“肉”語義場,也使這個概念的表述更加細化,體現了人類認知世界的進步。本語義場成員的語義演變途徑是以相似性為基礎的隱喻和以相關性為基礎的轉喻。突出的語義演變特征是flesh和meat等詞的詞義縮小。

肉;語義場;語義演變;相似性;相關性

一、引言

核心詞是語言詞匯中最核心的部分,每一種語言都應該包括這部分詞。核心詞有較好的穩定性,歷時變化非常緩慢,更替的速度相對恒定。Trask稱其為basic vocabulary(基本詞匯),他認為 “它們是比普通詞匯演變更慢的詞,包括代詞、(小)數詞、人體詞、(簡單)動詞和形容詞等等”。(Trask,2000:363)目前學術界通行的核心詞表the Swadesh 100-word list(簡稱《百詞表》)是“美國學者斯瓦迪士(M.Swadesh)在1952年提出的,原為推算語言的發展年代而設計”。(周及徐,2003)百詞,與其說是詞,不如說是一百個概念,因為每個概念包含著組成該語義場的一個個的詞。

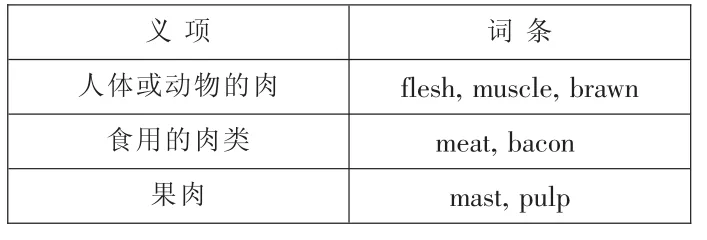

詞不僅具有多義性,而且同一事物可以用多個來自不同語義范疇的詞來指稱。(趙艷芳,2000:88)“肉(flesh)”概念在斯瓦迪士的《百詞表》中居第29位。英語“肉”語義場的主要成員有bacon,brawn,flesh,mast,meat,muscle和pulp。其成員關系具體圖示如下:

英語“肉”語義場成員關系表

二、歷史考察語義與用法

在這7個代表詞中,最常見的詞是flesh和meat,是源自古英語的本土詞。另外一個源自古英語的詞是mast,其它詞是法語或拉丁語外來詞。三個本土詞的歷史最久,在12世紀左右開始使用。四個外來詞是在13世紀末或是14世紀進入英語的。

(一)人體或動物的肉

在身體部位中,與骨頭和皮膚緊密相連的是肌肉組織。英語通常用flesh和muscle來表達。Flesh源自古英語fl覸sc(和古高地德語fleisk“flesh”是同源詞),意思是“肉,食用肉,親屬(關系)”。在現代英語中,“親屬(關系)”這個意義只體現在固定表達flesh and blood“親骨肉,親人”中。Flesh可以活用作動詞,作“喂食(肉)”講。Muscle和mussel“貽貝,珠蚌,河蚌”在古英語中是同一個單詞,源自拉丁語musculus“肌肉;小老鼠”。(Partridge,2006:2056,2072)

Brawn“發達的肌肉;膂力;腌煮的豬肉”,由古法語braon“flesh,muscle”變化而來。古法語braon和古英語br覸d“flesh”同源,出處是印歐語詞根*bhrē-“burn(燃燒),heat(加熱)”和日耳曼語詞根*brādon“roast(烘烤)”。所以,brawn最初的意思是“a piece of meat suitable for roasting(一塊適合烘烤的好肉)”。這兩個詞根演變出的詞除了古法語 braon和古英語br覸d,還有古北歐語brāth“肉,生肉”、古高地德語brāto“嫩肉,肉”和德語braten“烤,烘”。(Partridge,2006:324)

從搭配上來講,英語“肉”語義場的這七個詞主要是充當定語修飾名詞,或是和不同詞性的詞組合構成復合詞。

(二)食用肉

Meat,肉類的總稱,指食用的肉,但不包括魚類的肉(英語fish“魚”也是“魚肉”)。這個詞源自古英語,和古高地德語maz“food”是同源詞。(Partridge,2006:1941)Bacon“咸肉,熏肉”,源自古法語bacon,與古高地德語bahho同源。

(三)果肉

Mast指的是山毛櫸、橡樹、栗樹等掉落在地上的可供動物食用的堅果,源自古英語mast(和古高地德語mast“食物”是同源詞)。Pulp由拉丁語pulpa“動物的肉,果肉”變化而來。(Partridge,2006:2604)

三、語義演變

語義演變有兩種途徑:隱喻和轉喻。(Nerlich&Clarke,1992:137;Traugott&Dasher,2002:27)詞在從基本意義向外擴展的過程中,通過事物間的投射,易形成較多的隱喻義和轉喻義。

詞語意義的建構是以事物之間存在的相似性和相關性為基礎,通過隱喻進行跨域投射,或經過轉喻進行域內轉移,使詞語轉指其它事物,從而建構起詞語新的詞義。

(一)語義演變的途徑

1.以相似性為基礎的隱喻

“肉”概念與周圍事物的相似性包括形貌和位置方面的相似性。

第一,形貌形似。

上文已指出Muscle源自拉丁語musculus“小老鼠”。貽貝、珠蚌、河蚌在形狀和顏色上與老鼠相似,所以musculus“肌肉;小老鼠”在英語中演變成mussel“貽貝、珠蚌、河蚌”。人的皮下肌肉的形狀及在運動時肌肉的跳動,都讓人不禁想到了老鼠,所以musculus在英語中還演變成了muscle“肌肉”。與老鼠的相似聯想產生的詞還有:希臘語mys“老鼠;肌肉”,醫學術語mysi“老鼠”、mysica“胳膊”;德語Maus“老鼠;肌肉”;阿拉伯語'adalah“肌肉”,'adal“田鼠”。

拉丁語詞pulpa “動物的肉,果肉”(《牛津拉丁語詞典》1968:1518)借用到英語,有了pulp。果肉通常是多汁液、較柔軟的,紙漿也是如此。所以pulp不僅延續了“動物柔軟的肉質部分”和“果肉”兩個含義,還將意義擴展為“紙漿”。法語同源詞pulpe也是同時擁有“(古)人體上柔軟的肉質部分;果肉;紙漿”三個含義。(陳振堯,1998:2178)

英語brawn一詞與烘烤有一定的淵源。也許因為烘烤后的東西都較硬,發達的肌肉較結實較硬或是腌制過的豬肉肉質較緊的緣故,英語brawn“發達的肌肉;膂力;腌煮的豬肉”可以指“起老繭的皮膚;較硬的肉”。

第二,位置相似。

肌肉位于皮膚下面,被皮膚覆蓋并保護著。為了遮羞或保暖,人以衣附體。在英語里,表示皮膚的詞被比喻用作衣服講,那么表示肌肉的詞flesh也可以比喻作肌膚講,尤其是指“人體裸露在外的肌膚”。Brawn作“起老繭的皮膚”也許也有這一層原因。另外flesh和meat都可以指果肉,其中meat有“(蛋、貝類、果實的)食用部分”的含義。

2.以相關性為基礎的轉喻

Flesh可指擁有肉體的人,如all flesh“眾生,人類”。Bacon“豬肉”可指“(養肥后宰了吃肉的)豬”,muscle“肌肉”可指“打手,保鏢”。

因為沒有錢每天買肉吃,人們會把肉腌制好,節省著食用。所以,咸肉熏肉是工人階級的主食肉類。英語常用主食喻指生計,有bread“面包”,如win one’s bread“養家糊口”、bread and butter“生計”。雖然carry meat in one’s mouth“掙錢”這個詞組現在基本不用,但在20世紀初,bacon一詞被用來指代“money(錢)”如bring home the bacon“養家糊口”、save one’s bacon“使自己保住性命(生計,名譽等)”。

性工作者為了生計,出賣自己的肉體。英語sell one’s bacon是“賣身”的意思,meat可指“生殖器官,娼妓”(特朗博2004:1731),meat market在俚語表達中是“性市場(尋找性伴侶的場所)”的意思。

俗話說,血肉相連。在語言演變中還真能找到點“血”和“肉”相連的痕跡。古印歐語詞根*kreue-“raw flesh生肉”,繁衍出英語raw“生的”,梵語kravih “raw flesh生肉”、krura-“血淋淋的,生的,硬的”,希臘語 kreas“肉”,(Henry,1996:992)拉丁語crudus“未煮的,生的”、cruor“(傷口流出的)血”。(《牛津拉丁語詞典》1968:462)

(二)語義演變的特征——詞義縮小

英語“肉”語義場詞義縮小的特征突出。Bacon最初的意思是豬肉,包括新鮮的和腌制的。后來縮小為“咸肉,熏肉”。在古英語中flesh是“肉體,食用肉,親屬(關系)”。在現代英語中,主要指人的肉體,很少指動物的肉,“親屬(關系)”這個意義只體現在固定表達flesh and blood“親骨肉,親人”中。

許多學者對meat的語義演變做了探究,如Trench(1855:150),Freeborn(2000:7),Trask(2000:42),Campbell(2008:255),李賦寧(2009:251)。在古英語中,它的意思是“food(食物)”,(Partridge,2006:1941)指一切可以食用的東西。現代英語中,這個意思只出現在復合詞sweetmeat“糖果”、詞組meat and drink“飯食,樂趣,喜愛做的事”、俗語one man’s meat is another man’s poison“人各有所好”中。在現代meat的詞義縮小為“animal’flesh used as food(肉食)”。

四、總結

在英語“肉”語義場中,雖有外來詞不斷加入指稱“肉”,但源自古英語時期的本土詞至始至終占主導地位。這些外來詞不僅壯大了“肉”語義場,也使這個概念的表述更加細化,體現了人類認知世界的進步。本語義場成員的語義演變途徑是以相似性為基礎的隱喻和以相關性為基礎的轉喻。突出的語義演變特征是詞義縮小。Bacon,最初的意思是豬肉,包括新鮮的和腌制的。后來縮小為“咸肉,熏肉”。Flesh,在古英語中是“肉體,食用肉,親屬(關系)”。Meat,從“animal’food(食物)”縮小為“flesh used as food(肉食)”。

[1]Campbell,L.Historical Linguistics:An Introduction[M].北京:世界圖書出版公司北京公司,2008.

[2]Freeborn,G.From Old English to Standard English[M].北京:外語教學與研究出版社,2000.

[3]Henry G.Liddell,Robert Scott.A Greek-English Lexicon[Z].Oxford: Clarendon Press,1996.

[4]Nerlich,B.,Clarke,David D.Outline of a model for Semantic Change [A].In G.Kellermann & M.Morrissey (Eds.),Diachrony without Synchrony:Language History and Cognition[C].Frankfurt:Peter Lang, 1992.125-144.

[5]Oxford Latin Dictionary(牛津拉丁語詞典)[Z].Oxford University Press,1968.

[6]Partridge,Eric.Origins:A Short Etymological Dictionary of Modern English[Z].Routledge,2006.

[7]The Oxford English Dictionary(牛津英語大詞典)[Z].Oxford:Oxford At The Clarendon Press,1933.

[8]Trask.R.L.Historical Linguistics[M].北京:外語教學與研究出版社, 2000.8.

[9]Traugott,E.C.,Dasher,R.B.Regularity in Semantic Change[M].Cambridge University Press,2002.

[10]Trench,R.C.English Past and Present[M].New York:Redfield,1855.

[11]陳振堯.新世紀法漢大詞典(Grand Dictionnaire Francais-Chinois Du Nouveau Siecle)[Z].北京:外語教學與研究出版社,1998.

[12]黃樹先.詞義比較探索(手稿)[M].2010.

[13]李賦寧.英語史[M].北京:商務印書館,2009.

[14]特朗博,史蒂文森.牛津英語大詞典(簡編本)[Z].上海:上海外語教育出版社,2004.

[15]趙艷芳.認知語言學概論[M].上海:上海外語教育出版社,2000.

[16]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典(漢英雙語)[Z].北京:外語教學與研究出版社,2002.