大學英語教學中外語“磨蝕”現象的實證研究?

鄒曉燕,夏常利

(九江學院 外國語學院,江西 九江 332005)

大學英語教學中外語“磨蝕”現象的實證研究?

鄒曉燕,夏常利

(九江學院 外國語學院,江西 九江 332005)

外語“磨蝕”與語言習得互為逆過程,對立統一。因此,將外語“磨蝕”理論與大學英語教學相結合,采用對比分析的研究方法,通過改善大學英語課程的教學大綱、教學內容、教學模式和評價體系等方面,抵御外語“磨蝕”所帶來的負面影響,對培養和提高學生的英語綜合應用能力,促進大學英語教學有著非常重要的意義。

外語“磨蝕”;外語習得;英語教學

一、引言

外語“磨蝕”(language attrition)是語言習得的逆過程,指雙語或多語使用者由于某種語言使用的減少或停止,其運用該語言的能力隨著時間的推移而逐漸減弱。[1]外語“磨蝕”現象是普遍存在的。外語“磨蝕”與習得互為逆過程,是對立統一的。因此,我們應該提高對外語“磨蝕”現象的認識,以促進外語習得過程的發展。不能一味地強調外語學習,而忽視了外語能力的保持與防止外語“磨蝕”。本文試圖從外語“磨蝕”角度出發,結合我國大學外語教學的實際情況,通過實驗研究來闡述外語“磨蝕”對促進外語教學的一些啟示。

在外語“磨蝕”研究領域,已經探明,可導致學習者外語能力“磨蝕”的因素有8種:磨蝕前的外語水平,受蝕時間、與受蝕語的接觸方式、年齡、外語學習方式、社會情感因素、讀寫能力和目的語語種等。磨蝕前的外語水平是影響外語磨蝕的關鍵性因素,磨蝕前的外語水平與磨蝕的量或和速度成反比,不同的外語水平與外語磨蝕的影響力也不一樣;受蝕時間是外語磨蝕程度的決定因素,不同的時間跨度會有不同的磨蝕程度;與受蝕語的接觸方式和時間對學習者日后外語磨蝕的速度和程度起到了至關重要的作用。一般來說,外語學習者的外語正式培訓結束后,如果不處于外語使用環境中,隨著外語接觸的減少或停止,即可認為進入外語的磨蝕階段;年齡對外語磨蝕的作用,主要體現在:兒童的外語磨蝕比成人快,年幼的比年長的快;外語習得方式,如外語課堂教學方式對學習者的外語磨蝕都有一定的影響;社會情感因素是影響外語磨蝕的間接原因之一,態度和動機可通過影響被試使用外語的程度來降低磨蝕;有關讀寫能力對外語磨蝕的影響,被試者的讀寫能力的高低決定著目的語的磨蝕程度。

二、實驗研究

(一)實驗的目的及對象

本實驗的目的旨在通過對大學英語課程的教學大綱及內容、教學模式和評價體系方面的改變,有效降低教學過程中的外語“磨蝕”現象,以期達到促進大學英語教學的效果。

實驗對象系同一授課教師的我校文化與傳播學院的兩個專科班.其中,實驗組43人,對照組40人。兩組學生兩個班在實驗前都進行了前期測試,英語基礎知識水平基本接近,都只接受過以教師為中心的傳統的教學方式,使用教材均為《新視野英語教程》(外語教學與研究出版社)。這些因素在實施對比實驗研究之前對兩個班級來說是相同的,從而保證了對比實驗研究的科學性。

(二)實驗時間、方法

本次實驗從2009年2月至2010年1月,歷時兩個學期,進行相應的課程設計和規劃,兩個班每周的教學時數一致。實驗組對大學英語課程的教學大綱、教學內容、教學模式和評價體系方面進行了設計和優化,而對照組則采用了常規的教學課堂模式與方法。

(三)實驗具體過程的實施

1.制定科學系統的個性化教學大綱,創新大學英語教學內容

教育部2007年頒布的《大學英語課程教學要求》(以下簡稱《課程要求》)指出:“鑒于全國高等學校的教學資源、學生入學水平以及所面臨的社會需求等不盡相同,各高等學校應參照《課程要求》,根據本校的實際情況,制訂科學、系統、個性化的大學英語教學大綱,指導本校的大學英語教學。”[2]在大學英語課程體系中,應包含兩個層次的教學大綱。一個是指導各具體課程和課程群的“學校大學英語教學大綱”,另一個則是用于指導各門課程的“課程教學大綱”。前者應該是根據教育部2007年頒布的《課程要求》以及學校的具體情況所設計的、具有宏觀指導性質的政策性文件。后者則是主要涉及課程的教學目標、教學內容、教學安排、教學方法、教學手段、教學評估等。[3]

根據學生實驗前的英語水平,實驗組制定了針對有效防止外語“磨蝕”的大學英語課程教學大綱,主要內容包括課程教學目標、教學內容、教學方法、、教材和參考文獻以及考核要求等。受大學英語四、六級考試的影響,大學英語教學過分注重詞匯教學,而忽略了語言應用能力的培養。教學大綱明確規定要掌握的4200個單詞和進一步要求掌握的1300個單詞,很多學生都無法正確運用這些單詞。筆者認為,一定的詞匯量是英語終極水平的重要衡量標準,但不是唯一標準。我們應在詞匯教學的基礎上,更應注重英語詞匯、語言所傳載的文化,使學生加深對英語語言文化的理解。因此,如何合理地安排教學內容,充分重視語言能力的培養,防止外語“磨蝕”是現階段亟待解決的問題之一。這就需要我們注重培養學生的英語綜合運用能力,加強聽說能力培養的權重,使學生可以根據自己的英語水平、學習風格等進行不同形式的聽說自主學習和訓練。

為了使不同層次的學生都有展示自己才華的空間,實驗組開展了形式多樣的課前 10分鐘口語實踐活動。學生通過英文演講、新聞發布、短劇、英語歌曲等形式展示自己的英語能力。在開展新單元的教學前,鼓勵學生通過查資料,上網等形式,以小組形式準備與教學主題密切相關的pair work或group discussion,啟動學生的心智進行創造性的思考,引起學生的興趣、共鳴,提高學生學習英語的參與熱情。

2.探究新型大學英語教學模式

多年來,我國的外語教學一直實行“粉筆+黑板+筆記”的傳道授業模式,老師講、學生記,而且多數是大班上課。在這種傳統的教學模式下,教師重輸入、輕輸出的授課方式,不利于充分發揮學生學習的主體地位,極大地壓抑了學生學習口語的積極性和主動性,結果導致了眾所周知的 “啞巴英語”。Cummins提出的“閥假設[4]”理論認為學習第二語言時,學生熟練程度必須達到某一最低閥限,才能聽懂所用該語言講授的功課,上課才能學到東西。因此,必須加大語言輸入量,使之最終跨越“關鍵閥時期”。只要跨越了“關鍵閥時期”,語言磨蝕就可以降低到最小程度。因次,探究新型大學英語教學模式顯得尤為重要。

新形勢下,改革傳統單向的課堂教學模式,就要使之朝著個性化、自主式的教學模式發展。在注重學生全面培養的同時,照顧學生的個性發展,采用大班多媒體講授、小班組織提說操練與學生網上和多媒體自學為中心的自主學習相結合等多種教學組織形式[5],其特點為:(1)多媒體環境下以學生為主體,教師為主導的大班教學以提高學生的讀、寫能力為主,探索適合不同水平學生的具體教學措施;(2)小班視聽說教學強調對所學語言的形成性輸出,以提高學生的聽、說能力為主;(3)網絡自主學習中心的自主學習把課堂教學與學生自主學習緊密有效地連接起來。建立網絡學習平臺,把大量的高質量互動性強的教學課件、光盤、經典影片、英文歌曲等資源集中起來。同時,網絡學習平臺是課堂教學的延展,加強了語言的運用和師生間的情感交流。這種新型的教學模式極大地滿足了學生不同水平及學習風格的需要,有效地防止了學生在大學英語學習中的外語“磨蝕”。

3.改革傳統教學評價體系,科學評定學生正面成就

外語習得與“磨蝕”互為逆過程,其關系密不可分。我們應從其逆過程—磨蝕的角度來換位反思,構建形成性評價和終結性評價相結合的多元化評價體系。其主要特點包括:(1)評價內容多元化。不僅注重評價學生的基本知識點的掌握情況,還要重視對學生非智力因素的評價,如評價學生的學習態度、自信心、學習策略、自主能力、協作與創新精神等;(2)評價主體多元化。由單一的教師評價變為學生自評、學生互評和教師評價相結合。學生由被動受試者變成評價的主動參與者,教師由評價的權威變成評價的組織者和參與者;(3)評價標準多元化。由于學生的天賦與個性具有差別,評價標準既要有以課程目標為參照的統一標準,又要有以學生的縱向發展為參照的個人標準。[6]

本次試驗過程中,在對實驗組的成績評價一改以往單一的紙質測驗評價方法,采用了豐富多樣的評價形式。例如,通過運用所學單詞編寫故事、英文歌曲比賽、詩歌朗誦、電影配音等活動考察學生的語言運用能力以及想象力、興趣態度和自信心等。在學生演講與寫作時,先讓學生進行互評,然后討論歸納出評價標準。教師再對學生的意見作進一步的點評和取舍,最后確定共同的評分標準。采用課堂活動和課外活動記錄、網上自學記錄、座談等多種形式,對學生學習過程進行觀察、評價和監督,從而更有效地指導和評價學生的學習。

(四)實驗步驟

首先,本課題組成員對兩個班級的學生進行了測試。測試結果表明:兩個班學生的英語基礎一般,英語綜合運用能力都比較薄弱。之后,教師開始在實驗班實施優化了的大學英語教學大綱,在教學過程中開展了多種形式的課堂組織活動,如演講、新聞發布、短劇、英語歌曲等。鼓勵學生多參與課堂活動,并針對這些活動組織學生進行互評。推薦學生閱讀大量英文報刊及英文經典原著,擴展英語知識,了解西方文化與語言背景知識。

2009年2月至2009年6月為實驗研究的第一階段,經過一個學期的學習之后,我們對兩個班級的學生舉行了期末考試。其中,期末總評成績的構成比例為:學生出勤及課堂表現為15%,期中考試占15%,主要考查學生聽說能力,形式為英語演講及問答;期末卷面成績占70%。通過對末期總評成績進行對比來檢查外語“磨蝕”現象下的大學英語學習效率。2009年9月至2010年1月為實驗研究的第二階段,經過第二個學期的學習之后,我們也對兩個班級的學生舉行了期末考試,同樣也對此進行了對比分析。后期還對兩個班學生的英語課堂進行調查并對比分析學生在外語“磨蝕”現象下英語學習的有效性。

(五)實驗結果與分析

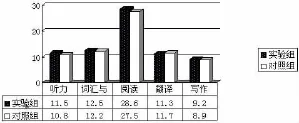

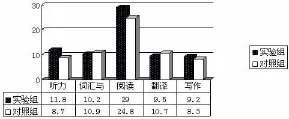

下面是2次測試兩組學生單項技能的平均分的比較。從圖1、2可見,兩組學生五項技能的平均成績差異明顯,實驗組在聽力、閱讀和寫作方面優于對照組。因為實驗組閱讀范圍廣、數量大,無論背景知識、詞匯量都較對照組豐富,且注重文章的內容而不是語言形式,因而閱讀水平提高顯著。同樣因為課堂上有大量的聽說練習,聽、寫技能也進步很大。對照組在詞匯和語法及翻譯方面略勝一籌,因為這些試題都源自課本內容,這表明實驗組學生對課本知識的掌握不及對照組,即在單純的記憶方面不如對照組。

圖1 :第一次測試兩組學生單項技能平均分比較

圖2 :第二次測試兩組學生單項技能平均分比較

另外,通過座談與調查了解,實驗班學生的語言綜合運用能力得到了比較明顯的提高,而對照班學生的語言綜合運用能力進步不明顯。實驗班的學生課堂氣氛活躍,學生參與課堂的興趣與積極性普遍比對照班的學生高。

三、結論與啟示

經過為期一年的教學大綱、教學內容、教學模式和評價體系的改革,實驗組學生的英語綜合運用能力與抗磨蝕能力有了顯著的提高,而對照組學生提高不是很明顯。結果證實:制定符合不同層次學生水平的個性化大學英語教學大綱,創新大學英語教學內容,加強聽說能力培養的權重,有助于培養和提高學生的英語綜合運用能力;大班多媒體講授、小班組織提說操練與學生網上和多媒體自學為中心的自主學習相結合等多種教學模式,激發了學生學習英語的興趣,加強了語言的應用和師生間的情感交流,極大地滿足了學生不同水平及學習風格的需要;多元化的形成性評價和終結性評價相結合的評價體系既反映學生對基本知識和基本技能的掌握程度,又能檢驗學生分析問題和解決問題的能力;既關注了整體,又關注了學生的個體差異,激發了學生學習熱情,為學生發展個性、發揮潛能、培養創新能力提供了有利條件,有效地防止學生在大學英語學習中的外語“磨蝕”所帶來的負面影響。

因此,在大學英語教學過程中,我們應該提高對外語“磨蝕”現象的認識,充分利用外語“磨蝕”現象的研究成果,更新傳統的教學理念與思路,創新適合新時期新形勢的新型大學英語教學模式,制定出科學合理的教學大綱及教學評價體系,以促進外語習得過程的發展。不能一味地強調外語學習,而忽視了外語能力的保持與防止外語“磨蝕”。

(注:本文系2008年江西省高校省級教改立項項目《基于外語“磨蝕理論”的大學英語教學改革實驗與研究》的研究成果之一,項目編號:JXJG-08-17-2)

[1]倪傳斌,延俊榮.外語“磨蝕”的影響因素分析[J].外語教學與研究, 2006,(1).

[2]教育部高教司.大學英語課程教學要求[M].北京:外語教學與研究出版社,2007.

[3]王海嘯.個性化大學英語教學大綱設計中的需求與條件分析[J].中國外語,2004,(1).

[4]Cummins,J.Linguistics Interdependence and the Educational Development of Bilingual Children[J].Review of Educational Research, 1979,(49).

[5]蔣曉云.大學英語教學改革現狀的調查分析與對策探討[J].時代教育,2009(7).

[6]胡延峰.構建多元化大學英語評價體系分析與探索[J].林區教學, 2008,(5).