惡性腫瘤并發血栓形成78例臨床分析

黃天福

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集我院2009~2011年間78例惡性腫瘤并發血栓形成患者為病例組進行回顧性分析,并收集同期不伴有血栓形成的74例惡性腫瘤患者為對照組。病例組78例患者中,57例曾行化療的惡性腫瘤并發血栓形成患者中,化療時間少于4個周期為24例,4個周期以上為33例。用藥物情況:順鉑29例;多西紫杉醇、長春瑞濱各14例;卡鉑、培美曲塞、吉西他濱各8例;草酸鉑、5-氟尿嘧啶各6例;吉非替尼5例;西妥昔單抗3例;環磷酰胺、甲氨喋呤、希羅達各3例;強的松、足葉乙苷、表阿霉素、鹽酸伊立替康各2例。

1.2 臨床表現 57例下肢DVT主要表現:患肢疼痛、腫脹,患側骼窩股三角區疼痛和壓痛,患足不能著地,患側皮溫升高,行走時癥狀加重。詳見表1。6例上肢肱靜脈血栓形成表現為:上肢腫脹、疼痛,患側皮溫升高。11例肺栓塞主要表現為:不同程度的胸悶、胸痛和呼吸困難。5例腦梗死表現為:一過性意識障礙、言語不清、一側肢體無力、昏迷等。

表1 57例下肢DVT臨床表現分析(例,%)

1.3 診斷方法

1.3.1 DVT DVT超聲診斷標準:①靜脈血管不能被壓癟;②靜脈管腔內有實質性回聲;③靜脈內血栓處無血流信號或少量血流信號。

病例組中,63例DVT患者(上肢6例,下肢57例)中,均有臨床可疑癥狀,48例患者在疾病初期檢測了D-二聚體均增高,63例均行彩色多普勒超聲檢查確診,5例患者行CTA證實。

1.3.2 肺栓塞 CTA診斷肺栓塞的征象:①直接征象:肺動脈半月形或環形充盈缺損,軌道征;②間接征象:包括主肺動脈擴張,血管斷面細小、缺支,胸膜改變或肺梗塞灶等。

病例組中,11例肺栓塞患者,均具有不同程度的胸痛、胸悶和呼吸困難等癥狀,D-二聚體均增高,確診均通過肺CTA檢查。

1.3.3 腦栓塞 顱腦CT或MRI診斷腦梗死標準:①顱腦CT檢查見符合血管分布的單個或多個部位腦組織低密度影;②顱腦核磁共振檢查見符合血管分布的缺血或水腫性病源。

病例組中,5例腦栓塞患者,5例均表現為一側肢體無力,2例出現昏迷,2例出現一過性意識障礙。3例經顱腦CT確診,2例經顱腦MRI確診。

1.4 治療方法 一般性處理:吸氧;臥床休息;禁止按摩患肢,DVT患者抬高患肢15°~30°,50%硫酸鎂濕敷等。病例組78例,均進行了肝素類藥物抗凝治療,其中,35例患者應用普通肝素,43例患者應用低分子肝素,45例患者應用肝素類藥物后繼續口服華法林。病例組中,8例DVT患者進行濾器置入手術,術后進行抗凝治療;3例肺栓塞患者、3例DVT患者和2例腦栓塞患者應用尿激酶溶栓治療;3例患者應用前列地爾聯合肝素抗凝擴血管;20例患者應用低分子右旋糖酐祛聚;39例患者應用羥苯磺酸鈣擴血管;5例腦栓塞患者應用20%甘露醇脫水治療腦水腫。

1.5 統計學方法 利用SPSS 17.0軟件,生存時間采用Ka-plan-Meier方法分析。P<0.05有統計學意義。

2 結果

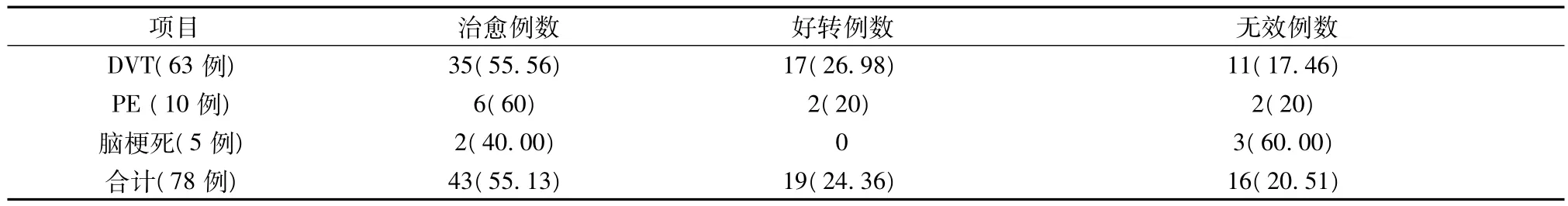

2.1 療效 深靜脈血栓形成的療效評價標準為:治愈:患肢腫脹消失或基本消失,雙下肢周徑相差<1 cm;好轉:腫脹明顯減輕,雙下肢周徑相差>1 cm,但較治療前差距明顯縮小;無效:治療前、后肢體腫脹無明顯變化或惡化。

PE療效根據臨床癥狀及肺CTA結果評價,治愈:臨床癥狀完全消失并肺CTA示栓子完全消失;好轉:臨床癥狀好轉并肺CTA提示改善;無效:臨床癥狀無改善甚至加重。腦梗死療效根據臨床癥狀評價,痊愈:臨床癥狀完全消失,無后遺癥狀;好轉:生命體征平穩,但留有后遺癥狀;無效:臨床癥狀無好轉甚至加重。

表2 治療結果分析(例,%)

2.2 臨床資料分析 血栓形成癥狀的出現時間,血栓形成發生時未行手術治療者32例,占41.02%,發生在手術后者46例,占58.97%。發生于術后1月內者6例,占術后發生總例數的13.04%,1月至1年內者27例,占58.70%,超過1年者14例,占30.43%。由此看出,術后1年內血栓性疾病發生率較高。

惡性腫瘤確診時間與血栓形成發生時間的關系:發生于確診后1個月內(包括同時發現)者26例,占32.69%,發生于確診后1~2個月內者16例,占20.51%,發生于確診后3~6個月者8例,占10.25%,發生于確診后6~12個月者9例,占11.53%,發生于確診后 13~24個月者 10例,占12.82%,發生于24個月以上者9例,占11.53%。由此看出,血栓性疾病在惡性腫瘤確診后2個月內發生率較高。

2.3 患者隨訪情況 至隨訪截止日期,78例惡性腫瘤并發血栓性疾病患者中,出現血栓性疾病復發的有15例,占全部病例的19.23%。

病例組和對照組患者一年生存率分別是43.65%和54.36%,兩年生存率分別是12.47%和24.68%,其不同時間生存率曲線經Log-rank檢驗(χ2=4.83;P<0.05)顯示在同一時間病例組的生存率較對照組為低,說明惡性腫瘤并發血栓性疾病患者預后較差。

3 討論

3.1 高危因素 惡性腫瘤患者發生血栓與多種因素有關,包括原發腫瘤的部位、轉移情況、病理類型及感染等。肥胖、血粘度高、高血壓、冠心病、糖尿病、動脈硬化以及輸血均為血栓形成的高危因素,尤其是輸入庫存血,因庫存血中細胞碎片、顆粒較多,粘稠度高,可促進血栓形成。病例組中有47例在手術后形成血栓,以術后1月至1年為常見。本組病例中,24例患者合并感染,15例進行過輸血治療,21例曾應用地塞米松治療。經分析,合并感染、手術、地塞米松及輸血治療等四個因素有顯著性意義。

3.2 病理生理

3.2.1 惡性腫瘤與凝血功能密切相關,腫瘤細胞可通過組織因子和癌促凝物質直接活化凝血系統從而產生凝血酶,或通過激活單核細胞,合成各種凝血物質,間接活化凝血系統。病例組中,78例患者均行凝血機制檢查,24例凝血酶原時間縮短,與對照組比較:血漿凝血酶原時間、血漿凝血酶原國際標準化比值活化的部分凝血活酶時間較對照組顯著降低,說明惡性腫瘤患者血液處于高凝狀態。

3.2.2 血管損傷 血管壁的損傷與多種因素有關,其中化療藥物(如5-氟尿嘧啶、阿霉素、長春新堿、卡莫司汀)可損傷血管壁,并可引起抗凝劑蛋白C、蛋白S和AT-Ⅲ的缺乏,從而啟動內皮促凝機制;另外,腫塊壓迫、手術和介入治療器械對血管壁也可產生直接損傷。病例組中,47例曾行手術治療,57例曾行化療。所用化療藥物較多的是:鉑類(卡鉑、順鉑)、植物類(多西紫杉醇和長春新堿、足葉乙苷等)、抗代謝類(吉西他濱、5-氟尿嘧啶等)。

3.2.3 血流瘀滯 惡性腫瘤患者,長期臥床、活動減少、血管被巨大腫塊壓迫,均可引起血流瘀滯,血液黏滯度增加,緩慢的血流可活化凝血因子、延遲清除凝血因子、內皮缺氧受損而易發生血栓栓塞。病例組中,54例為老年人,7例長期臥床不起,可引起靜脈回流障礙。

3.2.4 血小板激活和聚集 腫瘤細胞可通過多個環節激活血小板,觸發血小板黏附、聚集與釋放,從而形成血小板栓子。病例組中有14例患者血小板高于正常。

3.3 影像學檢查 超聲顯像是最敏感又具特異性的無創傷性檢查。病例組中,62例下肢或上肢深靜脈血栓形成病例均經彩超確診。診斷靜脈血栓形成首選超聲成像,其敏感性在90%以上,陽性預測值大于90%,準確性高,且為無創檢查。CTA具有創傷性極少、更舒適、更安全的優點,并且它能對病灶進行多次多方向投影,可提供常規血管造影所不能提供的信息。病例組中,11例肺栓塞患者由CTA確診。

3.4 治療 惡性腫瘤患者在血栓形成后,應及時治療,以免脫落引起肺梗死。針對血栓形成的治療除了吸氧、臥床休息、抬高患肢等基礎治療外,主要包括溶栓和抗凝治療。目前常用的口服抗凝藥是華法林,它通過使依賴維生素K的凝血因子失活發揮作用。病例組中,78例病例均進行了肝素類藥物抗凝治療。其中,43例患者應用低分子肝素,35例患者應用普通肝素,68例患者應用肝素類藥物后繼續口服華法林;病例組中,3例DVT患者、3例肺栓塞患者和2例腦栓塞患者應用尿激酶溶栓治療;經積極的溶栓、抗凝等治療,病例組中,43例患者治愈,19例患者好轉,總有效率為79.49%。62例有效患者中,半數以上患者在積極治療后2~3 d起效。

3.5 預防 對于惡性腫瘤患者,預防性抗凝治療不僅能夠預防血栓發生,而且具有抗腫瘤的作用,積極的抗腫瘤治療也可以減少血栓的發生。根據癌癥患者靜脈血栓事件的首項治療指南[1],診斷為癌癥或懷疑為癌癥的成年住院患者應該接受LMWH、戊聚糖鈉及普通肝素其中之一的預防性治療,以減少血栓發病率,提高患者生存質量,改善預后。

3.6 預后 惡性腫瘤患者并發血栓形成,不僅降低患者生存質量,增加了治療難度,而且其中遠期生存率較低。病例組中,病例組和對照組患者1年生存率分別是43.65%和54.36%,兩年生存率分別是12.47%和24.68%,提示惡性腫瘤并發血栓形成患者預后較差。

4 討論

4.1 惡性腫瘤合并感染、輸血、手術及地塞米松的應用等因素時易并發血栓形成,且在腫瘤確診2個月內發生率較高;診斷惡性腫瘤并發血栓形成主要依靠臨床表現及超聲顯像、CTA等影像學檢查結果;早發現,早診斷,以及予以積極抗凝為主的綜合治療,有效率可達70%以上;惡性腫瘤并發血栓形成患者較無血栓形成患者預后差。

[1] 菅鑫妍.癌癥患者靜脈血栓事件的首項治療指南.中國處方藥,2006,51(6):69.