吳敬璉:改革需要頂層設計

吳敬璉:改革需要頂層設計

改革的兩種前途嚴峻地擺在我們的面前:一條是政治文明下法治的市場經濟道路;一條是權貴資本主義的道路。

作為我國市場經濟的推行者,吳敬璉近日在多個場合表示,開好“十二五”開局事關重大,關系到今后中國經濟社會的發展。

眾所周知,進入21世紀后,吳老一直關注兩個命題:一是如何建立一個公正法治的現代社會;二是中國經濟增長模式的抉擇。

日前,本刊特約記者夜訪了剛從外地返京的吳老,已是耄耋之年的吳老看上去精神矍鑠。他強調,根據30年的經驗,經濟改革和政治改革能否順利推進,關鍵在于政府自身。政府改革的任務,在于建設一個能夠為市場機制提供支持的法治環境。

新年伊始,作為國務院發展研究中心研究員,國際經濟學會執委會成員的著名經濟學家吳敬璉先生已在多個場合表示,2011年是“十二五”開局之年,必須克服體制障礙,全方位推動改革。

近日,記者受《檢察風云》雜志委托,于元月9號在京夜訪吳敬璉先生,并就開局之年和法治環境方面請吳老發表他的看法。

吳敬璉和記者談到,他已經在多個場合都講到,開好開局事關重大,不但關系到今后5年,而且關系到今后10年,甚至新的30年的發展。中國是不是能夠真正實現好幾代人夢寐以求的目標,真正騰飛于世界,這是一個很關鍵的時候。目前中國發展面臨兩大難題:一是傳統的經濟發展方式或者叫粗放型的經濟發展方式早已經走到了盡頭;另外一個難題就是腐敗的蔓延。腐敗已經侵入了黨和政府的肌體,影響了政府的公信力,社會的和諧、穩定受到了嚴重的威脅。

他認為當前要解決兩大難題,唯一的出路就是改革,即市場化改革,以及與市場化改革相配套的政治改革、社會改革。

吳敬璉進一步闡釋,哪些改革我們需要進行呢?十七屆五中全會公報講得很對,要有頂層設計。在他看來,“頂層設計”有兩個方面的含義:

一是對于改革的全局,即中國的經濟體系、政府職能、法制體系、社會改革要有一個總體的頂層設計。有幾個項目是一定要包括在內的,首先就是國有經濟的改革,十五大對國有經濟的改革做了非常準確的鑒定,其中包含兩個方面:其一、國有經濟有進有退,從競爭性部門退出;其二、留下的國有企業要進行制度創新。現在有一種說法認為經濟改革方面已經完成了任務,對此,吳敬璉指出,事實上,還差了一大截。實現十五大的要求還有相當的距離。特別是近年來,還有一些開倒車的跡象。

關于頂層設計的第二層含義,吳敬璉認為對每一個重點項目的改革也需要有設計。中國面臨著建立現代市場體系的巨大挑戰。現代市場體系是個非常復雜的體系,按照上世紀80年代那種做法恐怕就不夠了,所以需要有頂層的設計。這種頂層設計不是僅靠哪一位領導或者少數人就能夠做出的,需要有全民的,特別是我們的政府官員、經濟學家、法學家、社會學家共同來參與。這種設計是一個大輪廓,不是一成不變的,需要在執行過程中不斷調整。他指出“所有的設計都做好后,還需要有決心,有較強的執行力,否則就只能是一紙空文。在這方面我們是有前車之鑒的。”

記者提出,十五大、十六大都特別強調建立法治國家,這方面的改革也需要積極向前推進,但是,從現在來看還有相當的距離,30年的經驗教訓應該是十分深刻的。

對此,吳敬璉認為,確實如此,而解決目前我國種種社會問題的正確途徑,在于推進經濟改革和加快政治改革,而不是裹足不前,更不是向后倒退。改革的兩種前途嚴峻地擺在我們的面前:一條是政治文明下法治的市場經濟道路;一條是權貴資本主義的道路。在這兩條道路的交戰中,后者的來勢咄咄逼人。在某些情況下,弱勢群體可能由于不明真相而受到誤導。如果他們被誤導,抑制市場競爭,強化政府控制就會成為社會上的一種基本取向,再經過傳媒的放大,有可能對市場經濟的改革方向造成沖擊。這對包括弱勢群體在內的多數人都是極其不利的。

我們必須清醒地認識權貴資本主義對于我們民族前途造成的威脅。克服這種威脅的唯一途徑,在于上下共同努力,切實推進改革,建設公正法治的市場經濟。

他接著談到,事實上,中共十五大已經提出了“建設社會主義法治國家”的要求,應該說這是一個重大的進步,但在我國實際的社會生活中建設法治的進度十分遲緩,遠不能適應經濟發展的需要;而另一方面,公權不彰、社會失范、腐敗蔓延等情況還在繼續惡化,市場經濟的正常運行受到嚴重威脅。對于這種狀況,各界人士乃至一般的平民大眾都嘖有煩言。

問題是,我國法治國家建設進度遲緩的原因,首先并不在于立法速度無法加快,或者司法人員素質不夠高,而在于從上到下缺乏法治的理念。中國歷史上是一個只有法制而沒有法治的國家。所謂“法治”,是一種源于古代、到近代才逐步完備起來的治理制度安排。它的最基本的內容,是符合于公認基本正義的法律的統治。這樣的法律在社會中占有支配地位,任何人不能超越其上。而中國的歷代統治者卻總是把法律當做一種可以由自己任意擺布,用以統治人民的手段和工具。中華人民共和國建立以后,本來應當按照人民共和國的本意,建立法治。但這并不符合當時領導人的意愿。在1957年的“反右派運動”中,又把否定“人治”、建立“法治”的批評建議定為“資產階級右派言論”。雖然鄧小平在1986年就提出要“通過改革,處理好法治與人治的關系,處理好黨和政府的關系”,中共十五大又正式提出“建設社會主義法治國家”的問題,但是與法治格格不入的舊思想仍然普遍地存在,支配著人們的行為。從我國傳媒發布的政府文件的外文譯文中屢屢將“法治”錯譯為“rule by law”,即可以看出這種傳統觀念的影響多么深遠。

他強調,法治觀念是當代先進文化的一個重要組成部分。意味著體現公認正義的法律體系,首先是憲法,高于所有人的意志,政府和政府官員的權力也要由它來界定,受它的約束。其次,要依據國家憲法建立透明的法律體系。第三,要完善司法體系,實現獨立審判和公正執法。 第四,要通過法治切實保證公民的基本權益(包括財產權、生命權、人身自由、隱私權和言論自由),防止政府和政府工作人員以國家利益的名義侵犯公民的基本權益。

臨了,吳敬璉先生語重心長地對記者說:根據30年的經驗,經濟改革和政治改革能否順利推進,關鍵在于政府自身。所以,要繼續把計劃經濟時期的全能型政府改造成為專注于提供公共產品的服務型政府。這就需要政府官員出以公心,割舍那些與公仆身份不符的權力。政府改革的任務,在于建設一個能夠為市場機制提供支持的法治環境。沒有這樣的制度平臺,就難以擺脫公權不彰、規則扭曲、秩序紊亂、官民關系緊張的狀態,難以使經濟和社會生活進入和諧穩定的正軌。■

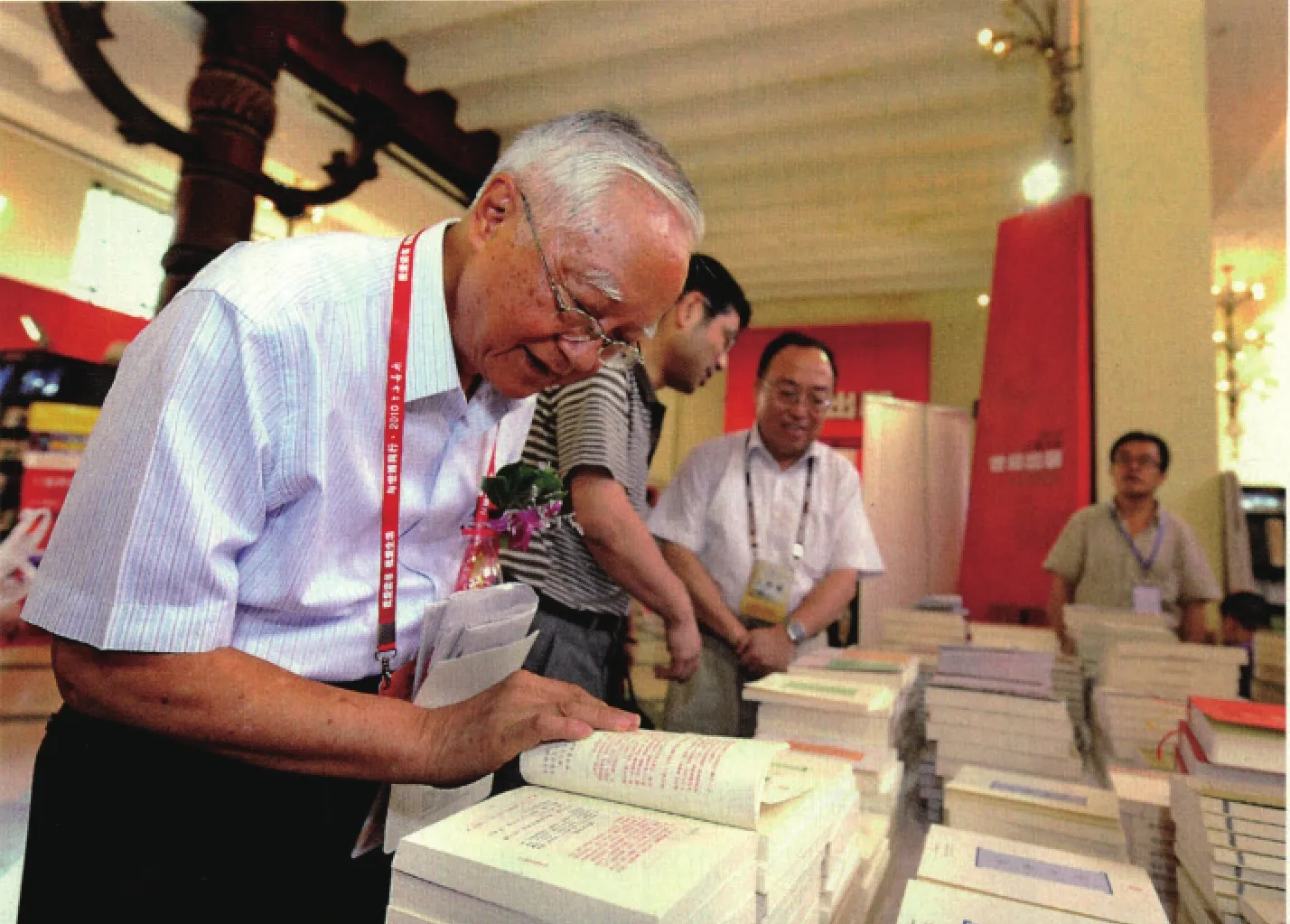

2010年8月11日,經濟學家吳敬璉在上海書展中挑選自己喜愛的書籍。(圖/IC)

專訪:特約記者 斯人

編輯:靳偉華 jinweihua1014@sohu.com