委托代理理論視角下的大學校長遴選

楊秋菊

(浙江工業大學 政治與公共管理學院,浙江 杭州 310023)

委托代理理論視角下的大學校長遴選

楊秋菊

(浙江工業大學 政治與公共管理學院,浙江 杭州 310023)

我國現有的高等教育系統中大體存在著三層委托代理關系,從制度經濟學的委托代理理論視角看大學校長的遴選,其實質就是選擇合適的委托代理人。本文首先對現有的大學校長遴選研究進行了詳細的文獻綜述,在此基礎上分析了大學校長選拔任命的委托代理性質,并針對選拔中委托代理問題提出了避免之策。

大學校長遴選 委托代理理論 職業化大學校長

一、大學校長遴選的多重視角

目前關于大學校長的文獻非常豐富,總計120000多條記錄,以期刊報紙為主,其中學位論文達70多篇。通過對題名的簡單研究,可看出主要是關于大學校長辦學理念問題、大學校長職業化問題、大學校長的遴選問題、大學校長的職責定位問題、領導藝術問題(時間管理、放權藝術)等幾類。早期研究主要是理論研究,或一些校長從自身工作的經驗出發或一些學者采用訪談等形式總結出一些突出大學校長的成功之道。近年來,學者開始將研究轉向實證研究,但對于大學校長遴選問題的研究則相對較少,以大學校長遴選為主題的文獻只有21篇。通過對已有大學校長遴選的文獻研究,我們可以發現已有研究的兩個特點:一是相關研究中,多為比較研究,側重于對國外大學校長遴選中成功經驗的介紹與闡述。雖然這些研究對我國大學校長遴選機制的建構具有一定的借鑒意義和參考價值,但是這些研究缺乏系統、深入的思考與分析。二是對大學校長遴選的研究多為一些大學在任或卸任校長。如劉道玉老校長指出:大學校長遴選機制改革刻不容緩,中國大學校長是全世界最累的校長,從而引起社會對大學校長這個群體的熱異。我以此為基礎,將制度經濟學的委托代理理論作為一個視角來切入研究大學校長遴選問題。

二、大學校長遴選的委托代理性質

(一)委托代理理論。

委托代理理論產生于20世紀60年代末70年代初,基于委托代理關系產生的委托代理理論隸屬于新制度經濟的一個分支,對企業組織制度理論作出了重大貢獻。經濟學上的委托代理關系泛指任何一種涉及非對稱信息的交易,交易中有信息優勢的一方稱為代理人,而另一方稱為委托人。在新制度經濟學看來,人類任何合作行為,事實上都是一種委托代理行為。現實中,委托代理關系無處不在。例如,政府與企業、股東與經理、計算機用戶與服務商、病人與醫生等,他們之間都可以構成委托代理關系。在后來的研究中,研究者們把在社會生活和政治生活的所有事務和活動都理解為委托人和代理人之間發生了交易或協議關系。國內外學者也從各角度發展委托代理理論,將傳統委托代理理論進行深化和擴展,將簡單的單委托人—單代理人的雙邊委托代理框架擴展為多委托人—單代理人框架,使該理論對某些經濟和社會現象更具解釋力。我國學者在近幾年也開始從委托代理理論視角來分析公有制和教育系統的相關問題。

(二)大學校長遴選中的委托代理關系。

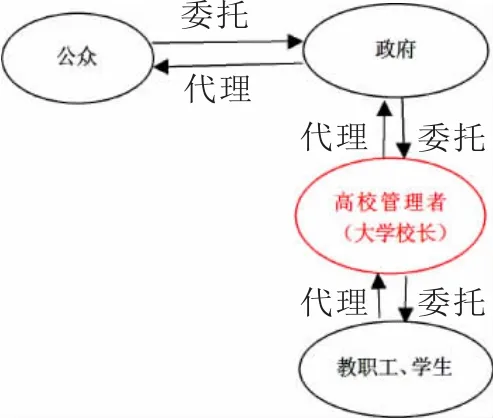

對于高等教育系統,我國現有的高等教育系統中大體存在著三層委托代理關系:在第一層委托代理關系中,公眾是委托人,政府是代理人;在第二層委托代理關系中,政府是委托人,學校管理者是代理人。我國作為社會主義國家,國有產權的第一級委托人是全體公民,政府應該是第一級代理人和第二級委托人。但是在產權的行使過程中,政府充當著實際上的初始委托人。在第三層委托代理關系中,學校管理者是委托人,教職員工、學生是代理人。其實在學校內部還存在兩層委托代理關系:一層即大學校長為委托人,各學院院長或系主任為代理人;第二層即各學院院長或系主任為委托人,各高校教師為代理人。

從整個鏈條來看,政府將培養社會建設需要的人才的任務委托給高校管理者,而高校管理者主要是大學校長又將任務分解給各個學科的教師,他們之間的委托代理關系是非常明顯的。作為高校管理者的大學校長處在兩層委托代理關系中,在第二層委托代理關系中,大學校長是政府的代理人,而在第三層委托代理關系中,大學校長又是委托人。但大學除了培養人才這一本質特征外,還有另一個極為重要的本質特征,那就是探尋真理。不難看出大學校長處于國家權力系統與大學自治、學術自由系統的銜接點上。他既不能脫離作為學校舉辦者的政府,又不能過分依附于政府;他既是大學精神的體現,又是政府監管大學的代理人。

現今大學校長的遴選基本是政府是委托人,而大學校長是代理人,采用黨政干部任命條例,考核也參照黨政干部標準。在現實生活中,我們知道,站在不同的角度對大學校長的評價是不一樣的。從眼下來看,那些對委托人指示遵從得比較好,善于領會委托人意圖的代理人,更容易受到鼓勵,在資源分配上也容易占有優勢。這樣的委托代理關系就很容易使校長更認同政府官員身份,更看重向上負責,更倚重學校行政管理人員,而淡化了對教師的認同感、對學術共同體的歸屬感和責任感,其結果必然是行政權力不斷侵蝕學術權力,從根本上制約了高校辦學自主權。而如果我們在這種委托代理關系中,將大學校長的委托人多元化,包括政府、教職員工、學生等。高校教師并不變動地作為代理人,而是作為委托人之一,這樣就會使大學校長更易得到認可。政府的干預和影響都是客觀存在不可避免的情況下,大學也能在自身內在規律發展和社會要求之間尋求更多的平衡點,使大學獲得更充分的發展。

三、大學校長遴選中委托代理問題的避免和解決

(一)切實將大學章程作為大學校長遴選的法律依據。

高校尤其是公立高校的辦學資金來自于政府財政,政府是學校財產的所有者。但是為了保證高校的自治性,加之政府承擔眾多的社會管理職能而實際能力又有限,政府不得不將高校的經營權委托給公立高校自己,由公立高校在一定范圍內進行自我管理、自我發展,政府僅履行一定的宏觀調控職能。但是在政府和公立高校之間也存在目標不一致和信息不對稱,從而出現委托代理問題。鑒于此,通過契約規制高校的行為,規避委托代理問題,成為政府理性的選擇。單就正式契約來看,政府和高校之間的正式契約主要表現為《教育法》《高等教育法》等法律法規和高校章程。從這些契約的適用對象來看,《教育法》等法律法規的本質是國家意志的體現,其顯著特點是強制性和普適性,適用的對象是所有學校或高校,屬于“通用契約”。而高校章程(主要指公立高校)則是舉辦者政府意志的體現,是舉辦者關于某所高校內部的重大問題做出規定的綱領性文件,特殊性是其主要特點,其適用對象僅限于某一所高校,屬于“特殊契約”①。

國外的大學校長選拔制度是以大學的辦學章程作為主要依據的,在大學辦學章程中,對校長及其副校長等職務的選拔有著細致的規定。我國《高等教育法》第四十條規定:高等學校的校長由符合教育法規定的任職條件的公民擔任;高等學校的校長、副校長按照國家有關規定任免。具體的選拔程序與標準則套用黨政干部領導選拔的規定進行。為此,需進一步健全教育法規,對校長選拔的程序作出明確的規定,使校長選拔有法可依。同時,在由政府、高校、教師、學生共同制定的大學章程中,要對如何選拔校長作出明確規定,在不違反政府法規的基礎上,進一步細化操作程序和選拔標準。從政府角度來看,教育行政部門要認識到,由大學進行一定范圍內的選舉行為,并不會失去對大學的控制,只是由直接控制過渡到間接監督;從大學角度來看,大學有關成員在校長選拔中具有投票權,可以使校長更好地對學校與師生員工負責。

(二)建立職業化的大學校長市場競爭機制。

大學校長職業化是指專業人才或有志于校長職業者,可以依據其相應的任職條件,通過教育市場獲取校長職業,即教育機構或辦學單位可以按照其辦學要求,通過教育市場招聘到符合任職條件的校長,應聘的校長則按照聘約規定的職責要求,憑借職業能力履行管理、經營學校的職責。政府在選拔校長過程中有一個信息不對稱的問題,政府對高校的運作方式和校長的了解有限,所以為了便于選拔,往往依賴一些指標,比如要求校長必須是院士、博導。有一個數據:顯示大概80%的校長都是自然科學出身,這其中一個原因是由于選拔中的硬指標院士。如果大學校長僅僅是學問家,那么從人力資源方面來講,也是一種浪費,讓學問家來做他并不擅長的事情,結果對校長自身不利,對學校也不利。

一個成熟的職業化的大學校長市場具有披露經營者信息的能力,減少委托人對大學校長信息的不對稱,拓展委托人對大學校長的選擇面,也節約了成本。同時,由于大學校長的在校長市場上更容易暴露出自己的能力、素質方面的差異和過去經營的業績,這無疑會給校長們帶來更大的壓力和動力,為了增加在以后委托代理關系中討價還價的砝碼,從而努力經營管理高校。作為公立高校改革的長遠目標,我們必須建立適應現代大學制度需要的大學校長人才市場,確定大學校長群體獨立的地位,在大學校長們之間引入競爭機制,降低委托人的代理成本,建立靈活多樣的激勵機制。職業化大學校長的出現為高效運作的高校提供了切實的保證。

(三)建立針對大學校長的合理的激勵機制和薪酬制度。

激勵機制是確保吸引優秀人才擔任大學校長并使之努力工作的重要保障。激勵機制主要是大學校長的政治地位、社會地位、經濟地位。要承認大學校長是重要的、稀缺的社會資源,正確評價他們的勞動價值和社會價值,并為他們實現自己的勞動價值和社會價值創造必要的條件和設立基本的保障。要使杰出的、貢獻大的大學校長享有一定的政治地位和社會地位,從而使他們擁有較高的職業聲望,具有一定的社會影響力,而不僅僅是根據行政級別來體現大學校長的地位和聲望。當前較為迫切和現實的是切實提高校長的薪酬待遇,設計出一套針對大學校長的,不同于政府公務員、企業家、大學教授的薪酬體系。

我國目前沒有專門的校長薪酬體系,校長的工資待遇一般是按照行政級別或者執行教師職業技術職務工資標準,并沒有體現大學校長的職業地位與勞動價值和社會價值,與我國部分國企領導干部的薪酬標準相比有巨大差距,例如金融業的高管年薪動輒數百萬,甚至上千萬,而大學校長的年薪要低好幾個數量級。即便在高校內部,大學校長的薪酬和待遇也不如院士、“長江學者”或一些高層次引進人才,這顯然與校長的地位和社會貢獻不相符合。當前世界大學校長的薪酬標準有上升趨勢,雖然像澳大利亞許多國立大學校長的薪水甚至超過總理的高薪現象不一定適合中國國情,但在中國經濟有了一定發展的基礎上,特別是在考慮到薪酬制度的導向作用時,對于一些特殊崗位的薪酬,確實需要我們開拓思維,深入研究,盡快改變。

(四)完善公立高校法人治理結構,形成學校內外部監督約束制衡機制。

法人治理結構是基于產權關系而產生的一種比較規范的學校領導制度,由董事會、監事會和經營者等共同組成的,其領導體制可以劃分為權力機構、監督機構和執行機構,各個機構的權力與職責都是確定的、明確的,它們各司其職,相互配合。在國外政府通過向董事會派遣成員,對經營者的任命施加影響等方式行使其組織管理職能,通過法律監督、業務監督和撥款等手段影響公立高校的決策行為,來確保公立高校自身目標的實現,但這時候它已成為公立高校的外部成員了。

在大學校長遴選過程中,從最初的公布招聘消息到候選人的公示再到最后的人選確定,整個遴選都應在公開的程序下進行。此外,教育行政管理部門要在聘期內對校長的工作進行考核,根據考核結果作出評價并將結果記入個人檔案,以此作為續聘、獎懲的客觀依據。校長在聘期內要接受紀檢、監察部門的職能監督;學校廣大教職工的民主監督;社會各界人士和學生家長代表等的社會監督;校長聘期屆滿或離任時,還需接受審計機關的經濟責任審計監督。

注釋:

①魯曉泉.基于委托代理理論的公立高校章程分析[J].人民論壇,2010,(6):295.

[1]何亞東,胡濤.委托代理理論述評[J].山西財經大學學報,2006,(3):63.

[2]王小芳,管錫展.多委托人代理關系——共同代理理論研究及其最新進展[J].外國經濟與管理,2004,(10):10.

[3]牛維麟,李立國等.大學校長職業化的探究與啟示[J].中國高等教育,2009,(11):11.

[4]袁翠松,阮艷平.基于委托代理理論的公立高校經營者激勵與約束機制研究[J].教育學術月刊,2010,(8):71.