十九、二十世紀之交的澳門社會變遷與結社轉型

婁 勝 華

(澳門理工學院 公共行政高等學校)

在社團發展與社會結構的關系方面,一般認為,共利性社團(common interest associations)是一種復制的社會結構(replicate social structure),也就是說,社團是對現存社會結構的復制。[注]R. T. Anderson and G. Anderson. The Replicate Social Structure. Southwestern Journal of Anthropology. 1972(18):365-370.那么,澳門民間社團形態是否會隨著社會結構的變化而變化呢?或者說是否也同樣“復制”了澳門社會階層的結構變動呢?這里以十九、二十世紀交替之際澳門社會經濟發展與社會階層結構變動,以及民間結社形式的變化為例,具體考察社會結構與社團之間的關系。

一

進入十九世紀之后,澳門的經濟地位與經濟結構發生變化,長期以來支撐葡商進行轉口貿易的特惠條件逐漸喪失,華商力量起而取代葡商,成為澳門經濟的主體。“與明代掌握著巨大轉口貿易利益的在澳葡人的那種資金雄厚、財產充裕的狀況不同,到19世紀,葡人資本在澳門經濟中已不再享有獨執牛耳的地位。”[注]楊道匡、郭小東:《澳門經濟述評》,第158頁,澳門基金會1994年版。這種趨勢在鴉片戰爭之后得到進一步發展。隨著五口通商,特別是毗鄰澳門的香港開埠,在澳門的外國商人(包括葡商在內)紛紛將資本從澳門撤向香港及上海等其他通商口岸,導致華商資本在澳門資本結構中的比重趨大,至十九世紀末二十世紀初,更達到了絕對控制的地位。

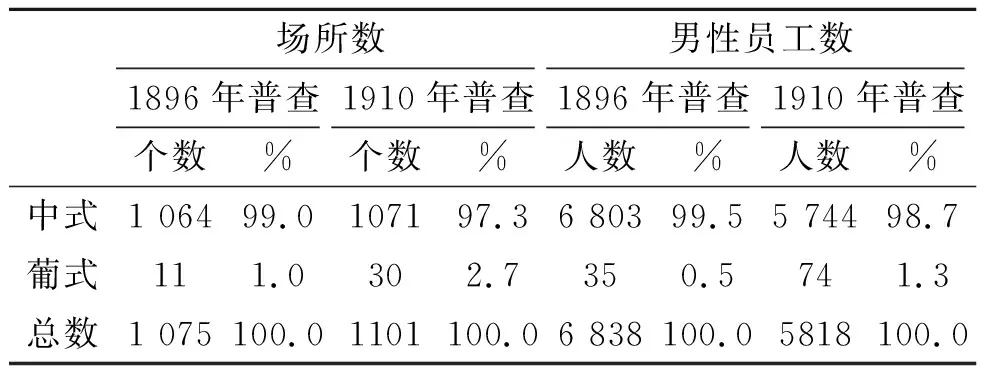

1896年對澳門、氹仔及路環商業場所的普查顯示,在全部1 075間商業場所中,合共雇用了6 803名男性員工,其中,葡萄牙人擁有的商業場所為11間,內雇35名員工,主要從事茶葉、飲品、布匹、建筑材料等相關貿易。1910年進行的同類普查,葡式商業場所為30個,雇用男性員工74名,分別占總數的2.7%和1.3%,可以說是微不足道的。具體情況參見表1所示。

表1 1896年與1910年澳門商業場所的結構

資料來源:古萬年、戴敏麗:《澳門及其人口演變五百年(1500-2000)》,第386頁,澳門統計暨普查司1998年版。

難怪當時的一份呈給總督高士德(Jose M. de S. Horta e Costa)的官方普查報告中,有這樣的建議:“有迫切的需要采用一個引入大量葡葡牙人的方法,他們不屬于官方階級,并于此殖民地建立永久居所,唯一方法可以達到的是需要有一定數量葡萄牙人的工商業場所”。[注]古萬年、戴敏麗:《澳門及其人口演變五百年(1500-2000)》,第385頁,澳門統計暨普查司1998年版。據一位法國人對十九世紀末澳門經濟的觀察,“澳門的經濟活動掌握在不同民族的人們手里,不過,卻不掌握在葡萄牙手里。水泥廠是英國人的,最好的酒店是中國人的。中國人還控制著煙草業、茶業、咸魚業、鴉片業、賭場等”。[注]布郎科:《19世紀最后一年的澳門》,第135頁。轉引自鄧開頌等主編:《粵澳關系史》,第277頁,中國書店1999年版。

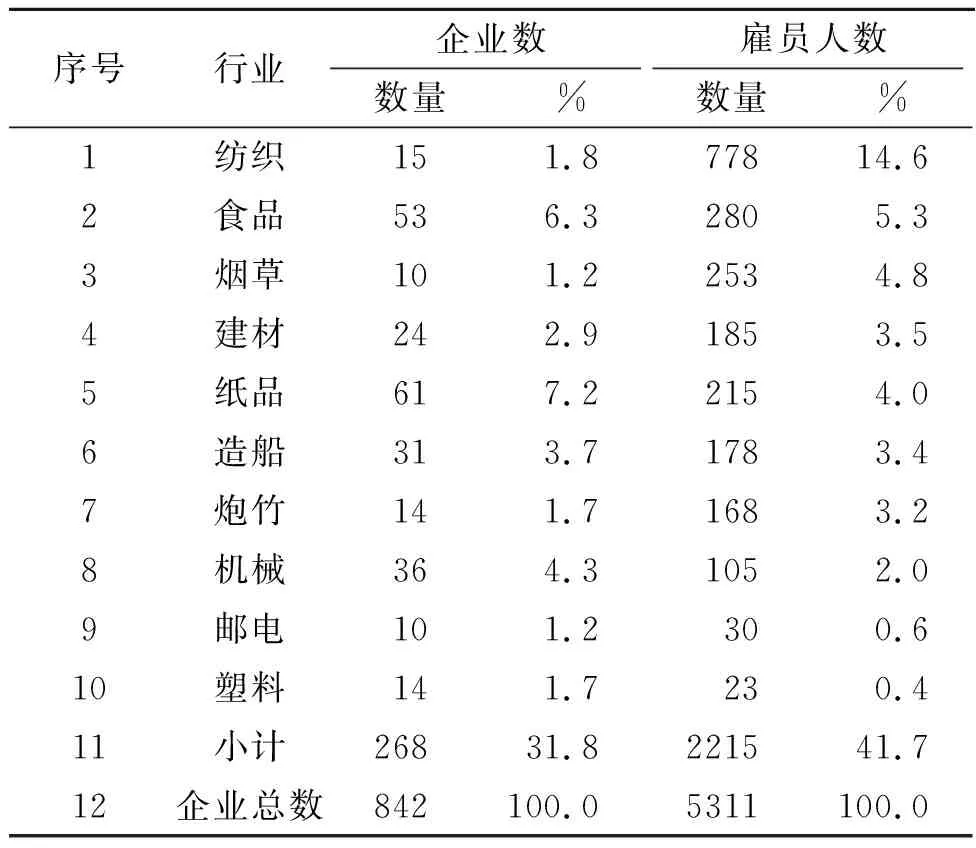

確如所言,其時不但澳門當地商業與對外貿易多為華人掌握,而且重要的近代工業企業同樣由華人開設。如青洲水泥廠,始由華商于1886年租地興辦,1889年英商參股。在紡織業中,十九世紀八十年代,華商在澳門投資興辦三間繅絲廠,該廠投資6 000兩白銀,雇工300余名。[注]分別參見《廣州市文史資料》(第八輯)陳天杰等文與《澳門日報》1997年11月1日梅士敏文;轉引自鄧開頌等主編:《粵澳關系史》,第280-281頁,中國書店1999年版。繼陳啟源之后,在澳門開辦紡織廠的還有馮成、何連旺、曹善業等著名華商。除建材、紡織業外,華商涉足于澳門的重要工業還有炮竹、造船、食品、煙草等。1898年,澳葡當局對澳門中式工廠所作的普查顯示了華人工業企業分布(見表2)。

表2 1896年澳門中式工業企業的主要分布

資料來源:古萬年、戴敏麗:《澳門及其人口演變五百年(1500-2000)》,附表第205-206頁,澳門統計暨普查司1998年版。

可見,華人企業幾乎覆蓋了澳門最重要的工業行業,其中最大的一家中式絲織廠僅雇工就達698人,占中式工廠全部雇工的13.1%,實為“澳中第一廠”。

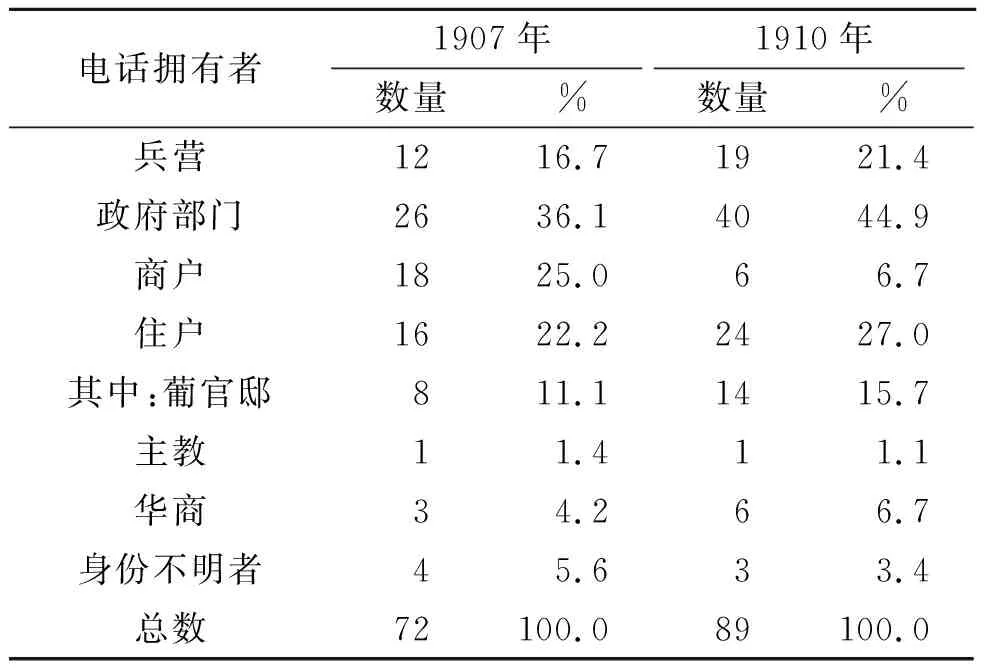

除近代工業企業外,澳門的博彩業與其他壟斷性行業的專營權多為華商承投。據考察[注]湯開建、吳志良主編:《〈澳門憲報〉中文數據輯錄(1850-1911)》,前言、第476-477頁,澳門基金會2002年版。,在闈姓專營權出讓中,從1881年到1907年期間,華人承投4次,葡人承投2次。在闈姓之后的白鴿票、山票的專營權出讓中,承投者主要為華人。華商何廣經營白鴿票時間長達11年之久,盧九、蕭登等華商也承充過白鴿票,番攤的承充人多數為華商。與博彩專營權時有葡人插手的情況不同,鴉片、魚鹽、火藥、煤油等專營權承投者除極個別外是清一色的華人。博彩業與壟斷性行業的專營方式加快了財富積累的速度,催生了一批華商巨賈。到十九世紀末二十世紀初,華商已成為澳門最富裕的群體。以當時澳門電話分布為例。電話在二十世紀初引入澳門,是澳門當時最先進的通訊工具。按照澳門電話章程,除“衙署兵營及所有國家管理之局所”外,文武官員住家及商店民居也可以申請安裝,但用費不菲,既需自資購買設備,亦需“每月納月費銀五元”。[注]湯開建、吳志良主編:《〈澳門憲報〉中文數據輯錄(1850-1911)》,前言、第476-477頁,澳門基金會2002年版。因此,在澳門最早的電話安裝者名單中,住宅電話屈指可數,但卻有華商名列其中。

表3 20世紀初澳門電話分布

資料來源:湯開建、吳志良主編:《〈澳門憲報〉中文數據輯錄(1850-1911)》,第491、567頁,澳門基金會2002年版。

華商蕭登、盧光裕是澳門第一批的住宅電話用戶。1910年,澳門華商巨富葉小澄(西洋銀行買辦)、盧廉若每人裝有二部住戶電話,即使是當時的澳門總督也未能如此。華商之富由此可見一斑。

從澳門華商致富途徑不難看出,近代澳門華商是一個具有特殊群體利益的階層,他們需要找到一種有效的方式來保護和促進共同利益。當然,最有效的方式莫過于加入或者控制政府,運用政府特有的政策與強制功能來保護自身利益。可是,由于澳門特殊的管治模式,對華人缺乏直接的政治吸納通道,只有在政府的邊緣部門零星地吸收少數華商協助參與管理,如1894年澳門政府公鈔局吸收華商盧九、陳西滿為職事,曹善業、陳明瑞為替理職事;1904年澳門政府成立“業鈔公會”,華商曹善業、盧九為正會員,柯六、盧光裕為副會員。曹善業、盧九、楊聯等曾出任過澳門政府理商局職員。

至于政府之外,可供選擇的利益保護方式有兩種:或是個人方式,或是集體方式。多數人在多數時候,二者并用。選擇個人方式的,較為普遍的一個做法是加入葡籍。在1887年清政府確認葡萄牙對澳門有“永居管理權”之后,澳門華商申請加入葡籍者漸多,刊登在《澳門憲報》上的華人入葡籍告示頻出。澳門有名望的華商大都加入葡籍,如盧九父子、何連旺、李鏡荃等。選擇保護自身利益的集體方式,就是組織社團。

二

澳門華商創建的早期民間社會組織,除宗教性神廟外,世俗性善會與工商性社團占據重要地位。其中,鏡湖醫院慈善會與同善堂是兩個面向華人社會的慈善社團,從創始人構成看,俱為清一色商人或商號。鏡湖醫院的倡建值事達152人(商號),[注]《倡建值事芳名》,載《倡建鏡湖醫院碑記》(之一)。規模可謂宏大。同善堂的立案人為46人,倡建值事更多至269人,[注]《倡建值事芳名》,見《倡建蠔鏡同善堂碑序》所附倡建值事芳名錄,該碑立于澳門同善堂內。其屬下子善會的值事人數同樣眾多,“保產善會”值事32人,“施棺木工善會”值事89人,“施藥劑善會”值事180人。在如此眾多的創始人中,究竟哪些屬核心人物呢?鏡湖醫院于1871年成立時,推沈旺、曹有、德豐、王六4人向澳葡公物會辦理院址和立契手續。4人之中,德豐疑為商號或以商號代替商號所有人而具名,[注]湯開建在《進一步加強澳門近代史研究》一文(載《學術研究》2003年第6期,第118-123頁)轉引梁秀珍的《鏡湖醫院115周年回顧》(載《澳門鏡湖醫院115周年特刊》,第47頁,澳門鏡湖醫院慈善會1986年版)一文,認為華商曹有、王六、沉旺、德旺等人在澳門城北建立鏡湖醫院,其中沉旺、德旺不知是否即沈旺、德旺;這里仍然采用《鏡湖醫院慈善會立案章程》(1942年)與《澳門鏡湖醫院慈善會會史》(2001)等材料所認定的鏡湖醫院立契人為沈旺、曹有、德豐、王六4人。沈旺生平未察其詳,其他二人均為富商。

曹有作為當時澳門的著名華商,在澳門置曹存善堂、曹連益堂等商號,開設機器繅絲廠,并有大量物業。曹有加入葡籍,并與澳葡官府交好。1880年4月,曹有自購一架水車及配件贈送給澳門總督,因此舉,“大西洋大君主賞給曹有御賜圣母金星”爵銜。[注]湯開建、吳志良主編:《〈澳門憲報〉中文數據輯錄(1850-1911)》,第36頁。有關澳門近代社團創始人材料散見于該書所輯錄的歷年《澳門憲報》之中。未注明出處的,皆引自該書。曹有富甲澳中,且與澳葡當局交情不淺,其被澳門眾華商推舉為鏡湖醫院的立契人,確為名至實歸。

王六(王祿),[注]陳喬之主編:《港澳大百科全書》,第803頁,花城出版社1993年版;吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,第464頁,中國大百科全書出版社1999年版。生于1794年,福建人,早年到澳門經商。1860年,與人合股成立置業公司——紹昌堂,購買原庇里喇茶葉行舊址,續填平該行后門所對的大片海灘,辟成福隆新街、福榮里、清和里、福隆新巷、清平直街、白眼塘等街道,興建大小鋪戶160余間。1870年,澳督蘇沙(António Sérgio de Sousa)與王祿(六)父子協商,以深巷仔街尾一幅海灘相贈為條件,要求在此興建一座大戲院。王氏父子接受條件,至1875年,戲院建成,取名清平戲院,為港澳地區第一座劇院。王祿(六)富有,且與澳門官方有聯系,因此,具備受眾商之托成為澳門鏡湖醫院向葡公物會辦理院址立契人的條件。

鏡湖醫院不但由華商創建,而且在成立后的70年間,一直由全澳各行商團體推選值理(總理、總協理)數名組成值理會,具體管理社團事務。

同善堂成立時,雖然立案章程附簽人達46位之多,但是呈送總督立案稟文的申請人僅為6位,分別是盧九、何連旺、王麟生、王藹人、張敬堂、蔡鶴朋,其中,名列申請人之首兩位的盧九與何連旺,俱為名噪一時的澳門華商。

何連旺(何穗田、何廷光),[注]《鏡海叢報》第2年第10號,1894年9月26日,聲告;吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,第248頁,中國大百科全書出版社1999年版。徐新:《澳門歷史名人何廷光》,載《澳門研究》第6期。廣東順德人,其父為澳門富商何老桂。何連旺曾在澳門投資興辦繅絲廠、織造匹綢廠、炮竹廠及分廠等多家近代工業企業,也曾承充或參與承投鴉片、鹽,以及闈姓等賭業項目的專營。何連旺因善于經營而成澳門巨富,且“情態甚謹”、“應于廣眾”,得到澳門各方的接受與認可。澳葡方面,1884年6月,葡王賞賜何連旺“基唎斯督寶星”(Cavalleiro da ordem militar de Nosso Senhor Jesus Christo),何因此而成為其時澳門華商中僅有的“佩帶頭等寶星紳士”。在澳門華人社會中,何連旺也是十九世紀末期的風云人物,他與康、梁之維新改良派人物以及孫中山等交往密切,同時,對澳門社會公益事業多有貢獻,曾出任澳門鏡湖醫院的值理。[注]《澳門鏡湖醫院慈善會會史》記載的鏡湖醫院堂期會議記錄顯示,何穗田參與鏡湖醫院堂期會議的時間段集中在20世紀末與1930-1932年間。1892年(光緒十八年)澳門同善堂創建,何連旺成為重要發起者與創辦人。

盧九(原名盧華紹),廣東新會人。出身貧寒,先在廣州等地經營錢莊,后至澳門承充番攤、山票、鋪票、白鴿票以及鴉片煙、鹽、豬肉等專營生意,積累巨額財富,成澳門一代富豪,有“澳門賭王”之稱。盧九交游甚廣,開設著名的“官紳俱樂部”——宜安公司,與澳門華葡小區均保持接觸。盧九熱心慈善公益事業,曾任鏡湖醫院值理會總理(1879年)[注]吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,第245頁,澳門鏡湖醫院慈善會2001年版。,1892年發起成立同善堂。

可見,正是十九世紀逐漸崛起的華商成為早期澳門世俗性慈善社團的創建者與管理者。

如果說創辦世俗性慈善組織是與華商的社會責任意識有關,那么,華商直接創辦工商性團體,更多地是從保護自身利益出發的。華商組織的早期業緣團體中,會館的歷史最為悠久。溯澳門會館之源,可考之名號首推三街會館。三街會館創立的準確年代迄未查實。據乾隆五十七年(1792)的“重修三街會館碑記”稱,“市鎮之有公館。由來尚矣。蓋所以會眾議,平交易,上體國憲,而下杜奸宄也。澳之有蓮峰山,前明嘉靖年間,夷人稅其地,以為曬貯貨物之所,自是建室外廬,筑市宅,四方商賈,輻輳咸集,遂成一都市焉。前于蓮峰之西,建一媽閣;于蓮峰之東,建一新廟,雖客商聚會議事之所,然往往苦其遠,而不與會者有之。以故前眾度街市官地傍,建一公館,凡有議者,胥于此館是集,而市集以安焉。”據考證,會館大約在明代末年已經出現,至清代粵海開關以后始定名為“三街會館”。“三街”,即營地大街、關前街、草堆街,時為澳門商業中心。三街會館成立后,“實無異于澳門總商會也。且當時澳葡對于華人之一切設施,亦常與三街會館之值事商榷,或請其舉派代表,出席議事亭會議,然后執行。所以三街會館,亦即昔日澳中之華人總機關也”。[注]章文欽:《澳門與中華文化中的航海保護神》,見《媽祖信俗歷史文化研討會論文集》,第201頁,澳門海事博物館、澳門文化研究會1998年版;王文達:《澳門掌故》,第237頁,澳門教育出版社1999年版。三街會館是華商“聚會議事之所”,按照道光十五年(1835)“重建三街會館碑記”所述,因為“諸夷有議事亭,番目四人受命于其國,來臨市事”,而“華人商賈,所以通貨財,平競爭,聯情好而孚眾志者,亦不可無地以會之,此三街會館之所由設也。”可見,無論是立館的緣由、地點,還是實際功能,三街會館應是一所商人會館。

三街會館,雖然獨立于神廟之外,并履行著超出了一般工商性社團的綜合功能,甚至有澳門“華人總機關”之稱謂,但它還不是一個近代性社團,其與許多傳統社團相同的一個突出表現就是它的廟宇化特征。三街會館供奉關帝為守護神,在澳門,又稱“關帝廟”。在民間信仰中,關帝屬于萬能神,與文財神比干并稱為武財神,是公認的商賈保護神。從明清時代全國各地的商人會館多供奉關帝神祗看,三街會館確屬商人組織,同時也說明它與其他商人會館一樣,屬于前近代商人團體,是一個具有過渡性特征的功能復合型社團。

供奉行業祖師為保護神是傳統行會組織的共同行為,也是一個標志性特征。在商人會館之外,澳門的其他手工業行會組織,如上架行會館、工羨行會館與泥水行會館等早期工商性同業組織都奉祀共同的祖師——魯班。上架行會館創建于清道光二十年(1840),為澳門木藝業(做木行、搭棚行、油漆行)的手工業行會組織。該館的創建、焚后重建和館址土地權購置所需資金都是行業內同仁捐款,在捐款動員過程中,行業祖師的象征性符號資源發揮了相當重要的激勵作用。“未建創會館,安可以祀先師”,供奉魯班先師成為創建會館的動力。“所以會館入門之大堂,辟為魯班師傅殿。供有魯班塑像,社壇香案,祭具俱全,如廟宇然。每年六月十三日魯班師傅誕,行中工友例必休息一天,在會館中鋪張慶祝,弦歌酒宴,異常熱鬧”。[注]王文達:《澳門掌故》,第240-241頁。始建于咸豐四年(1854)的工羨行會館是澳門造船業行會,造船業崇奉魯班為祖師,故而會館大堂專設魯班神殿,以備四時奉祀,會館因此也稱祖師廟。與工羨行會館同時代的泥水行會館創建于咸豐五年(1855),據光緒元年(1875)《泥水行會館修整后樓碑記》:“際此廟貌重新,神益威而赫濯;棟宇復整,靈更播而輝揚。……惟愿我同人踴躍,齊心以奉祖師,則冀神恩之默佑,福有悠歸矣”。[注]王文達:《澳門掌故》,第241-244頁。可見,澳門早期手工業行會組織的廟宇化色彩之濃厚,一些會館的活動與功能往往祀奉祖師的成分超過行業利益調整,增大了傳統行會組織向近代工商社團直接轉化的滯礙性,預示了新型工商社團的生成難以利用“故道”,而需另辟“新途”。

十九世紀在澳門出現的超地緣性同業行會組織,作為澳門經濟變遷的社會果實,反映了與當時澳門經濟結構與發展層次的一致性。商業會館與手工業會館為主的行會組織分布對應著商業與手工業在十九世紀澳門經濟中的主導地位,上架行、工羨行、泥水行會館成為手工業會館中的發達組織對應著木質帆船制造與建筑在澳門手工業中的顯赫地位。行會性質的會館所對應的經濟基礎,屬于工廠手工業生產階段。行會性會館的成員資格以取得行業身份為標志,不以資本人格相區別,成員中既有雇主,也包括幫伙、學徒。其領導人是商業富紳與行業把頭,而不是資本家。

隨著十九世紀末二十世紀初澳門經濟中現代性因素的增長,以機械或半機械化為生產工具和動力手段的近代型企業在澳門陸續出現和緩慢發展,特別是近代型華商資本家群體的崛起壯大,原有行會性質的工商業社團越來越難以適應他們的需求,廟宇化與功利性的沖突,封閉保守與開放競爭的矛盾,成員身份模糊性與利益邊界清晰化要求的對立,迫使行業性會館沿著兩條路徑向近代變遷:一條是完全的廟宇化。如歷史上處于澳門華商領導者地位的“三街會館”,隨著澳門街市擴容和三街商業興衰,新的華商組織成立后,三街會館原來的世俗性功能萎縮,以至最終完全喪失,成為純粹廟宇——關帝廟。其業產送交鏡湖醫院慈善會管理。另一條是工會化。如上架行會館、工羨行會館。隨著經濟發展引起的社會分化,手工業行會成員中雇主層逐漸脫離會館轉向新型的商會組織,會館因此而演變為行業性的工會組織。[注]相關書刊將上架行會館等手工業行會組織稱之為早期澳門行業工會組織,或者視做現代澳門工會之源,這種看法有待商榷,行會與工會所對應的經濟基礎、成員構成、活動功能都存在本質性差別。不宜混為一談。上架行會館轉化為澳門上架木藝工會,工羨行會館演變成澳門造船工會。

隨著近代工業,尤其是制造業的發展,如煙草、神香、炮竹與煙花、釀酒、魚類海產品的罐裝食品等行業,以及電力供應的引進所推動的紡織服裝業、水泥、玻璃、制磚、石灰等行業的興起,澳門的社會結構因此而出現新的變化,階級分化初步顯現,涌現出紡織工、縫紉工、神香花炮工、印刷工等新興職業群體;與此相對應的工廠企業主、商人等資本家階層也得以迅速壯大,于是,兩個在財產占有關系上不平等的新階層——雇主與雇工出現了,從而改變了手工業生產者集雇主與雇工于一體的混合身份。新興職業群體的出現為新型職業性團體奠定了成員基礎,而初步分化的階級則成為澳門職業性行會組織的解構力量,原來由雇主與雇員共同組成的行會組織逐漸為雇主階層的商會組織與勞工階層的工會組織所替代。與此同時,在原有的行會性會館之外,澳門近代華商資本家群體尋求創建一個超越行業界限的跨行業聯合型工商組織,以維護其共同利益,就此所凝聚的動力成為澳門現代商會的催產素。于是,1913年澳門工商界的樞紐組織——澳門商會正式成立了,1916年,澳門商會更名為澳門中華總商會,并成為活躍于澳門的最重要工商社團。由此,澳門民間結社形式也實現了從行會組織向現代型商會與工會分化并立形態的近代轉型。

三

十九世紀末二十世紀初,與華商群體一起活躍于澳門社會的另一支重要社會力量是近代知識分子群體。其時,在澳門人口職業構成中,教師等專業人員與學生等,雖然絕對數量與比重未必占據優勢,但是,從發展來看,卻是增長較快的群體,聚集知識分子的公共空間是學校與報社。從來源構成分析,澳門近代知識分子群體由外地遷入的移居型知識群體與本地培養的內生型知識群體兩部分組成。內生型的知識群體以青年學生為主,而精英分子多屬移居型知識群體。這種由外來知識精英主導的結構導致澳門知識分子群體處于不穩定狀態,其中精英分子的流徙不居,使得澳門知識界的活動易于受到外來影響。

澳門知識界的政治性結社,無論是溫和取向還是激進傾向的政治團體,其創立及其活動都有中國內地背景。前有康有為、梁啟超為核心的改良派,后有孫中山領導的革命派,都不約而同地選擇澳門作為其重要的活動基地。

創報刊、興學堂、立學會,是康梁改良派的主要活動。在康梁的直接領導和影響下,維新派在澳門創辦了具有廣泛影響的《知新報》,興辦大同學堂、原生學舍,組織澳門“不纏足會”與“澳門戒鴉片煙分會”。戊戌變法失敗后,維新領袖康梁流亡海外,創辦保皇會,澳門改良派中堅人物、富商何廷光立即響應,組織澳門保皇分會,親任會長。不久,康有為將保皇會總會遷至澳門,以利于就近指揮國內的保皇活動。保皇會在澳門組織“茶譚社”,邀請中外人士作變法演說,設立保救大清皇帝公司,收支海外捐款,部署武裝起義。在二十世紀之初,澳門成為保皇派的輿論與活動中心。隨著保皇會策劃的國內起義失利,加上澳門熱衷于保皇活動的富商何廷光經營不善,保皇會失去經濟支持,終至于日趨萎縮,1901年《知新報》停刊,1903年保皇會遷出澳門。

與保皇會在澳門的活動及影響日漸式微相反,孫中山領導的革命派力量開始加強在澳門的活動。組織政治性團體宣傳革命、動員力量、策劃支持國內革命行動,是革命派在澳門活動的主要內容。同盟會成立后,選派會員劉思復等赴澳成立冠名為“樂群書社”的秘密機關。1909年,澳門同盟分會成立。澳門同盟分會利用葡萄牙共和制度初立后澳門政治環境相對寬松的有利時機,把工作重點轉向動員青年學生與策反軍隊。同盟會員潘才華在澳門創辦培基學堂,學堂內設演說會,邀請同盟會員定期作革命演說,影響和動員青年學生傾向革命。“濠鏡閱書報社”是澳門同盟分會創辦的外圍組織,通過借閱書刊傳播革命思想,發展同盟會員,取得顯著成效。在澳門同盟分會的革命活動中,最為成功的是組織策劃香山起義,并光復香山縣城。

改良派和革命派在澳門創建的政治性社團及其活動對澳門社會產生了巨大影響,以結社視角,主要表現在兩個方面。

其一,由澳門改良派人士創辦的一些文化教育團體,契合了澳門華人社會內部需求,且頗有作為。如澳門孔教會。康有為“托古改制”,尊奉孔子,他領導的保皇會將尊孔之風帶入澳門。澳門紀念孔子圣誕始于保皇會。1899年陰歷8月27日下午3時,澳門保皇會在原生學堂內隆重舉行祭祀孔子誕辰典禮。《知新報》記載了祭祀盛況:“圣像端肅,燭設輝煌,冠裳璀璨,牲酒馥雜,拳跪起伏,行九叩首如禮,歌文成舞九章。升降之儀,與音相節。堂下門外,走觀者不計其數,屏息鵠企,相顧動容,以為未見之事。”*湯開建等主編:《鴉片戰爭后澳門社會生活記實——近代報刊澳門資料選粹》,第602頁,花城出版社2001年版。1910年,澳門孔教會成立。由于得到了澳門許多紳商的支持,孔教會的活動和影響日隆。1914年,在鄧莘農、鄧梅卿等發起下,“孔教會捐款建立孔教學校,由盧廉若任校長,僑胞欣其有成,多遣子弟就讀,學生多達四百余人,極一時之盛。該校并鑒于兒童體魄鍛煉之重要,創辦童子軍,澳門之有童子軍實由此始”。*丁中江:《澳門華僑志》,第68頁,華僑志編撰委員會1964年版。可見,只要契合澳門華人社會文化傳統與價值需求,民間社團就能夠取得文化等社會資源的支撐而綿延不絕。事實上,直到今天澳門民間尊孔祭孔之風仍然盛行不衰,孔子圣誕的紀念儀式仍然由澳門孔教會主持。

其二,改良派和革命派在澳門創辦的學堂,培養出澳門本土化新式知識分子群體,并給予他們維護自身權益的政治啟蒙與結社活動的直接訓練,為澳門內生型知識分子社團的誕生奠定基礎。維新派領袖康有為入室弟子陳子褒在澳門創辦多家學校,自編白話通俗教材,改革傳統教育方式,注重小學、女子與平民教育,成立“教育學會”(后改名為“蒙學會”),培養出像冼玉清、李應林等澳門本土人才。維新派人士還在澳門設立了第一所學堂——華商學堂。較之于改良派,同盟會更是注重在底層社會的革命動員。由同盟會員創辦的澳門培基學堂是澳門傳播新思想新知識的主陣地,學堂培養了許多傾向革命的知識青年活躍在澳門文化教育領域。可以說,改良派和革命派在澳門留下了強烈影響,以致于后來澳門文化教育領域內功能性社團習染上濃郁的激進色彩。

由上可見,進入十九世紀后期,隨著澳門華商力量的崛起與近代知識群體的發育,澳門社會結構出現了新變化,新的社會階層推動了澳門民間結社的近代轉型。至二十世紀初葉,一批以商人力量與知識分子為主體的華人社團陸續誕生,其中,由華商創辦與管理的慈善社團以鏡湖醫院慈善會與同善堂為代表,工商團體則以中華總商會為代表,而知識分子團體則經由改良派與革命派政治性團體的培育與影響,直至1920年成立了澳門知識界的代表性團體——澳門教育會(中華教育會)*1923年政府注冊立案。。與此同時,經由行會轉化或新成立的工會組織不斷涌現,成為其時逐漸成長壯大的雇工階層的主要結社形式。由此,拼合成十九、二十世紀交替之際澳門社會的結社圖景。