航天科普知識問答

變化萬千的空間其實并不空

空間真是空的嗎?

空間的概念,對每個人來講都是既熟悉又模糊,似乎很難有一個統一的認識。但是,既然要講空間應用,就要對空間有一個統一的說法。

《中國現代科學全書》承傳漢語字義解釋說,“空間”是指“中無所有之處”,泛指“天空”。顯然,這個定義在這里需要進行修正。

如果空間是“中無所有”,那么就談不上利用。現代航天活動已經用事實說明“空間不空”,空間充滿著如今人類認識和未認識的,有形的和無形的物質和現象(左圖)。這些物質和現象直接影響著地球人類的生存,也是可以為地球人類所利用的資源財富。

圍繞地球的大氣層是由氮、氧、少量水汽,以及微量惰性氣體氬、氖,微量二氧化碳、臭氧和硫、碳、氮的各種化合物質等組成的。大氣層外的太空,即使是廣闊的宇宙空間,雖然那里是高度真空,但仍然彌散著氫和氫原子,以及各種物質形態的星系、恒星、行星和特殊天體,宇宙空間中還彌漫著宇宙塵埃和看不見的各種宇宙射線,有地球上無法獲得的自然現象和極端條件。現代天文學和宇宙學預測,組成宇宙的物質大部分是暗物質和暗能量……這些都說明了空間不空。

(摘自《中國載人航天科普叢書·探秘太空》)

赫歇爾空間望遠鏡拍攝的M31星系圖

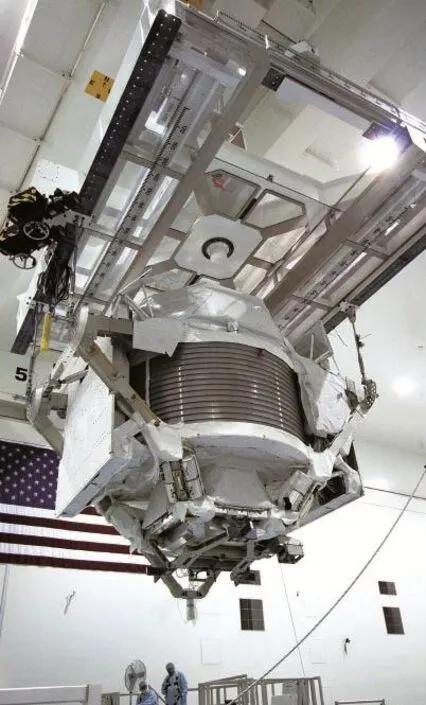

在國際空間站上開展暗物質研究的阿爾法磁譜儀

國際空間站航天員拍攝的天空圖

宇宙中存在暗物質嗎?

科學家說,在整個宇宙中,暗能量占73%,暗物質占23%;發光物質恒星和發光氣體等只占0.4%;不可見的普通物質如星系際氣體、中微子、超重黑洞等占3.6%。至今還沒有人真正探測到暗物質,甚至連探測的方法也還是一個正在研究的問題。但是對星系的大量觀測事實和基于引力理論的分析,支持了這一觀點。如果這一理論得到直接觀測驗證,如果暗能量、暗物質能夠提取出來為人類利用(現在還沒有任何理論支持這一設想),那么世界還存在能源危機之說嗎?這近乎于幻想,但對于這類問題的研究,無異于揭開上帝秘密寶盒的蓋子。這一問題如果得到解答,將揭示出宇宙的形成與演化、生命的起源與進化,乃至宇宙未來的變遷等眾多科學之謎。諾貝爾物理學獎獲得者、美籍華裔科學家丁肇中在空間站上進行的反物質探測研究(AMS),被稱為當代物理學研究的前沿,中國科學家也參與了其中的工作。中國科學家正在醞釀在我國今后的空間站上開展暗物質、暗能量研究。如果有一天中國科學家能夠探測到暗物質,將大大改變人類對世界、對浩瀚宇宙的認識。

(摘自《中國載人航天科普叢書·探秘太空》)

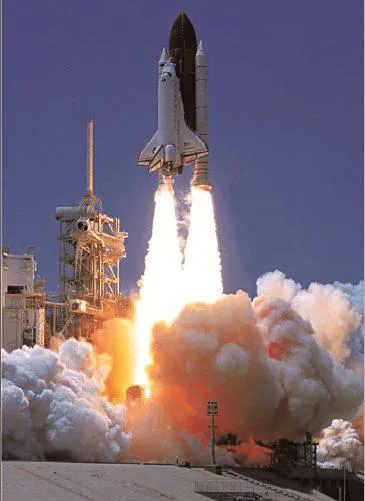

航天飛機靠外掛燃料箱飛向太空

為什么飛機不能像火箭一樣在大氣層外飛行?

我們都知道,飛機上天要攜帶燃料(航空煤油),通過燃料燃燒釋放的能量來為發動機提供動力。但這個燃燒過程光有燃料是不行的,它還需要消耗大量的氧化劑。飛機不需要帶氧化劑,它周圍的空氣可以給它提供足夠的氧化劑——氧氣,可這同時也就限制了它的飛行高度,因為大氣層中的氧氣會隨著高度的增加而降低,從而導致飛機發動機的功率相應下降,真空狀態下甚至會失去動力。為了解決這個問題,火箭發射時不僅帶有燃料,同時還自帶氧化劑。因此,火箭發動機正常工作的高度不受大氣層的限制,而且隨著飛行高度的增加,外界大氣壓力逐漸減小,它所產生的推力還會相應增加,到達真空狀態時推力將達到最大。

(摘自《中國載人航天科普叢書·通天神箭》)

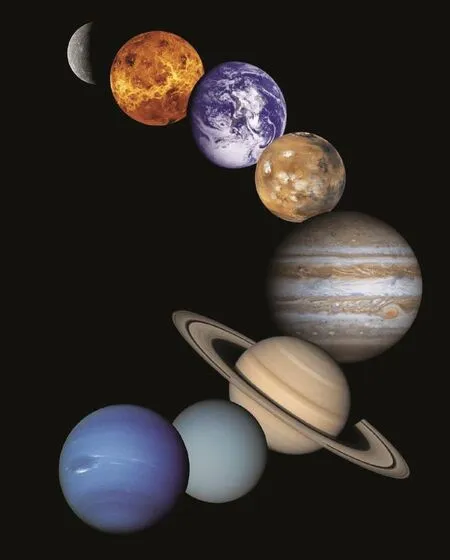

太陽系的八大行星

載人航天的目的是什么?

開展載人航天活動絕不只是為了欣賞天上的美景,而是要進一步探索宇宙奧秘,更好地開發太空資源,從而為人類造福。

海闊憑魚躍,天高任鳥飛。人類一直在不斷努力擴展自身的活動空間,其活動范圍經歷了從陸地到海洋,從海洋到大氣層空間,再從大氣層空間到太空的逐步發展過程。人類活動范圍的每一次擴展,都是一次偉大的飛躍,增強了人類認識和改造自然的能力,促進了生產力和社會的發展。

距地面100千米以上的太空是陸地、海洋和大氣層之外的空間,那里有很多地球上所缺乏的資源,包括太陽能、強輻射、高潔凈、高真空、微重力、大溫差、高遠位置,以及月球、行星、小行星上的稀有礦藏等,開發這些資源對人類的發展具有重要意義。

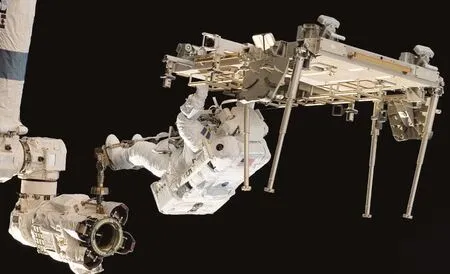

太空作業情景

太陽每秒鐘將81萬億千瓦的熱能送到地球,相當于現今全世界每秒發電量的數萬倍,因此,太陽是一個極其巨大的潔凈能源寶庫,充分利用太陽能前途無量。由于不受大氣層的影響,地球軌道上的太陽輻射強度是地面的2倍,達1.4千瓦/米2,所以在太空開發太陽能資源效率非常高。目前,航天器上的太陽能發電僅供航天器本身使用。隨著地球能源的日趨緊張,一些國家已開始把建造太空發電站作為一種新的戰略選擇。初步設想是:太空發電站先把太陽的光能高效率地轉變成電能,然后再通過微波或激光把電能發往地面。

太空中的宇宙輻射強度比地面大得多,并且是全譜段的。特別是宇宙高能粒子,這一資源是非常寶貴的,比如,大家熟知的太空育種,就是利用空間宇宙射線、交變磁場、微重力等特殊的太空環境因素對種子和微生物施加影響,使農作物種子產生在地面環境中得不到的變異,最終篩選出有著優異變異性能的農作物新品種。

在200千米~500千米高的低軌道空間,真空度為10-4帕,而在35800千米高的地球靜止軌道上,真空度則為10-11帕。太空中的真空環境是地面人為的真空條件無法比擬的,十分有利于高純度材料加工、蛋白質提取、藥品研制等。在太空高真空環境中,物體被太陽直射的一面可以達到100℃以上的高溫,而陰面則可以保持-100℃以下的低溫,兩者之間形成了很大的溫差,而且非常穩定。這一特殊資源恰好是某些特殊應用夢寐以求的環境。

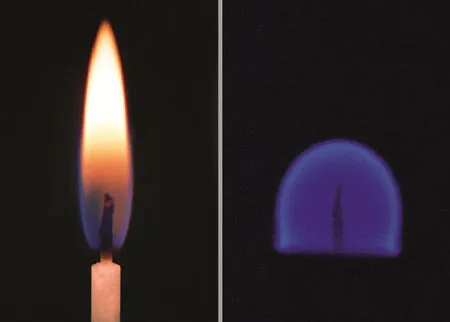

在地面(左)和在太空微重力環境(右)中的蠟燭火焰比較

利用航天器的飛行,還可派生出軌道資源和微重力資源等。自從航天器問世后,科學家們首先想到的就是利用太空的軌道資源,因為站得高、看得遠。站在珠穆朗瑪峰上,能看到0.07%的地球表面;在離地面200千米高的軌道上,可以看到1.5%的地球表面;在距地面35800千米的地球靜止軌道上,則可以觀察到42%的地球表面。利用高遠位置這一有利條件,可進行遙感、通信、導航等。為此,旨在開發太空軌道資源的各種航天器競相升空。在太空“制高點”上不僅可觀地,也能望天,在那里進行天文觀測不受大氣層的影響,使全波段天文觀測變得輕而易舉。

微重力(重力加速度小于10-4g)環境是一種寶貴資源,人類用這種資源已進行了地面上難以實施的科學實驗(如微生物、細胞、蛋白質晶體的生長、培養與分離)、新材料加工和藥物制取等。因為在微重力條件下,氣體和液體的熱對流基本消失,不同密度物質的分層和沉積消失,即密度不同的液體可以相容在一起。這對生產極純的化學物質、生物制劑、特效藥品,以及均勻的金屬基質復合材料、玻璃和陶瓷等都很有用。由于重力微弱,在太空冶煉金屬時可以不使用容器,即采用懸浮冶煉,因而冶煉溫度可以不受容器耐熱能力的限制,進行極高熔點金屬的冶煉,避免容器壁的污染和非均勻成核結晶,改善合金的金相組織,提高金屬的強度。

太空還是一種旅游資源。人在太空可以欣賞美麗的地球和宇宙景色,體驗微重力帶來的奇妙的漂浮感覺。盡管目前每人每次太空旅游的費用高達幾千萬美元,但截至2009年4月,已有6名太空游客上天,其中Word軟件之父西蒙尼還曾“二進宮”。現在,美國準備打造太空旅館,現已發射了2個充氣式試驗艙,而俄羅斯則籌劃太空行走旅游和月球旅游。

離地球最近的月球上有豐富的氧、硅、鐵、鎂、鈣、鋁、鈦、錳等元素,還有地球上稀缺的理想核聚變發電原料——氦-3,有些科學家認為開發月球上的氦-3是化解人類能源危機的可能途徑之一。另外,月球上無大氣,具有黑夜和低溫時間長等有利的環境條件,是理想的科學研究和天文觀測基地。今后,人類還可以開發小行星和彗星上的資源。金屬型小行星上有豐富的鐵、鎳等金屬,有的還富含金、鉑等貴金屬和珍貴的稀土元素;彗星上則有豐富的水冰。這些資源既可供地球上使用,也能用于在太空建設航天港和太空城。

俄羅斯航天員在國際空間站上作業