長三角地區經濟增長中的金融依賴省際比較

姜 寧,唐 品

(南京大學 a.長江三角洲經濟社會發展研究中心;b.經濟學院,江蘇 南京 210093)

●財經透視

長三角地區經濟增長中的金融依賴省際比較

姜 寧a,b,唐 品b

(南京大學 a.長江三角洲經濟社會發展研究中心;b.經濟學院,江蘇 南京 210093)

文章通過對江浙滬三省市 1999—2008年經濟增長過程中金融依賴比較研究發現:三省市都是 “銀行主導型”金融結構,但上海經濟增長對于銀行貸款的依賴性最強,其次是浙江、江蘇;而從具體融資結構比例來看,三省市呈現明顯的差異,浙江的間接融資比重比其他兩省市都要高,江蘇的 FD I比重高于上海、浙江兩省市,而上海的直接融資比重明顯高于江蘇、浙江兩省。

經濟增長;金融依賴;融資結構

一、問題的提出

長三角地區 (江、浙、滬)是中國經濟發展水平最高、綜合實力最強的區域之一,然而,經濟常識告訴我們,實體經濟的快速增長離不開金融的支持,資本 (資金)要素在經濟增長中發揮著不可缺少的作用。那末,長三角地區的金融支持形態又是怎么樣的呢?特別是區內三省市的金融依賴狀態是否又存在著一些不同呢?

以對現實經濟的一般觀察,較為流行的觀點是:長三角地區內部的三省市,其發展依賴的資本 (資金)形態各具特色,分別對應著外資、民資和國資。具體地說,江蘇主要是通過大量引進外資,發展加工貿易型的制造業,在參與國際制造業分工體系的過程中,實現本省的增長;浙江則被譽為中國民營經濟的搖籃,大量的“草根型”民營企業快速崛起,在積極投入國內、國際市場的競爭過程中,實現本省的增長;由于歷史的沉淀和國家戰略的布局,上海存在著較大的國有資產存量和國家級的證券交易所,因此,我們經常看到的是,依托于資本市場,上海不斷地對國有資產進行戰略重組,使國有資產在推動其經濟增長的過程中,發揮更大的作用。現實中存在的這些直觀認識,是否與實際情況相吻合呢?

更進一步地從省際比較的角度,我們希望考察在實體經濟快速增長的同時,長三角地區的金融發展是怎樣的?各省市金融對實體經濟的支持如何?金融結構又是怎樣?本文將對上述的問題進行比較詳盡的論證。

二、相關理論及討論的綜述

關于長三角地區經濟增長中的金融服務比較的討論,其相關的理論觀點及討論涉及經濟增長與金融發展、金融結構的關系。

(一)金融發展與經濟增長的關系

近 50年來,國外學者對金融發展與經濟增長的關系、金融體制與金融發展的關系等,作出大量的理論分析和實證研究。戈德史密斯 (Golds mith,1969)、麥金農 (Mckinnon,1973)和肖 (Shaws,1973)創立了金融發展理論,比較一致地認為金融發展與經濟增長存在著相互的影響作用。其中,麥金農 (1973[1]和肖 (1973)[2]分別從制度框架和金融效率的角度,提出了“金融抑制”和 “金融深化”思想,強調金融市場化的積極作用;戈德史密斯 (1969)[3]關于金融發展與經濟增長關系的的實證研究,發現了金融發展與經濟增長的 “伴生”性質。之后,又有學者 (King和 Levine,1993)[4]的擴展研究表明,各國金融發展與經濟增長之間確實存在著正相關關系。

國內部分學者在金融發展與經濟增長方面也做了大量研究,主要是基于中國區域經濟發展的不平衡,特別是東中西部之間的地區差距較大,討論區域金融發展與區域經濟增長之間的關系等。國內學者比較一致地認為,區域的金融發展和經濟增長存在因果關系。如:有學者的研究表明,金融差距可以部分解釋中國各地經濟增長的差距;一個地區金融發展初始條件“低下”將不利于其長期的經濟發展 (周立等,2002、2004)[5-6]。又有學者研究表明,若以金融中介的規模指標和銀行中介的效率指標,在東中西部之間,金融中介的規模和效率與經濟增長存在著長期的顯著相關 (周好文等,2004)[7]。還有學者認為,過度的金融市場化程度對欠發達地區的經濟增長不利,金融發展只能部分地、甚至是間接地促進經濟增長 (艾洪德等,2004)[8]。另外,吳治明(2007)針對安徽的金融發展與經濟增長進行了實證分析,認為金融發展促進經濟增長[9]

另有學者專門針對長三角地區的金融發展與經濟增長的關系進行了研究。鄭江淮等 (2007)[10]考察了長三角地區金融發展和經濟增長的關系,研究表明:(1)三個地區銀行發展與經濟增長關系良好,其中,江蘇好于上海、上海好于浙江。(2)從三地股票市場發展與經濟增長的情況來看,上海情況最好,其次是浙江,而江蘇的股票市場發展與經濟增長之間相互作用不顯著。(3)綜合金融發展與經濟增長之間的關系可以發現,上海的情況最好,其次是浙江,江蘇只有銀行業發展相對較好。

(二)金融結構對經濟增長的影響

對于融資結構與經濟增長關系的研究,國內學者主要分析直接融資和間接融資對于經濟增長的影響。有學者認為,間接融資對經濟增長有正面的影響,股票市場對經濟增長具有正向作用,但不顯著 (趙振全、薛豐慧,2004)[11];有學者的研究表明,中國金融中介體系的發展和經濟增長之間有顯著的、很強的正相關關系,但股票市場發展和經濟增長間存在著不顯著的負相關關系 (談儒勇,1999)[12];也有學者實證研究表明,中國增大的資本市場通過直接融資效率的提高促進經濟增長;雖然目前中國的間接融資效率不高,但通過金融深化可以提高間接融資效率,促進經濟增長 (劉偉等,2006)[13]。另有學者通過實證研究,支持 “金融服務”的觀點,認為“一個良好的中介和市場的環境”才是最重要的,它能夠提供良好的金融服務,提高金融體系效率 (畢榮,2004)[14]。

三、長三角地區經濟增長與金融支持的關系

(一)基本分析框架

一般認為經濟增長是資本、勞動、土地資源投入以及技術創新、組織或者制度變遷等因素的函數,資本、勞動、土地資源投入、技術創新、組織或者制度變遷等要素的增加或者優化都會使經濟增長產生正面效果。

自 Goldsmith(1969)以來,人們比較普遍地接受金融發展的理論觀點,認為金融結構優化以及金融發展,可以使得資本要素較為順利地從富余者流向短缺者,即儲蓄轉化為投資;從而提高全社會資本的收益率,促進整體經濟的增長。

在現實的經濟中,我們一般把通過金融系統融資額作為年新增資本額度,而新增資本量則是金融發展的衡量指標之一,通過融資量、融資結構等金融發展指標來分析對經濟增長的作用。

我們利用上述經濟增長和金融發展的基本理論,對長三角地區經濟增長與金融支持的關系進行梳理以及分析。在分析框架中,我們假設:在中國目前的體制狀態下,1999—2008的 10年內,(1)不存在大的制度變遷; (2)勞動力要素供給可以視作是無限的,勞動力邊際報酬率即工資是固定不變的; (3)土地資源的供給由 “充裕”轉為 “稀缺”和“緊張”,價格機制已經進入供求互動環節。

(二)近 10年長三角地區經濟增長基本狀況

近 10年 (1999—2008),中國經濟面臨來自國內外不同背景的壓力。20世紀 90年代中期,針對國內經濟高漲、通貨膨脹壓力增大的情況,中央政府實施宏觀緊縮政策,至1998年,經濟形勢出現了明顯的趨冷,宏觀經濟政策轉向;1997年,由于出現了亞洲金融危機,出于穩定東亞經濟關系的需要,中國在匯率政策方面保持堅挺,對中國外向型經濟部門構成巨大的壓力;2001—2005年,中國加入世界貿易組織的過渡期,市場進一步的開放,國內制造業部門受到極大的考驗;在此背景下,中國以 “投資拉動”和 “鼓勵出口”為主的宏觀政策,取得了平均 10.79%的年增長速度,獲得了較好的經濟效果。

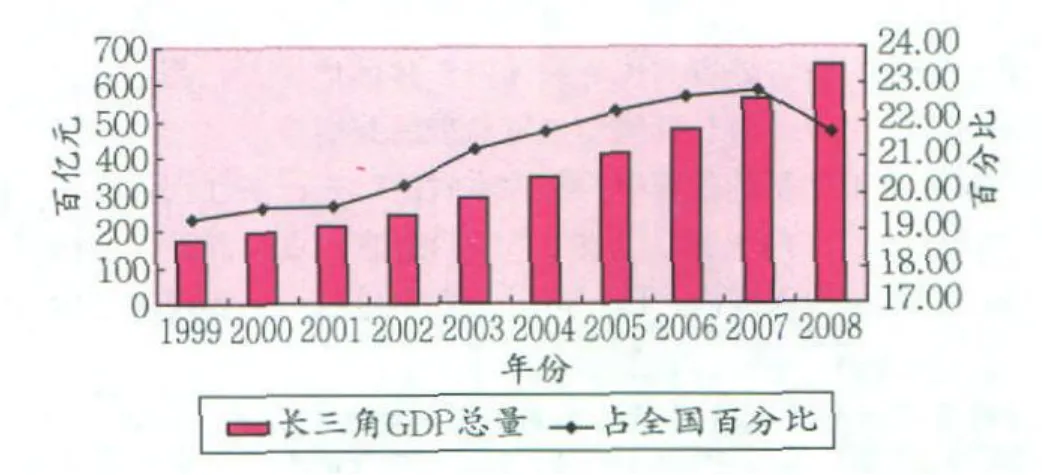

如圖 1所示,1999—2008年期間,長三角地區 GDP占全國比重一直維持在約 20%的較高水平,且整體穩步提升,由于長三角地區外向型經濟受金融危機影響更大,其占比2008年較 2007年出現下降;長三角地區經濟增長的平均速度也明顯地高于全國平均水平,特別是 2003—2007年期間,長三角地區的增長更是達到 16%的速度,大大高于全國年均11%的水平。

圖1 長三角地區 GDP總量以及全國占比變化趨勢圖

(三)長三角地區三省市金融對實體經濟支持的分析

1.經濟增長對金融發展的依賴

根據近 10年 (1999—2008)的統計數據,為了分析經濟增長與金融服務量之間關系,我們引入一個廣義的“金融依存度”指標 (資金量 /GDP),用以描述實體經濟體系對金融體系的依賴程度或者金融體系對實體經濟體系的支持程度。該金融依存度指標具體包括以下 5個指標:銀行貸款余額 /GDP、新增融資總量 /⊿ GDP、新增貸款額 /⊿ GDP、股票市場融資額 /⊿ GDP、以及外商直接投資額 /⊿ GDP。下面將根據 5個金融依存度的指標,對長三角地區三省市 (1999—2008)金融發展與經濟增長的關系進行橫向比較研究。

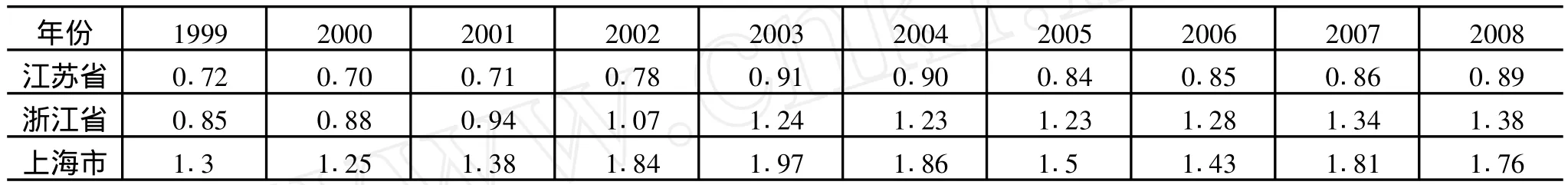

(1)銀行貸款余額 /GDP。反映經濟增長對間接金融存量的依存程度,(1999—2008年)的 10年間,三省市的變動情況見表 1。江蘇省的該指標值為 (0.70~0.91),浙江省為(0.85~1.38),上海市為 (1.25~1.81)。從趨勢上看,三省市都與全國一致上升的;但從結構上看,江蘇省始終是低于全國的水平,上海則始終高于全國的水平,浙江則是“前低后高”。以 2007年為例,比較二省一市及全國平均水平,上海最高,高出全國水平 60%;浙江其次,高出全國水平19%;江蘇最低,低于全國水平 24%。這說明,上海在 “單位 GDP產出”中占用的銀行債務融資量極高,上海的“GDP產出”對銀行貸款依賴最大,浙江的 “GDP產出”對銀行貸款依賴逐步增大,江蘇的“GDP產出”對銀行貸款依賴最小。

表1 江、浙、滬三省市銀行貸款年末余額 /GDP比值

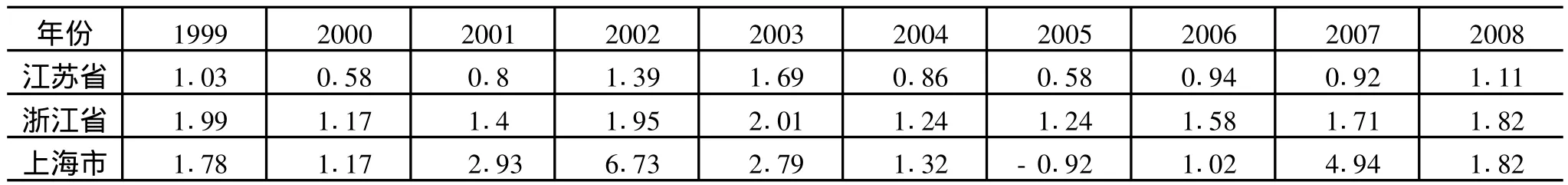

(2)新增融資總量 /⊿ GDP。該指標反映的是經濟增長中的單位 GDP增量對應的金融增量,三省市 (1998—2007年)該指標變動狀況見表 2。江蘇省的該指標值為 (0.58~1.69),整體呈波動中下降的趨勢;浙江省為 (1.24~2.01);上海市的該指標波動很大,其值為 (-0.92~6.73)。

新增融資總量與⊿ GDP的比值,本質反映的是 “邊際產出”的資本 (資金)使用效率。該比值越小,意味著 “單位 GDP的增長”需要的資本數量越少。從整體上看,在長三角地區,江蘇新增融資總量與⊿ GDP的指標值比浙江小,意味著資本 (資金)的使用效率較高,也反映可能存在著勞動力、技術創新的要素貢獻更大的情況;上海的該指標值波動很大,這似乎與地方政府、大企業主導的大規模投資項目較多有關。

表2 江、浙、滬三省市新增融資總量 /⊿ GDP比值

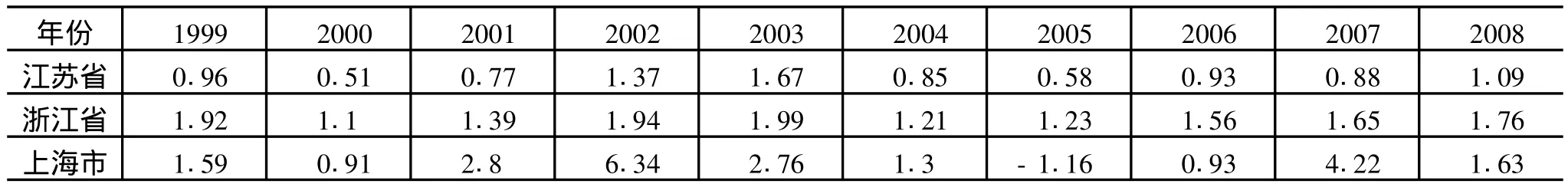

(3)新增貸款額 /⊿ GDP。單位 GDP增量對應的年度新增貸款額,該指標反映地區 GDP增量對貸款 (銀行融資)增量的依賴程度。1999—2008年的 10年間,從年度橫向比較看,江蘇與浙江相對較低,上海則明顯高于其他二省;從年度縱向看,江蘇和浙江的年度之間的波動性較小,而上海的波動性較大;在 1999—2007年間,江蘇的依賴程度明顯下降 (1.17,0.88),浙江微降 (1.75,1.65),上海在曲折波動中升高 (3.03,4.22);而受金融危機影響的 2008年,浙江和江蘇該指標都出現上升,而上海則比 2007年出現大幅度下降 (見表 3)。

從三省市新增貸款額與⊿ GDP指標值可以看出,江蘇每增加一單位 GDP對新增銀行貸款的依賴最小,浙江居中,上海的依賴性最強;在 1999-2008年的十年中,上海的這一指標值高于江蘇和浙江的有 5年①。

表3 江、浙、滬三省市新增貸款額 /⊿ GDP比值

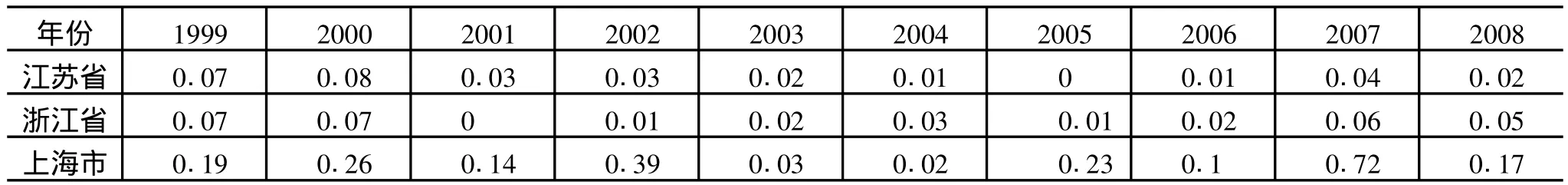

(4)股票市場融資額/⊿ GDP。該指標反映的是地區GDP增量對資本市場的依賴程度。1999—2008年的 10年間,長三角地區的直接融資絕對額較小,對實體經濟的增長貢獻也較小。相比之下,上海該指標值較高,并且在 2007年出現超高的情況,主要得益于資本市場 (股票交易所)所在地的地緣優勢 (見表 4)。

表4 江、浙、滬三省市股票市場融資額 /⊿ GDP比值

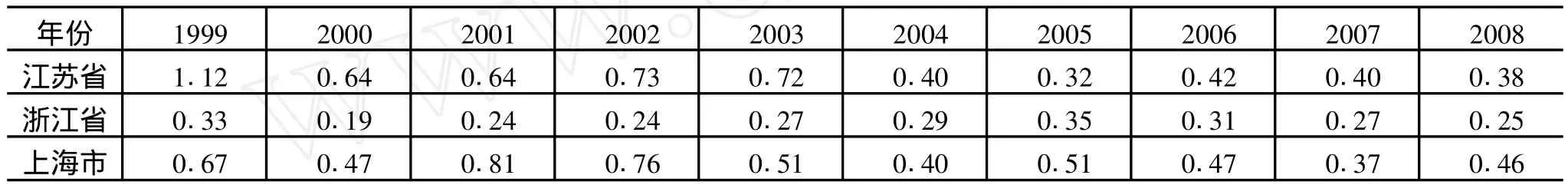

(5)外商直接投資額/⊿ GDP。該指標反映的是地區GDP增量對境外資金的依賴程度。從引進外資的絕對量看,10年間,江蘇的引資量較高,并經歷了一個引資高峰、回落、再平穩增長的過程;上海引資量一直處于平穩增長的過程;而浙江的引資量相對較少,但增長速度較快。從該指標反映的對外金融依存度看,二省一市與全國一樣,都是呈下降趨勢的。

三省市該指標變動狀況見表 5。

表5 (三省市)外商直接投資額 /⊿ GDP比值

2.長三角地區三省市融資結構的分析

一個地區的融資結構,一般是指該地區“銀行主導型”的間接融資和“資本市場型”的直接融資的比例結構。20世紀 90年代后的長三角地區,除了間接融資和直接融資外,FD I也是該地區外源性資本的主要來源。下面我們將以 “新增貸款額”、“A股市場融資額”以及 “外商實際投資額”分別代表間接融資、直接融資和外商直接投資,對江蘇、浙江、上海三省市的融資結構進行分析。

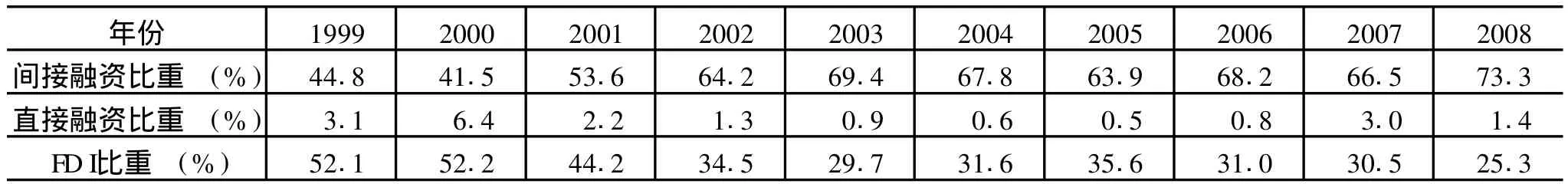

(1)在 1999—2001年期間,江蘇省的接融資和外商直接投資比例約為 1∶1;其中 1999年和 2000年,FD I比重超過了50%,但 2002年以后,間接融資的比重明顯上升,FD I比重明顯下降,直接融資額一直很小,其比重變化也不大 (見表 6)。

表6 江蘇省間接融資、直接融資以及 FD I占總融資比重

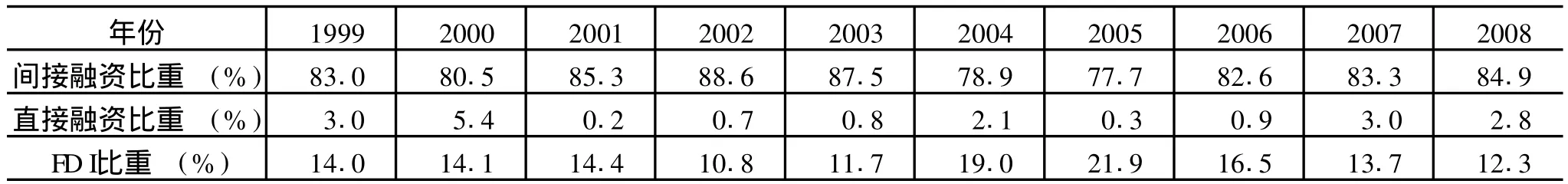

(2)1999—2008年期間,浙江省的間接融資都占據主導地位,其比例基本都在八成以上,且占比變化不大;而FD I占總融資的比重呈波浪形波動,變動區間為 (10.8%,21.9%);直接融資一直占比很小,但其波動性較大,占比最高的 2000年達到了 5.4%,而隨后的 2001年則只有 0.2%(見表 7)。

表7 浙江省間接融資、直接融資以及 FD I占總融資比重

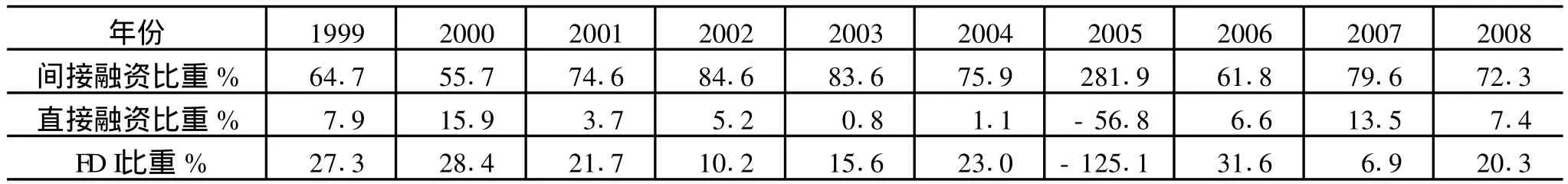

(3)上海市以間接融資為主要融資手段,其間接融資占比波動幅度很大,其區間在 (55.7%,84.6%)②和上海直接融資比重比江蘇、浙江兩省要高,其在 2000年和 2007年更是超過了 10%,分別達到了 15.9%和 13.5%;上海的 FD I比重在 (6.9%,28.4%)之間波動。

上海市融資情況及其比重見表 8。

表8 上海市間接融資、直接融資以及 FD I占總融資比重

四、結 論

通過對長三角地區的經濟增長以及金融發展的回顧,以及對長三角地區三省市的金融依存度和融資結構進行的橫向比較,我們可以初步得出以下結論:

(1)長三角地區的經濟增長和金融發展,在最近 10年里,都取得了長足的進步。但長三角三省市在金融依賴程度上呈現一定的差異,上海最高,浙江次之,江蘇最低。

伴隨著長三角地區經濟總量占全國比例的逐年上升,經濟增長對新增資本 (資金)一直要求很大,新增資本 (資金)的取得又依賴于本地區金融發展的程度。上海經濟增長對金融依賴程度最高主要是由于上海金融發展較好,其表現為高度發達的直接融資與間接融資市場為;而江蘇外向型經濟發展模式,外資大量進入部分充當了金融系統的職責,因而其經濟增長對于金融系統的依賴程度較低;而浙江則處于江滬兩省市之間。

(2)長三角地區的三省市之間,其金融結構呈現一定的差異性。從長三角地區融資總量的結構來看,長三角地區的金融體系,仍然是以“銀行主導型”的間接融資占據主導地位的系統。相比于每年的新增貸款余額,外商直接投資、股票市場的直接融資都是有限的。

但是長三角地區三省市在以“銀行主導型”的間接融資為主體的融資方式下,融資結構構成差異性也比較明顯,從三省市的橫向比較來看,浙江的間接融資比重比其他兩省市都要高,江蘇的 FD I比重高于上海、浙江兩省市,而上海的直接融資比重明顯高于江蘇、浙江兩省。對應于這樣的融資結構,江蘇的外資企業、上海的國有上市企業、浙江的民營經濟都是各省市實體經濟非常有特色的部分,也是各省市經濟增長和發展的重要動力。

[注 釋 ]

① 上海市在 2005年新增貸款余額為負數,則意味著實體經濟資金的凈流出。本文將其視為特殊情況在此特別說明,后文中同此處理。

② 與上文類似,在此剔除 2005年,因為間接融資為負數,即出現資金凈流出。

[1]Ronald IMcKinnon.Money and Capital in Economic Development[M].Washington,DC:The Brookings Institution,1973.

[2]Edward Shaw.Financial Deepening in Economic Development[M].New York:Oxford University Press,1973.

[3]Goldsmith R W. Financial Structure and Development[M].New Haven,Conn:Yale University Press,1969.

[4]King R,Levine R. Finance and Growth:Schumpeter MightBe Right[J].Quarterly of Economics,1993,24(2):713-737.

[5]周立.中國金融發展的地區差距狀況分析 (1978—1999)[J].華南金融研究,2002,(2):3-12.

[6]周立.金融創新助推長三角經濟一體化 [J].杭州金融研修學院學報,2004,(4):20-21.

[7]周好文,鐘永紅.中國金融中介發展與地區經濟增長:多變量VAR系統分析 [J].金融研究,2004, (6):130-137.

[8]艾洪德,徐明圣,郭凱.我國區域金融發展與區域經濟增長關系的實證分析 [J].財經問題研究,2004,(7):26-32.

[9]吳治民.安徽省金融發展與經濟增長關系的實證研究[J].技術經濟,2007,(7):60-63.

[10]鄭江淮,孫竹,仇媛.長三角金融發展對經濟增長的影響 [M]//劉志彪,鄭江淮,等.長三角經濟增長的新引擎,北京:中國人民大學出版社,2007:283-308.

[11]趙振全,薛豐慧.金融發展對經濟增長影響的實證分析 [J].金融研究,2004,(8):94-99.

[12]談儒勇.中國金融發展和經濟增長關系的實證研究[J].經濟研究,1999,(10):53-61.

[13]劉偉,王汝芳.中國資本市場效率實證分析——直接融資與問題融資的比較 [J].金融研究,2006, (1):64-73.

[14]畢榮.金融體系結構與經濟增長:對東亞國家的啟示[J].亞太經濟,2004,(1):38-41.

The Comparison of the FinancialDependence among Provinces in the Yangtze River Delta Econom ic Growth

J IANGNinga,b,TANG Pinb

(a.The Research Center for the Social and Econom ic Development Yangtze RiverDelta;b.School of Econom ics,Nanjing University,Nanjing210093,China)

Based on the comparison of the FinancialDependence among Jiangsu,Zhejiang and Shanghai in economic growth from 1999 to 2008,we get conclusions as followed:Three provinces are all“bank-based”financial structure,but in which Shanghai’s economic growth dependents on bank loansmost followed by Zhejiang and Jiangsu.Viewed from the specific ratio of financing structure,the three provinces show significant differences,in which Zhejiang's proportion of indirect financing is higher than Shanghai and Jiangsu,Jiangsu's proportion of FD I higher than Shanghai and Zhejiang,and Shanghai'sproportion of direct financing higher than Jiangsu and Zhejiang provinces.

economic growth;financial dependence;financing structure

F832.4

A

1007—5097(2011)01—0079—05

10.3969/j.issn.1007-5097.2011.01.018

2010—05—30

南京大學長江三角洲社會發展研究中心課題“沖突與和諧:長三角經濟發展經驗”(2008-NDCSJ-01)

姜 寧 (1957—),男,江蘇灌南人,南京大學長三角社會經濟發展研究中心副主任,南京大學經濟學院教授,研究方向:金融與投資,企業并購重組;

唐 品 (1986—),男,湖南湘潭人,碩士研究生,研究方向:金融與投資。

[責任編輯:余志虎 ]