暹羅斗魚胚胎發育的觀察

張 希,黃 海,楊 寧

(三亞市南繁科學技術研究院,海南 三亞 572000)

暹羅斗魚(Betta splendens Regan),又稱泰國斗魚、五彩搏魚、彩雀等,隸屬鱸形目(Perciformes)、攀鱸亞目(Anabantoidei)、斗魚科(Belontiidae)[1]。其原產地在泰國、馬來西亞等國家。經過人工選育后,暹羅斗魚的品種豐富、顏色漂亮,是達可參賽級別的觀賞魚魚種之一,極具市場前景。國內外對于暹羅斗魚的研究較多,歐美學者對于暹羅斗魚的行為學進行了詳細和深入的研究,原產地國家研究并掌握了暹羅斗魚的人工繁殖技術[1-2]。我國關于叉尾斗魚的胚胎和幼魚發育的研究已有報道[2]。目前,未見有關暹羅斗魚胚胎發育方面的研究報道。筆者進行了暹羅斗魚的人工增養殖試驗,觀察胚胎發育各階段的特征,以期為國內進行暹羅斗魚人工增養殖提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗在三亞市南繁科學技術研究院熱帶海洋生物技術實驗室進行。試驗親魚為海南省三亞市福聯養殖公司在吉陽鎮人工繁殖的5月齡馬尾斗魚。親魚配對(雌魚全長7 cm,雄魚全長4 cm)后在水族箱中自行產卵[2],受精卵取自泡沫巢中,在水族箱中孵化,水深15 cm。產卵時間為2011年4月9日,孵化期間最低水溫25.2℃,最高水溫27.0℃。

1.2 試驗設備

顯微鏡 Nikon eclifse 50i,相機 Canon A720,體視顯微鏡specturum technologies Inc,捕撈工具。

1.3 試驗方法

暹羅斗魚產卵之前,先將雄魚放入準備好的繁殖缸,再把雌魚裝入塑料杯,一并放入繁殖缸內,雄魚泡巢筑好后,將雌魚放出[3]。雌雄魚發生繁殖行為,即時觀察到受精卵的時間記錄為產卵時間,實時測量水溫,在胚胎發育早期的受精卵至卵裂期10min在顯微鏡下觀察記錄1次,囊胚期至原腸胚期30min在顯微鏡下觀察記錄1次,每次記錄10枚胚胎,胚體期至孵化期每1h觀察記錄1次,每次記錄20枚胚胎[4-5]。胚胎發育各時期時間點的確認以鏡檢約50%的胚胎出現相應分期特征為標準,各發育時期的劃分參考莫根永等[6]。觀察胚胎發育過程中進行顯微攝影并描繪其形態特征。

2 結果與分析

2.1 產卵行為觀察

2011年4月8日下午將土耳其綠色的雄魚放入水族箱中(T=25.5℃),將雌魚放入,發情的雌魚見到雄魚會出現豎狀的深色“婚姻紋”,雄魚則開始建筑泡巢;4月9日8∶10泡巢建好,將燒杯中的雌魚放出,雄魚便開始向雌魚展示鰭只,之后追咬雌魚,雌魚主動游到泡巢下擺動身體,雄魚此時圍繞雌魚游動,9∶47在泡巢下用身體呈“U”型纏繞住雌魚的身體,生殖孔相對,同時排放出卵子和精子,之后受精卵下沉。排卵結束,雄魚將下沉的卵銜入泡巢,而雌魚仍呈現出暫時性昏迷狀態。當親魚把卵安置好后,9∶50進行第二次交配產卵,經19次交配產卵后繁殖結束,平均每次10~15粒受精卵,共252粒,受精率85.6%。

2.2 胚胎發育的特征和時間的劃分

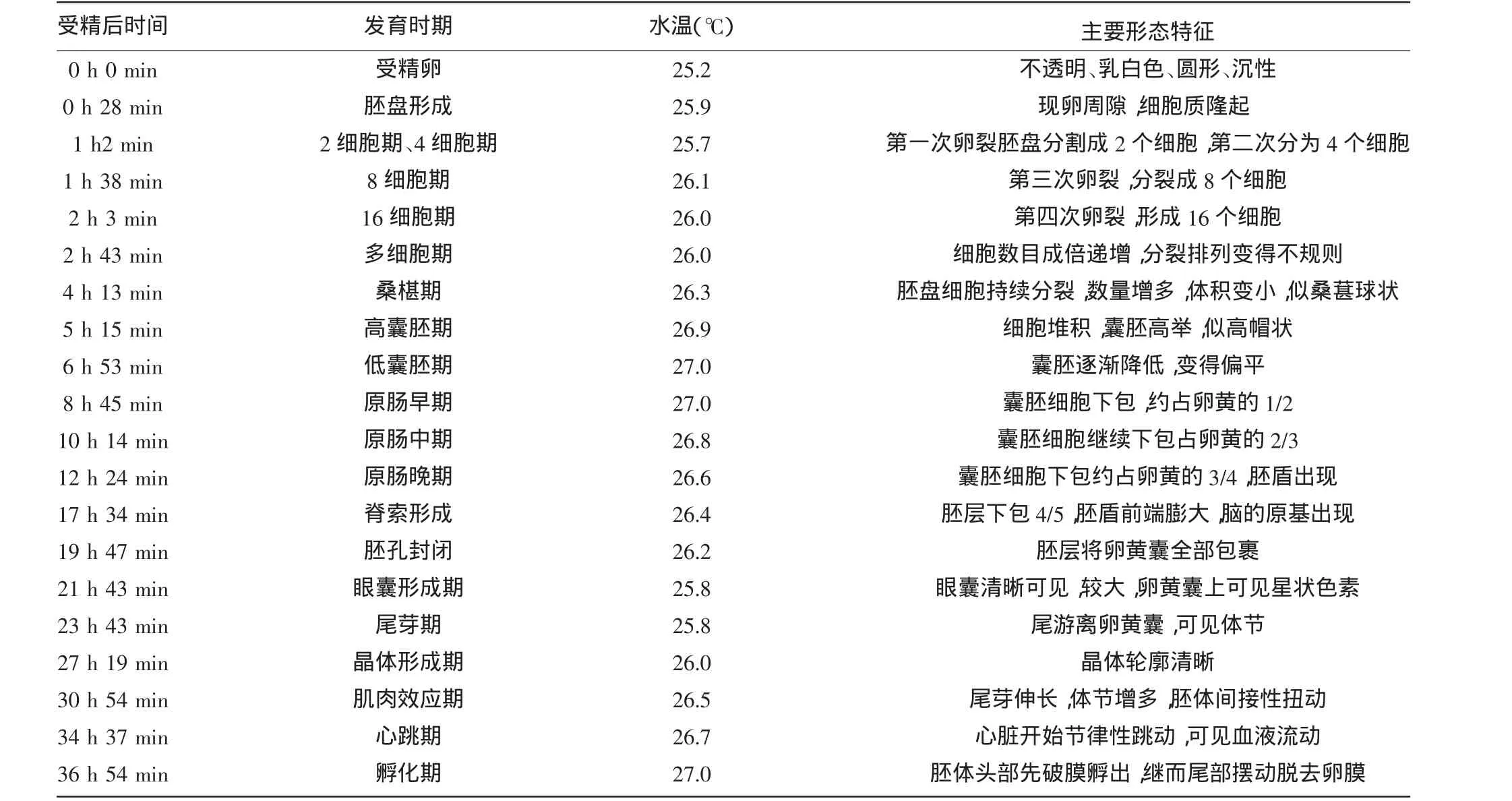

2.2.1 受精卵的形態特征 受精卵呈不透明的乳白色,圓形光滑,外被透明卵膜,卵膜吸水膨脹后直徑為1.000~1.202mm,平均卵徑1.116mm;卵黃直徑0.762~0.8915mm;受精卵為沉性卵(見圖1-1)。在水溫25.3℃下,28min后受精卵的細胞質向動物極集中,隆起形成胚盤,此階段為胚盤形成期。

圖1 暹羅斗魚的胚胎發育

2.2.2 卵裂期 暹羅斗魚受精后1 h 2min開始第一次卵裂,將胚盤分割成均等的兩個細胞,第二次卵裂后細胞數目為4(見圖1-2、圖1-3);受精后1 h 38min,出現第三次卵裂,產生的8細胞兩排分布;胚盤細胞經過數次分裂后,約在受精2 h 43min,進入多細胞期,細胞數目成倍遞增,卵裂細胞的排列變得不規則,且細胞大小不一(見圖1-5)。受精后約4 h 13min,由于胚盤細胞的持續分裂,細胞數量不斷增多,體積進一步變小,似桑葚球狀,此時進入桑椹期(見圖1-6)。

2.2.3 囊胚期 胚盤細胞繼續分裂,細胞數目不斷增加,細胞不斷堆積,胚盤與卵黃之間形成囊胚腔,受精后5 h 15min,隆起的囊胚在卵黃上呈高帽狀,此時進入高囊胚期,又稱初期囊胚(見圖1-7);之后囊胚高度逐漸變低,細胞進一步增加、變小,進入囊胚中期;受精后6 h 53min。囊胚變得更加扁平,此時進入低囊胚期,又稱囊胚晚期(見圖1-8)。

2.2.4 原腸期 囊胚邊緣細胞開始增多,并沿卵黃外圍向植物極方向移動,即胚盤細胞延伸和下包,胚胎進入原腸期。原腸期分為原腸早期、原腸中期、原腸晚期。受精后8 h 45min,胚層細胞緩慢下包約1/2,即進入原腸早期(見圖1-9);受精后10 h 14min,胚層下包卵黃囊約2/3,進入原腸中期(見圖1-10);受精后12 h 24min,胚盾開始顯現,胚層下包卵黃囊約3/4,進入原腸晚期(見圖1-11)。

2.2.5 神經胚期 水溫26.4℃,受精后17 h 34min,胚層下包4/5,收縮成胚孔,胚體背部增厚并形成一條神經索,標志著進入神經胚期,此時腦的原基初現(見圖1-12);受精后17 h 34min,胚層全部包圍卵黃囊,稱之為胚孔封閉期(見圖1-13)。

2.2.6 器官形成期 此時胚體的主要器官開始逐漸顯現,在25.8℃,受精后21 h 43min,胚胎頭部明顯增大,兩側出現一對較大的視泡,即視泡形成期(見圖1-14),此時可以分辨頭尾;在受精后23 h 43min,胚胎擁有5~6對肌節,尾末端伸長并游離于卵黃囊,即進入尾芽期(見圖1-15);受精后27 h 19min,進入晶體形成期,此時的視泡膨大,視泡中央的晶體輪廓清晰,胚體肌節8~10對(見圖1-16);胚體繼續發育,頭部變大,尾芽伸長,晶狀體更加清晰,體節增多,受精后30 h 54min,胚體出現間接性扭動,此時為肌肉效應期(見圖1-17)。

2.2.7 心跳期 胚體尾芽繼續伸長,心臟開始輕微跳動,受精后34 h 37min,心臟節律性跳動且跳動加快,可見血液循環流動,即心跳期(見圖1-18)。

2.2.8 孵化期 隨著胚體的發育,受精后36 h 54min,心跳加快,胚體扭動劇烈,不斷強烈的擺尾,由于尾不斷拍擊卵膜,使得卵膜變形且變薄,繼而魚苗由頭至尾逐漸脫離卵膜,剛孵出的仔魚全身透明,帶橢圓形卵黃囊,卵黃囊上的星狀色素清晰可見(見圖 1-19、1-20)。

表1是暹羅斗魚胚胎發育的分期及各時期的主要形態特征。

表1 暹羅斗魚胚胎發育分期

3 討論

暹羅斗魚的胚胎發育經過了卵裂期、囊胚期、原腸胚期、神經胚期、器官形成期、心跳期和孵化期共7個階段,與其他魚類胚胎發育的特點是一致的,且符合硬骨魚類胚胎發育的一般規律[7-9]。相較于同科的叉尾斗魚和圓尾斗魚,受精卵的特性和大小存在差異,暹羅斗魚的受精卵呈不透明的乳白色,沉性卵,明顯區別于叉尾斗魚和圓尾斗魚的透明浮性受精卵。暹羅斗魚的卵徑為1.000~1.202mm,叉尾斗魚的卵徑為 0.611 2~0.688 0mm[10],圓尾斗魚為1.142~1.237mm[11],對比三組數據不難發現,叉尾斗魚的受精卵卵徑略小于暹羅斗魚和圓尾斗魚。胚胎發育過程中,眼囊期的圓尾斗魚在胚體的卵黃囊上出現了色素,距受精時間為22 h 15min,而同科的叉尾斗魚在出膜后12 h小時才出現色素[10],本研究結果中,暹羅斗魚在受精后21 h 43min見星狀色素體。從胚胎發育的整個過程看,親緣關系較近的這三種斗魚的發育過程存在極大的相似性,且形態變化基本相同。

一般而言,同種魚類的受精卵在不同溫度條件下,胚胎發育所需的時間存在一定的差異,通常溫度越高孵化時間越短[12-15]。本研究中暹羅斗魚的受精卵在25.2℃~27.0℃的水溫條件下,受精卵發育至出膜歷時36 h 54min,此時,已有超過50%的仔魚出膜[16],其孵化時間與斗魚屬的其他種類比較接近,如周潔等[11]報道,同屬的圓尾斗魚(Macropodus chinennsis),在水溫 21.5℃~23.5℃的條件下,從受精卵到孵化出膜需要42 h 30min;鄭文彪[10]研究叉尾斗魚(Macropodus opcrcularis)的胚胎發育時,發現在水溫24.5-25.5℃的條件下,從受精到孵化歷經38 h,可見孵化溫度和胚胎發育所需要的時間可能存在一定的聯系,但還需進一步研究和驗證。

目前,暹羅斗魚的人工繁殖基本解決,但是產卵量和孵化率的高低受親魚和人工繁殖條件的影響較大[17-18],故還需深入的研究,加強親魚的魚種培育,改善育苗的人工環境,提高受精卵的質量和穩定性,擴大暹羅斗魚的苗種規模,推進暹羅斗魚在中國的發展。

[1]林旭吟,黃立華.暹羅斗魚的養殖技術[J].現代農業科學,2009,16(5):204-205.

[2]張愛良.斗魚及其養殖[J].特種經濟動植物,2003,(8):15.

[3]陳思行,李勵年.暹羅斗魚的飼養與繁殖 [J].水產科技情報,2006,33(2):87-89.

[4]林 彬,黃宗文,駱 劍.棕點石斑魚胚胎發育的觀察[J].海南師范大學學報,2010,23(1):87-92.

[5]王永波,陳國華,林 彬,等.豹紋鰓棘鱸胚胎發育的初步觀察[J].海洋科學,2009,33(3):21-26.

[6]莫根永,胡庚東,周彥鋒.暗紋東方鲀胚胎發育的觀察[J].淡水漁業,2009,39(6):22-27.

[7]謝增蘭,胡錦矗,郭延蜀,等.叉尾斗魚繁殖行為的觀察[J].動物學雜志,2006,41(5):7-13.

[8]張 瑋.圓尾斗魚養殖技術[J].水產養殖,2007,28(4):22-23.

[9]劉 篤.養殖魚類繁殖生理學[M].北京:中國農業出版社,1993.23-32.

[10]鄭文彪.叉尾斗魚的胚胎和幼魚發育的研究 [J].動物學研究,1984,5(3):261-268.

[11]周 潔,周 玉,郭先武.圓尾斗魚的胚胎和仔魚發育的研究[J].海洋湖沼通報,1995,(2):30-36.

[12]Sundararaj B,Vasal S.Photoperiod and temperature control in the regulation of reproduction in the female catfish[J].Fish Res Board Can,1976,33:959-973.

[13]林 鼎,林浩然.鰻鱺繁殖生物學研究:鰻鱺性腺發育組織學和細胞學研究[J].水生生物學集刊,1984,8(2):157-170.

[14]解 涵,唐作鵬,解玉浩,等.大豐水庫大銀魚的繁殖生物學[J].大連水產學院學報,2001,16(2):79-87.

[15]何文輝,張美瓊,鮑寶龍.七彩神仙魚人工繁殖主要水質條件的探討[J].上海水產大學學報,2001,(10):22-25.

[16]朱國平,許柳雄.印度洋中西部大眼金槍魚繁殖生物學的初步研究[J].水產科學,2006,25(7):364-366.

[17]丁慶秋,萬成炎,易繼舫,等.匙吻鱘親魚培育及規模化人工繁殖技術[J].水生態學雜志,2010,3(6):133-135.

[18]凌去非,喬德亮,姚 化,等.河鱸人工繁育技術[J].科學養魚,2002,12:11.