中流擊水九十年

中流擊水九十年

人類歷史似乎有一個不成文的規律:所有的發現,都起源于好奇。

76年前,一位名叫埃德加?斯諾的美國記者,把好奇與困惑的藍眼睛投向了一支正在中國偏遠的西南地區翻山越嶺的部隊,這支部隊就是正在進行兩萬五千里長征的中國工農紅軍。

斯諾發現紅軍后,對這支軍隊分外感興趣,他想弄明白,這支部隊為什么在中國版圖上進行如此漫長的遷徙;是什么力量讓他們高擎紅星,已經走了一萬多公里。

為了探明真相,斯諾克服了重重困難,突破了層層封鎖,前往這支隊伍最后的駐地陜北走了一趟。站在將士們中間,他的高個子和高鼻子都十分搶眼,不太協調。

斯諾把帶著紅星的八角帽,戴在剛剛結束長征的毛澤東頭上,并為毛澤東拍下了一張照片,配發在《密勒氏評論報》題為《毛澤東訪問記》的新聞稿里,圖片的注解是:他的名字叫毛。

此舉像一枚巨型炸彈,震動了中國,也震動了世界。從此,中國共產黨人首次進入了世界的視野。

也許,在世界上大多數人并不知道,當他們第一次從報紙上看到關于中國共產黨的報道時,這個懷揣神圣使命的政黨已經在中國大地艱難而執著地奮斗了14年。

在今天的繁華與喧囂映襯之下,上海望志路樹德里106號那棟石庫門式小樓、浙江嘉興南湖上那艘老式游船,也許顯出幾分孤寂與縹緲。但是,如果將歷史推回到整整90年前,正是在這里,3名教師、5名學生(其中2名中學生,1名留學生)、5名媒體從業者,代表當時57名中國共產黨員,他們不是權貴,不在社會高端,沒有資源,更沒有后臺,他們憑借理想、熱情與堅持,揭開了中國近代史新的篇章。

62年前的1月1日,新年的太陽,升起在河北平山縣一個叫西柏坡的小村子里。

節日之前,毛澤東親自撰寫的1949年新年獻詞《將革命進行到底》,被送到了《人民日報》編輯部里。這一天,它氣魄宏大地發表了,宣告:“1949年中國人民解放軍將向長江以南進軍,將要獲得比1948年更加偉大的勝利。”

時隔半個多世紀,中國共產黨的如虹氣勢,在這張發黃報紙的第1版上依然躍動著,撞擊著讀者的眼球。

西柏坡,這個隱藏在太行山里、從地圖上找不到的小村莊,任何時候都可以豪邁地宣稱:新中國從這里走來!

33年前的12月18日,中共十一屆三中全會在北京開幕,室外寒氣襲人,會議大廳內卻暖意融融。回憶起這次被稱為實現偉大歷史轉折的會議,當時一位來自浙江的與會人士回憶說,“感覺經歷的就像戰爭年代一樣,是一場改變中國命運的大決戰”。會議發言的簡報約150萬字,相當于一部半《紅樓夢》,兩部多《三國演義》,這也讓現在的人們津津樂道。

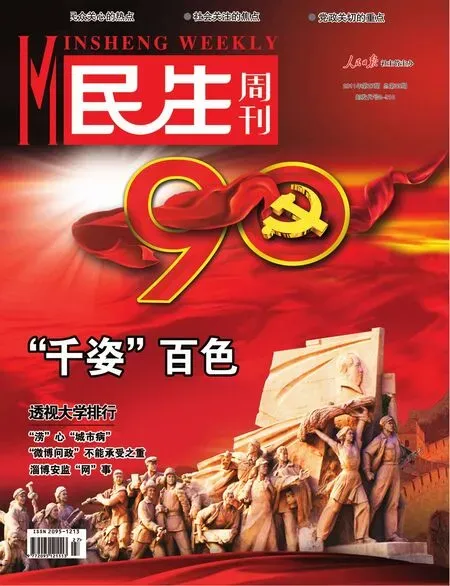

“挽狂瀾于既倒,扶大廈之將傾”。中國共產黨90年的奮斗歷程,猶如一幅波瀾壯闊、氣勢宏偉的畫卷。正如本刊參與“紀念建黨90周年‘重返革命老區’系列報道”的記者們,在韶山、百色、瑞金、遵義、延安、西柏坡等地采寫時的共同感受:90年來,在與歷史風浪的搏擊中,中國共產黨日益成熟、強大,不僅改變了一個古老民族沉淪百年的命運,還將一個文明古國推進社會主義現代化的航道。

“曾記否,到中流擊水,浪遏飛舟。”在紀念建黨九十周年的日子里,我們堅信,在中國共產黨的堅強領導下,中國這艘巨輪將在民族復興的大潮中繼續劈風斬浪、穩健前行。

陳文波