標記性研究的系統功能語言學視角

鞏湘紅,常晨光

(1.青島理工大學 外國語學院,山東 青島 266033;2.中山大學 外國語學院,廣東 廣州 510275)

標記性研究的系統功能語言學視角

鞏湘紅1,常晨光2

(1.青島理工大學 外國語學院,山東 青島 266033;2.中山大學 外國語學院,廣東 廣州 510275)

自布拉格學派提出音系學中有標記和無標記的對立以來,標記性的概念已被延伸應用于語言學研究的其他方面。系統功能語言學對標記性問題有其獨特的研究視角。文章總結韓禮德功能語法中對小句主位結構以及信息結構的標記性現象的探討,并進一步分析系統功能語言學標記性研究的蓋然率視角在解釋語言系統的性質、研究語言使用的特征和探討兒童的語言發展等方面的指導意義。

標記性;系統功能語言學;蓋然率

一、引 言

語言中包括很多對立現象,如語音中的清音與濁音、語法中的單數與復數、主動與被動等,這類對立常呈現出一種不對稱的關系。語言標記性(markedness)就是指這種對立的不對稱關系。按照里查茲(Richards)等[1](P276)的解釋,某些語言成分是簡單、核心或原型的,可被視為無標記的(unmarked),而另外一些則是復雜、邊緣或例外的成分,可被看成有標記的(marked)。本文首先概述過去80年來有關語言標記性問題的研究,然后重點分析系統功能語言學從蓋然率的角度對標記性問題的探討。

二、語言標記性研究概述

標記性問題的研究始于布拉格學派的特魯別茨柯依(Trubetzkoy)和雅格布遜(Jakobson)。特魯別茨柯依上世紀30年代最先將有標記和無標記的對立運用于音系學,后來標記性研究被逐漸延伸至語言的各個方面,尤其在語法領域。特魯別茨柯依認為音位有三種對立:(1)有無對立(privative opposition),即對立的兩個音位一個具有某種特征而另一個不具有這種特征,如[p]和[b]的對立,[b]:[+voiced],[p]:[-voiced];(2) 程度對立 (gradual opposition),如前元音開口程度的不等;(3)均等對立(equipollent opposition),如[p],[t],[k]之對立在于它們分別是唇音、齒音和腭音。特魯別茨柯依這里所說的有無對立就是指有標記和無標記的對立,也是標記概念的最初形式。布拉格學派的另一位學者雅格布遜只主張二分對立。他根據音位的聲學特點,總結出12種區別性特征,并認為這些區別表現為有標記和無標記的對立[2](P68)。

有標記和無標記的對立在語言分析的所有層次上都存在。除了語音外,在形態、句法、語用層次上也都存在著無標記和有標記的對立。雅格布遜首先將標記理論用于形態學領域,提出了形態學不對等法則,認為有標記范疇表示明確的肯定特征,無標記范疇則置該特征于一種非顯性狀態,即不表明這一特征的存在與否[2](P68)。因此,無標記范疇的概括意義要遠遠大于標記范疇。

布拉格學派對“markedness”的使用傾向于字面意義,即以某語言特征的存在與否作為判斷標準[3]。以喬姆斯基(Chomsky)為代表的生成音系學繼承和發展了雅格布遜的二分法原則及其對于標記概念的理解,認為音位是一系列有標記特征和無標記特征的組合,任何特征是否有標記完全是任意的。喬姆斯基在句法研究的過程中將標記概念作為貫穿其研究的中心概念之一,主要圍繞兩個核心思想進行:一是認為有些語法選擇更容易得到,標記概念對語言習得進行編碼;二是認為這些優選結構可以形式化,標記概念反映特殊選擇的成分。這也是喬姆斯基等對標記理論的完善[4]。可見,生成轉換語法對“markedness”的使用則更傾向于其引申意義:在一組相近的語言結構中,常見的、在正常情況下會成為首選的是無標記的,而不常見的、需要某種條件才會出現的則是有標記的[3]。標記性是雙向的、相對的、動態的概念。

英國語言學家萊昂斯(Lyons)也在布拉格學派研究的基礎上對標記現象進行研究,并試圖走出布拉格學派形式上的局限[5](P123-124)。他利用標記理論詳細分析詞匯結構中的標記現象,并把標記現象分為三類:(1)形式標記(formal markedness),指某一單位形式上有或沒有某一成分,把具有某一形式特征稱之為有標記,反之則是無標記。如lion和lioness,前者形式上無標記,后者有標記;(2)分布標記(distributional markedness),即對立中的兩個單位的分布范圍和出現頻率的大小。一般來說,無標記項的分布范圍要比有標記項的大,換言之,有標記項在使用范圍上比無標記項更受限制,在某些對立消失(又稱“中和”)的位置上出現的總是無標記項。如在語義上反義形容詞long和short的對立,一般只說How long is it?而不說How short is it?形容詞long相對于short是無標記項。同樣,在其相對應的名詞中,length可被視為無標記項。(3)語義標記(semantic markedness),指的是語言單位語義上具體性與概括性的對立。有標記詞的意義比無標記詞的意義更具體。如tiger可指雄性也可指雌性,但tigress只能指雌性。又如,dog和bitch這一對反義詞,dog可泛指一切的狗,語義上是無標記的,bitch僅指母狗,語義上是有標記的。無標記項的意義可以包容有標記項的意義。

萊昂斯還指出,有標記和無標記是個程度問題[6](P22)。再以dog和bitch這一對反義詞為例,dog相對于bitch而言無標記的程度很高,因為我們可以說female dog和male dog,但不能說female bitch(語義重復)和male bitch(語義矛盾)。而hen對cock而言,cow對bull而言,無標記的程度要低一些。例如,those cows雖可包括bulls在內,但如果一群牛全是bulls,則不可用those cows來指稱。另外female dog可以說,而male cow則一般不說(語義矛盾)。萊昂斯關于語義標記程度性的認識直接影響了當代標記理論的發展。

自布拉格學派研究音位標記以來,標記性研究不斷發展,標記概念已擴展到語言研究的各個方面。在歷史語言學、語言習得、文體學、類型學等研究中,標記現象也受到學者的重視[7](P491-498)。

三、韓禮德《功能語法導論》中對標記性現象的探討

在韓禮德(Halliday)的《功能語法導論》中,對標記性現象的探討主要集中在小句主位結構中主位的標記性以及信息結構的標記性。下面我們就這兩方面進行總結和分析。

1.主位結構中的標記性主位

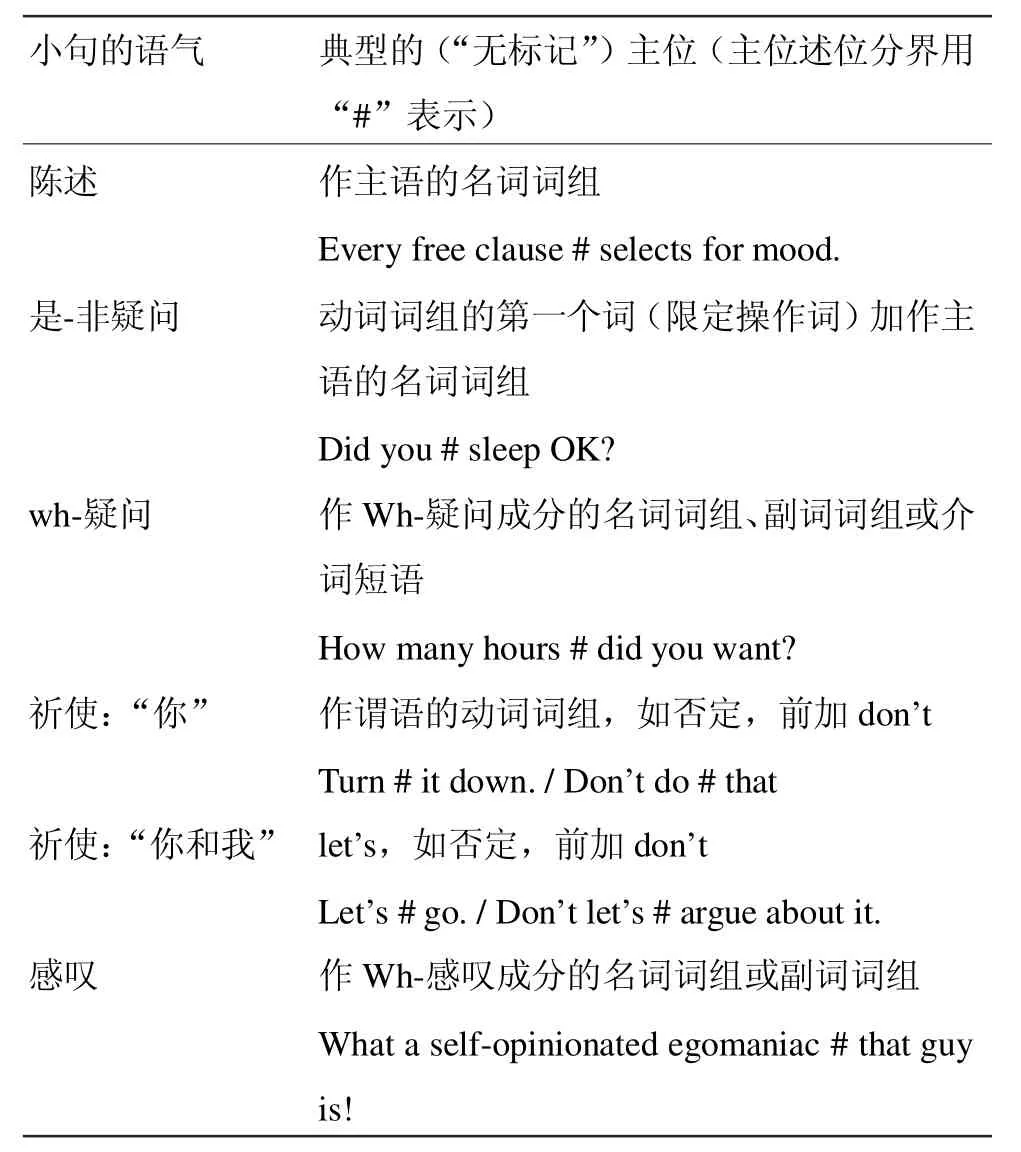

在功能語法中,主位(Theme)指的是小句中充當消息出發點的成分,它確定該小句在語境中的位置,是小句賴以展開的基礎。主位結構的切分是根據小句的線型結構來進行的。位于首位的成分稱之為主位,其余部分為述位(Rheme)。擔任主位的成分可能是主語,也可能不是。韓禮德指出,選擇小句中哪個成分作為其典型的無標記主位要視乎小句的語氣而定。表1是對語氣類型和無標記主位選擇的總結:

表1 語氣類型與無標記主位選擇

除表中所列舉的無標記主位選擇外,其他主位選擇都可能是有標記的。例如,在陳述句中,典型的、無標記的主位選擇就是主位與主語的重合,將非主語成分(如附加語、補語等)放在句首的位置作為主位就是有標記主位,如:

(1)In the past,#Ah Q had just cursed under his breath,inaudibly.(附加語作主位,有標記)

(2)This responsibility#we accept wholly.(補語作主位,有標記)

(3)Forget#it I never shall.(謂語作主位,有標記)

感嘆句被視為一種特殊的陳述句,一般由Wh-感嘆成分作小句的無標記主位[8](P37),但感嘆句中同樣可能出現有標記主位(如:That guy#what a self-opinionated egomaniac he is!)。

在疑問句中,凡將附加語前置于限定操作詞或Wh-疑問成分前做主位的都屬于有標記主位。而在祈使句中,在主位位置上增加表示強調的助動詞、主語以及其他成分也都是有標記主位。例如:

(4)“The barge she sat in”,#do you remember that passage in The Waste Land?

(5)Aesthetically,in terms of the vision in your head,#what is the relationship between the fiction and the non-fiction?

(6)Do take#care.

(7)Don’t you#argue with me.

有標記主位在標記性程度上也存在著區別。在這一點上,韓禮德與萊昂斯的看法是一致的。如在上面的例(1)至(3)中,有標記主位的標記性逐漸增強。

韓禮德還觀察了其他主位結構中標記性特征。在主位等同結構(thematic equative)中,典型的、無標記的情況是名詞化結構作主位(如:what he said#is nonsense)。湯普森(Thompson)指出,通過與wh-疑問句進行比較可以更清楚地了解主位等同結構的功能[9](P150-153)。他認為,這種結構中作主位的wh-成分與疑問句中wh-成分一樣,均表示信息的“空缺”。在疑問句中,說話人期待聽話人填補此空缺,而在主位等同結構中,說話人自己提供此空缺的信息。但在有標記的主位等同結構中,順序被顛倒了過來,名詞化結構變成了述位,如:

(8)This#is what happened to me the last few weeks.

另外一種特殊主位結構是主位化評論結構(thematized comment),用來表達顯性客觀的情態或評價,如:It is interesting that you should say that。韓禮德并未將此結構作為特殊的主位結構看待,認為主句中的it就是其主位。但湯普森指出,在主位化評論結構中,it小句中的評論并不是后面小句(被評論成分)的意義組成部分,主位化評論結構的作用就是把說話人的評論作為信息的起點,因此他把前面的整個it小句看作為此結構的主位(It is interesting#that you should say that),并認為它是無標記的,因為說話人把自己對命題的評論或態度作為信息的起點也是比較典型常見的用法。主位化評論結構的有標記形式則直接將被評論成分前置(如:That you should say that#is interesting.)。

2.信息結構中的標記現象

按照韓禮德的定義,信息(information)指的已知的/可以預測的內容和新的/不可預測的內容之間的張力(tension)。與數學中的信息概念不同,語言學意義上的信息指的是“新信息”與“非新信息”之間的相互作用。韓禮德認為,信息單位(information unit)與語法中的任何單位都不完全對應,但與小句最接近。在其他因素相同的情況下,一個信息單位與一個小句一致,這就是信息結構的無標記狀態。

在理想的狀態下,一個信息單位由一個已知信息伴隨著一個新信息組成。但有兩個例外:(1)話語起始的單位可能只包括一個新成分;(2)已知成分可能是“指稱性的”,有時通過省略實現。因此,一個信息單位包括一個必要的新信息和一個可選性的已知信息。信息結構和主位結構有一定的聯系,但兩者并不是一回事。按照韓禮德的解釋,主位是說話人所選擇的發話出發點,而已知信息是聽話人已經了解或可以得到的內容。

一個信息單位是通過一個完整的語調曲線(或語調群)體現的,其中,新信息是由語調群中包含主重音的語調成分體現。新信息出現的位置一般是在信息單位的末尾。也就是說,信息結構從已知信息過渡到新信息。但已知信息也可能跟在新信息后面,這就構成一個有標記的信息焦點。例如[10]:

(9)all the examination papers are to be marked out of two hundred

句中的語調成分只包括語調群開始的all這個單詞,是新信息,all后面的成分均屬已知信息。

試比較下面的例子[10]:

(10)George takes his wife to the movies.

(11)George takes his wife to the movies.

(12)George takes his wife to the movies.

(13)George takes his wife to the movies.

從信息結構的角度來講,(13)是無標記的,因為它沒有任何預設:它很可能只是一段話語的開端,不必是對任何問題的“回答”。這種無標記的信息結構不要求任何成分可在上下文中得以恢復。而(10)至(12)則不同,它們可能分別預設下列情景[10]:

(10a)I don’t know any man who takes his wife to the movies.

(11a)Does George approve of his wife going to the movies?

(11b)Does any man approve of his wife going to the movies?

(12a)Who does George take to the movies?

(12b)Does George go all by himself to the movies?

(12c)Most people go to the movies by themselves.

也就是說,使用(10)至(12)這類信息結構,我們必須有一個環境,如(10a)就是(10)的環境,其中“帶妻子看電影”(takes,his wife,the movies)等成分都可以在(10a)中得到恢復。

從以上例子可以看出,在信息結構的無標記形式中,信息單位中的新信息傾向于出現在最后的位置,這在一定程度上體現在小句的成分序列上。但需要注意的是,即使在無標記形式中,在新信息前也可能沒有已知信息,而在有標記形式中,這個順序則被部分顛倒過來,起碼有一部分已知信息出現在新信息后。其次,已知信息+新信息不是小句的結構,而是信息單位的結構。信息單位可能等同于小句,但也經常比小句更短或更長。

四、系統功能語言學蓋然率的思想和標記理論

胡壯麟等指出,韓禮德從信息理論中汲取了“蓋然率/概率”(probability)的思想,認為蓋然率是語言固有的特征之一。蓋然率與語法中的選擇有關,系統的量化特征是我們意義構造的一部分。強調蓋然率的因素與系統功能語言學把語言看作意義潛勢的思想是一致的。標記性研究的系統功能語言學視角對于解釋語言系統和語言使用以及探討兒童的語言發展均具有指導意義。

1.標記性、語言系統和語言使用

韓禮德繼承了弗斯(Firth)有關“系統”的概念,認為語言是由無數個子系統所構成的一個巨大系統網絡。同一系統之間的選擇是析取關系,即“或者A,或者B”,析取解釋的是可能性的問題。然而,我們不僅要描述語言選擇中可能出現的選擇,也要說明選擇出現的概率,因為概率則決定了選擇的量的問題。在系統功能語言學的理論體系中,系統不僅是一個可能性的系統,也是一個概率系統。

在系統功能語言學中,標記性、蓋然率和語料庫研究是互相關聯的。“語言的定量基礎是語言的一個重要特征;一個語法系統不僅僅是從a或b或c中選擇,而是從它們所具的概率中選擇 a 或 b 或 c,這些概率來自語料庫”[11](P81)。

韓禮德一直以來非常重視語料庫在語言研究中的作用。早在20世紀50年代,他就開始收集口語語料,將自然的言語錄下來,進行口語研究。韓禮德將錄音機的發明稱為“語言學史上最重大的事件”,因為人們終于可以將自然會話錄下來進行系統地研究[12](P39)。在《功能語法導論》第三版中,他又強調電腦的發明給語言學研究帶來了不可逆轉的改變[8]。我們現在可以將大量的語料儲存下來,建立大型語料庫。通過語料庫檢索功能和統計手段,我們可以了解某些詞語或語法結構的頻率,詞匯語法的量化研究變成了現實。

系統功能語言學從系統量化特征的角度探討標記性問題更具科學性。韓禮德認為,語法系統一般呈現出兩種蓋然率模式:等蓋然性的(equiprobable)和偏斜性的(skew)[13](P32-36)。在等蓋然性的系統中,各選項出現的頻率均等,從量化的角度講沒有無標記項;而在偏斜的系統中,其中一個選項是無標記的,另一個是有標記的。用蓋然率的形式我們可將兩種系統表達為:

等蓋然性系統:0.5:0.5

偏斜性系統:0.9:0.1

例如,英語歸一度(polarity)系統就是一個偏斜性系統,其中的“肯定”與“否定”之間的蓋然率大約為0.9:0.1。

系統功能語言學對標記性的研究對于我們認識語言使用的特征有重要的參考價值。大型語料庫使我們有可能對語言的總概率進行研究,這種總概率可以為我們研究特定語域提供基準和參照。從這個角度看,“語域可以定義為概率的變異”[11]。在具體的語篇中,這種概率的變異會使某種語言特征(如及物性系統、語氣系統或主位系統的選擇)凸現出來,具有標記性,從而達到某種特殊的文體效果。因此,有標記和無標記不僅是個程度問題,同時也與具體的語篇語境有關系。

2.標記性和兒童的語言發展

基于蓋然率的標記性研究對探討兒童的語言發展也具有啟發意義。韓禮德認為,學習一套符號系統就意味著學習系統中的選項及與其相關的蓋然率,以便了解整個系統的量化輪廓[14]。也就是說,兒童學習語言時不僅要了解語言中哪些選擇是可能的選擇,也要知道這些選擇出現的概率。這個觀點在詞匯頻率方面為大家所熟悉并認同:語言使用者對自己母語中詞匯的相對頻率有比較清楚的概念。例如,英語中的go的使用頻率比walk要高,而walk的使用頻率則比stroll要高。除詞匯本身的意義外,其相對頻率也是語言使用者詞匯知識的重要組成部分,因為這是語言使用者詞匯選擇得體的保障。

與詞匯的相對頻率相比,人們對語法中的蓋然率問題卻關注不夠。韓禮德指出,語法更具有概括性,其蓋然率也比詞匯的蓋然率更為強大。他認為,兒童在五歲左右就已經學會了語言中主要的語法系統,這就包括其相應的蓋然率。因此,兒童在學習語法的順序方面會選擇系統中出現頻率較高的選項[14]。

韓禮德提出有必要區分量化的無標記(出現頻率較高)與形式上的無標記(較為簡單)[14]。在一般情況下,兩者是一致的。比如,在極性(polarity)方面,“肯定”在上述兩種意義上都是無標記的。兒童先學習極性中的“肯定”,因為它比“否定”更常見、更簡單。但是,量化的標記性和與形式上的標記性也有不一致的情況。例如,在語氣系統中,疑問句(Do you like it?)和陳述句(You like it?)均可表達疑問語氣。從量化的角度看,這里的疑問句是無標記的;而從形式上來看,陳述句則是無標記的。兒童一般先學會使用疑問句表達疑問,然后學會用陳述句表達疑問語氣這個有標記的語法隱喻方式。

韓禮德指出,語言系統存儲在語言使用者集體的共同記憶(shared memory)中[15](P161)。這種共享的記憶不僅包括語法和語音的系統網絡,同時也包括量化的模式,即系統本身固有的蓋然率特征。從語言發展的角度看,要積累這樣的記憶需要大量的輸入——語篇體驗。語言使用者就是在具體的語篇體驗中不斷完善自己對語言標記現象的敏感性。這對外語學習與教學同樣具有重要啟發意義。

五、結 語

本文總結和分析了韓禮德對小句主位的標記性以及信息結構的標記性的探討,并重點討論了系統功能語言學從蓋然率的角度對標記性問題的研究。系統功能語言學強調系統的量化特征,對標記性問題的探討更具科學性。標記性研究的系統功能語言學視角對于解釋語言系統的性質、研究語言使用的特征和探討兒童的語言發展均具有指導意義。

[1]Richards,J.C.et al (eds).Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics(3rd edition)[M].London:Pearson.2002.

[2]Jakobson,R.&Pomorska,K.Dialogue[M].Cambridge:Cambridge University Press.1983.

[3]石定栩.關于“有標記”的歧解[J].當代語言學,2006,(1):86-88.

[4]王立非.語言標記性的詮釋與擴展[J].福建外語,2002,(4):1-5.

[5]Lyons,J.Semantics[M].Cambridge:Cambridge University Press.1977.

[6]Lyons,J.Introduction to Theoretical Linguistics[M].Cambridge:Cambridge University Press.1968.

[7]Waugh,L.R.&Lafford,B.A.,Markedness.In K.Brown (ed.)Encyclopedia of Language and Linguistics Vol.7(2nd ed.)[M].Oxford:Elsevier.2006.

[8]Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional Grammar(3rd edition,revised by Christian Matthiessen)[M].London:Arnold.2004.

[9]Thompson,G.Introducing Functional Grammar(2nd edition)[M].London:Arnold.2004.

[10]Halliday,M.A.K.Functional diversity in language,as seen from a consideration of modality and mood in English [J].Foundations of Language:International Journal of Language and Philosophy 1970,(6):322-361.

[11]胡壯麟.系統功能語言學概論[M].北京:北京大學出版社,2005.

[12]Halliday,M.A.K. An Introduction to Functional Grammar(2nd edition)[M].London:Arnold.1994.

[13]Halliday,M.A.K&James,Z.L.A quantitative study of polarity and primary tense in the English finite clause[A].In J.M.Sinclair et al(eds).Techniques of Description:Spoken and Written Discourse[C].London:Routledge.1993.

[14]Halliday,M.A.K.Towards a language-based theory of learning[J].Linguistics and Education.London:Elsevier Science.1993:93-116.

[15]Halliday,M.A.K.Complementarities in Language(《語言系統的并協與互補》)[M].Beijing:The Commercial Press,2008.

Markedness:A Systemic Functional Perspective

GONG Xiang-hong1,CHANG Chen-guang2

(1.Foreion Studies College,Qingdao Technological University,Qingdao,Shandong 266033,China;2.Foreion Studies College,Sun Yat-sen University,Guangzhou,Guangdong 510275,China)

Since the Prague School initiated the study of markedness in phonology in the 1930s,the concept had been extended to apply in other areas of linguistic enquiry.Systemic functional linguistics has a unique approach to the study of markedness.This paper reviews Halliday’s markedness of explorations thematic structure and information structure in his functional grammar,and then discusses the important implications of the systemic functional perspective based on the notion of probability for our understanding of the nature of a language,language usage and the language development.

markedness;Systemic Functional Linguistics;probability

H314

A

1000-2529(2011)05-0123-05

2011-05-13

鞏湘紅(1971-),女,湖南長沙人,青島理工大學外國語學院副教授;常晨光(1966-),男,安徽碭山人,中山大學外國語學院教授,博士,博士生導師。

(責任編校:文 建)