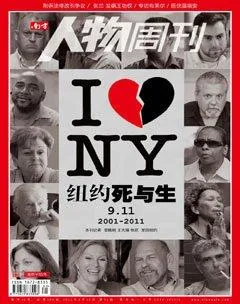

紐約十年2001~2011

2011-12-29 00:00:00王大騏

南方人物周刊 2011年31期

偵探小說家勞倫斯?布洛克在他紐約格林威治村的住所里對我們說:“10周年和其他的周年有區別嗎?還不是因為我們人類有10根手指,如果只有5根,那就另當別論了。”

他不愿意提起“9?11”,盡管我們反復追問。他把這些都寫在了小說里——在他的私家偵探馬修?斯卡德系列最后一本、也是唯一一本故事發生在“9?11”之后的《繁花將盡》里,他寫道:“‘9?11’成了我們的分水嶺,人生中的每件事情都可以歸到那天之前還是之后”——夏日已遠,繁花將盡,之后的一切都不再一樣。

飛機撞入大樓的那一刻,我正在密歇根州高中的唱詩班里跟其他60個人一起吟唱《美麗的亞美利亞》(America the Beautiful),9點剛過,有人進來對著老師耳語了幾句,接著她打開電視,我們看到了CNN的直播畫面,其中一幕是警方的直升機在大廈周邊于事無補地盤旋,有超過200個人,或獨自、或手挽著手地從建筑物的各個方位跳下。我們當時并沒停止排練,幾乎沒有人意識到這場襲擊的嚴重性,就連小布什也在繼續給小學生們念童話故事。

隨后他才宣布“美國正遭受攻擊”(America is under attack),當天的課程提前結束,全校默哀后便各自早早地回家。戰斗機群從空中飛過之后,電視里在播放埃及以及阿富汗人民歡呼雀躍的畫面,我的白人寄宿家庭母親十分不解地問我:“我們做錯了什么?他們為什么那么恨我們?”

直到現在,這個世界還是如此分裂。不出所料,10年的反恐戰爭并沒給這個世界帶來更多的和平,我們此次采訪,紐約人還是無法給出外人恨美國的理由,他們的回答卻驚人地相似:這個世界總會有瘋子。接著會舉出前不久挪威奧斯陸的慘案作例子。瘋子的說法似乎過于敷衍,從某種程度上來說,他們比常人更為理性和專注,就算死亡也帶有濃重的宗教意味。

布什稱“9?11”為美國當下一代人的珍珠港,可是只要數算一下那些失去的生命:世貿中心2751人;五角大樓125人;賓州墜毀的飛機45人;4架飛機上總共256人。“9?11”襲擊死亡人數已經超過了1941年日本偷襲珍珠港,并且絕大部分目標是來自155個不同國家的平民,他們的生命終結在了19個攜帶小刀、裁紙刀、胡椒噴霧器的恐怖分子手上。

其中,紐約市的損失最嚴重:343位消防隊員、23位警察、37位港口管理局警察喪生,60個公司喪失了雇員,他們被大樓砸成了19712塊尸體碎片,大部分已經無從辨認。時任紐約市長的朱利亞尼在2001年就參加了200個葬禮,多數棺材都是空著的。事后一個月,紐約的經濟損失高達1050億美元,減少了10萬個工作崗位,2500萬平方英尺的辦公樓面積消失。

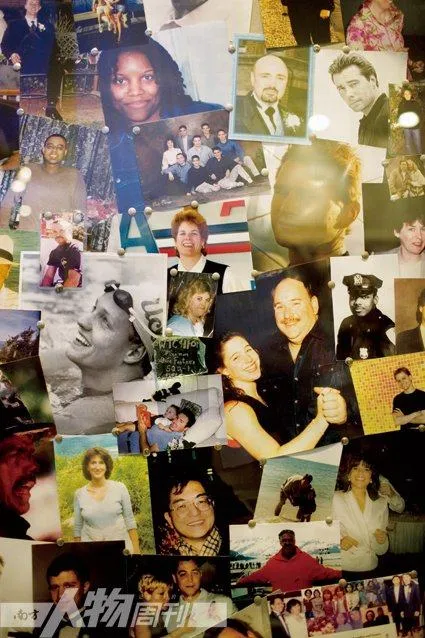

可紐約是一座永不停步的城市,它永遠都面臨著兩條出路,要么停滯等待死亡,要么大步向前創造生機,于是,150.6萬噸瓦礫從廢墟中被清走,之后的10個月里,它們無一遺漏地被一車車地運到檢查室,那里的工作人員不會放過任何一張紙屑和照片,65000件私人物品從中被逐一拾取出來,包括144枚戒指、437塊手表、119對耳環、80條項鏈,它們被貼在網上和報紙上,等著認領。與此同時,紐約證交所早在襲擊4天后便已重新開放,早晚華爾街上再次擠滿了搭乘島外列車而來、身著嶄新西裝的上班族們。

金錢永不眠,這個世界不會因為兩個塔樓倒下便停止運作。

在采訪中,我們不止一次地問起襲擊之后,紐約人是否對穆斯林有仇恨,他們的回答竟也驚人地相似:如果恨的話,他們的目的就達到了。

1959年,BBC采訪伯特蘭?羅素,最后問他想對一千年以后的人有何告誡,他提到了道德,“我想說愛是明智的,恨是愚蠢的。在這個我們日益緊密相連的世界里,我們必須學會容忍彼此,我們必須學會接受這樣一個事實:總會有人說出我們不想聽的話,只有這樣,我們才有可能共同生存,而假如我們想要共存,而非共亡,我們就必須學會這種寬容與忍讓。因為它們對于人類在這個星球上的存續,是至關重要的。”

紐約正是提供了這樣一個“看整個世界是否能共處一室的實驗場”,寬容在紐約是一種過于細微的感覺而不被確認,我們在采訪中無數次聽到一個既陌生又熟悉的詞匯:Consensus(共識),這是紐約持續強大的動力,也是美國建國的基石。