四季長城的美麗色彩

2011-12-29 00:00:00容晶

環(huán)球人文地理 2011年11期

春夏秋冬,一個攝影家和長城的心靈對話

最近幾年,我和長城結下了深厚的緣分:2006年至2009年初,我100多次登上箭扣長城進行拍攝,感受這里四季氣候的變遷;2009年至2010年,我完成了河北懷來樣邊嶺長城、大營盤長城的四季風光拍攝;2009年至2011年,完成了河北赤城獨石口正虎溝長城的四季風光拍攝;2009年至2011年,記錄了山西陽高、天鎮(zhèn)一帶晉北外長城的四季風景。

那份對長城的真摯熱愛,讓我一直執(zhí)著行走在不同段落的長城上。

春夏秋冬,長城變幻出不一樣的景致,而我也在這不一樣的景致中,經歷著不一樣的美。在此,以春夏秋冬每個季節(jié)最具代表性的長城拍攝地為例,講述我所經歷的點點滴滴……

晉北長城淡淡杏花香中的春意

我始終認為:長城是富有人性的構造物,她有呼吸,有情感。她的靈性與情感源于她的建造者,是他們給了長城血肉之軀;也源于那些閱讀、認識長城的不同歷史時代、不同語言膚色、不同文化修養(yǎng)的人,是他們賦予了長城深深的愛。拍好一處長城不容易,不僅需要熟悉四季氣象,了解植被分布,還要查閱許多有關長城的歷史資料,更要融入自己對長城的理解。

春天的晉北長城美麗而生機勃勃,清新的空氣、溫暖的陽光翻開了自然輪回新的一頁。此時,在山西北部的陽高縣、天鎮(zhèn)縣,長城彌漫著濃濃春意,這段長城沿線的村堡盛產杏脯,長城邊上種植了很多杏樹,每年春天的時候,杏花繞著土長城盛開,淡淡的花香和著黃土的味道,讓人感受到晉北外長城那份特有的清新與質樸。或許由于自己是女性的緣故,我在拍攝中想展現的,不僅僅是長城歷史滄桑的一面,更想表達的鏡頭語言還有她柔美而細膩的一面。

從北京到山西省陽高縣和天鎮(zhèn)縣的距離大約都在300公里,大部分路段都是高速公路,坡道很少,驅車需要5小時左右車程。四周的人家,早已實現“村村通公路”,所以車行非常方便,而長城邊的百姓和外界也因此有了更好的交流。

每年五一節(jié)假期前后,這一帶的杏花就會陸續(xù)盛開,花朵茂密,掩映著一段段土長城,從而形成了獨特的長城風景。從天鎮(zhèn)縣的李二口、榆林口、七墩,沿著長城一路向陽高縣行進,孫仁堡、后堡到守口堡等地都是拍攝杏花長城的好地方。

2010年5月,我再次來到晉北時已經是杏花滿坡。春秋兩季的拍攝相比冬季和夏季而言其實并不是那么從容,因為花季短暫,仿佛一夜間就會逝去,而要想趕上花好、天氣好、機位好的“三好”時段更是可遇而不可求。有點遺憾的是,這次我來到晉北,剛好趕上沙塵天氣,伴隨著細小的雨滴,人和相機都被淋得滿是泥點。但可喜的是,我拍攝的一些照片,恰好抓住了沙塵從內蒙界內越過長城到晉北的瞬間,非常有意思,因為那正是春天多風沙的季節(jié)表現。

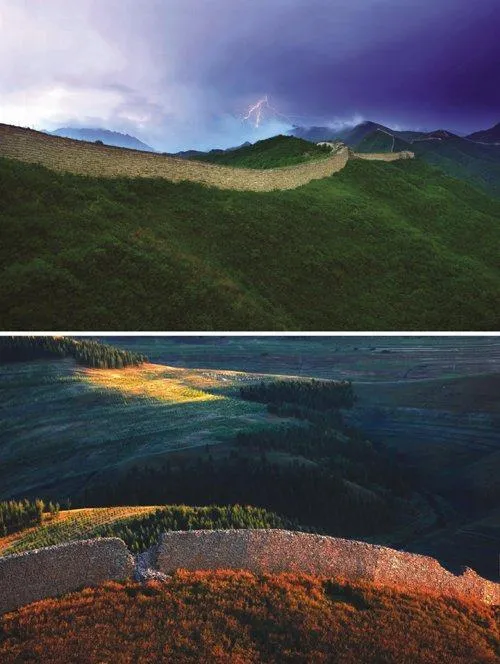

樣邊嶺長城狂風暴雨中的夏日激情

在夏季,樣邊嶺長城充滿了魅力。

樣邊嶺長城位于河北省張家口市懷來縣廟港村的東山上,距北京市區(qū)100多公里。

樣邊嶺長城的得名,據說是因為明代修筑長城時把這段長城作為“樣板”,提供給修筑長城的人前來參觀采樣。雖然這種說法無從考證,但樣邊嶺長城作為明代修建長城的“樣板工程”卻是名副其實的。

據記載,明朝開國大將徐達修筑居庸關長城時,為了保證工程質量,想出了一個辦法——先選擇在部分險要地段修建長城“樣板”,以此來標定出長城的質量和規(guī)格。經過一番考察,最后他將地點選定在懷來縣的廟港一帶,最終建造出了樣邊嶺長城。這段長城由規(guī)則整齊的大石條砌成,城基寬5.5米,頂寬4米左右,高度在4至8米之間,總共綿延3公里。

在這段長城上,有著許多科學的配套設施,比如在墻上用石板砌出檐來,以方便排水,另外還有泄水孔之類的設施;在長城內側,每200米還設有一個門洞,城上有石階,供士兵上下城墻用;這段長城的城墻較寬,可容8個人并排行走,外有女墻,內有垛口,每300米設有敵樓或墻臺……時至今日,樣邊嶺長城保存完整、建筑質量高,的確可以稱為明長城的精品。

我是2009年開始在這里進行專題拍攝的。站在樣邊嶺長城上,可以眺望官廳水庫,這里風很大,夏季不僅非常涼爽而且還氣象萬千。越野車可以從廟港村一直開到長城邊,因此,夏季還有不少行者在這里扎營。

2009年6月的一個周末,我與朋友驅車前往樣邊嶺長城,出北京東花園高速便望見官廳水庫邊立起的大風車。需要注意的是,攝影家在拍攝時應該盡量離風車遠一些,因為低頻電磁輻射很嚴重。我在現場看見,官廳水庫的水位比去年又降了一米,河床上的老玉米長勢喜人,晚種的向日葵正在等待著去秋天綻放,成群的水鳥在蘆葦中時而起飛,時而駐足歇息……同行的攝影家不禁感慨:“懶散在這里真有些不想走了,在水邊草地上烤肉,再來點冰啤酒,熱了下水泡泡,累了就支上帳篷美美睡一覺,真是美煞人哉!”

因要探尋新路,所以我們不敢多有耽擱。在東花園鎮(zhèn)吃過午飯,我們便匆匆趕往樣邊嶺方向,在護林員老大爺的指點下,我們順利地找到從廟港村上山的道路。到了山上,卻是大霧天氣,能見度不足10米。在濕潤的空氣與陰冷的風中守候,愈發(fā)考驗每個人的耐心與意志。終于有同伴不堪忍受這“無期的寂寞”,下撤回返,沒過多久,第二批同伴也開始下山,只剩下包括我在內的5個人還在繼續(xù)執(zhí)著地堅守。

傍晚時分,天空下起暴雨,雨停后,一陣疾風將眼前的大霧拉開,西邊殷紅的落霞跳入眼前,短短數分鐘內,云的燃燒給了我們意外的驚喜與激動。那一刻的美麗,實在無法用語言描述,也無法用鏡頭來準確表達。天色漸暗,遠處開始雷電頻閃,長城閃電的拍攝再次給我們帶來刺激與興奮。第二天凌晨,飄浮的云海夢境般托起長城,浪漫至極。

結束拍攝,靠在承載著幾百年歷史的城墻邊飲酒慶賀時,才感到疲憊襲來,我們扎營美美地睡了一覺,夢中還回味著那隨著天氣變化而瞬間變幻的美妙景致。

正虎溝長城褪去一切華藻后寧靜的秋色

正虎溝長城位于河北省張家口市赤城縣城北53公里處,東面為獨石口城,西面為馬場村,北邊可以接近沽源縣的三棵樹村。

正虎溝長城的走向是:從東北至西南方向然后又折到西邊。這段長城為“石壘干插”(用石頭壘起來,中間沒有任何黏合物),最高處超過7米,底基寬約3米,上頂寬約1米,用圓弧進行收頂。正虎溝長城綿延約5公里,保存得較為完好,雄偉壯觀,是張家口地區(qū)石壘干插長城中保存較好的長城之一。在正虎溝的東口,有一座磚砌敵樓,敵樓的整體形狀保存得較好,只是樓東面底部的兩角在解放初期因為村民挖料蓋房而被破壞。

2009年秋天,我第一次來到正虎溝長城腳下的時候,周邊還沒有修建大風車。我的越野車也只能沿著河灘開到山下村莊,然后再攀爬一個多小時抵達邊墻。連續(xù)兩周,我都在這里踩點,尋找拍攝位置,幾乎走遍了這段長城山兩側的每一條溝,極為辛苦。印象最深的是:第一次下山時,由于選錯路,我只能從灌木叢中迫降到溝底,而接下來就是“無盡頭”的艱難跋涉,那天天色已經完全黑下來,我?guī)缀蹩熳叩浇^望的時候,才看見遠處正虎溝村里微弱的燈光……

今天,各正虎溝的山頭風車林立,交通也改善了很多,開車已經能夠便利地到達長城邊上,各地攝影家和旅游者也紛至踏來——但是,由于游人的增多,也驅散了昔日的那份寧靜。

盡管我對正虎溝長城的拍攝時間長達兩年,但我深有感觸的是——自己真的繪不出長城上壯麗的秋色,只能拍出一些秋色的影子;也捉不住山谷中澎湃的秋聲,只能捕捉到長城上秋的回音;更描繪不了長城秋的風骨,只能拍攝出秋天的色塊……但實際上,春夏秋冬如同人生,淡褪只是為了再次的絢爛。

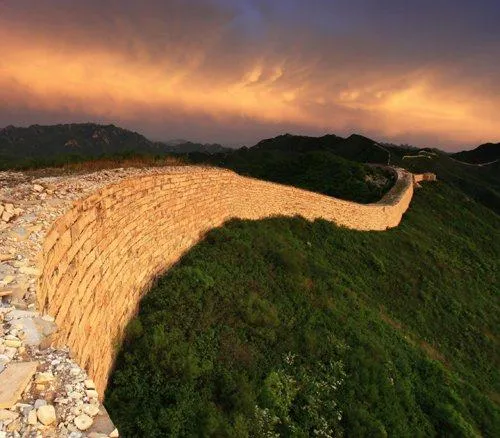

大營盤長城冰天雪地里那奇詭冷峻的冬韻

大營盤長城與樣邊嶺長城相連,同屬河北省懷來縣轄區(qū)。

在長城腳下,有一個古村落名叫大營盤村,不知道這段長城是因為村落而得名,還是村落因為這段長城而命名。大營盤村的村民大多為封姓,據說是幾代前才從別處遷居到此的。如今,村民的生活仍然要依靠旱井來解決水源。前兩年,大部分村民搬到山下,只剩下五、六戶老人看守著家園。但是,由于近些年攝影者、驢友去得多了,就開始陸續(xù)有村民回來翻蓋房屋,還有些農家院落,被愛好攝影的“老外”長期租用。

大營盤長城的春天很美,種植的山海棠樹會在每年5月開花,滿樹的海棠花在夕陽下猶如舞動的精靈;大營盤的夏天也美,相鄰的官廳水庫總會在雨中將宛如薄紗般的霧吹來妝點,讓長城變得迷離而神秘;大營盤長城的秋天更美,樹上掛滿了火紅的果實,洋溢著收獲的喜悅;而最美的是大營盤的冬天,漫天飛舞的大雪,將它裝扮得分外冷艷,銀裝素裹也是她最美的本色。

2009年11月20日下午,我驅車來到這里,一路上的艱險不用多說,沒有四輪驅動和防滑鏈是難以到達的。我“全副武裝”(羽絨服、滑雪褲、雪鏡、護臉裝備、登山杖、防風手套等)準備登上將軍樓拍攝——風大得人很難站穩(wěn),溫度降到攝氏零下二十幾度,登城的路上雪已經抹到膝蓋,行走十分艱難。我背著幾十斤重的攝影包想爬上將軍樓,但幾次前行都被大風吹得退了回來。心中萬般無奈,無論怎么努力,此時的意志與勇氣都無法抗拒風的力量,最終我退了下來。當天的落日沒有期待的紅色,落日后天邊的胭脂色柔和而美麗。兩年時間過去,如今回想起來,大營盤長城上那冰冷的風至今仍然記憶猶新。

春夏秋冬,是一個歲月年輪的回轉,萌動、伸展、綻放、飽滿,也是一個生命遞進的過程。我愛春天長城的勃勃生機;也愛夏天長城的熱烈濃醇;我愛秋天長城的厚重穩(wěn)實;更愛長城奇詭冷峻的冬天神韻——只有在冬季,才有著對豐收的遐想,才能孕育出一個春日盎然的夢,分娩出一個夏日滿目絢麗的花,飽滿出一顆秋日成熟的果實。

我愿繼續(xù)執(zhí)著地行走,靜靜地去感受四季的長城……