“另類高官”吳曉靈

◎賀江兵

“另類高官”吳曉靈

◎賀江兵

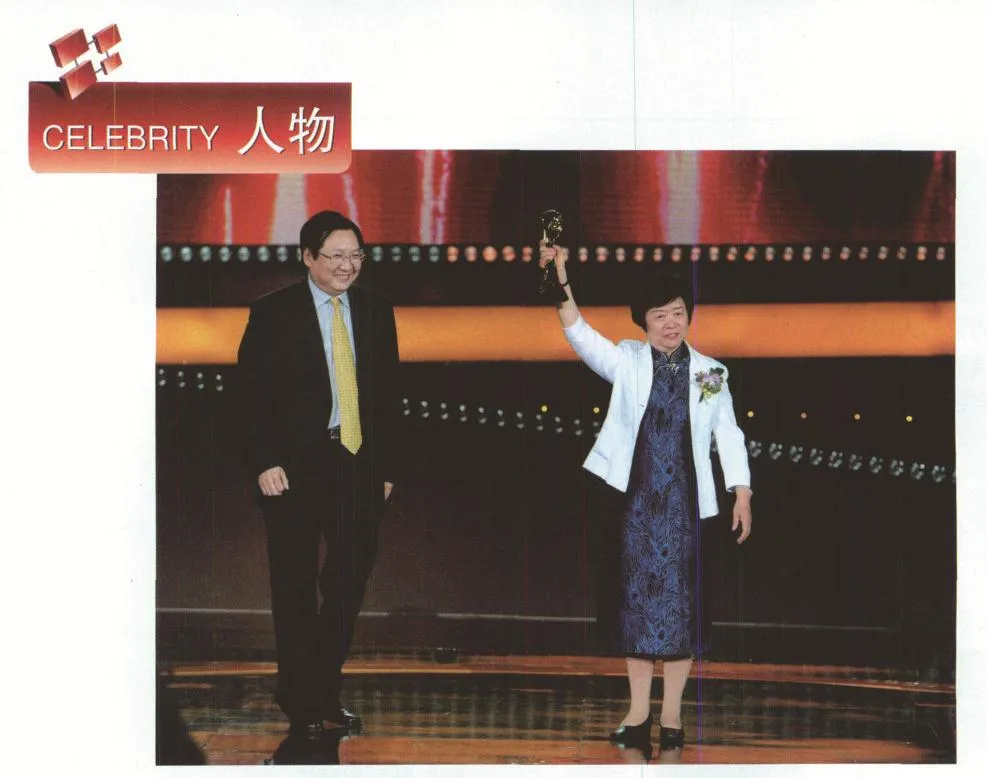

2011年12月12日,全國人大財經委副主任委員吳曉靈當選2011CCTV中國經濟年度人物。

在此之前,她曾任中國人民銀行副行長、外匯管理局局長等職,她是中國金融界耳熟能詳的人物,是金融界真正的大姐大。

金融“鐵娘子”

有意思的是,吳曉靈給人留下印象最深刻的事件,并非是她在金融領域的活動,而是她作為人大財經委副主任質疑住建部建廉租房可能會出現權力尋租。當時,她毫不給住建部部長面子,頗有西方“議員”質詢官員的味道,而這正是人大代表被賦予的最基本的監督權。

其實,吳曉靈在金融界素以敢言著稱,她不敷衍記者提出的任何金融問題,演講從不重樣。重要的是,臺下聽講的人都相信她的演講稿是自己所寫,因為她曾任央行旗下《金融時報》副總編。就在不久前,她在某大型銀行的內部研討會上還當著一干銀行董事長、行長的面極力批評商業銀行。

不過,這位金融“鐵娘子”也有溫情的一面。央行一工作人員對記者介紹,吳曉靈任央行副行長時,“經常自己做飯,如果她的司機很早來接她,她還會給司機帶飯。我們跟她共事基本都沒把她當部級高官看待,因為從她身上散發不出任何官僚痕跡,對我們都挺好的”。

麻辣監督

2007年年底到次年3月,吳曉靈卸任央行副行長,當選為第十一屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員,完成了從金融監管者到政府監督者角色的轉變。

讓吳曉靈聲名鵲起的是新華社一篇報道中關于吳曉靈向住建部部長的一個簡短的提問。

據報道,十一屆全國人大常委會第二十三次會議舉行聯組會議,專題詢問國務院關于城鎮保障性住房建設和管理情況。

其中,最麻辣發問者當屬吳曉靈委員,她當時的問題是:“政府將采取什么措施消除經濟適用房和公租房市場中的尋租空間呢?”

吳曉靈的提問隨后在網絡和平面媒體上持續發酵。支持者普遍認為,她能提出這個帶有普遍性的問題,說明她也的確了解到在經濟適用房和公租房市場中存在的尋租問題,民眾對開著寶馬、奔馳住經濟適用房和公租房問題相當不滿。

2011年初,吳曉靈曾撰文指出:應將住房政策與房地產政策區分開來。籠統地將房地產行業當做支柱產業來抓,一味片面地追求房地產對經濟增長的拉動作用,必然導致房地產政策出現偏差。

貨幣主義者

沒有人懷疑吳曉靈是位弗里德曼信徒,她自己也曾經自稱是個貨幣主義者。

早在2009年9月甚至更早,吳曉靈對當時的寬松貨幣政策就曾提出批評,這也可能是彼時唯一公開質疑適度寬松貨幣政策執行力度的官方人士。

根據當時的報道,在吳曉靈看來,中國并沒有經濟危機,也沒有金融危機,中國經濟速度的下滑,是多年經濟高速增長,經濟結構不合理,需要自我調整的必然趨勢,國際金融危機只不過是促使我國經濟增速下滑得快一點而已。在這樣的背景下,為打消通貨緊縮的預期,采取適度寬松貨幣政策是對的,也已取得成效,因此中國的中央銀行絕對不能采取和國外的中央銀行同樣的政策來應對金融危機。

事實上,像吳曉靈一樣,中國金融系統的許多官員都是貨幣主義者,還有很多金融高官還出版過類似弗里德曼的教科書,比如易綱等人。而貨幣供應學派不僅是一個學術流派,更是一種市場理念,這一點和凱恩斯主義是相沖突的。美國政府不管經濟,美聯儲負責刺激經濟。而中國完全不同,所以美聯儲可以以貨幣供應學派作為指導思想,但是在中國,許多投資者就會覺得和中央政府的宏觀政策格格不入,甚至矛盾。

我們的政府其他財經高官很迷戀凱恩斯主義,于是,當時吳曉靈的批評,顯得格外另類。

而中國特色的放松貨幣在表現形式上是央行降低存款準備金率、降息;而放松貨幣最主要的傳導形式是商業銀行增加貸款,在銀監會管信貸的兩年,2009年和2010年商業銀行放貸近18萬億,是正常年份5年的總和,后來的通脹和房地產泡沫與此直接相關。

銀行批評者

“君自故鄉來,應知故鄉事”。來自銀行監管和貨幣政策制定系統的吳曉靈對商業銀行自然有著不一樣的了解。

就在吳曉靈獲得CCTV年度經濟人物的那一天上午,她應一家大型國有商業銀行邀請開一個研討會。在會上,面對幾乎清一色的銀行高管和銀行的研究人員,她對銀行進行了較為嚴厲的批評:“希望你們只賺取你們該賺的,不要賺不該賺的錢。比如,你們的渠道很強大,有少數銀行跟基金要盈利分成,人家不是給你手續費了嗎?人家賺錢了為什么要給你分成?”

她認為,銀行過于強大對其他行業發展不利,比如,基金、PE等。

隨后一位副行長辯解說,銀行盈利對國家、對股東都有好處;中國銀行業是伴隨經濟發展而盈利的,中國國有銀行的利潤增長與財政收入增長大致匹配;中國銀行業業績增長是靠創新獲得的,利差收入占比在逐年遞減;外資銀行業績增長也很快,大銀行業績增長與之協調。

隨后,民生銀行董事長董文標反擊得則更為直接:“融資融券只在兩家銀行試點后就歇菜了,監管者以美國金融危機為借口不再搞資產證券化,這是誤區。說我們靠吃利差也是沒辦法的事,誰讓你不讓我資產證券化的,不讓我們搞,明年我還得拉存款放貸款,吃利差。是不是,吳行長?”此時,批評見效之后的吳曉靈反而只是樂呵呵地看著與會者。

摘自《華夏時報》2011.12.19