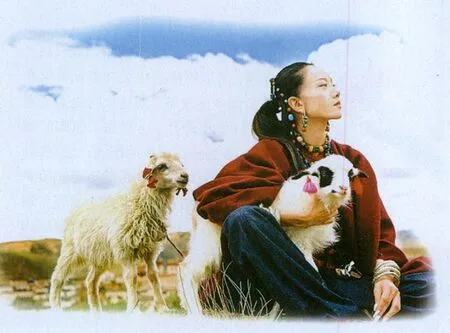

楊麗萍:一個舞蹈家的傳奇

◎龐清輝

茂密的原始森林背景下,鳥鳴啾啾,兩只孔雀正在夜色中嬉戲。幾十萬根不同鳥類羽毛釘成的3米多長的羽毛裙,隨著演員身形的舞動,一寸寸搖擺著。

龍年喧鬧的央視春晚,進行到這里突然沉靜了。大家仿佛跟著這兩只雀,步入南部山林,看它們相知、相戀。

這是楊麗萍、王迪表演的舞蹈《雀之戀》。舞者楊麗萍,已經年逾五旬。

“因為說不清,才跳舞”

1958年,楊麗萍出生在云南洱源,是白族人。父母因對歌而相戀、結婚。“文革”中,在農場擔任領導的父親被揭發是地主后代后失蹤。作為家庭的長女,楊麗萍很小就開始承擔家庭的重任,敏感、自立、早熟而堅韌。

跳舞是白族人生活的一部分,無需任何人來教,他們張嘴就是歌,邁步就是舞。“這種東西只能意會。就是因為說不清,才跳舞。”楊麗萍的奶奶是村里的跳舞高手,80多歲時,背都駝了,還在跳。

1971年,楊麗萍13歲。在西雙版納農場學校的桌子上領操,被西雙版納歌舞團的軍代表看中,從此改變了命運。

歌舞團的職責之一是下鄉傳播“革命文化”,可是十幾歲的孩子沒什么傳播能力,下去就是和寨子里的人一起跳舞。楊麗萍由此開始了長達7年的游走訪演生活。

生活中的舞蹈使她養成了隨處觀察的習慣。楊麗萍家附近,到處盛開著向日葵,她始終認為向日葵是最有氣質的植物,“向著光明和美好運動”。后來在她的舞蹈中,很多轉頭的動作,都是模仿向日葵隨著太陽轉的姿態。

每次下村訪演的時間長達3個月,這期間,楊麗萍見識了許多民族,學習了很多舞蹈,舞蹈人肢體放肆、奔放,她看得熱血沸騰。

最美的是孔雀。西雙版納的綠孔雀,比常見的藍孔雀體形小,但更嬌麗,一群群從頭頂上飛過,開屏時,光線是從尾巴上一點點嘎嘎地放射出來。楊麗萍說,最讓她目眩的是孔雀交配時候的情景,大群孔雀在荷花池塘邊,慢慢地展開尾巴,尖叫聲如同轟鳴。“人類從來沒有像孔雀開屏那樣美好的瞬間,那很美妙。”

“我們不是那個門類”

楊麗萍的舞蹈真正與大眾發生密切的關系,是她創作的大型原生態舞蹈《云南映象》。

1980年,在西雙版納歌舞團待了9年后,楊麗萍被調入中央民族歌舞團。在那里,楊麗萍被要求練芭蕾舞成套的基本功。但她無法適應,習慣了自然跳舞,她覺得身體被束縛了,于是提出不練,領導、教練都不滿意,她仍然堅持,并自己發明了一套練法。

當然,楊麗萍也有她的痛處。楊麗萍的妹妹楊麗梅說,姐姐作為舞蹈演員的天賦條件不算好,她經常取笑姐姐腳太小,不是舞蹈演員的料。“別人劈叉能到180度,她跳起來,怎么也拉不平。”而中央民族歌舞團演員基本功都很好,一下腰,一個大跳,技術驚人,因此,“周圍人都瞧不起她,覺得她基本功很糟糕。”

基本功不如人,又搞特殊,結果是她不可避免地被邊緣化了,直到1986年,楊麗萍創作并表演了獨舞《雀之靈》,一舉成名。

她隨后就離開了北京,回到云南,繼續走村串寨。很多村莊里,小孩誕生、老人死去,都有盛大的舞蹈場面,楊麗萍就整夜整夜地跟他們一起跳舞。每當這時,她會想起終生熱愛跳舞的奶奶,想起奶奶告訴她,“跳舞是件快樂的事情,能和神說話。”

她開始堅信,自由的舞蹈一樣有靈魂。十幾年后,為《云南映象》挑選演員時,楊麗萍挑的都是和自己一樣云南山寨里的普通人,沒受到過專業培訓,不能劈叉到180度,可是手長腳長,熟悉并善于模仿自然。

《云南映象》的很多演員已在舞臺上跳了近10年,一般的舞蹈學習只有6年,“我們也很專業,我們也很學院,我們有自己的學習方法,不亞于舞蹈學院。”但是,近二十年后,她開始和當年的“對手”握手言和,“其實學院派也非常好,跳芭蕾必須那樣訓練,不然都站不起來,但我們不是那個門類。”

取悅觀眾是相對容易的

《云南映象》的發展并非一帆風順。

2001年時,這個策劃不僅國內舞蹈界不接受,也沒有投資者接受。當時的合作者本來想讓楊麗萍編出一臺“土風舞”,演員在臺上跳婚禮舞,臺下有觀眾被邀請上臺加入,那是他們心目中的云南舞蹈,也是流行于旅游點的舞蹈。可是,楊麗萍的舞蹈把他們嚇住了,充滿了性意味的煙盒舞、打歌,還有女人被扔進火里祭神。

雙方談不到一起,沒有了投資,于是楊麗萍決定:自己養活所有演員。她帶著親自挑選的演員,一直編排了兩年。

這個時代,取悅觀眾是相對容易的。時代需要什么,就制造什么。但楊麗萍不這樣認為,她認為觀眾雖然習慣了已經存在的東西,但并不代表他們不能欣賞更好的東西。“這是她最大的不同。”

從開始準備到上演,這兩年多,大概是楊麗萍一生中最艱苦的日子,全團的經費,都靠她四處拍廣告、走穴,“那時候拿起孔雀裙就出門,上午飛去晚上飛回來,10萬塊到手。”當時全團一個月伙食費4萬塊,楊麗萍演出一次,演員們就可以吃到三菜一湯,高興得很。靠楊麗萍的個人收入,演員們每月還可以有50元補助。自那個時候,大家都稱楊麗萍為“鐵人”。楊麗萍卻并不以為然,“拍廣告算什么,說明我能賺錢啊。”

2003年3月8日,正是“非典”時期,就在《云南映象》首演后第二天,劇團突然接到通知,只能演一場,消息傳了出去。若干老板沖進劇院,圍著楊麗萍大叫,“騙子,還錢來”,“狗屁藝術家”。楊麗萍被若干人包圍著,依然鎮定自若地指揮臺上調試燈光。

就演一次,臺下只有1名觀眾,之后全體放假幾個月,可能就此別離了。很多演員選擇了回山里,楊麗萍當眾哭了。現在回想起來,她說:“跳舞很難成名,如果你把跳舞當成功利性的東西,只會很失落。”

改變發生在《云南映象》參加當年“荷花杯”獲得一等獎后。整個團隊開始被文化界認同,楊麗萍也不再是一個個體舞者,他們成為國內唯一能靠一臺節目養活自己的舞蹈團。現在,團里的骨干演員每月可有4000元的收入。

從第一次跳《雀之靈》獨舞,楊麗萍就非常清楚,如果想要買一條孔雀服,必須先掙到買孔雀服的錢,才可以去搞藝術,而不是去埋怨因為沒有錢制作孔雀裙,上不了臺。“既要能賺到錢,買到孔雀裙,也要讓那條孔雀裙充滿靈性、充滿空靈,而且沒有任何的銅臭味。這是很難的一件事。”

“給我再多的錢,我也不會迷失自己的藝術方向。”楊麗萍說。

跳獨舞時,楊麗萍幾乎拒絕一切媒體,但《云南映象》后,她開始耐著性子面對公眾。她依然不喜歡被采訪,但也開始接受,“我和媒體是一個生態。”

“后現代孔雀”

這個熱愛自然、特立獨行的驕傲舞者終于證明,自己的成功并非偶然,而是因為發自心底的堅持,以及對美的追求。

或許,正是這種純粹的個性成就了她。她的純粹,還表現在她的“符號”上——幾十年來,她愛孔雀、跳孔雀,久而久之,眉眼間也現出孔雀的神氣。她也打算用《孔雀》來收官。“天鵝是西方舞蹈的代表,那么,東方舞蹈的代表就應該是孔雀。”

但這只孔雀生活的環境已然變化。她去云南的山寨采風,發現村民們不再唱、跳那些屬于自己民族的古老藝術,就連她的母親也不穿民族服裝了,因為“想學城里人”。

現代文明的侵蝕是迅速的,連劇團里的演員也有了變化,“生活態度變了,想要穿名牌,常想我為什么要在這兒跳舞。”在物質誘惑下,如何留住優秀演員的困境,楊麗萍也遇到了。

但她堅持認為,現代化不必以犧牲傳統文化為代價。因此,2012年春晚,她選擇王迪來當自己的搭檔,而不是自己舞蹈團的少數民族男演員。王迪本是跳現代舞的,《雀之戀》則是展現中國民族藝術魅力,楊麗萍說,傳統與現代結合,這正是自己追求的“新東方美學”,因此被朋友開玩笑地叫做“后現代孔雀”。

她再次成功了。兩只孔雀精美的造型、精巧的動作、精致的情感、精湛的演繹,震撼了觀眾。