環保物聯網技術及應用研究

張樹禮 郝 軍 張 巍

(內蒙古自治區污染物在線監控中心、環境信息中心,呼和浩特 010010)

引言

“十一五”期間,我國大規模地開展了污染源自動監控網絡的建設,對重點污染源的廢氣和廢水排放進行自動監控,國家級、省級、地市級網絡的建設大大推動了環境監測自動化的進程,我國的環境物聯網進入新的一輪發展高潮。

在這個大背景下,內蒙古自治區污染源在線監控中心將環境物聯網建設提上了日程,秉承以科技創新推動環境管理進步的思想,引入當前最先進的3G移動通信技術、3S空間信息管理技術,采用“云計算”理念,將傳統手段與現代信息技術相結合,將計算機網絡技術、通信技術和空間信息等高新技術進行集成,建立“物聯網”,為環境監測、環境管理、環境模擬等提供決策支持平臺,加大內蒙古自治區環境監測范圍,加強環境監測管理力度,有效提高環保部門的科學決策能力,為構建和諧社會,實現國民經濟、社會和環境的協調發展做出貢獻。

1.環保物聯網技術

物聯網是由多項信息技術融合而成的新型技術體系。[1]物聯網是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執行能力的各種信息傳感設備,通過網絡設施實現信息傳輸、協同和處理,從而實現廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯[2]。物聯網依托傳感器、傳感器網絡技術、射頻識別技術、通信網與互聯網技術、智能運算技術等,實現全面感知、可靠傳遞、智能處理[3]。

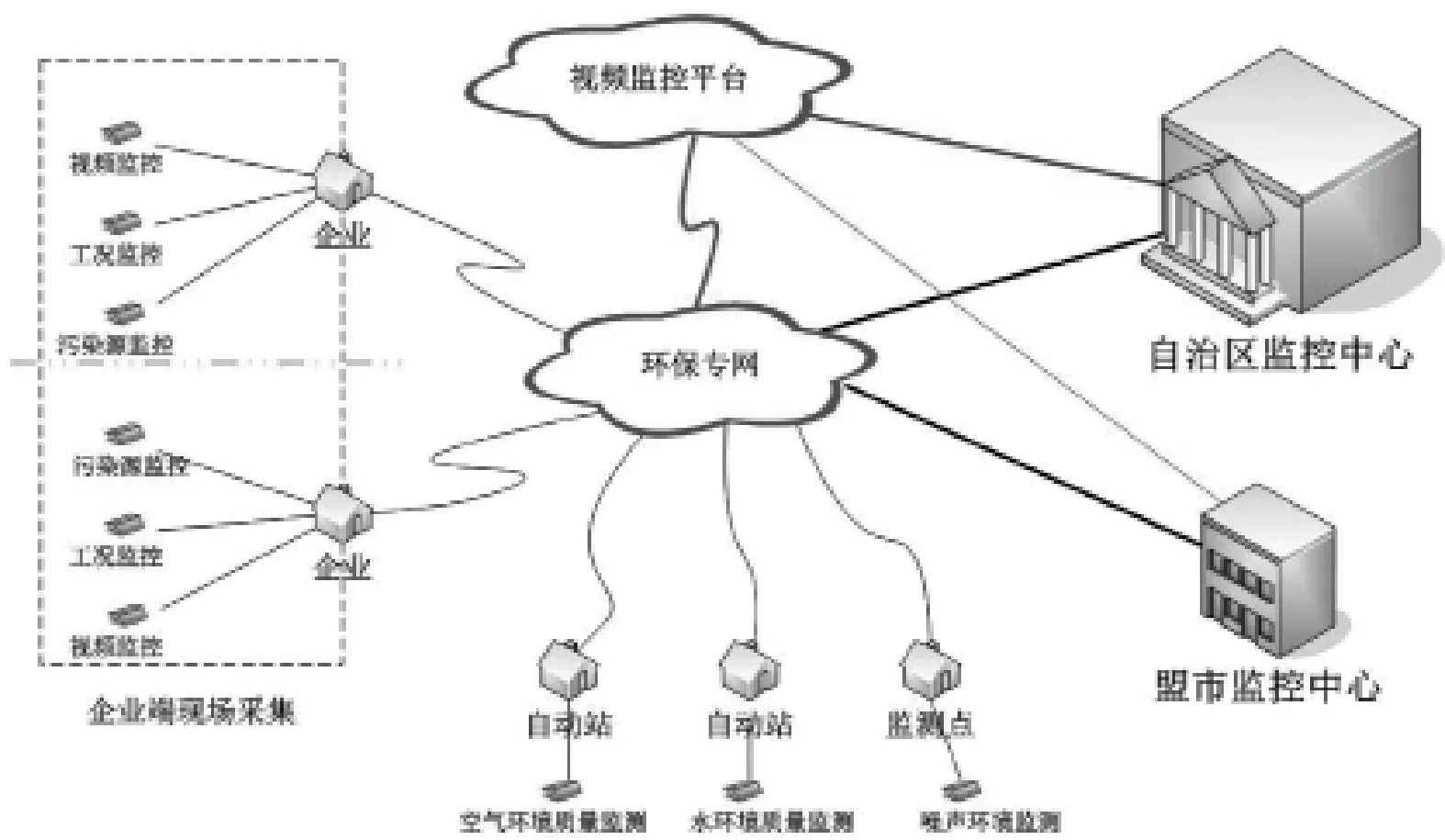

環保物聯網主要由污染源前端監控系統、傳輸網絡、監控中心組成。數據通過有線專網或無線的網絡傳輸方式將污染源在線監控數據傳回監控中心。在線監控數據進入數據庫后,由在線監控系統統一管理,利用大屏幕實時數據展示、電子地圖展示、數據監控并進行統計分析,生成監測數據報表。同時出差人員或監察執法人員可以通過無線通訊設備在移動狀態查看在線監測數據。環保物聯網架構如圖1所示。

圖1 環保物聯網架構圖

環保物聯網技術主要分為感知端技術、傳輸網絡技術和應用技術三大部分。

2.環保物聯網感知端技術研究

在物聯網“感知層”需要解決的問題是如何利用現有物品的傳感設備組成的系統,以最少的資金投入將物品的感知和控制信息識別出來,感知和識別技術是環保物聯網的首要環節, 在環保物聯網中主要用污染源自動監測設備來感知和識別環保監控數據信息。環保物聯網感知端安裝在企業現場,用于環境或污染源排污狀況實時監測,包括COD自動監測儀、氨氮自動監測儀、流量計、煙氣排放自動監測設備等,是污染防治設施的組成部分。

2.1 在線監測系統

污染源在線監測設備包括水質在線監測設備和煙氣分析設備。水質在線監測系統一般由6個子系統構成,包括:采樣系統、預處理系統、監測儀器系統、PLC控制系統、數據采集、處理與傳輸子系統及遠程數據管理中心、監測站房或監測小屋,主要監測項目包括COD、NH3-N、流量、pH值等。煙氣分析系統由四部分組成:煙氣成份連續監測系統、塵埃濃度檢測系統、流量檢測系統、DAS系統,主要監測項目包括SO2、NOx、CO、O2含量、煙氣流量、溫度等。這兩個系統都是以在線自動分析儀器為核心,運用現代傳感器技術、自動測量技術,自動控制技術、計算機應用技術以及相關的專用分析軟件和通訊網絡所組成的一個綜合性的在線自動監測體系。

2.2 數據采集儀

數據采集設備包括數據采集終端以及其它需要的輔助控制的線路和防護設備等。將數據采集終端與在線監測儀器連接,采集監測設備原始數據、完成數據的本地存儲、并通過傳輸網絡與監控中心上位機進行數據通訊傳輸,數據最終存儲在監控中心。

2.3 視頻監控設備

視頻監控在現場部署了攝像機和視頻編碼器,通過環保專網將現場圖像信息傳送至寬視界平臺進行存儲,各個監控中心根據實際需求再從寬視界平臺調用現場圖像。視頻監控系統是由攝像、傳輸、控制、顯示、記錄登記5大部分組成。攝像機通過同軸視頻電纜將視頻圖像傳輸到控制主機,通過控制主機,操作人員可對云臺的上、下、左、右的動作進行控制及對鏡頭進行調焦變倍的操作,并可通過控制主機實現在多路攝像機及云臺之間的切換。

2.4 工況監測設備

工況監控設備在現場布置數據采集裝置,通過采集火力發電廠的主機DCS數據,脫硫設施DCS數據,CEMS數據,并將相關數據傳送至環保部門。

工況監測設備,電廠側兩臺機組為一個采集單元。電廠側采集單元主要負責采集各類控制系統中的環保相關參數,并通過隔離器、采集交換機存儲到工況過程數據服務器中。

自治區監控中心側主要設備為兩臺服務器,工況過程數據庫服務器及WEB應用服務器,并接入目前監控中心既有網絡中。

2.5 其它感知設備

除了以上主要的感知設備外,還有一些輔助的感知設備,包括無線射頻識別技術和生物傳感器等。

無線射頻識別技術利用無線射頻方式在閱讀器和射頻卡之間進行非接觸雙向數據傳輸,以達到目標識別和數據交換的目的。[4]

生物傳感器是把生物芯片技術和生物傳感器技術有效的組合在一起。通過微加工技術和微電子技術在固體芯片表面構建微型生物化學分析系統,以實現對污染物指標的檢測。

3.環保物聯網傳輸網絡技術研究

環保物聯網的網絡技術研究主要包含兩個主要內容:一是前端監測/監控設備網絡接入;二是內蒙古自治區環境保護廳監控中心網絡研究。通過網絡研究,最終形成企業—盟市—自治區的環保專網,以及自治區和十二個盟市級的監控中心與視頻會議系統。

3.1 前端設備網絡接入

前端監控點源數量多、分布比較分散,因此在前端設備接入方案中,采用兩種接入方式:有線網絡接入和3G無線網絡接入。

對于有線網絡資源可達區域的前端點位,優先采用光纖敷設到企業端或數據采集現場的方式。對于位于具備一定網絡接入能力廠區的前端點位,將采用適合該廠區的有線網絡方式。

在有線網絡敷設存在難度的區域,充分利用3G無線網絡的覆蓋面積廣、部署成本低、帶寬優勢大的特點,在前端點位數據采集設備上安裝無線網絡模塊,使前端設備采集到的數據通過無線網絡發送到自治區環保廳的監控中心。

前端設備監測數據通過環保專網、城域網/寬視界視頻監控傳輸網絡和3G網絡接入監控中心網絡。

3.2 監控中心平臺網絡

監控中心平臺網絡系統的研究,主要是形成環境業務專網、移動業務平臺網絡、內網業務平臺網絡,實現自治區環保廳各項網絡業務的獨立、平穩、安全、高效運行。此外,通過擴容已有的核心業務平臺網絡交換設備來承載各項新業務應用的通信交換需求。

4.環保物聯網應用技術研究

環保物聯網監控平臺基于插件技術、ESB(企業服務總線)技術,開創環保應用支撐平臺系統開發模式,實現了SOA面向服務架構設計。在技術層面上建立了環保各業務應用統一平臺、協同服務、共享數據的基礎。

該平臺目前已集成了污染企業綜合監控管理系統、環境質量綜合監測管理系統、環境應急管理系統。

4.1 污染企業綜合監控管理系統

污染企業綜合監控管理系統實現了對企業 “三位一體”手段監控,即采用在線監測、視頻監控以及工況監測三種技術手段,分別從實時、歷史監測數據分析、遠程視頻直接觀測、治污設備實時運行狀態監視三個角度對污染源進行監控。

污染企業綜合監控管理系統實現了對全區399家企業的838個點位的自動監控, 219家企業的262個點位的視頻監控;全區39家總裝機容量30萬千瓦以上電廠的101個機組的脫硫工況在線監測。工況在線監測最終建立了示意圖方式的脫硫設施工藝流程、運行狀況及實時工況數據的模型圖庫,直觀了解各設施的運行情況,實現二氧化硫總量控制、主要污染物二氧化硫減排核算、排污收費和脫硫電價核定標準化,為環境管理和決策提供有力保障。

圖2顯示的是工況在線監測發現的企業對監測數據造假的行為。黃色曲線代表電廠機組負荷,機組負荷保持穩定,說明該機組在生產發電,橙色曲線為增壓風機電流,在9點左右,增壓風機電流突然降為零,說明增壓風機停機,同時用紫色曲線代表的旁路擋板開度(%)突然上升,這表明廢氣沒有進入脫硫系統直接排放。淺藍色曲線為原煙氣二氧化硫濃度,藍色曲線為凈煙氣二氧化硫濃度,圖中顯示凈煙氣濃度并沒有因脫硫系統的停運而上升,這是不符合規律的。這組曲線說明該電廠在偷排污染物,同時對凈煙氣二氧化硫濃度自動監測數據進行了造假。我們可根據企業現場核實的情況,進行相應處理。

圖2 工況在線監測分析曲線

污染企業綜合監控管理系統統計得出2011年,監控企業的二氧化硫的排放量為28.77萬噸,氮氧化物的排放量為29.51萬噸,化學需氧量的排放量為1.57萬噸,氨氮的排放量為0.072萬噸。從2011年第一季度開始,我區已逐步采用自動監控數據作為征收總裝機容量30萬千瓦以上電廠二氧化硫排污費的依據,全年共采用36次,核定排污量約3.08萬噸,占總核定量的15.1%。自動監控數據正逐步成為自治區排污收費和環保行政執法的重要依據。

4.2 環境質量綜合監測管理系統

環境質量綜合監測管理系統實現對環境質量水、氣、聲、沙塵等監測數據的統一管理,通過接入各類自動站,實現對部分環境質量的實時監控,在地圖上直觀顯示環境質量監測點位分布及自動監控數據狀態和區域環境質量特征及演進,結合污染源自動監測系統,同時實現業務協同分析功能。

環境質量綜合監測管理系統實現了全區35個空氣環境質量自動監測站、5個水質自動監測站、20個沙塵暴自動監測站、30個噪聲自動監測點的自動監測數據實時傳輸和統計分析。在全區12個盟市安裝12套城市高空視頻,實時觀測城市空氣質量情況。

根據系統統計,2011年內蒙古自治區12個盟市空氣優良天數平均為343天;5個水質自動站pH平均達標率100%,溶解氧平均達標率78.26%,高錳酸鹽指數平均達標率88.89%,氨氮平均達標率92.31%;30個噪聲站中達到《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中1類、2類、3類區標準的分別有2個、16個、8個;20個沙塵暴自動監測站中總懸浮顆粒物和可吸入顆粒物最大小時濃度出現在錫林郭勒盟蘇尼特左旗,分別為 11.56mg/m3和11.511mg/m3。

4.3 環境應急管理系統

環境應急管理系統是進行突發環境污染事故應急處置,管理系統采用瀏覽器/服務器(B/S)的應用結構,基于GIS地圖,提供風險源“一源一檔”的信息,結合距離事發地最近的環境質量自動監測站數據,根據系統內置的多種污染源擴散模型算法,模擬事故發生時污染物擴散趨勢,用以支持環境監測點部署及應急指揮的業務需求。

在2011年8月環境保護部在全國舉辦的環境應急監測演練中,環境應急管理系統利用物聯網、“云計算”、3G、3S等信息技術手段,有效地支持了環境應急工作開展。事故模擬的為五一水庫處裝有化學品的罐車翻車事件,系統接報事故信息后,啟動電子預案,配置應急資源,生成指揮需要的流程圖,根據化學品泄漏量,調用水庫的水文水質參數,模擬化學品在一定時段內的擴散趨勢,并在下游開展應急監測布點。現場人員按照布點開展應急監測,并通過3G移動辦公手機、移動視頻將監測數據、現場照片、視頻等信息傳回應急中心。

5.結論

環保物聯網系統開創了環保應用支撐平臺模式,實現了業務的高度整合;在全國首創性地采用“三位一體”的綜合監控技術手段,對環境質量水、氣、聲、沙塵等監測數據的統一管理,進行突發環境污染事故應急處置,雖然環境監控已經取得了一定的成果,但是愿景不等于現實,[5]在環保物聯網的體系結構重新梳理、最新技術應用以及運維體系的建立等方面還有待于進一步解決。

為了解決目前環保物聯網存在的這些問題,應盡快出臺相應技術規范、完善技術保障;研究制訂不同的行業或不同的污染種類、儀器研發與選型指導性原則;在感知數據校正、信息聚合、感知數據壓縮、存儲與檢索、智能決策算法等方面繼續深入研究,從而建成一個全覆蓋、全運轉、全應用、可持續的環保物聯網體系。

[1] 劉強,崔莉,陳海明.物聯網關鍵技術與應用[J].計算機科學.2010.(6):1-3.

[2] ITU Internet Reports 2005:The Internet of Things[EB/OL].http://www.itu.int/internetofthings,2011-04-04/2012-05-31.

[3] 田鐵紅,程賡,毛松,譚虎.面向環境保護的物聯網發展探討[J].信息通信技術,2010,(5):1-2.

[4] 謝沙天,徐志鋒.射頻識別技術原理、安全及應用研究[J].通信市場,2005,(3):2-5.

[5] 楊子江.物聯網:提升環境監控能力的抓手[J].環境保護.2010,(8):3-6.