論創建環境友好型交通工程——以泰州大橋為例

韋 慶 劉佳雪

(1.江蘇省輻射環境保護咨詢中心,南京 210019;2.河海大學,南京 210098;3.南京曉莊學院,南京 210017)

引言

公路、橋梁等交通工程,是現代社會必需的基礎設施,是各種社會經濟活動聯系的紐帶,是物質能源和信息流動的重要方式。目前,我國正處于交通工程建設的快速增長時期[1],以江蘇泰州長江大橋等重點工程為代表的一批特大型交通建設項目正逐步全面鋪開。

為面對日益凸顯的環境與資源制約,加快建設資源節約型、環境友好型社會,交通行業強調轉變增長方式,降低資源消耗,保護生態環境,探索資源節約型與環境友好型交通發展新模式,實現交通又好又快地發展。

特大型跨江橋梁工程作為交通建設的重點工程和路網規劃的關鍵環節,不僅具有工期長、施工難度大、專業門類繁雜等工程難點,同時也存在施工營地分布集中、營地駐留時間長、跨越敏感水體以及涉及生態敏感區(如濱江濕地)等環境保護難點。

文中以生態學和環境科學角度論述交通工程的生態功能,從泰州大橋建設實際出發,闡述創建環境友好型工程須遵循的理論基礎和方法原理,提出創建工作要點,為泰州大橋創建環境友好型工程提供理論和技術參考。

1.交通工程的生態功能

交通工程建設完成以后,工程本身與路域綠化設施、服務配套設施等一起,構成具有相對獨立性的路域生態系統[2]。作為一種人工復合生態系統,為更好地服務于交通運輸這一主體功能的需求,路域生態系統應具有以下生態功能:①優化工程建成后形成的生態景觀格局,降低景觀破碎度,減少路域孤島狀斑塊數量,保持原有景觀功能的穩定性。②形成與外界環境相融合,并相對獨立的生態系統,具有能量、信息和物質的內部循環和外界聯系,由人工生態系統逐步演替過渡到半自然生態系統。③減少對外界生態環境的資源索取和環境負荷,對噪聲、污水、廢氣等污染具有一定的削減和自凈能力,并能滿足車流量和客流量的雙重增長需求。

創建環境友好型交通工程是踐行交通發展新理念的重要措施。要求本著“不破壞就是最好的保護”原則,從科學發展和環境保護角度,對傳統建設內容和施工方式進行全過程地重新審核。在滿足交通運輸功能的同時,體現交通工程的生態功能。

2.創建環境友好型交通工程的理論基礎和方法原理

2.1 體現可持續發展思想

可持續發展是指既滿足現代人的需求,又不對后代人滿足其自身需求的能力構成危害的發展。換句話說,就是指經濟、社會、資源和環境保護協調可持續發展。從時間和空間的角度,可以將可持續發展理解為:a.既能滿足當前的需要,又不危及后代滿足其發展需要的可持續發展模式,即代際可持續發展;b.不能因為一方面的發展而阻止和妨礙了其他方面發展的公平發展模式, 即代內可持續發展[3、4]。

泰州大橋作為重點交通建設項目,在拉動社會經濟快速發展的同時,也將占用大量社會及自然資源,對生態環境造成明顯影響甚至破壞。大橋建設的可持續發展體現:a.用料經濟,反對粗獷無度地消耗能源及建筑材料,影響后代發展;b.科學設計、施工和管理,減輕公路建設對周邊社會及生態環境的依賴程度,不能因交通行業的發展而妨礙其他行業的健康發展或造成環境質量的整體惡化。

2.2 符合生態學原理

大型交通工程作為一種人工構筑物,從景觀角度對原生景觀格局形成干擾和破碎,人為地構建形成路域生態系統 ,具有特定的生態功能[5]。道路景觀影響和路域生態系統的演變均屬生態學研究范疇,正逐漸成為應用生態學研究領域的重要課題[6]。這就要求創建環境友好型工程必須以生態學原理為基礎,遵循路域生態系統演替規律,運用景觀生態學、生態系統生態學以及恢復生態學等分支學科的理論和方法,指導路網規劃、工程設計、施工監理、運營管理以及生態環保措施的制定和實施。

從生態學角度,工程設計應注重保護生態系統的完整性和連續性[7]。建立或維持路域生態系統內部循環及與外界聯系,減少路網的景觀破碎效應,避免形成生態孤島。以保護生物多樣性為核心,通過前期環境調查與評價及施工期環境監理,保證工程建設前后物種多樣性不發生根本變化,區域原生植被密度和群落等級不發生退化。運用恢復生態學理論與方法,篩選鄉土物種作為先鋒物種,培育鄉土優勢種,因地制宜地建立穩定的路域生態系統,以達到生態屏障的目的。

2.3 推行環保與景觀設計新理念

工程設計是高速公路建設諸多環節的起點,是公路建設的前提和工程質量的基礎。沒有好的設計,就不可能有高品質的建設成果。

泰州大橋工程設計轉變“重主體、輕景觀、輕環保”的設計理念,靈活運用技術標準、指標。采取環保和景觀工程專項設計、專項咨詢的方式,充分考慮提升“環保和景觀”的設計質量。運用公路工程設計新理念,通過“創作設計”、“寬容設計”和“靈活設計”探索出特定環境特征與工程特點的特大型跨江橋梁設計經驗與技術措施。

創作設計是指在保證工程安全性的前提下,依據泰州大橋跨江段典型的自然景觀、生態環境要素和人文元素提出針對性和創造性的設計方案,使橋梁設計變成人為構筑物與自然、環境相融合的藝術創作。

寬容設計即人性化設計,要求工程設計注重人性化觀念,體現以人為本的宗旨。以人為本是科學發展觀的基本價值取向,是工程建設質量的最終檢驗標準,同樣也是環境友好型工程創建的目標。關注安全性是寬容設計的重要內容[8]。通過路側凈區寬度、路基邊坡坡度等設計內容,降低交通事故致死率,保護司乘人員的行車安全。

在橋型選擇、路線布設、邊坡以及房建區設計等方面,尊重沿線自然生態、地形地貌、水文地質條件、審美習俗的特殊性和差異性。在不降低安全性的前提下,通過對設計標準、規范的靈活運用使橋梁工程與自然景觀相協調,與生態環境承載力相適應。

2.4 突出環境影響評價作用

環境影響評價是指對建設和規劃項目實施后可能造成的環境影響進行分析、預測和評估,提出預防或者減輕不良環境影響的對策和措施,進行跟蹤監測的制度和方法[9]。

環境影響評價作為建設項目重要的前期設計內容,一方面具有法律強制性,納入基本建設程序。另一方面也已逐步建立一套完整的法律、法規體系、導則標準體系和技術方法體系。對工程選線、主體設計提供環保政策及技術指導,為工程建設期間如何應對和減輕環境負效益提供工程及管理措施保證。

切實落實環境影響報告書及批復要求,突出環境影響評價作用是泰州大橋創建環境友好型工程的重要手段。為強化建設期間的環境管理,泰州大橋在設置專(兼)職環境監理工程師的基礎上,在國內交通工程建設項目中率先成立了工程環境保護中心,對建設期間的環保工作實行專業化歸口管理。環保中心全程監督管理、跟蹤環境監測并提供咨詢服務。將環境影響報告書及批復中的各項措施要求細化到各施工和監理環節,并對照監督檢查,保證措施落實的有效性。

2.5 實行清潔生產審核制度

推行清潔生產是我國實施可持續發展戰略優先考慮的重點領域之一。清潔生產是對生產過程和產品采取整體預防性的環境策略,以減少人類活動的環境破壞和資源索取[10]。目前,清潔生產已經在物資生產、資源采掘、能源開發等領域強制或推薦實行,取得了明顯的社會經濟效益和環境效益。但在交通建設領域卻發展遲緩,更多地停留在粉煤灰綜合利用等技術層面。“先污染,后治理;先破壞,后恢復”的傳統模式依然根深蒂固。交通行業清潔生產水平較其他行業領域整體不足,越來越成為制約交通行業向環境友好型發展的瓶頸。

雖然目前國內僅頒布了石油煉制等行業的清潔生產標準。但可以預見的是,隨著資源與環境意識的持續提升和清潔生產審核制度、方法的不斷完善,將會有包括跨江橋梁建設在內的行業標準陸續頒布實施,對細化和量化環境友好型工程評價標準,持續推進交通行業的整體科學發展水平都起到了重要的推動作用。

3.創建環境友好型工程的工作要點

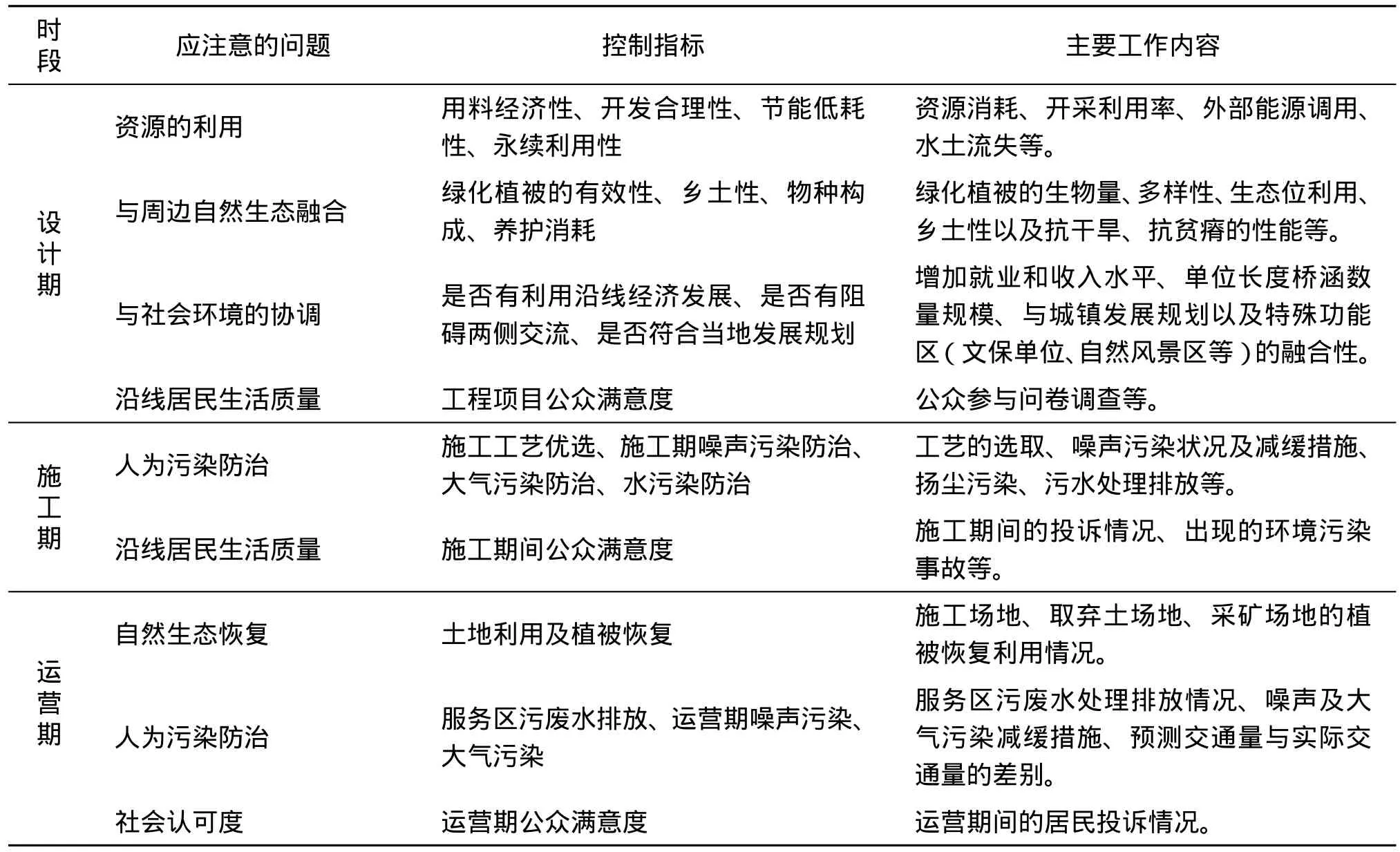

泰州大橋跨越長江敏感水域和濱江濕地等生態脆弱區,連接泰州、鎮江、常州三市,沿線居民住宅分布集中,社會關注程度高。遵循可持續發展思想等理論基礎和環保景觀設計等方法原理,提出泰州大橋創建環境友好型工程的工作要點如表1所示。

表1 創建環境友好型工程的工作要點

4.結語

創建環境友好型工程是轉變交通行業增長方式,踐行資源節約型與環境友好型交通發展新模式的重要措施。為了更好地服務于交通運輸主體功能,交通路域生態系統應具有特定的生態功能。基于交通工程的生態功能,泰州大橋在環境友好型工程創建過程中,遵循可持續發展思想等理論基礎和環保景觀設計等方法原理,著重關注了資源利用等工作要點。

通過清潔生產審核制度,連續滾動地補充、細化和完善環境友好型工程的評價標準,對于交通又好又快地發展起到了持續推進的作用。

[1] 程勝高.高速公路環境評價與發展[M].北京:中國環境科學出版社,2002.

[2] 秦志斌,劉朝暉,李宇峙.路域生態系統建設原則[J].公路交通科技,2005,(8):78-79.

[3] 葛亮,信紅喜,馬俊.公路交通可持續發展評價指標體系及評價方法研究[J].公路,2006,(6):121-123.

[4] 陳紅,梁立杰,楊彩霞.可持續發展的公路建設生態觀[J].長安大學學報(自然科學版),2004,1(1):69-71.

[5] 蔡志洲.中國公路景觀文化及實例[J].中國園林,2004,(4):25-30.

[6] 彭小光,周美蘭,朱麗娜.高速公路生態綠化初探[J].公路交通技術,2007,(3):9-11.

[7] 王永安,王雙生.公路綠地系統的生態學分析[J].華東公路,2002,(3):8-12.

[8] 路楠.論道路交通設施人性化設計理論的構建[J].道路交通與安全,2006,(1):16-17.

[9] 郭永龍,武強,王焰新等.論建設項目的全過程環境影響評價[J].環境評價.2002,(11),39-41.

[10] 劉新宇,魏海萍,方翠貞.建設項目環境影響評價的清潔生產分析[J].上海環境科學.2003,22(9):629-634.