高校畢業生創業行為選擇的心理機制探討

——基于解釋水平理論*

葉映華

(浙江大學教育學院,浙江 杭州 310028)

高校畢業生自主創業是近幾年高等教育領域一個重要的研究課題。對這一研究課題的重視,主要是基于高校畢業生就業的困境。但是自從20世紀90年代末高校創業教育興起至今,高校創業教育的成效倍受質疑。一個較重要的效標——選擇自主創業作為職業傾向的高校畢業生非常少,而創業成功的則更少。事實上,大學生自主創業不僅僅是創業教育成效的問題,也與高校畢業生對創業的認知及決策等心理機制有關。選擇自主創業本質上是畢業生的一種心理決策,這種決策受到了各種因素的影響,創業教育僅僅是其中的一個方面。以往關于創業心理的研究較多集中在高校畢業生創業意向及其影響因素的研究上,較多大學生具有較高的創業意向,特別是大學低年級的學生,但是到了大學四年級畢業時,真正選擇創業的學生少之又少。本文以Liberman和Trope的解釋水平理論為基礎,對高校畢業生創業行為選擇的心理機制進行探討,以期為畢業生從創業意向到創業行為選擇的轉變提供指導。

一、解釋水平理論的基本觀點

解釋水平理論(construal level theory,CLT)是社會認知心理學的一個較新理論,由Liberman和Trope于1998年提出,理論的核心在于人們對社會事件的反應取決于人們對事件的高低不同解釋水平。[1]高解釋水平具有去背景化的、抽象而簡單的特點;低解釋水平則具有背景化的、具體而復雜的特點。而與認知客體心理距離的遠近是高低兩種不同解釋水平形成的原因。[2]不同的解釋水平影響人們的認知與判斷,對決策研究產生了重大意義。如在選擇小組合作伙伴的時候,如果個體感知到的他人與自己具有較大的相似性,則個體傾向于選擇其為小組合作伙伴,其所依據的是背景化的具體表征;如果感知到的他人與自己差異較大,則個體選擇其為小組合作伙伴的可能性較小,其所依據的是本質的抽象表征。

解釋水平理論在產生之初關注的是時間距離對決策的影響。生活中經常會出現這樣的現象,當沒有擁有金錢的時候,人們對金錢充滿期待,但是隨著人們逐漸富裕,金錢對人的吸引力反而降低了。其他事物也是一樣。對于近期要完成的事情,人們往往更多關注其存在的障礙,從而做出較現實的否定選擇;對于遙遠的將來要完成的事件,人們往往會更多關注實現后的期望,而做出相對樂觀的肯定選擇。Liberman等對這些現象的本質特征進行了解釋,認為主要是個體對事物的表征水平受時間因素的影響,從而存在高低兩種不同的解釋水平。如果個體對事件發生的時間知覺較近,則對事件的表征更具體;如果個體對事件發生的時間知覺較遠,則對事件的表征更抽象。[2]

之后,Liberman等發現,不僅時間距離存在表征差異現象,不同的社會距離也存在類似現象。他們對時間距離進行了拓展,進一步提出了心理距離的概念,心理距離概括了時間距離(人們對事件發生遠近的知覺)、空間距離(人們對事件空間遠近的知覺)、社會距離(指知覺客體與個體差異的大小)、假設性或真實性(指事件發生的概率大小或與現實的距離遠近)四種現象。[2]時間距離、空間距離、社會距離的遠近及事件發生概率的大小均影響了解釋水平。

對于高校畢業生創業而言,為什么現在大學生創業意向及創業行為選擇存在“倒掛”現象,即大學一年級的學生創業意向最高,而大學四年級學生創業意向最低,且選擇創業的高校畢業生人數更少。[3]解釋水平理論可以很好地解釋這種現象。對于大學低年級學生而言,畢業后的創業離他們非常遙遠,離他們的現實很遠,事件發生的概率目前也不大,因此,他們對畢業生創業采用的是高解釋水平的表征,從本質上對創業進行認知,可能也會帶有一定程度的樂觀性,因此,創業意向較高;而對于畢業生而言,創業離他們非常近,事件發生的概率相對也較大,因此,他們對畢業生創業采用的是低解釋水平的表征,比較具體地看待創業,因此,創業意向比較低,創業行為的選擇則更低。

二、高校畢業生創業行為選擇的心理機制

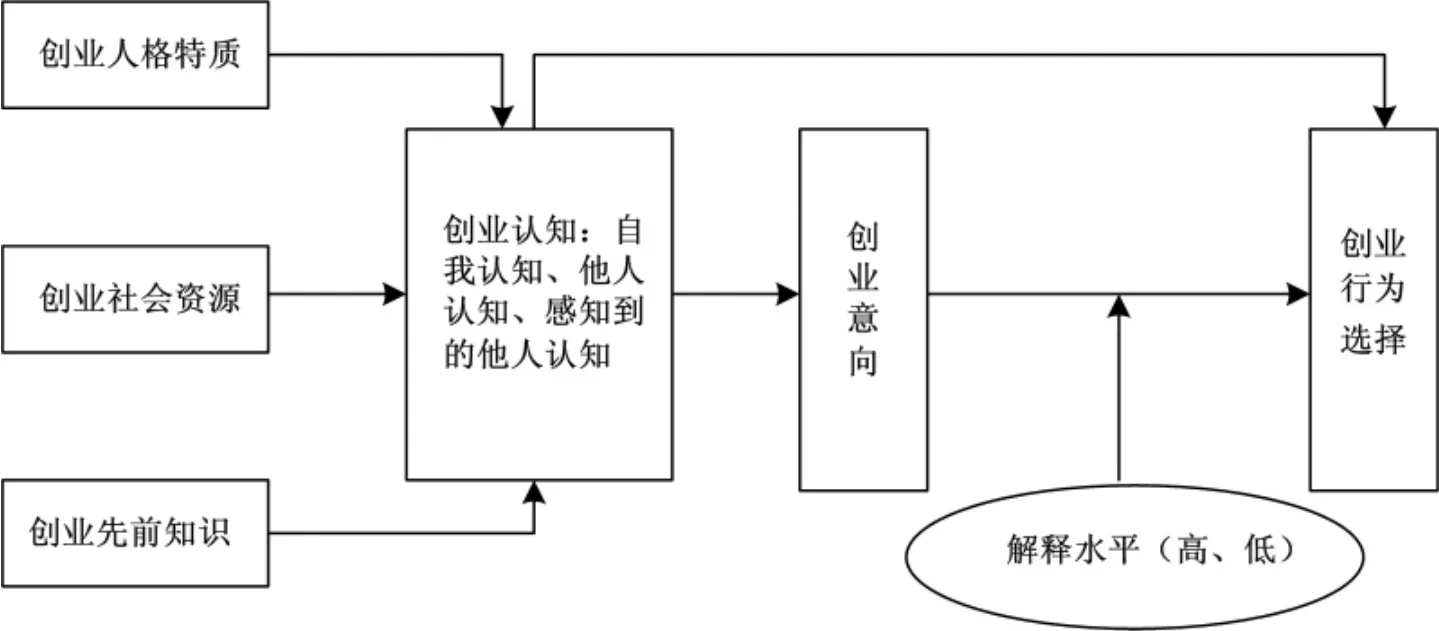

在創業行為選擇過程中,高校畢業生的心理機制如何,又呈現出什么樣的特點?高校畢業生創業行為選擇的心理機制主要如圖1所示。

圖1 高校畢業生創業行為選擇的心理機制

從圖1可以看出,高校畢業生的創業行為選擇經過了三個階段:第一階段是創業認知塑造階段;第二階段是創業意向形成階段;第三階段是創業行為選擇階段。創業人格特質、創業社會資源、創業先前知識是三個階段的先前影響變量,而解釋水平則是從創業意向到創業行為選擇的重要調節變量。

第一階段,創業認知(entrepreneurial cognition)塑造階段。創業認知指個體對于自己是否能夠創業的一種內在看法與認同,相當于個體的一種創業自我效能。高校畢業生創業行為選擇過程中,個體對創業的認知起了不可忽視的作用,個體創業認知的塑造是創業行為選擇的第一階段。布朗(Brown)教授認為個體的自我認知一般而言有三種信息來源:物理世界、社會世界和內部(心理)世界。這三種來源目前也被研究者廣泛接受,高校畢業生創業認知的塑造主要受這三種來源的信息影響。自我認知的物理世界來源指可以憑借一些測量工具,從而達到對自身了解的信息來源;社會世界的來源包括社會比較和反射性評價兩個方面;而內部心理世界,包括內省、自我知覺過程和因果歸因。[4]

個體的創業認知一方面來自物理世界的信息來源,如自己是否具備創業資源、是否具備創業知識等。如果個體想知道自己是否適合創業,可能會先評估自己是否擁有足夠的創業資金,自己到底會有多少創業資金。有多少資金就是一個來自物理世界的信息線索。但有多少資金不足以讓我們知道我們是否適合創業,還需要借助其他來源的信息。社會世界的來源一方面來源于社會比較,如與同齡人比,個體是否適合創業;另一個重要的社會世界來源是反射性評價,即觀察其他人對自己的反應和評價。其他人對自己的反應和評價一方面是來自他人的真實評價,另一方面則是個體對他人真實評價的感知。如個體對自己是否適合創業的認知,一方面來自他人的直接評價,“你適合或不適合創業”,另一方面是個體對他人評價的感知,他人并沒有做出直接的評價,是個體對評價想象性的感知結果。除了物理世界和社會世界外,自我認識還來源于我們的內部心理世界。如,當大學生處于畢業就業階段時,自己來判斷以自己當前的能力、資源狀況、客觀就業環境,到底是適合自主創業,還是應該尋找一份相對較穩定的工作,這是大學生自己的一種內部判斷。

第二階段,創業意向(entrepreneurial intention)形成階段。高校畢業生的創業意向是個人將采取創業行為的傾向程度大小。由圖1可知,高校畢業生的創業意向受創業人格特質、創業先前知識和創業社會資源影響,也受個體創業認知影響。創業人格特質對創業意向的影響已經被眾多研究者所證明,個體的成就動機、內在控制、責任感、創新性等人格特質均被證明影響了個體的創業意向;高校畢業生所具備的創業資源對其創業意向也存在影響,所指的資源既包括來自家人的支持,也包括其所具備的資訊資源;高校畢業生是否具備創業相關知識(如法律和政策知識)、對創業新企業的行業知識是否有所了解、對創業是否有特別的興趣等先前知識也會影響其創業意向。另外,影響高校畢業生創業意向的是其創業認知,即畢業生對其能否成功創業的一種認知。高校畢業生創業社會資源、創業人格特質和創業先前知識通過影響創業認知,最終影響了畢業生的創業意向。

第三階段,創業選擇(entrepreneurial decision)階段。創業意向僅僅是個體采取創業行為的傾向程度大小,一般情況下,這種傾向程度應該能夠預測個體的創業行為選擇,即高創業意向者會更多地選擇創業作為自己的職業,而低創業意向者選擇創業作為職業的可能性較小。但是目前來看,高校畢業生創業意向對創業選擇的預測程度并不高。筆者于2008年對浙江省521名高校畢業生的創業意向進行了調查,在五點計分的量表中,學生得分的平均分為1.526,標準差為0.385,但是在學校中有過創業經歷的學生僅有33人,畢業時選擇創業作為職業選擇的學生則更少。創業意向對創業行為選擇不能有效的預測,可能受個體解釋水平影響。因為創業意向形成和創業行為選擇對學生而言,是不同階段的內容,一般創業意向形成在前,而創業行為選擇在后。形成創業意向階段,個體并不必然要馬上面臨創業選擇,創業作為一種職業選擇對他們來說還是一件遙遠的事情,因此,他們會形成對創業的高解釋水平的表征。而當真正面臨創業選擇的時候,低解釋水平的表征則會產生重要影響。

高校畢業生創業行為選擇的前兩階段已經被眾多研究者所關注,但是較少有研究者關注創業選擇階段的心理機制,特別是創業意向對創業選擇的預測偏差問題。我們有很多大學生特別是大學低年級學生創業意向很高,但到了大學四年級,真正以創業作為職業選擇的學生卻非常少。如何應用解釋水平理論對高校畢業生創業行為選擇的心理機制進行闡釋,引導高校創業教育的有效實施,是研究所關注的重點。

三、解釋水平理論在高校創業教育中的應用

解釋水平理論對高校畢業生創業行為選擇的最大影響在于個體在進行選擇時會采用高解釋水平的表征或者是低解釋水平的表征,時間距離、空間距離、社會距離和假設性僅僅對解釋水平產生了影響,關鍵還是在于畢業生的一種選擇:高解釋水平或低解釋水平。高解釋水平與去背景化、抽象和簡單相聯系,創業對個體具有本質的意義,個體傾向于會做出創業的選擇;而低解釋水平與背景化、具體和復雜相聯系,創業對個體而言失去本質的意義,個體傾向于不會做出創業的選擇。為了更好地解決日趨嚴峻的高校畢業生就業問題,高校和政府部門也在積極為高校畢業生就業尋求新的途徑。其中,通過激發高校畢業生改變傳統就業思維,進行自主創業就是其中之一。高校創業教育應該引導高校畢業生采用高解釋水平表征創業。[5]解釋水平理論應用到高校畢業生創業教育中可以從以下三個方面入手。[1]

1.引導學生區分理想自我與現實自我,提高學生的創業理想自我

根據 Higgins等人的定義,理想自我(ideal self)指個體自己或他人希望個體理想上應具備的特性的表征;現實自我(actual self)指個體自己或他人認為個體實際具備的特性的表征。[6]所以,現實自我和理想自我均有兩種類型,一種是來自自己的,一種是來自他人的。

關于理想自我與現實自我的相關研究較多,如有研究者認為兩種自我與個體的抑郁情緒有顯著關系,如果個體的理想自我與個體的現實自我差距較大,個體就較容易出現抑郁情緒。因此,較多研究者從維護個體的心理健康角度出發,倡導應該縮小個體理想自我與現實自我的差距,提高個體的心理健康水平。如適當降低自己的理想自我,努力提高現實自我等。

但從引導高校畢業生采用高解釋水平表征創業角度,與前述研究者的倡導相反,我們希望能夠引導學生正確區分理想自我和現實自我,適當提高學生的創業理想自我。因為理想自我構成了較高水平的解釋水平,而現實自我構成了較低水平的解釋水平。主要是受時間距離的影響,較長的時間激發了個體的理想自我,而較近的時間激發了個體的現實自我。

在創業選擇過程中,創業教育應該立足于創業現實自我的改善,提高學生的創業理想自我。個體實際已經具備的創業特性是基礎,提高應該具備的標準則更利于形成高解釋水平。而創業理想教育則是提高創業理想自我的一個重要方法和手段。創業教育從現實角度突出創業重要性的同時,還應該強調創業的高層次價值。如創業成功能夠使個體獲得財富,同時,創業成功也能滿足個體高層次的精神需要和自我實現需要。激發高校畢業生的內在創業動機,強調創業對個體自身社會性需要和精神需要的滿足,能夠提高高校畢業生的創業理想自我。

2.引導學生區分核心價值觀與次要價值觀,注重核心價值觀的塑造

高解釋水平與核心價值觀有著緊密聯系,在遠期決策中,更多體現和反映了核心價值觀;在近期決策中,更多體現和反映了次要價值觀。克服遠近期等時間距離對創業決策的影響,一個重要的方法是塑造學生的核心價值觀。在目前高校畢業生陷入就業困境的中國,高校畢業生通過自主創業解決就業問題,緩解國家的就業壓力,一方面解決了現實的社會問題,另一方面也提高了整個民族的創新能力。創業的本質特征是創新,高校畢業生自主創業體現了以改革創新為核心的時代精神,突出了社會主義的核心價值觀。

高校在創業教育過程中,除了引導學生認識創業是目前就業困境下的新的出路外,還應該重視引導學生認識其核心價值所在。只有以核心價值觀為主,以次要價值觀為輔,高校畢業生自主創業才能更有活力。同樣地,只有以核心價值觀為支撐,高校畢業生也才更有可能選擇自主創業作為自己的職業選擇。高校創業教育應該注重學生核心價值觀的塑造,引導學生區分創業核心價值觀和次要價值觀。

3.引導學生區分選擇結果的水平和選擇結果的概率,注重選擇的結果

創業選擇的結果與高解釋水平相關,使得個體更有可能做出創業選擇;而創業選擇的概率則與低解釋水平相聯系,不利于個體做出創業選擇。時間距離增加了收益對決策的影響,而減少了概率對決策的影響。對遠期的創業進行選擇時,個體更關注收益,即選擇的結果,而更少關注概率,即選擇結果的可能性。

高校畢業生離創業選擇非常近,但是從目前高校畢業生自主創業的情況來看,選擇創業的學生比例非常低。畢業生在面臨創業選擇時,更多是考慮“我”的創業能否成功,而不是“我”通過自主創業能夠收獲什么。在考慮創業能否成功時,各種因素接踵而來,“我”有沒有創業的資金、具備不具備創業的特質、有沒有創業的經驗等,對于大部分一窮二白的高校畢業生,過多考慮選擇的可能性時,也就意味著選擇的實現性很低。如果能夠較少考慮創業的概率,而是關注能從創業中收獲什么內容,即便是失敗的創業,也能從中獲得對自己發展有益經驗的話,那么選擇自主創業的學生人數將會極大增加。因此,高校創業教育應該引導學生區分選擇結果的水平和選擇結果的概率,注重選擇的結果。

[1]李雁晨,周庭銳,周琇.解釋水平理論:從時間距離到心理距離[J].心理科學進展,2009,17(4):667-677.

[2]孫曉玲,張云,吳明證.解釋水平理論的研究現狀與展望[J].應用心理學,2007,13(2):181-186.

[3]葉映華.大學生創業意向影響因素研究[J].教育研究,2009(4):73-77.

[4]喬納森·布朗.自我[M].陳浩鶯,譯.北京:人民郵電出版社,2004.

[5]葉映華.美國風險投資對中國高校畢業生創業資金政策的啟示[J].浙江師范大學學報:社會科學版,2010,35(4):90-94.

[6]楊榮華,陳中永.自我差異研究述評[J].心理科學,2008,31(2):411-414.